介護と介助:違いを知って適切な支援を

介護を学びたい

先生、「介護」って「介助」とどう違うんですか?どちらも手伝うことのように思えるのですが…

介護の研究家

良い質問ですね。「介助」は、誰かが何かをするのを手伝うことを広く指します。例えば、重い荷物を運ぶのを手伝ったり、道を教えてあげたりすることも「介助」です。一方「介護」は、特に日常生活動作に支障がある方の食事や入浴、排泄といった身の回りのことを手伝うことを指します。

介護を学びたい

なるほど。でも、高齢者の方の食事の世話をするのは「介護」ですよね?それって「介助」でもあるんじゃないでしょうか?

介護の研究家

その通り。「介護」の中には「介助」が含まれています。つまり「介護」は「介助」よりも広い意味を持つ言葉で、日常生活動作の介助に加えて、看護的な要素も含みます。例えば、健康状態の観察や服薬の管理なども「介護」に含まれます。高齢者の方の食事の世話は「介助」でもあり「介護」でもある、と考えて良いでしょう。

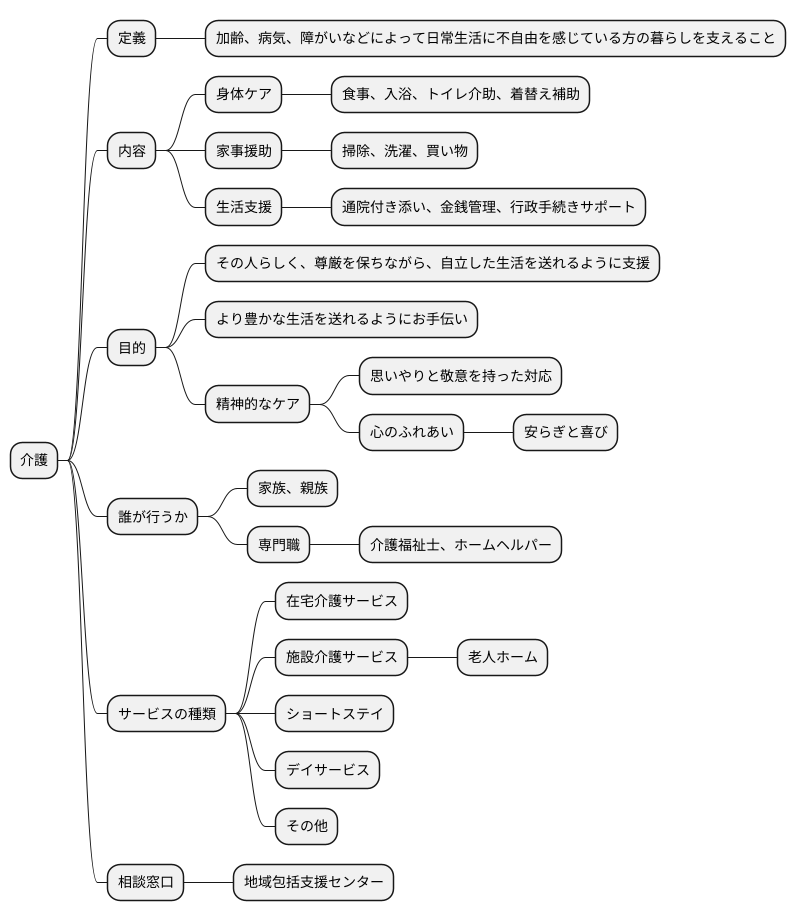

介護とは。

「介護」と「介助」という言葉について説明します。「介護」とは、体が不自由な方や日常生活の動作に支援が必要な方に対して、起床、食事、入浴、就寝などのお手伝いをすることです。ちなみに、「介護」という言葉は「介助」と「看護」を組み合わせた言葉です。高齢化が進み、子どもの数が減り、さらに人口が減るにつれて、介護が必要な高齢者の方が増えているため、介護サービスへの関心が高まっています。

介護の全体像

人は誰でも年を重ね、身体の機能が衰えていきます。病気や怪我によって、急に日常生活に支障が出てくる場合もあります。そのような時に、必要なのが介護です。介護とは、加齢や病気、障がいなどによって日常生活を送る上で不自由を感じている方の暮らしを支えることです。その内容は、多岐にわたります。食事や入浴、トイレの介助、着替えの補助といった基本的な身体のケアはもちろんのこと、掃除、洗濯、買い物といった家事の援助、通院の付き添い、金銭管理、行政手続きのサポートなども含まれます。

介護の目的は、単に身体的な介助を行うことだけではありません。介護を受ける方がその人らしく、尊厳を保ちながら、自立した生活を送れるように支援すること、そしてより豊かな生活を送れるようにお手伝いすることです。そのため、身体的なケアだけでなく、精神的なケアも非常に重要になります。常に相手の気持ちに寄り添い、思いやりと敬意を持って接することが求められます。笑顔で優しく声をかけ、気持ちに共感するなど、心のふれあいを大切にすることで、介護を受ける方の心に安らぎと喜びを与えることができるでしょう。

介護は、家族や親族が行う場合もありますが、専門的な知識や技術を持った介護福祉士やホームヘルパーといった専門職が担う場合も多くなっています。介護が必要な方の状態や生活環境、家族の状況などに応じて、様々な介護サービスの中から適切なものを選択することが大切です。在宅での介護サービス、老人ホームなどの施設介護サービス、ショートステイ、デイサービスなど、多様なサービスを組み合わせることで、その方に最適なケアを提供することが可能になります。介護が必要になった時、どのようなサービスがあるのか、地域包括支援センターなどに相談してみるのも良いでしょう。

介助の具体的な内容

介助とは、日常生活を送る上で何らかの支障がある方の、特定の動作や行為をサポートすることです。その目的は、その方の自立を支援し、安全に日常生活を送れるようにすることにあります。介助が必要な場面は多岐にわたり、歩行、食事、入浴、排泄、着替え、移動など、様々な場面が考えられます。

歩行介助では、杖や歩行器の使用を促したり、付き添って転倒を防いだりすることで、安全な歩行を支援します。この際、その方の歩行能力やバランス感覚を考慮し、適切な介助方法を選択することが大切です。

食事介助では、食べ物を口まで運んだり、飲み物を飲ませたりすることで、食事を円滑に進められるよう支援します。噛む力や飲み込む力が弱い方には、食べ物を細かく刻んだり、とろみをつけたりするなどの工夫も必要です。さらに、食事の時間や雰囲気にも配慮し、楽しい食事の時間を提供することも重要です。

入浴介助では、洗髪、洗体、着替えなどを支援することで、清潔を保ち、快適な入浴をサポートします。入浴中に転倒しないよう注意を払うとともに、お湯の温度や浴室の温度にも気を配り、安全な入浴環境を整える必要があります。身体の負担を軽減するため、入浴補助具を活用することも有効です。

介助を行う上での重要な点は、必要最低限の支援にとどめ、できる限りご本人の力で行動できるように促すことです。過剰な介助は、自立への意欲を阻害する可能性があります。また、介助を行う際には、相手の身体状況や気持ちを理解し、丁寧かつ慎重に行う必要があります。相手の尊厳を尊重し、プライバシーに配慮することも大切です。常にコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことで、より質の高い介助を提供することができます。介助は、単に身体的なサポートを提供するだけでなく、心の支えとなる側面も持っているのです。

| 介助の種類 | 目的 | 具体的な方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 歩行介助 | 安全な歩行の支援 | 杖や歩行器の使用促進、付き添い、転倒防止 | 歩行能力やバランス感覚を考慮した適切な介助方法の選択 |

| 食事介助 | 円滑な食事の支援 | 食べ物を口まで運ぶ、飲み物を飲ませる、食べ物を細かく刻む、とろみを付ける、食事の時間や雰囲気への配慮 | 噛む力や飲み込む力の状態に合わせた工夫 |

| 入浴介助 | 清潔の保持と快適な入浴のサポート | 洗髪、洗体、着替えの支援、転倒防止への注意、お湯の温度や浴室の温度への配慮、入浴補助具の活用 | 身体の負担軽減への配慮 |

| 介助全般 | 自立の支援と安全な日常生活の確保 | 必要最低限の支援、相手の身体状況や気持ちの理解、丁寧かつ慎重な行動、尊厳の尊重とプライバシーへの配慮、コミュニケーションと信頼関係の構築 | 過剰な介助の回避、心の支えとなる側面の認識 |

介護と介助の相違点

「介護」と「介助」は、どちらも人を支える大切な行為ですが、その意味合いには違いがあります。「介助」はある動作を行う際に、直接的に手伝うことを指します。例えば、洋服を着たり脱いだりする、食事を口に運ぶ、車椅子への移動をサポートするといった行為が「介助」です。つまり、「介助」はその方の目の前の困りごとを解決するための具体的な手助けと言えるでしょう。

一方、「介護」は日常生活全般を支える包括的な支援を指します。食事の支度はもちろん、掃除や洗濯、入浴、排泄の介助、健康管理、金銭管理、さらには気持ちに寄り添うことや社会とのつながりを保つための支援なども含まれます。「介助」はその方の自立を促し、残っている能力を活かせるようにお手伝いをするのに対し、「介護」はその方の尊厳を守り、より良く生活できるよう、心身両面から支えていくことを目指します。

具体例を挙げると、高齢の方が一人で入浴するのが難しい場合、浴槽への出入りや体を洗うことを手伝うのは「介助」です。しかし、「介護」は入浴だけでなく、入浴の準備や後片付け、浴室の清潔保持、入浴後の体調確認、さらには入浴を楽しめるように好きな香りの入浴剤を用意するといった細やかな配慮までを含みます。このように、「介助」は「介護」の一部分であり、「介護」は「介助」よりも広い意味を持つのです。それぞれの違いを正しく理解し、状況に応じて適切な支援を提供することが、その方のより良い暮らしにつながると言えるでしょう。

| 項目 | 介助 | 介護 |

|---|---|---|

| 定義 | ある動作を行う際に、直接的に手伝うこと 目の前の困りごとを解決するための具体的な手助け |

日常生活全般を支える包括的な支援 心身両面から支えていく |

| 目的 | 自立を促し、残っている能力を活かせるようにお手伝いをする | その方の尊厳を守り、より良く生活できるよう支援する |

| 範囲 | 具体的動作の支援(例: 洋服の着脱、食事、移動) | 生活全般の支援(例: 食事、入浴、排泄、健康管理、金銭管理、精神的支援、社会とのつながり) |

| 具体例(入浴) | 浴槽への出入りや体を洗うことを手伝う | 入浴の準備、後片付け、浴室の清潔保持、体調確認、入浴剤の準備など |

| 関係性 | 介護の一部分 | 介助よりも広い意味を持つ |

高齢化社会における重要性

日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでいます。高齢者の数が多くなるにつれて、介護を必要とする人も増え、介護サービスを充実させることが社会全体の課題となっています。

かつては家族が介護を担うのが当たり前でしたが、核家族化や地域社会のつながりが薄れる中で、家族だけで介護を続けることが難しくなっている場合も少なくありません。そこで、専門的な知識と技術を備えた介護職員を育成すること、質の高い介護サービスを提供すること、そして介護する家族の負担を軽くすることが重要になっています。

介護を必要とする高齢者が、住み慣れた場所で安心して生活を続けられるように、様々な取り組みが必要です。例えば、介護保険制度を適切に活用すること、地域全体で高齢者を支える仕組みを作ることなどが挙げられます。具体的には、地域包括ケアシステムの構築によって、医療、介護、予防、生活支援、住まいなどが一体的に提供されることで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援体制が強化されます。

訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄の介助など日常生活の支援を行います。また、通所介護では、日帰りで施設に通い、食事や入浴などのサービスを受けながら、他の利用者との交流を通して社会的な孤立を防ぐことができます。さらに、施設介護では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所し、常時の介護サービスを受けることができます。

これらのサービスを充実させるためには、介護に従事する人材の確保と育成が不可欠です。介護の仕事は、高齢者の生活を支えるやりがいのある仕事です。今後ますます需要が高まる介護の仕事の魅力を発信し、より多くの優秀な人材が介護業界で活躍できる環境を整備していく必要があります。高齢化が進む中で、介護と介助の重要性はますます高まっていくでしょう。

| 課題 | 解決策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 高齢者数の増加に伴う介護需要の増大 |

|

|

| 核家族化と地域社会のつながりの希薄化 | 高齢者が住み慣れた場所で安心して生活を続けられるようにする |

|

| 介護人材の不足 | 介護に従事する人材の確保と育成 |

|

適切なサービス選び

介護や介助が必要になった時、自分に合ったサービスを選ぶことはとても大切です。たくさんの種類があり、どれを選べばよいか迷ってしまう方も多いでしょう。大きく分けて、自宅でサービスを受けるものと、施設に通うもの、そして短期間施設に泊まるものなどがあります。

自宅でサービスを受ける「訪問介護」では、ホームヘルパーが自宅に来て、食事や入浴、排泄の介助など日常生活のサポートをしてくれます。自宅で過ごしたい方にとって心強い味方です。また、「通所介護」(デイサービス)は、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどを通して他の利用者と交流しながら過ごせます。

短期間施設に泊まる「短期入所生活介護」(ショートステイ)は、家族の旅行や冠婚葬祭、介護疲れの時などに利用できます。一時的に介護から離れることで、家族の負担を軽減することができます。

これらのサービス以外にも、住み慣れた自宅で暮らし続けるための「居宅介護支援」があります。ケアマネージャーと呼ばれる専門家が、心身の状況や生活環境、希望に沿ってケアプランを作成し、適切なサービス事業者との連絡調整や手続きなど、様々なサポートをしてくれます。

サービスを選ぶ際には、まずケアマネージャーに相談してみましょう。ケアマネージャーは、利用者の状態や希望、家族の状況などを丁寧に聞き取り、最適なサービスの提案や利用手続きの代行などを行ってくれます。

市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターも相談窓口として利用できます。これらの窓口では、介護保険制度の説明や利用可能なサービスの情報提供など、様々な相談に応じています。費用の面では、介護保険が適用される範囲や自己負担額などを事前に確認しておきましょう。

それぞれのサービスの特徴を理解し、費用なども考慮しながら、自分に合ったサービスを選ぶことで、より質の高い生活を送ることができます。周りの人に相談しながら、焦らずにじっくりと検討しましょう。

| サービスの種類 | サービス内容 | 特徴 | 利用シーン |

|---|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーが自宅に来て、食事、入浴、排泄の介助など日常生活のサポート | 自宅で過ごしたい方に最適 | 日常生活に支援が必要な場合 |

| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、食事、入浴、レクリエーションなどを通して他の利用者と交流 | 他の利用者と交流できる | 日中、一人での生活が難しい場合 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期間施設に宿泊し、介護サービスを受ける | 家族の負担軽減 | 家族の旅行、冠婚葬祭、介護疲れの時など |

| 居宅介護支援 | ケアマネージャーが心身の状況、生活環境、希望に沿ってケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整や手続きなどを行う | 住み慣れた自宅で暮らし続けるためのサポート | 介護サービス全般の利用開始時 |

技術の進歩と未来

近ごろ、介護の現場を支える様々な技術が、目覚ましい進歩を見せています。まるで魔法のように便利な機械や仕組みが次々と生まれてきて、介護する人とされる人、両方の暮らしをより豊かにする力を持っています。

まず、介護を支えるロボットの活躍は目を見張るものがあります。持ち上げたり移動させたりといった力仕事、トイレやお風呂のお手伝いなど、これまで人の手で行っていた大変な作業をロボットが肩代わりしてくれるようになりました。これにより、介護をする人の体の負担を軽くするだけでなく、心にゆとりが生まれるという効果も期待されています。

また、見守りのための技術も進化しています。小さな感知機を使って、お年寄りの方の様子を常に把握することができるようになりました。もしもの急な出来事にも、すぐに気づいて対応できるので、安心・安全な暮らしを守ることができます。

さらに、知恵を持った計算機を活用した介護支援の仕組みも注目されています。一人一人に合ったお世話の計画を立てたり、記録を簡単に残したりすることができるようになりました。こうした技術は、限られた人数で多くの方を支える必要がある介護の現場で、質の高いお世話を届けるために役立っています。

このように、様々な技術の進歩によって、介護の現場は大きく変わろうとしています。高齢化が進むこれからの社会において、これらの技術は、温かく、質の高い介護を実現するために、なくてはならないものとなるでしょう。未来の介護は、技術の力によって、さらに明るく、希望に満ちたものになるはずです。

| 技術の分類 | 具体的な技術 | 効果・メリット |

|---|---|---|

| 介護ロボット | 持ち上げ、移動、トイレ・お風呂の介助 | 介護者の負担軽減、心にゆとり |

| 見守り技術 | 小型感知機によるモニタリング | 安心・安全な暮らしの確保、迅速な対応 |

| 介護支援システム(AI活用) | 個別ケア計画作成、記録管理 | 質の高いケア提供、効率化 |