介護認定の鍵、二次判定とは?

介護を学びたい

先生、「二次判定」って、どういうものですか? 一次判定とは違うのですか?

介護の研究家

いい質問だね。一次判定は、コンピューターと訪問調査の結果を基にした機械的な判定だよ。二次判定は、一次判定の結果に加えて、お医者さんの意見や、実際に訪問した人の詳しい記録などを基に、専門家が集まって話し合って決めるんだ。

介護を学びたい

なるほど。専門家が集まって話し合うんですね。具体的にどんな人が話し合うんですか?

介護の研究家

看護師さんや医師、介護施設で働く人など、医療や介護の専門家が審査会を作って話し合うんだよ。一次判定で機械的に判断された内容を、様々な角度から見て、本当に適切な介護度を判断するために、二次判定があるんだ。

二次判定とは。

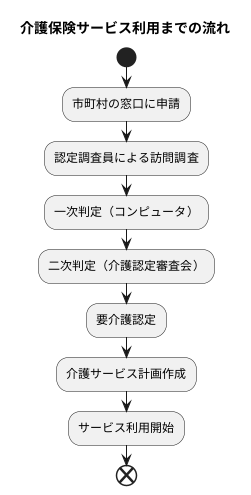

要介護認定を受けるには、まず申請をして最初の判定を受けます。この最初の判定は、自宅訪問による調査とコンピューターによる判定で行われます。その後、二回目の判定が行われます。二回目の判定は、最初の判定結果、かかりつけのお医者さんの意見、自宅訪問時の特記事項などを元に、市区町村が設置した委員会で行います。この委員会は、看護師などの健康関係の専門家、お医者さんや歯医者さん、薬剤師さんなどの医療関係の専門家、そして介護施設や福祉事業の代表者といった福祉関係の専門家で構成されています。この二回目の判定で、申請した人が要介護認定や要支援認定を受けるのにふさわしい状態かどうかを検討し、介護の必要度が決定されます。

二次判定の概要

介護保険のサービスを使うには、要介護認定を受けることが必要です。この認定を受けるための大切な段階として、「二次判定」があります。まず、市町村の窓口に申請すると、認定調査員による自宅訪問が行われ、心身の状態に関する聞き取り調査が行われます。この調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。一次判定では、全国一律の基準を用いて、機械的に要介護度が判定されます。しかし、一人ひとりの状態は様々であり、コンピューターによる判定だけでは、適切な要介護度を反映できない場合もあります。そこで、一次判定の結果をよりきめ細かく見直すために、二次判定が行われます。二次判定は、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会によって行われます。審査会では、一次判定の結果だけでなく、主治医意見書、訪問調査員による特記事項、本人や家族の希望なども参考にしながら、総合的に判断します。主治医意見書には、病気やけがの状態、認知機能の程度、日常生活における注意点などが詳しく記載されています。訪問調査における特記事項には、コンピューターでは判断できない、生活環境や家族の状況、本人の性格といった個別の事情が記録されています。これらの情報を基に、審査会は、本当に必要なサービスが受けられるよう、利用者の状態を丁寧に検討します。例えば、一次判定では要支援と判定された方が、日常生活で大きな困難を抱えている場合、二次判定で要介護1と認定されることもあります。反対に、一次判定で要介護1と判定された方が、実際には自立した生活を送れている場合、二次判定で要支援に変更されることもあります。このように、二次判定は、一次判定の結果を修正し、より適切な要介護度を決定するための重要なプロセスです。二次判定によって要介護度が決定されると、介護サービス計画が作成され、必要なサービスを利用できるようになります。

審査会の構成

要介護認定の二次判定を行う場である介護認定審査会は、様々な分野の専門家で構成されています。これは、利用者の方にとって公平で適切な介護サービスの提供を実現するために非常に大切なことです。審査会の委員には、医療、福祉、そして法律や介護保険制度に精通した学識経験者など、多様な背景を持つ人々が選ばれています。

医療関係者としては、看護協会、医師会、歯科医師会、薬剤師会などから推薦された委員が参加します。病状や治療に関する専門知識に基づき、利用者の心身の状態を的確に評価します。具体的には、病気や障害による日常生活への影響度や、医療的なケアの必要性などを審査します。

福祉関係者としては、社会福祉協議会や地域包括支援センターなどから推薦された委員が参加します。福祉サービスの提供体制や地域の実情に精通しており、利用者の生活環境や社会的な支援の必要性を評価します。例えば、自宅での生活を続ける上でどのような支援が必要か、家族の状況はどうかなど、生活全般を総合的に見ながら審査を行います。

さらに、法律や介護保険制度に詳しい学識経験者も委員として加わります。法律に基づいた公正な審査が行われるよう、専門的な見地から意見を述べます。また、介護保険制度の全体像を理解しているため、制度の趣旨に沿った適切な認定が行われるよう、他の委員を支えます。

このように、介護認定審査会は多様な専門家の知識と経験を集結させることで、利用者一人ひとりの状況を様々な角度から検討し、公正中立な立場で適切な介護認定を行います。そして、この審査会の存在こそが、介護保険制度の信頼性を高め、利用者やその家族が安心してサービスを利用できる基盤となっていると言えるでしょう。

| 分野 | 委員の推薦元 | 審査における役割 |

|---|---|---|

| 医療 | 看護協会、医師会、歯科医師会、薬剤師会など | 病状や治療に関する専門知識に基づき、利用者の心身の状態を的確に評価。病気や障害による日常生活への影響度や、医療的なケアの必要性などを審査。 |

| 福祉 | 社会福祉協議会、地域包括支援センターなど | 福祉サービスの提供体制や地域の実情に精通しており、利用者の生活環境や社会的な支援の必要性を評価。自宅での生活を続ける上でどのような支援が必要か、家族の状況はどうかなど、生活全般を総合的に見ながら審査。 |

| 法律・介護保険制度 | 学識経験者 | 法律に基づいた公正な審査が行われるよう、専門的な見地から意見を述べ、介護保険制度の趣旨に沿った適切な認定が行われるよう、他の委員を支える。 |

審査の基準

要介護認定の二次判定は、一次判定の結果を踏まえ、さらに詳しい情報を加えて総合的に判断する大切な過程です。一次判定で提出された書類に加えて、主治医意見書や訪問調査での特記事項などが重要な資料となります。これらの情報に基づき、利用者の方の心身の状態、日常生活における自立の程度、そして生活を取り巻く環境など、様々な側面から多角的に検討を行います。

日常生活における自立の程度を判断する際には、食事、入浴、排泄といった基本的な動作がどの程度自分で行えるかを確認します。食事であれば、箸を使って自分で食べることができるか、入浴であれば、洗髪や体を洗う動作を一人で行えるか、排泄であれば、トイレに行って用を足すことができるかといった具体的な点が評価の対象となります。

さらに、認知機能の程度も重要な判断材料です。例えば、日付や場所が理解できているか、周りの人と円滑な意思疎通ができるかなどを確認します。また、抑うつ状態や幻覚、妄想といった精神状態についても評価を行います。

社会的な活動への参加状況も併せて考慮します。例えば、地域活動や趣味のサークルなどに積極的に参加しているか、友人や知人との交流はどのくらいあるかなども参考にされます。

これらの情報を総合的に分析することで、利用者の方一人ひとりに合った適切な介護サービスを提供するための基礎となる要介護度が決定されます。二次判定は、利用者の方の生活の質を高め、自立した生活を支援するための重要な役割を担っているのです。

| 二次判定の要素 | 詳細 |

|---|---|

| 一次判定結果 | 提出書類、主治医意見書、訪問調査の特記事項 |

| 日常生活の自立度 | 食事(箸の使用、自力摂取)、入浴(洗髪、洗体)、排泄(トイレ使用) |

| 認知機能 | 日付・場所の理解、意思疎通、精神状態(抑うつ、幻覚、妄想) |

| 社会活動への参加状況 | 地域活動、趣味、友人・知人との交流 |

| 二次判定の目的 | 適切な介護サービス提供、生活の質向上、自立支援 |

判定結果と不服申し立て

要介護認定の二次判定によって、どの程度の介護が必要かという要介護度が決定されます。この要介護度は、介護を必要とする方の状態を5段階(要支援1、2、要介護1~5)で表したものです。要支援1が最も軽く、要介護5が最も重い状態となります。この判定結果に基づいて、利用できる介護サービスの種類や、毎月利用できるサービスの限度額(利用限度額)が決定されます。例えば、要介護度が高いほど、利用できるサービスの種類が増え、利用限度額も高くなります。具体的には、訪問介護や通所介護、施設への入所といった様々なサービスが利用可能になります。

しかし、二次判定の結果に納得できない場合もあるでしょう。例えば、実際の状態よりも軽い要介護度が認定されたと感じた場合などです。このような場合、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てを行うことができます。介護保険審査会は、中立な立場で審査を行う機関であり、二次判定とは異なるメンバーで構成されています。審査会は、提出された資料や、改めて行われる審査に基づいて、要介護度を再検討します。不服申し立てを行う際には、必要な書類や手続きがあるので、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談すると良いでしょう。

このように、二次判定は、利用者の状態を正しく評価し、適切なサービスが利用できるようにするための重要な手続きです。また、不服申し立ての制度によって、利用者の権利を守り、納得のいく結果が得られるよう配慮されています。制度全体の透明性と公正性を確保することで、誰もが安心して介護サービスを利用できる環境が整えられているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要介護認定の二次判定 | 要介護度(要支援1, 2, 要介護1~5)を決定 |

| 要介護度 | 介護を必要とする方の状態を5段階で表したもの(要支援1が最も軽く、要介護5が最も重い) |

| 要介護度による影響 | 利用できる介護サービスの種類、毎月利用できるサービスの限度額を決定 |

| 要介護度が高い場合 | 利用できるサービスの種類が増え、利用限度額も高くなる (例: 訪問介護、通所介護、施設入所) |

| 二次判定への不服申し立て | 都道府県の介護保険審査会へ申し立て可能 |

| 介護保険審査会 | 中立な立場で審査を行う機関。二次判定とは異なるメンバーで構成 |

| 審査会による再検討 | 提出資料、改めて行われる審査に基づいて要介護度を再検討 |

| 不服申し立ての相談窓口 | 市区町村の窓口、地域包括支援センター |

| 不服申し立て制度の意義 | 利用者の権利を守り、納得のいく結果が得られるよう配慮 |

二次判定の重要性

介護を必要とする状態になった時、公的な支援を受けるためには要介護認定を受ける必要があります。この認定には、まず市町村で行われる一次判定と、その後、必要に応じて行われる二次判定があります。一次判定は、申請者の日常生活における状況を聞き取り調査し、コンピュータによる一次的な判定を行います。しかし、個々の状況は実に様々であり、機械的な判定だけでは申請者の真のニーズを捉えきれない場合があります。

そこで、一次判定に納得がいかない場合や、より詳しい状況を伝えたい場合に、二次判定を申請することができます。二次判定では、介護認定審査会と呼ばれる専門家集団が、一次判定の結果や新たな医学的診断情報、主治医の意見書などを基に、多角的な視点から総合的に判断します。例えば、身体機能の低下だけでなく、認知症の進行や精神的な状態、生活環境なども考慮に入れ、一人ひとりに合った適切な介護サービスが受けられるよう審査を行います。

二次判定は、単なる判定の見直しにとどまらず、利用者の権利を守るための重要な役割も担っています。もしも一次判定で要介護認定が受けられなかったとしても、二次判定によって認定される可能性は十分にあります。二次判定の存在は、制度の透明性と公正性を高め、利用者の不安を軽減することに繋がります。介護が必要だと感じているにも関わらず、一次判定で認定が下りなかった場合は、諦めずに二次判定を検討してみましょう。二次判定によって、適切な介護サービスを受け、より質の高い生活を送ることができるかもしれません。

より良い介護に向けて

人は誰もが年を重ね、身体の衰えを感じることがあります。そのような時、自分らしく暮らし続けるために、介護保険制度は大きな支えとなります。介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請を行い、一次判定を受けます。そして、より公平で適切なサービス提供のために、二次判定という重要なプロセスが存在します。

一次判定の結果に不服がある場合や、認定調査の内容に修正が必要な場合、二次判定を申請することができます。二次判定では、医師、看護師、社会福祉士などの専門家が集まり、審査会が開催されます。審査会では、一次判定の結果や認定調査票、主治医意見書などの資料をもとに、利用者の心身の状態、生活環境、そして本人や家族の希望などを多角的に検討します。場合によっては、追加の資料提出や聞き取り調査が行われることもあります。このように、二次判定は、利用者の状況をより深く理解し、本当に必要なサービスを見極めるための大切な機会となっています。

二次判定を経て決定された要介護度は、利用できるサービスの種類や量を決定する重要な指標となります。適切な要介護度を受けることで、自宅での生活支援や施設入所など、それぞれの状況に合わせたサービスを受けることが可能になります。また、二次判定の情報は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する際の基盤にもなります。ケアマネジャーは、二次判定の結果を踏まえ、利用者の希望や課題に沿ったケアプランを作成し、質の高いサービス提供につなげます。

高齢化が進む現代社会において、介護保険制度はなくてはならない社会基盤です。そして、その制度を支える二次判定は、利用者一人ひとりに最適な介護サービスを届けるための重要な役割を担っています。二次判定について理解を深め、積極的に活用することで、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献できるはずです。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 介護保険制度の利用 | 要介護認定の申請 → 一次判定 → 二次判定 |

| 二次判定の申請 | 一次判定の結果に不服がある場合や、認定調査の内容に修正が必要な場合に申請可能 |

| 二次判定のプロセス | 医師、看護師、社会福祉士などの専門家による審査会を開催。一次判定の結果、認定調査票、主治医意見書などを基に、利用者の心身の状態、生活環境、本人や家族の希望を多角的に検討。必要に応じて追加資料提出や聞き取り調査を実施。 |

| 二次判定の意義 | 利用者の状況をより深く理解し、本当に必要なサービスを見極めるための大切な機会 |

| 要介護度の役割 | 利用できるサービスの種類や量を決定する重要な指標。自宅での生活支援や施設入所など、状況に合わせたサービス利用を可能にする。 |

| ケアプラン作成との関連 | 二次判定の情報はケアプラン作成の基盤となる。ケアマネジャーは二次判定の結果を踏まえ、利用者の希望や課題に沿ったケアプランを作成。 |

| 二次判定の重要性 | 高齢化社会において、利用者一人ひとりに最適な介護サービスを届けるための重要な役割を担う。 |