難病認定:知っておくべき基礎知識

介護を学びたい

先生、「難病認定」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?介護や介助に関係あるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。難病認定は、国が定めた難病にかかり、かつ病状が重い人に医療費の助成を受けられるようにする制度だよ。厚生労働省が難病法に基づいて認定するんだ。介護や介助が必要になる病気も含まれているから、関係が深いと言えるね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、国が認めた重い病気の人に、お金の面で助けてあげるってことですね。でも、どんな病気が対象になるんですか?

介護の研究家

その通り。指定難病という特定の病気が対象で、その病気でかつ病状の程度が一定以上でないと認定されないんだ。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)やパーキンソン病などが含まれているよ。これらの病気は、進行すると介護や介助が必要になる場合が多いんだ。

難病認定とは。

「介護」と「介助」について説明します。合わせて、「難病認定」についても触れます。「難病認定」とは、厚生労働省が難病法に基づいて、ある病気を「指定難病」と決めることです。ある人が「指定難病」だと診断され、さらに病気の重さが一定以上だと、医療費の補助が受けられます。

難病認定制度とは

難病認定制度は、厚生労働省が定めた特定疾患治療研究事業に基づき、医療費の負担が大きくなる難病の患者さんを経済的に支援する制度です。医療費の自己負担額が高額になりがちな難病患者さんの負担を軽くし、安心して治療を受けられるようにすることを目的としています。

この制度の対象となる病気は、厚生労働省が指定した特定疾患、いわゆる「指定難病」です。指定難病は、原因がはっきりしない、治療法が確立されていない、長い期間の療養が必要となるといった特徴を持つ重い病気です。現在、300種類以上の病気が指定難病として認められています。これらの病気は、どれでも簡単に指定されるわけではなく、厚生労働省の審議会で専門家による厳しい審査を経て、指定難病に追加されたり、逆に削除されたりします。また、医療技術の進歩などによって、治療法が確立された病気は指定難病から除外されることもあります。

具体的には、認定されると医療費の自己負担額が軽減されます。所得に応じて自己負担の上限額が設定されており、高額な医療費がかかっても、その上限額までしか支払う必要がなくなります。これにより、患者さんは経済的な心配をせずに治療に専念することができます。

この制度は申請が必要です。指定難病の診断を受けた患者さんは、居住地の都道府県などに申請手続きを行います。必要な書類などを揃えて提出した後、審査が行われ、認定されると医療費の助成を受けることができます。

難病認定制度は、患者さんにとって大変重要な支援策です。経済的な負担を軽減することで、患者さんの生活の質の向上と、安心して治療を受けられる環境づくりに大きく貢献しています。また、この制度によって医療費の支出が抑えられるため、患者さんだけでなく、家族の負担軽減にも繋がっています。

| 制度名 | 難病認定制度 |

|---|---|

| 管轄 | 厚生労働省 |

| 目的 | 医療費の負担が大きくなる難病の患者さんを経済的に支援 |

| 対象疾患 | 厚生労働省が指定した特定疾患(指定難病) ・原因がはっきりしない ・治療法が確立されていない ・長い期間の療養が必要 |

| 認定効果 | 医療費の自己負担額の軽減(所得に応じて上限額設定) |

| 申請 | 必要(居住地の都道府県等へ) |

| 意義 | ・患者さんの生活の質の向上 ・安心して治療を受けられる環境づくり ・患者さん、家族の負担軽減 |

認定を受けるための条件

難病の認定を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。認定を受けるには、厚生労働省が定めた特定の難病に当てはまる必要があります。これは自己診断ではなく、専門の医師による正式な診断が必要です。診断は、厚生労働省が定めたそれぞれの病気の診断基準に従って行われます。診断を受けるには、指定された医療機関を受診する必要があります。近くの医療機関であればどこでも良いというわけではなく、指定された医療機関でなければ診断結果が有効になりませんので注意が必要です。

さらに、病状の程度も重要な要素です。病気が軽く、日常生活にほとんど支障がない場合は、認定の対象になりません。症状の重さは、それぞれの病気ごとに定められた重症度分類を用いて判断されます。日常生活にどの程度影響が出ているのかが判断基準となります。また、申請者の住所も条件の一つです。申請は住民票のある都道府県で行います。他の都道府県に引っ越した場合は、改めてその都道府県で申請手続きを行う必要があります。引っ越し前に申請していたとしても、そのまま継続されるわけではありませんので注意が必要です。

所得の高さも認定に影響する場合があります。これは、医療費の補助を受ける必要があるかどうかを判断するためのものです。収入が多い場合は、補助の対象外となる可能性があります。収入の基準は各自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。これらの条件をすべて満たしているかどうかわからない場合は、地域の相談支援センターなどに問い合わせることをお勧めします。相談支援センターでは、認定の条件や申請方法について詳しく説明を受けることができます。また、申請に必要な書類の準備などもサポートしてもらえます。一人で悩まずに、まずは相談してみましょう。

| 認定条件 | 詳細 |

|---|---|

| 特定難病であること | 厚生労働省が定めた特定の難病に当てはまること。専門の医師による正式な診断が必要です。 |

| 診断 | 厚生労働省が定めたそれぞれの病気の診断基準に従って行われます。指定された医療機関を受診する必要があります。 |

| 症状の重さ | 病気が軽く、日常生活にほとんど支障がない場合は、認定の対象になりません。重症度分類を用いて判断されます。 |

| 申請者の住所 | 住民票のある都道府県で申請します。他の都道府県に引っ越した場合は、改めて申請手続きが必要です。 |

| 所得の高さ | 医療費の補助を受ける必要があるかどうかを判断するためのものです。収入が多い場合は、補助の対象外となる可能性があります。各自治体によって基準が異なる場合があります。 |

| 相談支援センター | 認定の条件や申請方法について詳しく説明を受けられます。申請に必要な書類の準備などもサポートしてもらえます。 |

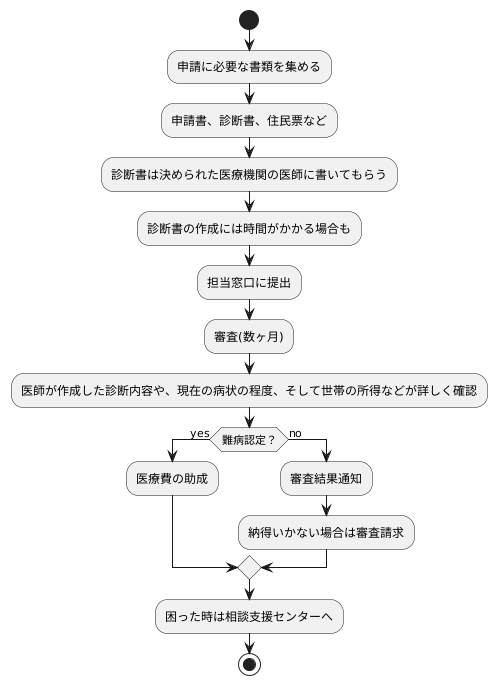

申請の手続きと流れ

難病と認定されるには、申請の手続きが必要です。この手続きは、お住まいの都道府県、もしくは政令指定都市の担当窓口で行います。

まず、申請に必要な書類を集めましょう。申請書類には、申請書、診断書、住民票などがあります。この中でも診断書は、決められた医療機関の医師に書いてもらう必要があります。医師による診察と検査の結果をもとに作成されるため、診断書の作成には時間がかかる場合がありますので、早めに準備を始めましょう。

必要な書類が全て揃ったら、担当窓口に提出します。提出後、審査が行われますが、結果が出るまでには数ヶ月かかる場合もあります。審査では、医師が作成した診断内容や、現在の病状の程度、そして世帯の所得などが詳しく確認されます。

審査の結果、難病と認定された場合は、医療費の助成を受けることができます。医療費の自己負担が軽くなるため、経済的な負担を少なくすることができます。残念ながら認定されなかった場合は、その理由が書かれた通知が届きます。もし、結果に納得できない場合は、審査請求を行うこともできます。

申請から認定までは、複雑な手続きや書類の準備が必要となります。困ったときは、お住まいの地域の相談支援センターに相談することをお勧めします。相談支援センターでは、申請手続きのサポートだけでなく、適切な医療機関の情報提供や、療養生活における様々な相談にも乗ってくれます。一人で抱え込まずに、まずは相談してみましょう。

医療費助成の内容

特定の病気で国から認定を受けると、医療費の支えとなる制度を利用できます。この制度は「難病医療費助成制度」と呼ばれ、対象となる病気の種類や病状の重さ、そして世帯の収入によって支えの内容が変わります。

多くの場合、医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、その超えた分が助成されます。この自己負担額の上限は、収入に応じて決められています。収入が少ないほど、上限額も低く設定され、負担が軽くなります。

助成の対象となる医療費は、診察にかかる費用、検査にかかる費用、薬の費用、入院にかかる費用など、幅広く認められています。しかし、健康診断や予防接種といった、病気の予防にかかる費用は助成の対象外となります。また、自由診療といった保険がきかない医療も対象外です。

助成を受けるためには、都道府県が指定した医療機関で受診する必要があります。病院で診察や検査などを受けた後、医療費を支払う際に「難病医療受給者証」を窓口で提示します。すると、自己負担の上限を超えた分が差し引かれ、実際に支払う金額が少なくなります。

この制度の手続きや詳しい内容については、お住まいの地域にある相談支援センターや、医療機関で確認できます。都道府県や市区町村の窓口でも相談を受け付けている場合があります。必要な情報を得て、制度を適切に活用することで、医療費の負担を軽減することができます。

| 制度名 | 概要 | 対象者 | 助成内容 | 対象医療費 | 対象外医療費 | 受診医療機関 | 利用方法 | 問い合わせ先 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 難病医療費助成制度 | 特定の難病患者に対する医療費の助成 | 特定の難病の認定を受けた人(病気の種類、病状、世帯収入により助成内容が異なる) | 医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分を助成(自己負担限度額は収入に応じて決定) | 診察費、検査費、薬剤費、入院費など | 健康診断、予防接種、自由診療(保険外診療)など | 都道府県が指定した医療機関 | 医療機関窓口で「難病医療受給者証」を提示 | 相談支援センター、医療機関、都道府県・市区町村窓口 |

相談支援体制の活用

「難病」と告げられた時、患者さん本人だけでなく、そのご家族も、今後の治療や生活について、様々な不安や悩みを抱えることでしょう。先の見えない状況に戸惑い、誰に相談すれば良いのか分からず、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

そんな時、力強い味方となるのが、地域の相談支援センターです。相談支援センターには、難病に関する幅広い知識と経験を持つ相談員がおり、患者さんやご家族の様々な相談に親身に応じてくれます。

相談内容は多岐に渡ります。例えば、難病の認定を受けるための申請手続きや必要な書類、医療費の助成制度など、制度に関する疑問を解消できます。また、症状に適した医療機関の情報提供や、日常生活を送る上での工夫、介護サービスや福祉サービスの利用方法など、療養生活全般に関する相談も可能です。さらに、同じ病気を持つ人同士が交流できるピアサポート活動を紹介してくれる場合もあります。

相談支援センターの利用は無料であり、相談内容の秘密は厳守されます。相談員は、患者さんやご家族の状況を丁寧に聞き取り、必要な情報提供や助言を行い、安心して治療や療養生活を送れるよう支援してくれます。一人で悩みを抱え込まずに、まずは気軽に相談してみましょう。

地域の相談支援センターの連絡先は、お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認できます。厚生労働省のホームページにも情報が掲載されていますので、ぜひ活用してみてください。相談支援体制を積極的に活用することで、難病と向き合う上での不安を軽減し、より良い療養生活を送る支えとなるでしょう。

| 相談支援センターの役割 | 相談内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 難病患者とその家族の支援 |

|

|