移動介助:安心安全な支援のために

介護を学びたい

先生、「移動介助」って、どういうときにすればいいんですか?どんな人にするものなんですか?

介護の研究家

そうですね、移動介助は自分自身で歩くことや車椅子への乗り移りが難しい人のためにするものです。例えば、足腰が弱くなった高齢の方や、病気や怪我で体が不自由な方が対象になります。

介護を学びたい

なるほど。具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

歩くのが難しい人には、支えながら一緒に歩いたり、車椅子への移動をサポートしたりします。その際、頭や肩、腰といった大きな骨を支えるのがポイントです。そうすることで、安定して安全に移動介助ができます。また、体の動きの仕組みを理解して介助すれば、介助する側の負担も軽くできますよ。

移動介助とは。

『移動の介助』について説明します。移動の介助とは、自力で動くのが難しい患者さんやご高齢の方の移動を助けることです。介助するときは、体の大きな骨を支えることが基本です。特に、頭、肩、腰の骨に触れる部分を広くして支えると、安定して介助できます。人の体の動きの特徴や、力と動きの関係を考えた介助方法を実践すれば、介助する人の負担を軽くすることができます。

移動介助とは

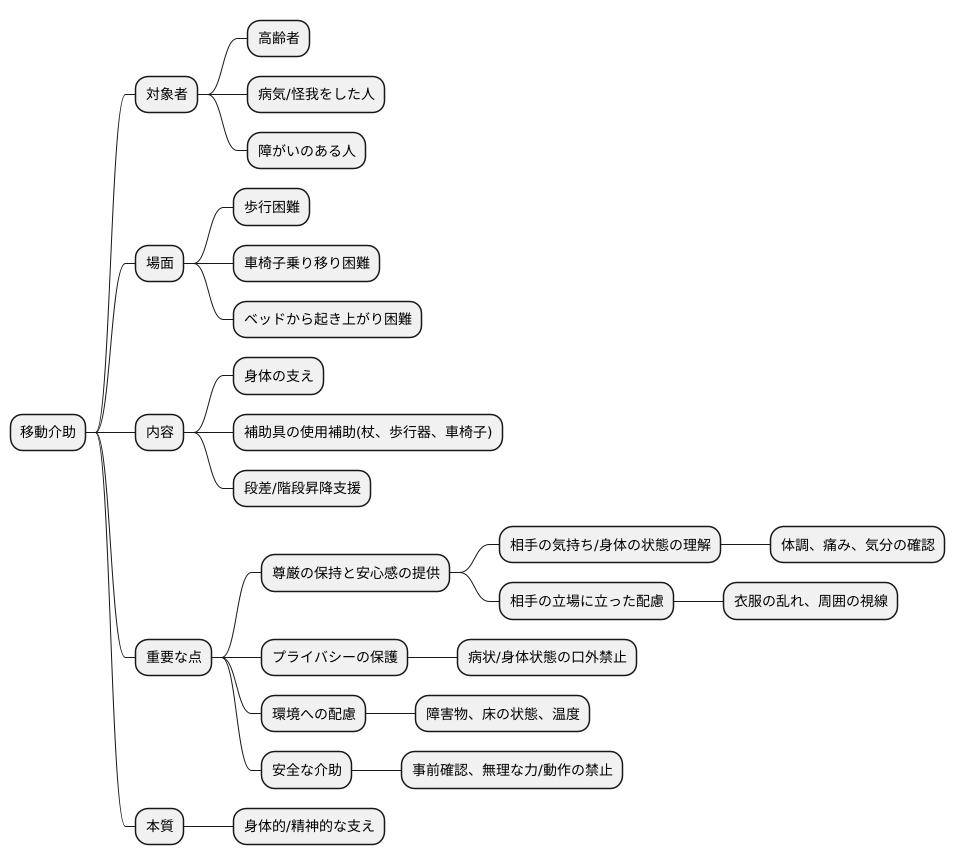

移動介助とは、自力で移動することが困難な方々を安全に目的地まで移動するためのお手伝いのことです。加齢に伴い足腰が弱くなった高齢者の方々をはじめ、病気や怪我により身体機能が低下した方々、あるいは生まれつき身体に障がいのある方々など、様々な方が移動介助を必要としています。

移動介助が必要となる場面は、歩くことが難しい、車椅子への乗り移りが困難、ベッドから起き上がることが大変など、多岐に渡ります。介助の内容も、単に身体を支えるだけでなく、杖や歩行器、車椅子の使用を補助したり、段差や階段の昇降を支援したりと、状況に応じて様々です。

移動介助を行う上で最も大切なことは、介助を受ける方の尊厳を守り、安心感を与えることです。そのためには、まず相手の気持ちや身体の状態を理解することが重要です。現在の体調や痛み、気分などについて優しく声をかけ、丁寧に確認することで、信頼関係を築くことができます。また、介助中は、相手の立場に立って考え、恥ずかしい思いや不安な気持ちを抱かせないよう配慮しなければなりません。例えば、衣服が乱れていないか、周りの人の視線が気にならないかなど、常に気を配ることが大切です。

さらに、プライバシーの保護も重要な要素です。病状や身体の状態など、個人的な情報は決して口外せず、慎重に取り扱う必要があります。また、介助を行う際は、周囲の環境にも注意を払うことが大切です。通路に障害物がないか、床が滑りやすくなっていないか、温度は適切かなど、安全に移動できる環境を整えることは、介助者の大切な役目です。そして、介助の方法を事前にしっかりと確認し、無理な力や動作で負担をかけないように注意しなければいけません。移動介助は、身体的支援だけでなく、精神的な支えとなる重要な行為です。

身体の支え方

人を支える介助を行うとき、一番大切なのはどのように身体を支えるかです。人の身体には、頭蓋骨、肩甲骨、骨盤といった大きな骨があります。これらの骨を支えとすることで、ぐらつかない介助ができます。

具体的には、これらの骨に触れる手のひらの面積を大きくすることで、しっかりと体重を支えることができます。手のひらを大きく当てることで、相手に安心感を与え、安定した介助につながります。例えば、肩甲骨を支える場合は、手のひらを肩甲骨全体に密着させるように意識しましょう。骨盤を支える場合は、お尻から腰にかけて手のひらを広く当てると、しっかりと体重を支えることができます。

また、介助を受ける人の状態に合わせて、ふさわしい姿勢を保つことも大切です。例えば、座っている状態から立ち上がる介助を行う場合は、介助を受ける人の足の裏が床にしっかりとつき、膝が安定していることを確認します。足の裏が床についていないと、立ち上がる際にバランスを崩しやすくなり、転倒の危険があります。また、膝が曲がっていると、十分な力を発揮できず、立ち上がることが難しくなります。

さらに、介助を行う側の姿勢も大切です。腰を痛めないように、膝を曲げて低い姿勢を保ち、背中を丸めないように注意しましょう。低い姿勢をとることで、介助を受ける人の重心を安定させやすくなります。また、背中を丸めると腰に負担がかかりやすいため、常に背筋を伸ばすことを意識しましょう。

これらの点を意識することで、安全に、そしてしっかりと効果のある介助を行うことができます。介助は、相手の状態を理解し、適切な方法で行うことが重要です。日頃から身体の仕組みや介助の方法を学ぶことで、より質の高い介助を提供することができます。

| 介助のポイント | 具体的な方法 | 理由 |

|---|---|---|

| 大きな骨を支える | 頭蓋骨、肩甲骨、骨盤といった大きな骨に手のひらを大きく密着させる | ぐらつかない安定した介助になり、相手に安心感を与える |

| 介助を受ける人の状態に合わせた姿勢 | 座っている状態から立ち上がる際は、足の裏が床にしっかりとつき、膝が安定していることを確認する | バランスを崩したり、転倒する危険を防止する |

| 介助を行う側の姿勢 | 膝を曲げて低い姿勢を保ち、背中を丸めない | 腰への負担を軽減し、介助を受ける人の重心を安定させる |

負担軽減の方法

移動の介助は、介助する側も腰や肩などに負担がかかりやすい作業です。介助する人が腰を痛めたり、肩が凝ったりするのを防ぐには、体の動きの仕組みや運動の法則を理解し、体に負担の少ない介助の仕方を身につけることが大切です。

まず、「持ち上げる」のではなく「支える」という意識を持つことが重要です。抱え上げるような動作は、介助する人の腰に大きな負担をかけます。できる限り、相手の体を支えるようにして、体重移動を促すことで、介助する側の負担を軽くすることができます。

相手の体重移動をうまく利用することも、スムーズな移動を実現する上で重要です。相手が自分で動ける範囲を最大限に活用することで、介助する側の負担を減らすことができます。例えば、立ち上がる際に、相手の体を少し前に傾けてもらうことで、自然な動作で立ち上がれるように促すことができます。

また、滑りやすい素材のシートや、回転シートなどを活用することも効果的です。これらの用具を使うことで、摩擦を減らし、少ない力でスムーズに移動させることができます。ベッドから車椅子への移乗や、車椅子からトイレへの移乗など、様々な場面で役立ちます。

さらに、車椅子や歩行器、移動用リフトといった福祉用具を状況に応じて適切に使うことも、介助する側の負担軽減に大きく貢献します。これらの用具は、移動を補助するだけでなく、転倒などの事故を防ぐ上でも重要な役割を果たします。

介助をする人が自分の体を守ることは、長く介助を続ける上で欠かせません。無理のない介助の仕方を学び、実践することで、介助する人の健康を守りながら、相手に寄り添った質の高い介助を提供することができます。介助は、相手を思いやる気持ちと同時に、自分自身の体も大切にすることが重要です。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 持ち上げるのではなく、支える | 抱え上げる動作は腰への負担が大きい。相手の体を支え、体重移動を促すことで負担軽減。 |

| 相手の体重移動の利用 | 相手が自分で動ける範囲を最大限活用。立ち上がり時は、体を少し前に傾けてもらう。 |

| 滑りやすい素材や回転シートの活用 | 摩擦を減らし、少ない力でスムーズに移動。ベッドや車椅子、トイレへの移乗に役立つ。 |

| 福祉用具の活用 | 車椅子、歩行器、移動用リフトなどを状況に応じて使用。負担軽減と事故防止に効果的。 |

| 介助者の体の保護 | 無理のない介助方法を学び、実践。介助者の健康を守り、質の高い介助を提供。 |

コミュニケーションの大切さ

人と人とが触れ合う介護や介助においては、身体的な支えと同様に、心の触れ合いであるコミュニケーションが欠かせません。言葉によるやり取りは、相手への思いやりを伝える大切な手段であり、信頼関係を築く基盤となります。

移動の介助を行う際には、まず初めに、これから何を行うのか、どのような手順で進めていくのかを丁寧に説明することが重要です。例えば、「今から車椅子へ移乗します。まず、ベッドの端に座っていただき、それから…」のように具体的に伝えることで、介助を受ける方の不安を取り除き、安心して協力してもらえる土台を作ることができます。

介助中は、相手の表情や声の調子に気を配り、常に状態を確認しながら進めましょう。「苦しいところはありませんか?」「痛いところはありますか?」といった声かけは、相手を気遣う気持ちを表すだけでなく、小さな変化も見逃さないという、介助者としての責任感も示すことができます。また、「もう少しで終わりますよ」「がんばりましたね」といった励ましの言葉をかけることで、相手を勇気づけ、安心感を与えることができます。

介助が終わった後には、「お疲れ様でした」とねぎらいの言葉と共に、感謝の気持ちを伝えることを忘れずに行いましょう。「お手伝いできて嬉しかったです」「ありがとうございました」といった言葉は、相手への敬意を示すとともに、介助者自身の喜びも表現することができます。

このように、温かい心遣いを込めたコミュニケーションは、円滑で安全な介助を実現するだけでなく、人と人との絆を深め、より良い関係を築くためにも大切な要素です。相手の心に寄り添い、思いやりの気持ちを持って接することで、信頼関係はより一層強固なものとなるでしょう。

| 場面 | コミュニケーションのポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 介助前 | これから行うこと、手順を丁寧に説明する(例:「今から車椅子へ移乗します。まず、ベッドの端に座っていただき、それから…」) | 不安の軽減、協力の促進、安心感の醸成 |

| 介助中 |

|

|

| 介助後 |

|

|

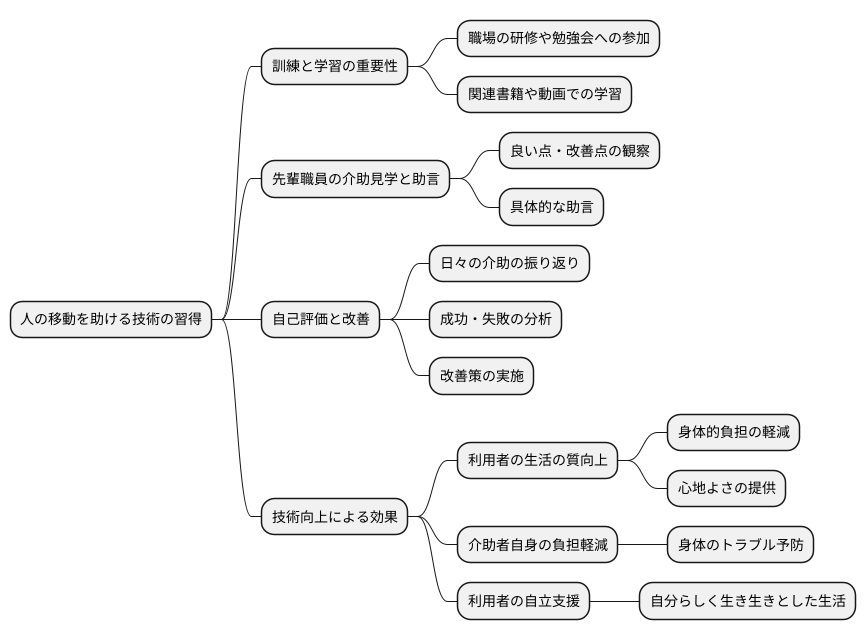

日々の訓練と学び

人の移動を助ける技術は、簡単に習得できるものではありません。毎日の訓練と学習を通して、安全で役に立つ介助の方法を身につけていくことが重要です。職場で開かれる研修や勉強会に積極的に参加することはもちろん、関連する本を読んだり、動画を見たりするなど、自ら進んで学ぶ姿勢を保ち続けることが大切です。

経験を積んだ先輩職員の介助の様子を実際に見学し、良い点や改善点を観察することも、技術の向上に役立ちます。見学後には、先輩職員に具体的な助言を求め、自分自身の介助に活かしましょう。また、日々の介助を振り返り、良かった点、悪かった点を自分自身で分析することも大切です。うまくいったことは継続し、うまくいかなかったことはなぜうまくいかなかったのかを考え、改善策を見つけることで、介助の質を高めることができます。

技術を高めるための努力は、利用者の方々の生活の質の向上に繋がります。例えば、スムーズな移動介助は、利用者の方々の身体への負担を減らし、心地よさを提供することに繋がります。また、介助技術の向上は、利用者の方々だけでなく、介助者自身の身体への負担軽減にも繋がります。無理のない姿勢や適切な体の使い方を学ぶことで、腰痛などの身体のトラブルを予防し、長く仕事を続けることができます。日々、自己研鑽に励み、利用者の方々に安心と安全を提供できるよう努めましょう。そして、利用者の方々が自分らしく、生き生きとした生活を送れるよう支援していきましょう。