座位の重要性:介護における適切な姿勢

介護を学びたい

先生、「座位」って色々な種類があるんですね。椅座位とか長座位とか…違いがよくわからないです。

介護の研究家

そうだね、たくさん種類があって覚えるのは大変かもしれないけど、それぞれに意味があるんだよ。例えば、椅子に座っている時のように、背もたれを使って座る座位を椅座位と言うよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、長座位っていうのは足を伸ばして座る姿勢のことですか?

介護の研究家

その通り!よくわかったね。長座位は、足を伸ばして背中を90度くらいに起こした姿勢のことを言うんだ。他にも、具合が悪い時などに楽な姿勢である起座位など、状況に応じて使い分ける座位の種類があるんだよ。

座位とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉、『座位』について説明します。『座位』とは、上半身を90度、またはそれに近い角度に起こした姿勢全般のことです。椅子に座った状態を『椅座位』と言い、背もたれにもたれて、テーブルや机の上のクッションなどを抱えてうつ伏せになった状態を『起座位』と言います。また、背もたれがない状態で、両足を下に垂らして座った状態を『端座位』、両足を伸ばして背中を90度くらい起こした姿勢を『長座位』、上半身を斜め45度くらいに起こした姿勢を『半座位』または『ファーラー位』と言います。これらの『座位』は、介護の現場で状況に合わせて使われます。例えば、心臓の病気を抱えている人や喘息の発作がある人には、発作が起きた時に『起座位』の姿勢を取ってもらうと楽になります。また、寝たきり生活を送っている人が筋力を取り戻す際には、『端座位』が適していると言われています。

座位の種類

「座位」とは、体を支えるために腰を浮かせて上半身を起こした姿勢全般のことを指します。その種類は実に様々で、それぞれの状態や行う作業などに合わせて使い分けることで、楽な姿勢を保ったり、体の負担を軽くしたり、健康を維持することに繋がります。代表的な座位をいくつかご紹介しましょう。まず、私たちが日常的に最もよく行うのが「椅座位」です。椅子に座るこの姿勢は、食事や読書、作業など、様々な活動の基礎となります。次に、「起座位」があります。これは、椅子やベッドの背もたれに寄りかかりつつ、クッションなどを抱えてやや前かがみになる姿勢です。呼吸がしづらいと感じている時などにこの姿勢をとると、息苦しさが和らぐことがあります。床やベッドの上で足を下ろして座る「端座位」は、寝たきりの方のリハビリテーションでよく用いられます。最初は端座位から始め、徐々に体を起こせるように筋力を高めていくのです。足を伸ばし、背筋を90度程度に起こした姿勢は「長座位」と呼ばれます。この姿勢は、背筋を伸ばし、姿勢を正しく保つのに役立ちます。「半座位」または「ファーラー位」と呼ばれる座位は、上半身を45度くらいに起こした姿勢です。心臓や呼吸器の機能が低下している方にとって、楽な姿勢とされています。このように、座位には様々な種類があり、利用者の状態や目的に合わせて適切な座位を選択することが重要です。適切な座位をとることで、体の負担を軽減し、より快適に過ごすことができます。また、リハビリテーションにおいても、座位の種類と使い分けは重要な役割を果たします。

| 座位の種類 | 説明 | 利用シーン | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 椅座位 | 椅子に座る姿勢 | 食事、読書、作業など | 一般 |

| 起座位 | 椅子やベッドの背もたれに寄りかかり、クッションなどを抱えてやや前かがみになる姿勢 | 呼吸がしづらい時 | 呼吸困難感がある人 |

| 端座位 | 床やベッドの上で足を下ろして座る姿勢 | 寝たきりの方のリハビリテーション | 寝たきり状態の人 |

| 長座位 | 足を伸ばし、背筋を90度程度に起こした姿勢 | 姿勢を正しく保つ | 一般 |

| 半座位(ファーラー位) | 上半身を45度くらいに起こした姿勢 | 安静時 | 心臓や呼吸器の機能が低下している人 |

座位と健康

正しい姿勢で座ることは、利用者の健康を保つ上でとても大切です。適切な座り方は、身体への負担を軽くし、呼吸をしやすくしたり、血液の流れをスムーズにするなどの良い効果があります。反対に、良くない座り方は、身体の歪みを作って痛みを起こしたり、床ずれの発生に繋がったりすることもあります。

介護の現場では、利用者一人ひとりの身体の状態や、その時々の活動に合わせて、座り方を選んだり調整したりすることが重要になります。例えば、食事の時は背筋を伸ばしやすいように座面の高い椅子を選び、リラックスして過ごしたい時は、ゆったりと座れる低い椅子やソファを選びます。また、車椅子を使う場合は、身体をしっかりと支えられるように、座面の角度や奥行き、背もたれの高さを調節します。

座り姿勢を保つのを助けるクッションや補助具も上手に活用しましょう。クッションは、お尻や腰にかかる圧力を分散させて、床ずれを予防したり、楽な姿勢を保つのを助ける効果があります。背もたれ付きのクッションや、身体を固定するベルトなども、利用者の状態に合わせて選びます。これらの道具を使うことで、利用者がより快適に過ごせるようサポートできます。

同じ姿勢で座り続けることは、血の流れを悪くしたり、筋肉を硬くしたりするため、定期的に姿勢を変えることが大切です。1時間に1回程度は立ち上がって歩いたり、座ったままで身体を軽く動かしたり、ストレッチをしたりするなど、こまめに身体を動かすように促しましょう。また、軽い運動を毎日続けることで、血行が促進され、筋力を保つことにも繋がり、健康維持に役立ちます。

利用者の状態をよく観察し、楽に座れるように配慮することで、より快適で健康的な生活を送ることができます。

| 正しい座り方の効果 | 誤った座り方の影響 | 介護現場での対応 | 姿勢保持のための工夫 | 定期的な姿勢変更の重要性 |

|---|---|---|---|---|

| 身体への負担軽減、呼吸の改善、血流促進 | 身体の歪み、痛み、床ずれ | 利用者の状態・活動に合わせた座り方調整(食事用椅子、リラックス用椅子、車椅子調整など) | クッション・補助具活用(圧力分散、姿勢保持)、背もたれ付きクッション、固定ベルト | 1時間ごとの姿勢変更(歩行、軽い運動、ストレッチ)で血行促進、筋力維持 |

座位の調整方法

座ることの姿勢を整えることは、介護や介助においてとても大切なことです。利用している方の様子をよく見て、苦痛を感じていないか、息はしやすいか、姿勢は安定しているかなどを確かめながら行う必要があります。

まず、座っている時の姿勢が安定するように、クッションやタオルなどを使い、身体を支えます。背もたれのある椅子や車椅子を使う場合は、その人の体に合った高さや背もたれの角度に調整することで、楽な姿勢を保つことができます。たとえば、足が床につかない場合は、足台を使うなどして、足が宙ぶらりんにならないように工夫しましょう。

同じ姿勢で長時間座り続けると、身体に負担がかかり、床ずれの原因となることもあります。そのため、定期的に座り方を変えることが重要です。たとえば、30分ごとに少し姿勢を変える、1時間ごとに車椅子からベッドに移るなど、こまめに体位を変えることで、身体への負担を軽くし、床ずれを防ぐことができます。

また、身体の硬くなっている部分をやわらげたり、動かしたりすることも大切です。座っている姿勢を変えるだけでなく、軽い運動やストレッチを取り入れることで、血行がよくなり、身体の緊張をほぐすことができます。

利用者の方としっかりと言葉を交わしながら、その人に合った一番楽な座り方を見つけることが大切です。痛みや痺れ、息苦しさなど、少しでも異変を感じた場合は、すぐに対応しましょう。そして、専門家(医師や理学療法士など)に相談することも忘れずに、より良い方法を一緒に考えていきましょう。

| 目的 | 具体的な方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 楽な姿勢を保つ | クッションやタオルで身体を支える、背もたれのある椅子や車椅子の高さ・角度を調整する、足台を使う | 利用者の様子をよく見て、苦痛を感じていないか、息はしやすいか、姿勢は安定しているかなどを確かめる |

| 床ずれ防止 | 30分ごとに姿勢を変える、1時間ごとに車椅子からベッドに移るなど、こまめに体位を変える | 同じ姿勢で長時間座り続けると床ずれの原因となる |

| 身体の負担軽減、血行促進 | 身体の硬くなっている部分をやわらげたり、動かしたりする、軽い運動やストレッチを取り入れる | 身体の緊張をほぐす |

| 最適な座り方 | 利用者とコミュニケーションを取りながら、一番楽な座り方を見つける | 異変を感じたらすぐに対応、専門家への相談 |

介護における実践

人が年を重ね、あるいは病気や怪我によって体が不自由になると、日常生活を送る上で様々な介助が必要になります。その中でも、「座る」という動作は、食事や排泄、入浴など、多くの場面に関わるため、非常に重要です。この「座る」を支える介助こそが、介護における実践の一つと言えるでしょう。

まず、食事の場面を考えてみましょう。座っている姿勢が安定しないと、食事を口に運ぶ動作が難しくなります。そのため、利用者一人ひとりの体の状態に合わせた椅子やテーブルの高さを調整することが大切です。また、姿勢を支えるクッションなどを活用することで、より楽な姿勢で食事を楽しめるように支援します。さらに、食事介助が必要な方には、食べやすい大きさや柔らかさに調整した食事を提供し、安全に食事ができるよう、口元への運び方にも気を配る必要があります。

次に、排泄の場面です。トイレでの動作は、身体への負担が大きいため、自力で座るのが難しい方もいらっしゃいます。そのような場合は、ポータブルトイレなどを利用することで、負担を軽減し、プライバシーにも配慮した排泄介助を行います。また、排泄のタイミングを把握し、適切な声かけをすることも重要です。

入浴の場面では、濡れた床での転倒を防ぐため、浴室での安全確保が最優先事項です。浴槽での座位が難しい場合は、シャワーチェアなどを利用し、転倒のリスクを軽減します。また、お湯の温度や湯量にも気を配り、利用者が安心して入浴できる環境を整えることが重要です。洗髪や体洗いなど、必要な介助を行いながら、利用者の身体状況に合わせた入浴介助を行います。

このように、介護における「座る」介助は、利用者の安全と快適な生活を支える上で欠かせない要素です。それぞれの場面に応じて、利用者の状態に合わせた適切な介助を提供することで、尊厳を保ちながら自立した生活を送れるよう支援していくことが大切です。

| 場面 | 課題 | 介助の内容 |

|---|---|---|

| 食事 | 姿勢が安定しないと食事が難しい |

|

| 排泄 | トイレでの動作が負担 |

|

| 入浴 | 転倒リスク |

|

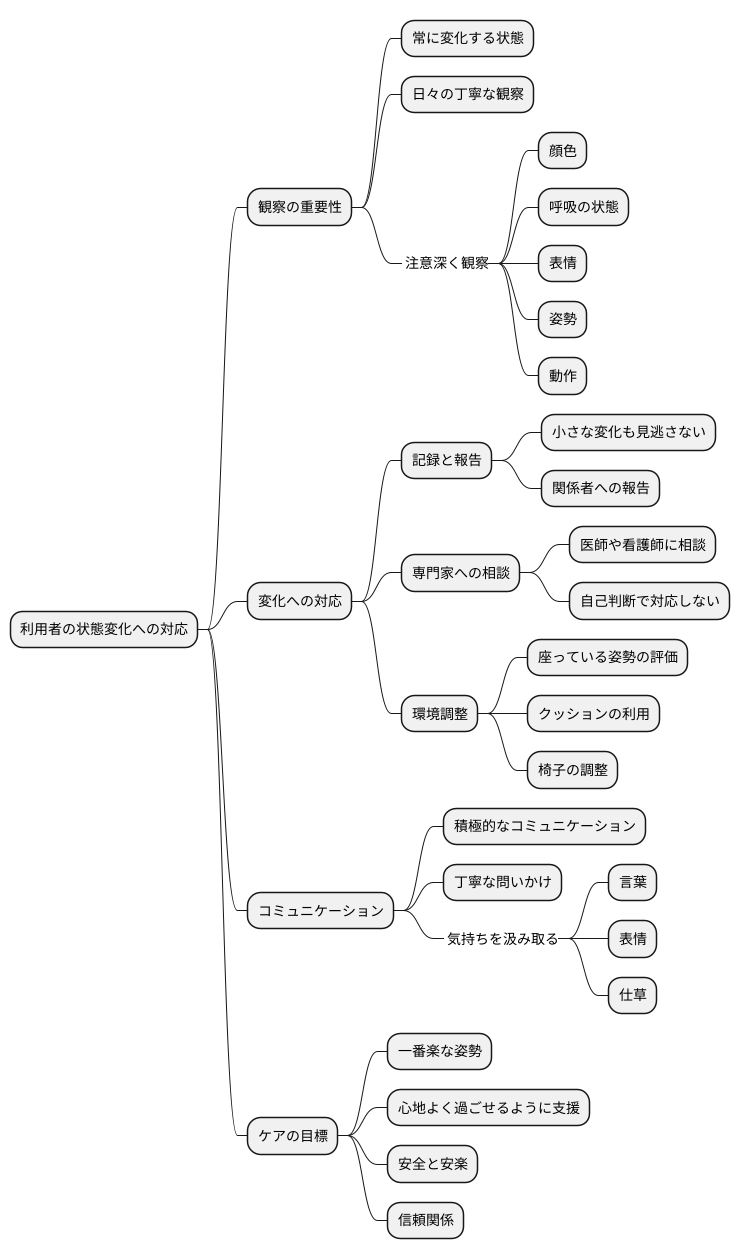

観察の重要性

利用者の方々の状態は、常に変化します。そのため、毎日注意深く観察を行うことが非常に大切です。朝、昼、晩と時間帯を変えて、利用者の方々の様子を細かく確認することで、変化にいち早く気付くことができます。具体的には、顔色、呼吸の状態、表情、姿勢、動作などに注意を払いましょう。顔色がいつもより青白い、呼吸が速い、浅い、表情が暗い、苦しそうな様子、姿勢が崩れている、動作が緩慢になっているなど、普段と異なる点が見られた場合は、小さな変化であっても見逃さずに記録し、関係者に報告することが重要です。

例えば、椅子に座っているときに姿勢を保つのが難しい、体のどこかに痛みを訴えている、呼吸が苦しそうにしているといった場合は、すぐに医師や看護師に相談し、指示を仰ぎましょう。自己判断で対応せず、専門家の指示に従うことが大切です。また、定期的に座っている姿勢の評価を行い、クッションの利用や椅子の調整など、必要に応じて環境を整えることも大切です。

利用者の方々と積極的にコミュニケーションを取り、困っていることはないか、痛みや不快感はないかなどを丁寧に尋ねることも重要です。言葉だけでなく、表情や仕草からも気持ちを汲み取るように努めましょう。常に利用者の方にとって一番楽な姿勢でいられるように気を配り、心地よく過ごせるように支援することが大切です。どんなに小さな変化も見逃さないよう、注意深く観察を続け、利用者の方々の安全と安楽を守りましょう。こうした日々の丁寧な観察は、利用者の方々との信頼関係を築き、より良いケアを提供することにつながります。