安全な移乗介助のために

介護を学びたい

先生、「トランスファー」って、よく聞くんですけど、介護と介助でどう違うんですか?どちらも移動の補助をすることですよね?

介護の研究家

良い質問ですね。「介助」は自立した生活をすることが難しい方の移動の補助全般を指します。一方「介護」は、食事や入浴、排泄の世話など、生活全般の支援を意味します。つまり、「トランスファー」のような移動の補助は「介助」であり、「介護」の一部とも言えるのです。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の中に「介助」があるんですね。ということは、「トランスファー」は「介護」でもあるし「介助」でもある、ということですか?

介護の研究家

まさにそうです。「トランスファー」は、移動の補助という「介助」行為であり、同時に生活全般の支援である「介護」の一部でもあるのです。具体的な例としては、車椅子からベッドへの移動などですね。

トランスファーとは。

『移す』という意味の『トランスファー』とは、椅子からベッド、車椅子からトイレなど、場所を移る時の動作のことです。『トランス』とも呼ばれます。安全に、すばやく、体に負担をかけないで行うことが大切です。移る先の座面の高さを同じにする、浅く座って前かがみになってもらう、始める前に声をかけるといった点に気をつければ、介助する人もされる人も楽に行えます。体の動かし方を工夫すれば、腰痛を防ぐこともできます。

移乗介助とは

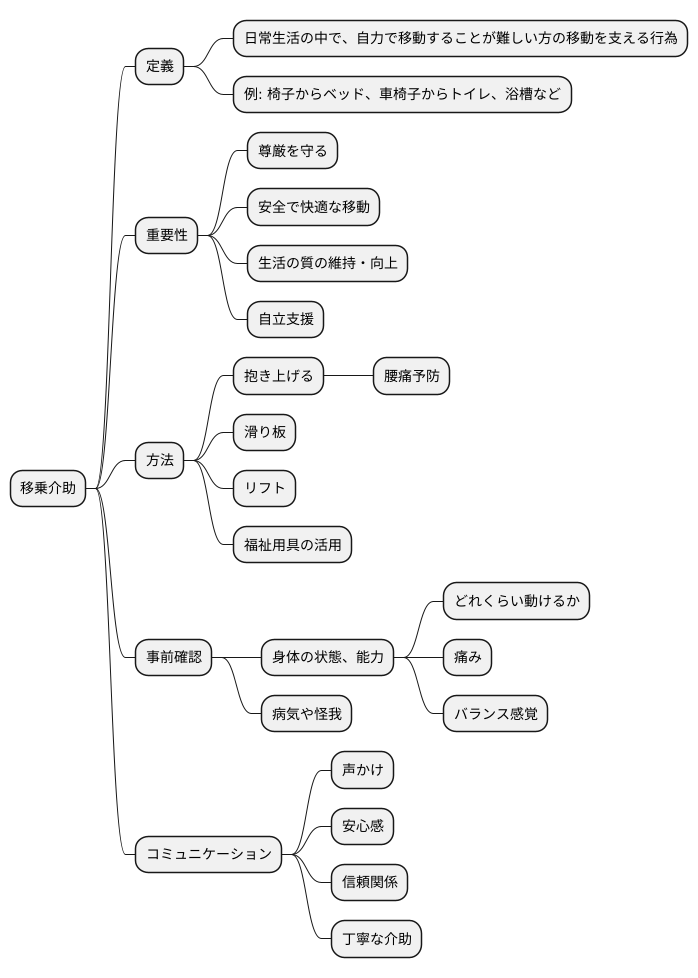

移乗介助とは、日常生活の中で、自力で移動することが難しい方の移動を支える行為です。具体的には、椅子からベッドへ、車椅子からトイレへ、あるいは浴槽への移動など、様々な場面での移動を支援します。これらの動作は『移乗』と呼ばれることもあります。

移乗介助は、単に身体を移動させるだけでなく、その方の尊厳を守り、安全で快適な移動を実現することが大切です。そのためには、まずその方の身体の状態や能力を正しく理解する必要があります。どれくらい自分で動けるのか、痛みがあるのか、バランス感覚はどうかなど、細かく確認することが重要です。また、病気や怪我などによる身体の制限も考慮しなければなりません。

適切な移乗介助の方法を選ぶことは、安全確保のために不可欠です。例えば、抱き上げる方法、滑り板を使う方法、リフトを使う方法など、様々な方法があります。その方の状態に合わせて、最も安全で負担の少ない方法を選びます。抱き上げる場合には、介護する側の腰痛予防も大切です。無理な姿勢での抱き上げは、介護する側の身体にも負担がかかります。滑り板やリフトなどの福祉用具を適切に使うことで、お互いの身体への負担を減らすことができます。

移乗介助は、その方の日常生活の質を維持し、向上させる上で欠かせない支援です。自力で移動できないと、トイレに行くことや入浴することさえ難しくなり、生活の範囲が狭まってしまいます。移乗介助によって、その方が自分の力でできることを増やし、自立した生活を送れるように支えることができます。また、移動の際に、その方とコミュニケーションをとることも大切です。声かけや優しい言葉をかけることで、安心感を与え、信頼関係を築くことができます。そして、その方の気持ちに寄り添い、尊重しながら、丁寧な介助を行うことが重要です。

安全な移乗介助の重要性

移動の介助を安全に行うことは、介助を受ける人と介助する人、両方にとってとても大切です。介助を受ける人にとっては、転んだり骨を折ったりする危険を減らし、身体への負担を少なくすることで、安心して移動することができます。もしもの事故を防ぎ、痛みや苦しみを味わわずに済むことは、生活の質を維持向上するために欠かせません。

介助する人にとっても、無理な姿勢や動作による腰痛などを防ぎ、安全に介助を行うことができます。介助は肉体労働の側面が強く、腰痛をはじめとする身体の不調を抱える介助者は少なくありません。安全な介助方法を身につけることで、介助者の健康を守り、長く仕事を続けられるように配慮することも重要です。また、事故なく介助を完了することで、介助する側の精神的な負担も軽減されます。落ち着いて自信を持って介助に取り組めるようになれば、焦りや不安からくるミスも減らすことができるでしょう。

安全な移動の介助は、介助を受ける人と介助する人の間に信頼関係を築き、介助を受ける人の自立を助けることにも繋がります。介助を受ける人が安心して身体を任せられることで、心身ともにリラックスし、自力でできることを増やす意欲にも繋がります。介助を通して、できる限りの自立を促し、その人らしい生活を送れるように支援することは、介助の大きな目的の一つです。

そのため、正しい知識と技術を学び、実際に繰り返し練習することが必要不可欠です。研修やマニュアルなどで基本を学び、経験豊富な先輩などから直接指導を受けることで、実践的な技術を習得することができます。また、介助を受ける人の身体状況や性格を理解し、その人に合った方法で介助することも大切です。常に学び続ける姿勢を持ち、より良い介助方法を追求することで、介助を受ける人も介助する人も、安心して過ごせる環境を作ることができます。

| 対象者 | メリット |

|---|---|

| 介助を受ける人 |

|

| 介助する人 |

|

スムーズな移乗のためのポイント

人が椅子やベッドから別の場所へ移動することを移乗といいます。この移乗を安全かつ負担を少なくスムーズに行うための大切な点をいくつかご紹介します。

まず、移動元と移動先の高さを揃えることが重要です。椅子からベッドへ移動する場合、椅子の座面とベッドの表面の高さが違うと、移動する際に大きな負担がかかります。そのため、できる限り高さを同じにする工夫が必要です。ベッドの高さを調節できる機能があれば活用し、椅子とベッドの高さが合わない場合は、踏み台などを用いて高さを調整しましょう。

次に、移動する人の姿勢にも気を配りましょう。椅子に座っている場合は、浅く腰掛けてもらうようにし、上半身を少し前に傾けるように促します。こうすることで、重心が前に移動し、立ち上がりやすくなります。深く座った状態から立ち上がろうとすると、勢いが必要になり、転倒の危険も高まります。

そして、何よりも大切なのは、移動する前に声をかけることです。これから何をするのか、どのように動けばいいのかを、優しく丁寧に説明することで、相手は安心して移乗動作に協力できます。急に体を動かしたり、何も言わずに抱え上げたりすると、相手は驚き、恐怖を感じてしまうかもしれません。落ち着いて穏やかに声をかけ、信頼関係を築きながら、移乗をサポートすることが大切です。

これらの点に注意することで、移乗に伴う負担を軽減し、安全な移動を支援することができます。相手のことを思いやり、丁寧な介助を心がけましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 移動元と移動先の高さを揃える | 椅子とベッドなど、移動元と移動先の高さを揃えることで、移乗時の負担を軽減。ベッドの高さ調整機能の活用や踏み台の使用などを検討。 |

| 移動する人の姿勢 | 椅子に座る場合は浅く腰掛けてもらい、上半身を少し前に傾けるよう促す。重心が前に移動し、立ち上がりやすくなる。 |

| 移動する前に声をかける | これから何をするのか、どのように動けばいいのかを優しく丁寧に説明。急に体を動かしたり、何も言わずに抱え上げたりしない。 |

| 信頼関係を築く | 落ち着いて穏やかに声をかけ、信頼関係を築きながら移乗をサポート。 |

身体の使い方

介護や介助の現場では、自分の身体を大切に使うことがとても重要です。長年この仕事を続けるためにも、身体への負担を減らすための工夫を凝らす必要があります。そのための鍵となるのが、身体の使い方、つまりどうすれば楽に安全に作業を行えるかを考えることです。この考え方を、専門的には身体力学と呼びます。

身体力学を理解し、適切な身体の使い方を身につけることは、介助を行う人の腰痛予防に繋がります。腰痛は介助を行う人にとって大きな課題であり、場合によっては仕事ができなくなってしまう原因にもなります。身体力学に基づいた介助は、利用者にとっても安全で安心できるものとなります。

移乗介助、つまり利用者の姿勢を変えるときや、ベッドから車椅子へ移動するときなどは、特に腰を痛めやすい場面です。この時、利用者の方に寄り添い、自分の重心を低く保つことが重要です。重心を低くすることで、安定感が増し、無理な力を使わずに済むからです。

よくある間違いは、自分の身体を支点にして利用者を動かそうとしてしまうことです。これでは、介助をする側の腰に大きな負担がかかってしまいます。そうではなく、利用者自身の重心の移動を補助するように心がけましょう。具体的には、利用者の方になるべく近づき、声をかけながら一緒に動作を行うことで、スムーズな移動を促します。

また、足腰の力だけで持ち上げようとすると、これも腰を痛める原因になります。持ち上げるのではなく、体幹、つまりお腹周りの筋肉を使って支えるように意識しましょう。体幹を意識することで、身体の軸が安定し、大きな力を出せるようになります。これらのポイントを意識することで、長時間の介助でも身体への負担を少なくし、より安全に仕事を行うことができます。利用者の方にとっても、介助をする側の安定した動きは安心感に繋がります。日頃から身体の使い方を意識し、実践することで、介助の質を高めていきましょう。

| 介護・介助における身体力学の重要性 | 具体的な方法 | メリット |

|---|---|---|

| 腰痛予防 | – 利用者の重心の移動を補助 – 利用者に寄り添い、重心を低く保つ – 体幹を使う |

– 介助者: 腰痛を防ぎ、長期間仕事を続けられる – 利用者: 安全で安心できる介助 |

| 移乗介助時の注意点 | – 自分の身体を支点に利用者を動かさない – 足腰の力だけで持ち上げない – 利用者に近づき、声をかけながら一緒に動作 |

– スムーズな移動 – 介助者・利用者双方にとって安全 |

| 体幹を使うメリット | – 身体の軸が安定 – 大きな力を出せる |

– 長時間の介助でも身体への負担が少ない – より安全な作業 |

日々の練習と学び

人を支えて移動のお手伝いをする技術は、簡単に習得できるものではありません。毎日の練習と学びを通して、技術を高め、より安全でスムーズなお手伝いを目指すことが大切です。技術の向上には様々な方法があります。例えば、経験豊かな介護職員や専門家から直接指導を受ける、研修会に参加する、関連書籍で学ぶなど、自分に合った方法を見つけることが重要です。

実際にお手伝いをする際には、相手の方の状態を常に注意深く観察し、適切な方法を選ぶことが不可欠です。年齢や体力、病気の状態など、一人ひとりの状況は様々です。そのため、画一的な方法ではなく、相手の方にとって一番楽で安全な方法を見極める必要があります。例えば、車椅子への移動でも、抱え上げる、支える、滑らせるなど、様々な方法があります。また、相手の方の表情や声にも注意を払い、苦痛や不安を感じていないかを確認しながら進めることが大切です。

お手伝いをしている最中に、相手の方から「痛い」と言われたり、表情が苦しそうであれば、すぐにやり方を見直す必要があります。自分のやり方に固執せず、より良い方法を常に模索し、技術を磨いていくことが重要です。また、定期的に自分の技術を見直す機会を設けることも大切です。同僚に見てもらい助言をもらったり、指導者から改めて指導を受けることで、客観的に自分の技術を評価し、改善点を発見することができます。

学び続ける姿勢と実践を通して、質の高いお手伝いが提供できるよう、日々努力を続けましょう。相手の方の尊厳を守り、安心感を与えられるよう、技術の向上だけでなく、相手の方との信頼関係を築くことも重要です。温かい言葉かけや笑顔を忘れずに、相手の方の気持ちに寄り添うことで、より良いお手伝いが実現できるでしょう。

| テーマ | ポイント |

|---|---|

| 移動介助技術の習得 | 継続的な練習と学習、経験者・専門家からの指導、研修参加、関連書籍による学習などを通して技術を高める。 |

| 個別対応 | 年齢、体力、病気の状態など、一人ひとりの状況を観察し、最適な方法を選択する。車椅子への移動方法も、抱え上げる、支える、滑らせるなど、状況に応じて使い分ける。 |

| 相手の状態への配慮 | 表情や声に注意し、苦痛や不安がないか確認する。「痛い」と言われたり、表情が苦しそうであれば、すぐにやり方を見直す。 |

| 技術の振り返り | 定期的に自分の技術を見直し、同僚からの助言や指導者からの指導を受ける。 |

| 信頼関係の構築 | 温かい言葉かけや笑顔を忘れず、相手の方の気持ちに寄り添い、信頼関係を築く。 |

コミュニケーションの大切さ

人と人が触れ合う介護や介助の現場において、言葉を通じたやりとり、つまり意思の疎通は大変重要です。特に、体を動かす介助を行う際には、信頼関係を築き、相手に安心感を与えなければなりません。

移乗介助を行う際は、丁寧な言葉遣いを心がけ、優しい声で話しかけることが大切です。例えば、「今からお手伝いさせていただきますね」「ゆっくりと、ご一緒に体を動かしましょう」といった言葉をかけることで、相手は安心し、緊張も和らぎます。また、これから何をするのか、どのように動けば良いのかを具体的に説明することで、相手の不安を和らげ、協力を得やすくなります。「右足を一歩前に出していただきます」「私の腕に掴まってください」など、簡潔で分かりやすい言葉で伝えましょう。

介助を行う際は、相手の表情や反応をよく観察することも忘れてはなりません。痛みや不快感がないか、辛そうな様子はないか、常に気を配りましょう。もし、相手が不安そうな顔つきをしていたり、痛みを訴えたりした場合は、すぐに動作を中断し、状況を確認することが大切です。「どこか痛みますか?」「大丈夫ですか?」と優しく声をかけ、相手の訴えに耳を傾けましょう。無理に介助を続けると、怪我を悪化させるだけでなく、心にも傷を負わせてしまう可能性があります。

介助は一方的に行うものではなく、相手と共に作り上げていく協働作業です。相手の気持ちに寄り添い、安心で安全な介助を提供するために、絶えずコミュニケーションを図りましょう。信頼関係を築くことで、よりスムーズで質の高い介助へと繋がります。

| 場面 | ポイント | 具体的な言葉遣い | 目的 |

|---|---|---|---|

| 介護・介助全般 | 信頼関係の構築、安心感を与える | 意思疎通を円滑にする | |

| 移乗介助開始時 | 丁寧な言葉遣い、優しい声 | 「今からお手伝いさせていただきますね」「ゆっくりと、ご一緒に体を動かしましょう」 | 安心感を与え、緊張を和らげる |

| 移乗介助中 | 具体的な説明、簡潔で分かりやすい言葉 | 「右足を一歩前に出していただきます」「私の腕に掴まってください」 | 不安を和らげ、協力を得る |

| 介助中全般 | 表情や反応の観察、状況確認 | 「どこか痛みますか?」「大丈夫ですか?」 | 痛みや不快感の有無を確認、怪我の悪化や心の傷を防ぐ |

| 介助全般 | 協働作業、安心・安全な介助、絶え間ないコミュニケーション | スムーズで質の高い介助 |