安心安全な移乗介助のために

介護を学びたい

先生、「移乗」って介護と介助で意味が違うんですか?説明を読んでも、どちらも同じような意味で使われているように思えるのですが…

介護の研究家

良いところに気がつきましたね。確かに説明文ではどちらも同じ意味で使われています。介護と介助、どちらの場合も『移乗』は、座る場所が変わる移動動作を指します。例えば、ベッドから車椅子へ移動したり、車椅子からトイレへ移動したりすることですね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、違いはないんですか?

介護の研究家

そうですね。強いて言えば、文脈によっては『介助』という言葉を使うことで、誰かが手伝っていることをより強調している場合もあるかもしれません。しかし、『移乗』という言葉自体には、手伝う・手伝わないという意味の違いは含まれていませんよ。

移乗とは。

「介護」と「介助」の中で出てくる言葉「移乗」について説明します。「移乗」とは、椅子に座ったり、トイレに座ったりするなど、日常生活でよく行う、場所を移る動作のことです。特に介護の場面では、「移乗」はベッドから車椅子、車椅子からトイレ、車椅子からお風呂など、移動の前後で座る場所が変わることを指すことが多いです。「移乗」は毎日何度も行う動作なので、本人にとっても介助する人にとっても、無理なく楽に、そして安心して行えるようにすることが大切です。人の体格や体重はそれぞれ違い、必要な介助の内容も人によって様々なので、その人に合った介助方法を見つけることも重要です。介助する人の負担を軽くし、安全に移乗するためには、介助される人と介助する人がお互いに声を掛け合いながら行うのが良いでしょう。

移乗とは

移乗とは、人が座ったり、腰掛けたりする動作全体を指します。私たちは普段の生活で、椅子に座る、床に座る、乗り物に乗るなど、何気なく行っています。介護の現場では、ベッドから車いす、車いすから便器、車いすから浴槽など、腰掛けるところが変わる移動を「移乗」と呼びます。

移乗は、介助が必要な方にとっては、毎日の暮らしを送る上で欠かせない動作です。食事やトイレ、入浴など、日常生活の多くの場面で必要となります。そのため、安全かつ負担の少ない方法で行うことが大切です。介助する側にとっても、移乗介助は重要な仕事です。繰り返し行う動作だからこそ、介助する側の腰痛予防も重要です。

安全な移乗のためには、まず移乗する方の状態を把握することが重要です。身体の動かしやすさ、力加減、バランス感覚などを確認します。麻痺がある場合は、麻痺の程度も把握します。また、痛みがある場合は、痛みの程度や場所も確認します。

次に、周りの環境を確認します。移動経路に障害物はないか、十分な広さがあるかを確認し、安全な環境を整えます。そして、移乗に適した方法や用具を選択します。状況に応じて、スライディングボードやリフトなどを使用することもあります。

移乗中は、移乗する方と介助する方が声を掛け合い、呼吸を合わせることが大切です。「これから持ち上げます」「いきますよ」など、声を掛けながら行うことで、互いの動きを理解し、スムーズな動作につながります。また、移乗する方のプライドを尊重し、できるだけ自立を支援することも大切です。移乗後には、姿勢が安定しているか、苦しくないかを確認します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 移乗の定義 | 人が座ったり、腰掛けたりする動作全体。介護現場では、ベッド⇔車いす、車いす⇔便器、車いす⇔浴槽など、腰掛けるところが変わる移動を指す。 |

| 移乗の重要性 |

|

| 安全な移乗のために |

|

移乗介助の重要性

移乗介助は、寝たきりや歩行が困難な方をベッドから車椅子へ、あるいは車椅子からトイレへなど、ある場所から別の場所へ移動するお手伝いをすることです。これは、単に場所を移動させるだけの単純な作業ではありません。利用者の方の自立支援や生活の質の向上、そして心身の健康を支える上で、とても重要な役割を担っています。

まず、移乗介助によって、利用者の方の日常生活動作の幅が広がります。自分の力で移動することが難しい方にとって、介助者のサポートがあることで、食事や排泄、入浴、更衣といった日常生活の基本的な動作が可能になります。自分の力でこれらの動作を行うことは、利用者の方の尊厳を保ち、自立心を育む上で大切な要素となります。

次に、移乗介助は身体の合併症予防にも繋がります。長時間同じ姿勢でいると、身体の関節が硬くなってしまう拘縮や、皮膚が圧迫されてしまうことで起こる褥瘡(床ずれ)といった合併症のリスクが高まります。定期的に体位を変換したり、適切な移乗介助を行うことで、これらの合併症を予防し、身体の機能維持に繋がります。

さらに、移乗介助は利用者の方との信頼関係を築く大切な機会となります。移乗介助は、身体の接触を伴うため、利用者の方にとっては不安や緊張を感じやすい場面です。介助する側は、利用者の方の気持ちに寄り添い、優しく声をかけながら、丁寧に介助を行うことが大切です。コミュニケーションをしっかりと取り、安心して移乗できるよう配慮することで、利用者の方の安心感や自己肯定感を高めることに繋がります。また、介助を通して、利用者の方の身体の状態や表情の変化に気づくことができ、より適切なケアを提供することにも繋がります。

このように、移乗介助は、身体的な動作の支援だけでなく、利用者の方の心身の健康を支える上で非常に重要な役割を担っています。そのため、介助する側は、利用者の方一人ひとりの状態に合わせた適切な介助方法を理解し、実践することが求められます。

| 移乗介助の役割 | 説明 |

|---|---|

| 日常生活動作の幅を広げる | 食事、排泄、入浴、更衣といった日常生活の基本動作を可能にし、利用者の尊厳を保ち、自立心を育む。 |

| 身体の合併症予防 | 拘縮や褥瘡(床ずれ)といった合併症を予防し、身体機能の維持に繋がる。 |

| 利用者との信頼関係構築 | 利用者の不安や緊張を和らげ、安心感や自己肯定感を高める。また、利用者の状態変化に気づく機会となり、適切なケア提供に繋がる。 |

| 適切な介助方法の理解と実践 | 利用者一人ひとりの状態に合わせた介助を行うことで、効果的な支援を行う。 |

安全な移乗のために

人の移動を助ける介助は、安全に十分配慮して行うことが重要です。これは、介助を受ける方の安全を守るだけでなく、介助する側の負担を減らし、怪我を防ぐためにも必要です。安全な介助を行うためには、いくつかの大切な点に注意しなければなりません。

まず、介助を受ける方の体の状態を正しく理解することが大切です。どのくらい力があるのか、関節はどれくらい動くのか、バランス感覚はどうかなどを確認し、その方に合った方法を選びましょう。たとえば、足の力が弱い方には、抱え上げるような方法は避け、椅子や歩行器などを使う方法を検討する必要があります。また、痛みがある場合は、その場所や程度を把握し、痛みが悪化しないように気を配りながら介助を行う必要があります。

次に、周りの環境を整えることも重要です。移動する場所に物がないか、床が滑りやすくないか、必要な道具が揃っているかなどを確認しましょう。段差がある場合はスロープを設置したり、滑りやすい床にはマットを敷いたりするなど、安全対策をしっかりと行うことで、転倒などの事故を防ぐことができます。また、手すりや歩行器などの移動を助ける道具を適切に配置することで、介助を受ける方の負担を軽減し、より安全な移動を支援することができます。

さらに、介助する側の姿勢も大切です。腰を痛めないように、正しい姿勢を保ち、必要以上に力を入れないようにしましょう。具体的には、足腰をしっかりと踏ん張り、背中をまっすぐにして、介助を受ける方に近い位置で支えるようにします。また、急に動いたり、無理な体勢で持ち上げたりするのではなく、ゆっくりと滑らかに動かすことで、身体への負担を軽減し、安全な介助を行うことができます。

最後に、介助を受ける方と、介助する方が声を掛け合い、呼吸を合わせながら行うことも大切です。「これから持ち上げます」「右足を前に出してください」などと声を掛け合い、お互いの動きを確認し合うことで、スムーズで安全な介助が可能になります。また、呼吸を合わせることで、介助を受ける方の動きを予測しやすくなり、より一体感のある介助につながります。これらの点を踏まえ、安全に配慮した介助を行うことで、介助を受ける方の生活の質を高め、快適な日常生活を送るサポートをすることができます。

| 安全な介助のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 介助を受ける方の体の状態の理解 |

|

| 周りの環境の整備 |

|

| 介助する側の姿勢 |

|

| 声掛けと呼吸合わせ |

|

様々な移乗方法

人が自力で姿勢を変えること、あるいは、寝台や椅子、車椅子などから他の場所へ移動することを移乗といいます。移乗には様々な方法があり、対象となる方の身体状況や生活環境、利用できる用具などを総合的に判断して、最適な方法を選ぶことが大切です。

まず、抱きかかえる方法を見ていきましょう。これは、比較的軽い方や、ある程度自力で動ける方に適した方法です。しかし、介助をする側の腰に大きな負担がかかるため、十分な注意が必要です。抱え上げる際には、相手の体に密着し、膝を曲げて腰を落とす姿勢を保つことが重要です。そして、自分の体重移動を利用して、滑らかに抱き上げます。

次に、滑りやすい布を使う方法があります。これは、摩擦を減らし、滑らかに移動させることができるため、介助する側の負担軽減にもつながります。寝返りや座位への移動、寝台から車椅子への移乗など、様々な場面で活用できます。この布は、体の下に敷いて使うことで、身体を引っ張る際の摩擦を軽減し、スムーズな移動を助けます。

さらに、機械で持ち上げる方法もあります。これは、麻痺が重い方や体重が重い方など、抱きかかえることが難しい場合に適した方法です。機械を使うことで、介助する側の身体的負担を大幅に軽減することができます。この機械は、天井から吊り下げるタイプや、持ち運び可能なタイプなど、様々な種類があります。

その他にも、手すりや手すり付きの椅子、段差をなくすなど、住環境を調整する方法も有効です。手すりや手すり付きの椅子は、立ち上がりや移動をサポートし、転倒のリスクを減らすことができます。段差をなくすことは、つまづきによる転倒を防ぎ、安全な移動を可能にします。

状況に応じて適切な方法を選択することで、安全に移乗介助を行うことができます。必要に応じて、専門家、例えば理学療法士や作業療法士に相談し、アドバイスを受けることも重要です。

| 移乗方法 | 対象者 | メリット | デメリット/注意点 |

|---|---|---|---|

| 抱きかかえる | 比較的軽い方、ある程度自力で動ける方 | 直接的な介助が可能 | 介助者の腰への負担大 |

| 滑りやすい布を使用 | 寝返り、座位への移動、寝台から車椅子への移乗など様々な場面 | 摩擦軽減、介助者の負担軽減、スムーズな移動 | – |

| 機械で持ち上げる | 麻痺が重い方、体重が重い方 | 介助者の身体的負担を大幅に軽減 | – |

| 住環境調整(手すり、手すり付き椅子、段差解消など) | – | 立ち上がりや移動のサポート、転倒リスク軽減、安全な移動 | – |

介助者の負担軽減

介護をする方の体の負担を軽くすることは、安全に移りやすくする上でとても大切なことです。無理な姿勢での移動や、必要以上の力を使うことは、介護をする方の腰や肩の痛みの原因になります。ですから、福祉用具を使ったり、正しい移動方法を選んだりすることで、介護をする方の負担を軽くすることが大切です。

たとえば、滑るシートや持ち上げる機械などの福祉用具は、介護をする方の体の負担を軽くするだけでなく、移動する方の安全も高めます。持ち上げる機械は、利用者を持ち上げることで、介護者の腰への負担を軽減し、安全な移動を支援します。滑るシートは、摩擦を減らすことで、少ない力で利用者を移動させることができ、介護者の負担を軽くします。

複数人で介護をする場合は、それぞれの役割をはっきりさせることで、1人ひとりの負担を軽くし、より安全な移動を実現できます。例えば、リーダー役を一人決め、指示を出すことで、混乱を防ぎ、スムーズな移動を可能にします。また、利用者の体の状態や移動方法に合わせて、それぞれが適切な位置につき、協力して移動を行うことが重要です。

さらに、定期的に研修や指導を受けることで、正しい移動の技術を学び、体への負担をできる限り少なくすることができます。研修では、体の仕組みや動きの基本を学ぶとともに、様々な福祉用具の使い方や、状況に合わせた移動方法を学ぶことができます。また、指導者から個別のアドバイスを受けることで、自分自身の癖や課題を認識し、改善することができます。これらの取り組みを通じて、介護をする方が自分の体を守りながら、長く介護を続けられるようにすることが重要です。

| 目的 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 介護者の 体の負担軽減 |

福祉用具の使用 (滑るシート、持ち上げる機械など) |

介護者の負担軽減、被介護者の安全向上 |

| 複数人介護時の役割分担、リーダーシップ | 個々の負担軽減、安全な移動 | |

| 研修・指導による正しい移動技術の習得 | 負担軽減、介護の継続性向上 |

コミュニケーションの大切さ

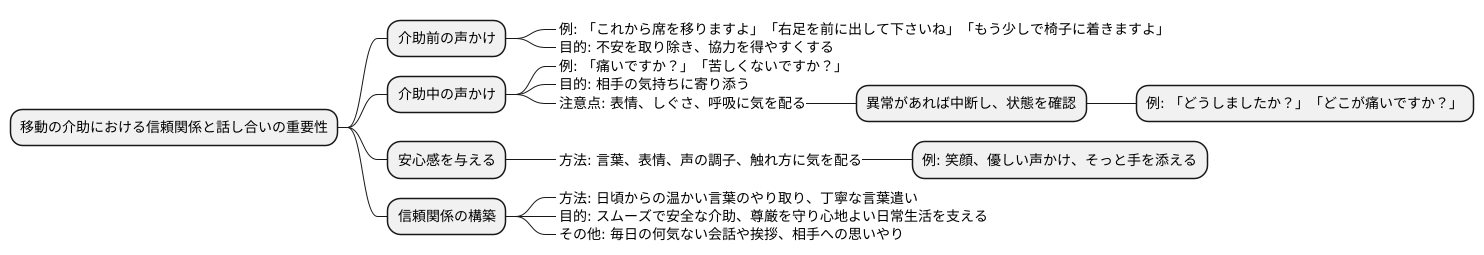

人の移動を助ける場面では、助ける人と助けられる人との間の話し合いがとても大切です。移動の介助は、身体の支え合いを伴うため、信頼関係が不可欠です。この信頼関係は、日頃からの温かい言葉のやり取りによって築かれます。

介助を始める前に、「これから席を移りますよ」「右足を前に出して下さいね」「もう少しで椅子に着きますよ」などと、声をかけながら進めることで、不安を取り除き、協力を得やすくなります。また、「痛いですか?」「苦しくないですか?」など、相手の気持ちに寄り添う言葉をかけることも大切です。

相手の表情やしぐさ、呼吸にも気を配りましょう。表情がこわばっていたり、呼吸が荒かったりする場合は、痛みや苦しさを感じているサインかもしれません。そのような時は、すぐに介助を中断し、「どうしましたか?」「どこが痛いですか?」と優しく声をかけ、状態を確認します。

移動の介助中は、どうしても身体が触れ合うことが多くなります。言葉だけでなく、表情や声の調子、触れ方にも気を配り、安心感を与えられるように心がけましょう。例えば、笑顔で優しく声をかけたり、そっと手を添えたりすることで、相手は安心し、リラックスすることができます。

信頼関係を築き、良好な話し合いを続けることで、よりスムーズで安全な移動の介助を実現できます。そして、助けられる人の尊厳を守り、心地よい日常生活を支えるためにも、話し合いを大切にした介助を心がけることが重要です。毎日の何気ない会話や挨拶も、信頼関係を深める上で大切な要素となります。常日頃から相手への思いやりを忘れずに、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。