楽に移乗する方法:介助のコツ

介護を学びたい

先生、『移乗動作』ってよく聞くんですけど、介護と介助で何か違いはあるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。介護と介助、どちらも人の手助けをするという意味では同じように感じますが、実は少し違います。『介護』は、食事や入浴、排泄など、生活全般におけるお世話のことを指します。一方、『介助』は、特定の動作や行為を助けることを指します。つまり、『移乗動作』は『介助』に含まれるんですね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、例えば、ベッドから車椅子への移動を助けるのは『介助』で、その人の生活全般を支えるのが『介護』ってことですね。

介護の研究家

その通りです。そして『移乗動作』は車椅子を使う人にとって、生活していく上で欠かせない『介助』の一つなんです。

移乗動作とは。

『移る動作』について説明します。『移る動作』とは、ベッドから車いすへ移ったり、車いすからいすへ移ったりする動作のことです。車いすを使う体の不自由な方や、お年寄りの方にとっては、生活していく上でなくてはならないものです。移る動作は、腰に大きな負担がかかる動作が多いので、体の状態や生活の場に合わせて、移るための道具が必要になることがあります。

移乗動作の大切さ

私たちの暮らしの中には、椅子から立ち上がったり、ベッドに横になったりするなど、様々な体の動きがあります。このような動作は、普段何気なく行っていますが、年を重ねたり、病気になったり、あるいは障がいを持つことによって、難しくなることがあります。このような時に必要となるのが「移乗動作」です。

移乗動作とは、ベッドから車椅子へ、車椅子からトイレへ、といったように、ある場所から別の場所へ移動するための一連の動作のことです。これは、ただ単に移動する手段を提供するだけでなく、その人の尊厳を守り、自立した生活を支える上でとても大切な意味を持ちます。自分自身で動けるという感覚は、その人の自信や生活の喜びに繋がります。

適切な移乗動作は、転倒や怪我を防ぐことに繋がります。例えば、ベッドから起き上がる際に、勢いよく立ち上がろうとしてふらついたり、バランスを崩したりすることがあります。正しい手順と方法で移乗動作を行うことで、このようなリスクを減らし、安全に移動することができます。また、移乗動作は、生活全体の質を向上させることにも繋がります。スムーズに移動できるようになると、活動範囲が広がり、より多くのことを楽しめるようになります。

移乗動作は、介護をする人にとっても重要です。介護する人が、間違った方法で移乗介助を行うと、腰を痛めるなど、体に大きな負担がかかります。適切な知識と技術を身につけることで、介護する人の体への負担を軽くし、安全に移乗介助を行うことができます。

このように、移乗動作は、移動する人、介護する人、双方にとって大きなメリットがあります。そのため、移乗動作について正しく理解し、適切な方法で行うことが大切です。

| 移乗動作の重要性 | 対象 | メリット |

|---|---|---|

| 転倒・怪我の防止 | 移動する人 | 安全な移動 |

| 尊厳の保持と自立支援 | 移動する人 | 自信と生活の喜び |

| 生活の質の向上 | 移動する人 | 活動範囲の拡大 |

| 介護者の負担軽減 | 介護する人 | 安全な介助 |

様々な移乗方法

移動の方法は人それぞれ、その方の状態によって様々な方法があります。ご自身で動ける方は、手すりや滑り止めを敷いたマットなどを使って安全に移動できます。

介助が必要な方の移動には、いくつか方法があります。抱きかかえる方法もありますが、これは介助する側の腰への負担が大きくなってしまいます。そこで、負担を少なく安全に移動できる道具を使う方法がいくつかあります。

滑りやすい板(スライディングボード)を使うと、ベッドから車椅子などへの移動が楽になります。この板を橋渡しのように使い、お尻を滑らせて移動します。

回転円盤(ターンテーブル)という道具もあります。これは、立ち上がりが難しい方のために、その場で体の向きを変えるのを助けるものです。

リフトという機械を使う方法もあります。これは、吊り上げて移動させる機械で、抱きかかえるのが難しい方に適しています。

これらの道具を使う場合でも、その方の体の状態や、どのくらい力が出せるかをしっかり把握することが大切です。無理な力を加えると、怪我をさせてしまうかもしれません。

どの方法が適しているかは、その方の状態や周りの環境によって変わってきます。例えば、部屋が狭くてリフトが使えない場合は、スライディングボードを使うなど、状況に合わせた方法を選びましょう。

移動の際は、声かけも大切です。「今から右に体を動かしますよ」「もう少しですよ」などと声をかけながら行うことで、安心感を与え、協力してスムーズに移動できます。安全に、そしてその方に負担がかからない方法で、快適な移動をサポートしましょう。

| 移動方法 | 対象者 | 道具・注意点 |

|---|---|---|

| 自力移動 | ご自身で動ける方 | 手すり、滑り止めマットなどを使用 |

| 介助による移動 | 介助が必要な方 | 抱きかかえは腰への負担大 |

| スライディングボード | ベッド⇔車椅子等 | 滑りやすい板で橋渡し |

| ターンテーブル(回転円盤) | 立ち上がりが難しい方 | その場で体の向きを変える |

| リフト | 抱きかかえるのが難しい方 | 吊り上げて移動 |

| 共通事項 | 介助が必要な方 | 状態把握、声かけ、無理な力X |

道具を使った移乗

人を抱え上げて移動させることは、介護する人、される人双方にとって大きな負担となります。腰痛などの身体の痛みを引き起こすだけでなく、転倒などの危険も伴います。そこで、安全に移乗するための様々な道具が開発されてきました。これらの道具を正しく使うことで、負担を軽くし、より安全な移乗を実現できます。

滑り板と呼ばれる板状の道具は、ベッドと車いすの間の移動をスムーズにします。この板の上に座ったまま滑るように移動することで、抱え上げる必要がなくなり、介護する人の腰への負担を軽減できます。また、摩擦を減らすことで、される人の皮膚への負担も少なく、より快適な移乗が可能となります。

持ち上げて移動させる機械を使うことで、より楽に移乗できます。この機械は、抱え上げる動作をほぼなくし、介護する人の身体への負担を大幅に減らします。特に、体重の重い人を移動させる際に効果的で、介護する人の腰痛予防に大きく貢献します。また、される人にとっても、安定した姿勢で移動できるため安心感があります。

これらの道具は、使い方を間違えると怪我をする危険性があります。それぞれの道具に合った正しい使い方を理解することが重要です。使う前に、説明書をよく読んで使用方法を確認しましょう。もし使い方に不安がある場合は、専門の人に相談し、指導を受けることをお勧めします。適切な道具を選び、正しく使うことで、安全で快適な移乗を実現し、介護する人、される人双方の生活の質を高めることができます。

| 移乗介助の課題 | 解決策 | メリット(介護する人) | メリット(介護される人) | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 抱え上げ移動による身体的負担、転倒の危険 | 滑り板の使用 | 腰への負担軽減 | 皮膚への負担軽減、快適な移乗 | 正しい使用方法の理解、不明な場合は専門家への相談 |

| 抱え上げ移動による身体的負担 | 持ち上げ機械の使用 | 腰痛予防、身体的負担の大幅軽減 | 安定した姿勢、安心感 |

介助時の注意点

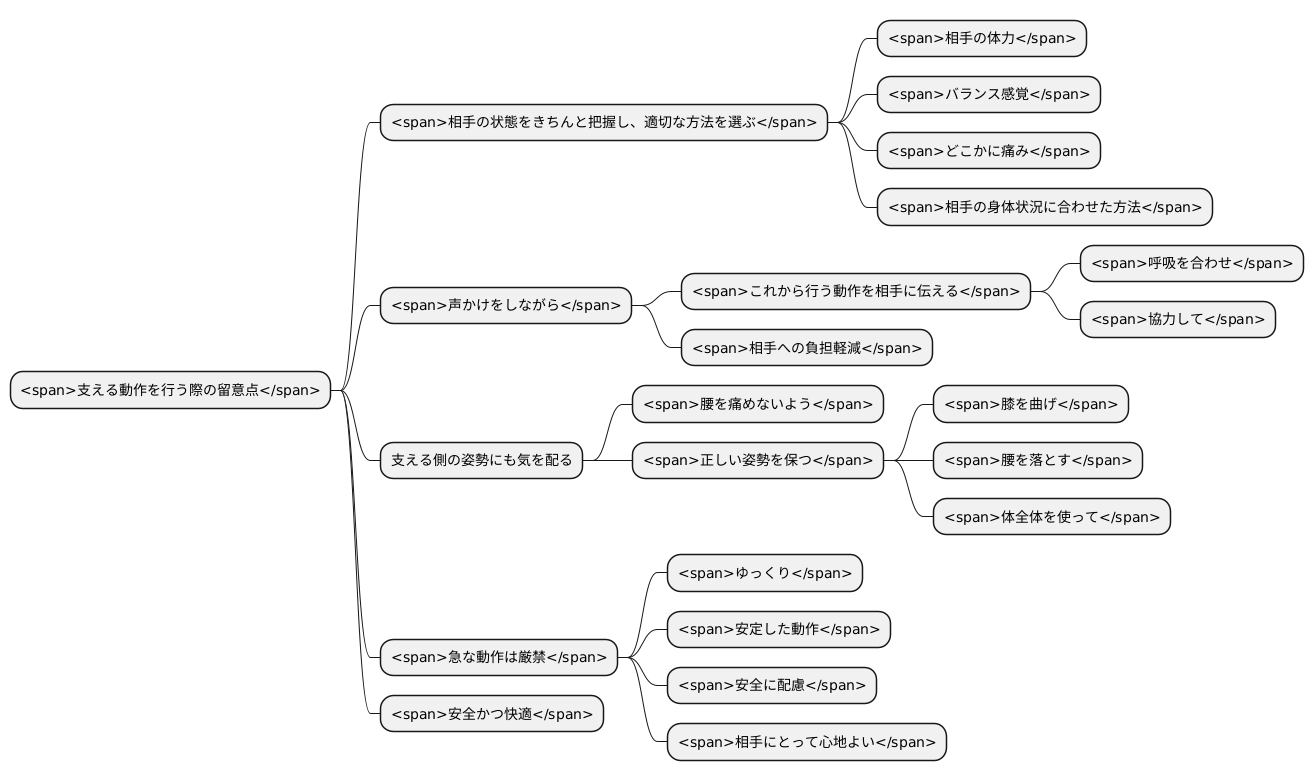

支える動作を行う際の留意点について説明します。誰かを支える動作は、相手の状態をきちんと把握し、適切な方法を選ぶことから始まります。まず、相手の体力はどの程度か、バランス感覚はどうか、どこかに痛みを抱えているかなどを確認することが大切です。無理な姿勢を強いることは避け、相手の身体状況に合わせた方法を選びましょう。

次に、動作を行う際は、声かけをしながら行うことが重要です。「これから右足を動かします」や「少し持ち上げます」など、これから行う動作を相手に伝えることで、呼吸を合わせやすくなり、協力して動作を行うことができます。スムーズな動作は、相手への負担軽減にも繋がります。

また、支える側の姿勢にも気を配る必要があります。腰を痛めないように、正しい姿勢を保つことが大切です。具体的には、膝を曲げ、腰を落とすようにして、体全体を使って持ち上げるようにします。腰だけを曲げて持ち上げようとすると、腰に大きな負担がかかり、怪我に繋がる可能性があります。

さらに、急な動作は厳禁です。急な動きは、相手を不安にさせたり、バランスを崩させたりする原因となります。常にゆっくりと、安定した動作を心がけましょう。安全に配慮しながら、相手にとって心地よい動作を支援することが大切です。これらの点に注意することで、安全かつ快適な支える動作を行うことができます。

環境調整の重要性

人が安全に移動するためには、周りの環境をきちんと整えることがとても大切です。思わぬ事故を防ぎ、スムーズに移動できるよう、周りの環境を細かく確認し、危険なものを取り除くことから始めましょう。

まず、床に物が散らかっていないかを確認しましょう。物が散らかっていると、つまづいたり、つまずいて転倒する原因になります。また、床が滑りやすくなっていないかどうかも注意深く見ましょう。水滴や油などがこぼれていないか、滑りやすい素材のマットや敷物が敷かれていないかなどを確認し、必要に応じて拭き取ったり、片付けたりしましょう。

手すりは、バランスを崩しそうな時に体を支えることができ、立ち上がる時や歩く時に安心感を与えてくれます。トイレや浴室、廊下など、必要に応じて手すりを設置すると、より安全に移動できます。また、滑り止めマットを敷くことも効果的です。特に、浴室や玄関など、水を使う場所や段差のある場所は滑りやすいので、滑り止めマットを敷くことで転倒の危険性を減らすことができます。

部屋の明るさも重要な要素です。照明を明るくすることで、足元や周りの状況が見やすくなり、安全に移動することができます。特に、夜間や暗い場所では、十分な照明を確保することが大切です。足元灯などを設置するのも良いでしょう。

最後に、移動する際に十分なスペースが確保されているかを確認しましょう。家具の配置などを工夫し、車いすや歩行器を使う場合でも、無理なく移動できるスペースを確保することが大切です。

このように、周りの環境を適切に整えることで、安全でスムーズな移動を助けることができます。日頃から周りの環境に気をつけ、安全な環境づくりを心がけましょう。

| カテゴリー | チェックポイント | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 床 | 物の散らかり | 片付ける |

| 滑りやすさ | 水滴や油などを拭き取る、滑りやすいマットや敷物を交換 | |

| 手すり | 設置の有無 | 必要に応じて設置する |

| 滑り止め | 設置場所 | 浴室、玄関、段差のある場所に設置 |

| 照明 | 明るさ | 明るくする、足元灯を設置 |

| スペース | 移動経路の確保 | 家具の配置を工夫し、車いすや歩行器でも移動できるスペースを確保 |

日々の訓練と専門家への相談

人がベッドや椅子から立ち上がったり、移動したりする動作を移乗といいます。この動作は、介護される人にとってはもちろん、介護する人にとっても身体への負担が大きいものです。しかし、正しい方法で行えば、その負担を少なくすることができます。そのためには、日ごろからの訓練と専門家による指導がとても大切です。

移乗動作は、自転車に乗る練習のように、繰り返すことでスムーズに行えるようになります。毎日少しずつでも練習することで、身体の使い方に慣れてきて、楽に移乗ができるようになります。ただし、無理は禁物です。急に難しい動作に挑戦したり、痛みを感じながら続けたりすると、かえって身体を痛めてしまうことがあります。自分の体力や状態に合わせて、できる範囲から始め、少しずつ練習の量や難易度を上げていくことが大切です。

また、理学療法士や作業療法士などの専門家に相談することも重要です。これらの専門家は、身体の動きや機能に関する深い知識と経験を持っています。個々の状態に合わせて、より安全で効果的な移乗の方法を指導してくれます。例えば、足腰の弱い人には、手すりの使い方や体重移動の仕方を教えてくれます。また、介護する人には、腰痛にならないための姿勢や身体の使い方を指導してくれます。自分だけで悩まず、専門家の力を借りることで、介護する人もされる人も、より楽に、より安全に移乗動作を行うことができるようになります。さらに、専門家は、自宅環境に合わせた移乗支援用具についてもアドバイスをくれます。福祉用具の活用も、負担軽減には有効です。

移乗は、毎日の生活に必要な動作です。日々の訓練と専門家への相談を通して、安全で負担の少ない方法を身につけ、快適な生活を送れるようにしましょう。

| 移乗動作のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 日々の訓練 | 自転車の練習のように、繰り返し行うことでスムーズに。無理せず、徐々に練習量を増やす。 |

| 専門家による指導 | 理学療法士や作業療法士などに相談。安全で効果的な方法、介護者の腰痛予防、自宅環境に合わせた福祉用具のアドバイス。 |

| 移乗動作の重要性 | 日常生活に必要な動作。訓練と専門家への相談で安全で負担の少ない方法を習得し、快適な生活へ。 |