ボディメカニクスで楽々介助

介護を学びたい

先生、「体の仕組み」を使うと、介護や介助が楽になるって本当ですか?具体的にどういうことですか?

介護の研究家

そうだね。「体の仕組み」、つまりボディメカニクスを使うと、小さな力でも楽に大きな力を出せるから、介護や介助が楽になるんだよ。例えば、重い物を持ち上げるときに、腰を曲げるんじゃなくて、膝を曲げて持ち上げるようにするとかね。

介護を学びたい

なるほど。腰を曲げると負担が大きいけど、膝を曲げると負担が少ないってことですか?

介護の研究家

その通り!腰より足の筋肉の方が強いから、足を使った方が負担が少なくなるんだ。それに、持ち上げる物に近い位置で作業する、重心の位置を意識するなども大切だよ。そうすることで、身体への負担を減らし、楽に動けるようになるんだよ。

ボディメカニクスとは。

「介護」と「介助」について、人の体の動きの仕組みをうまく使う方法である『体の使い方』について説明します。体の使い方を正しく理解し、無駄なく動かすことで、小さな力でも体に負担をかけずに大きな力を出すことができます。介助をする際、介助を受ける人も介助する人も、この体の使い方を活かすことで、体に負担なく介助を行うことができるので、ぜひ身につけておきましょう。

身体の仕組み

人の体は、骨と筋肉、関節が複雑に組み合わさってできています。この構造をうまく使うことで、少ない力で楽に体を動かすことができます。これを「体の使い方」といいます。体の使い方を学ぶことは、日常生活動作や運動だけでなく、介護の現場でもとても大切です。

まず、骨は体の支柱となる部分で、筋肉は骨にくっついて力を生み出し、関節は骨と骨をつなぐことで滑らかな動きを可能にします。これらの部分が連携することで、私たちは様々な動作を行うことができます。例えば、物を持ち上げる時、腕の筋肉が収縮することで肘関節が曲がり、物が持ち上がります。この時、背骨や足の筋肉もバランスを保つために働いています。

体の使い方を理解していないと、無理な姿勢で力任せに動いてしまうため、体に負担がかかり、腰痛や肩こりなどを引き起こす可能性があります。特に、介護の現場では、介助をする側もされる側も、体に負担がかかりやすいです。例えば、人を抱き上げる時、腰だけを使って持ち上げようとすると腰を痛めてしまうかもしれません。しかし、体の使い方を理解していれば、足や体幹の筋肉も使い、膝を曲げることで、腰への負担を少なくし、安全に抱き上げることができます。

体の使い方を学ぶことで、自分の体を守り、より楽に動くことができるだけでなく、介護の現場では、介助する人もされる人も安全で快適なケアを実現することができます。体の仕組みを理解し、適切な体の使い方を身につけることは、健康で快適な生活を送る上で、そして、質の高い介護を提供する上で、非常に重要です。

| 体の使い方の重要性 | 体の構造と役割 | 体の使い方を知らない場合のリスク | 体の使い方を知っている場合のメリット |

|---|---|---|---|

| 日常生活動作、運動、介護の現場で重要 | 骨:支柱、筋肉:力を生み出す、関節:骨と骨をつなぐ | 無理な姿勢、力任せな動作→腰痛、肩こり等の原因 |

|

| 介護現場での例:抱き上げ | 腕の筋肉、肘関節、背骨、足の筋肉が連携 | 腰だけを使う→腰痛 | 足、体幹、膝を使う→腰への負担軽減、安全な抱き上げ |

介助における重要性

介護を必要とする方の生活を支える上で、介助は欠かせないものです。介助とは、日常生活における様々な動作を支援することで、食事、移動、入浴、排泄など多岐にわたります。これらの介助を適切に行うことは、介助を受ける方の尊厳を守り、安全で快適な生活を送る上で大変重要です。

介助の現場では、身体を使う機会が多くあります。例えば、ベッドから車椅子への移動を支援する際や、入浴の介助を行う際などは、介助者自身が中腰の姿勢を長時間保つ必要があるなど、身体への負担が大きくなりがちです。このような身体への負担を軽減し、介助者が健康的に働き続けるためには、正しい体の使い方、いわゆるボディメカニクスを理解し、実践することが大切です。具体的には、物を持つ時には膝を曲げて腰を落とす、足腰の力を使って持ち上げるなど、身体全体を使ってバランス良く力を配分することで、特定の部位への負担を軽減することができます。また、介助を行う前に、動作の手順や必要な道具を確認し、周囲の環境を整えることも重要です。

適切なボディメカニクスを実践することで、介助者自身の腰痛や肩こりなどの職業病を予防できるだけでなく、介助を受ける方の安全も確保できます。例えば、車椅子への移乗の際に、介助者の姿勢が不安定だと、転倒などの事故に繋がる可能性があります。また、急な動作や無理な力は、介助を受ける方に痛みや不安感を与えてしまう可能性があります。スムーズで安全な介助は、介助を受ける方の身体的負担を軽減するだけでなく、精神的な安心感にも繋がります。そのため、介助者は常に自分の体の使い方を意識し、利用者の状態に合わせた適切な介助を提供するよう心掛ける必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介助の重要性 |

|

| ボディメカニクスの重要性 |

|

| ボディメカニクスの実践 |

|

| 適切な介助の効果 |

|

基本的な考え方

人が誰かを支えたり、物を動かしたりする時、体に負担がかかりにくく、安全な方法を考えることが大切です。これを『体の使い方』とも言います。体の使い方の基本は、まず『重心を低く保つ』ことです。重心が低いほど、バランスがとりやすく、転びにくくなります。たとえば、立っている時に足を開いて腰を落とすと、重心が低くなり安定感が増します。椅子に座る時も、深く腰掛けて重心を安定させると、立ち上がる動作も楽になります。

次に、『支える土台を広くする』ことも重要です。土台とは、体を支える足や手の接地面のことです。足を肩幅くらいに開く、あるいは片足を少し前に出すことで、支える土台が広がり、安定感が増します。何かを持ち上げる際も、足を踏ん張ることで、土台を安定させ、持ち上げやすくなります。支える土台を広く保つことで、バランスを崩しにくくなり、より安全に作業を行うことができます。

さらに、『動かす物を体に近づける』ことも、体の負担を軽くする上で大切です。重い物を持ち上げる時、体から離れた位置で持つと、腕や腰に大きな負担がかかります。物を体に近づけて持つことで、てこの原理で負担を軽減でき、楽に持ち上げることができます。たとえば、洗濯かごを持ち上げる時は、体に密着させるように抱え込むと、腕や腰への負担が軽くなります。

これらの基本的な体の使い方を常に意識することで、介護や介助をする際の体の負担を軽減し、安全に作業を行うことができます。また、これらの考え方は日常生活でも応用でき、腰痛予防などにも効果があります。一つ一つの動作を意識し、体に負担の少ない動き方を身につけていきましょう。

| 体の使い方 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 重心を低く保つ | バランスがとりやすく、転びにくくなる。 | 足を開いて腰を落とす、椅子に深く腰掛ける |

| 支える土台を広くする | 安定感が増し、バランスを崩しにくくなる。 | 足を肩幅に開く、片足を少し前に出す、足を踏ん張る |

| 動かす物を体に近づける | てこの原理で負担を軽減できる。 | 洗濯かごを体に密着させるように抱え込む |

具体的な実践方法

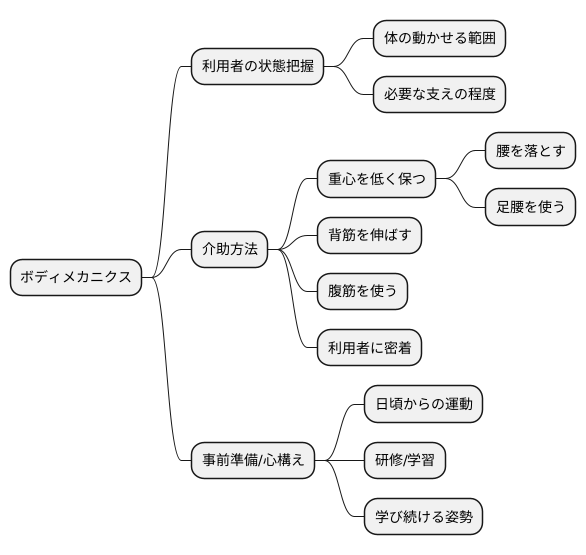

介護や介助の現場では、利用者の方の身体への負担を軽くし、安全に移動や動作を支援するために『ボディメカニクス』という体の使い方を理解することが大切です。ボディメカニクスとは、重心や姿勢、力の入れ方などを工夫することで、効率よく楽に体を動かす方法のことです。これを具体的な介助場面で実践するには、まず利用者の方の状態を把握することが重要になります。

利用者の方によって、体の動かせる範囲や、どの程度の支えが必要なのかは様々です。介助を始める前に、利用者の方の身体能力や、どのような介助が必要なのかを丁寧に確認しましょう。例えば、ベッドから車椅子へ移乗する場面を考えてみましょう。この場合、利用者の方の体の状態に合わせて、どのように支えれば安全に移乗できるかを判断する必要があります。自力で立ち上がれる方であれば、軽く支える程度で済みますが、そうでない場合は、しっかりと抱えかかえる必要があるでしょう。

利用者の方を支える際には、自分の重心を低く保つことが大切です。腰を落として、足腰を使って持ち上げるようにすることで、腰への負担を軽減できます。背中を丸めてしまうと腰を痛める原因になりますので、常に背筋を伸ばし、腹筋を使って体を支えるように意識しましょう。また、利用者の方の体に密着して支えることで、安定感が増し、より安全に移動を支援できます。

これらの動作をスムーズに行うためには、日頃から体を動かす習慣を身につけ、筋力や柔軟性を保つことが重要です。介助は肉体労働の側面もあるため、普段から運動不足にならないよう心がけましょう。また、職場での研修や自主学習を通して、ボディメカニクスの知識と技術を深めることも大切です。安全で負担の少ない介助を提供するために、常に学び続ける姿勢を忘れずに、利用者の方にとってより良い支援を心がけましょう。

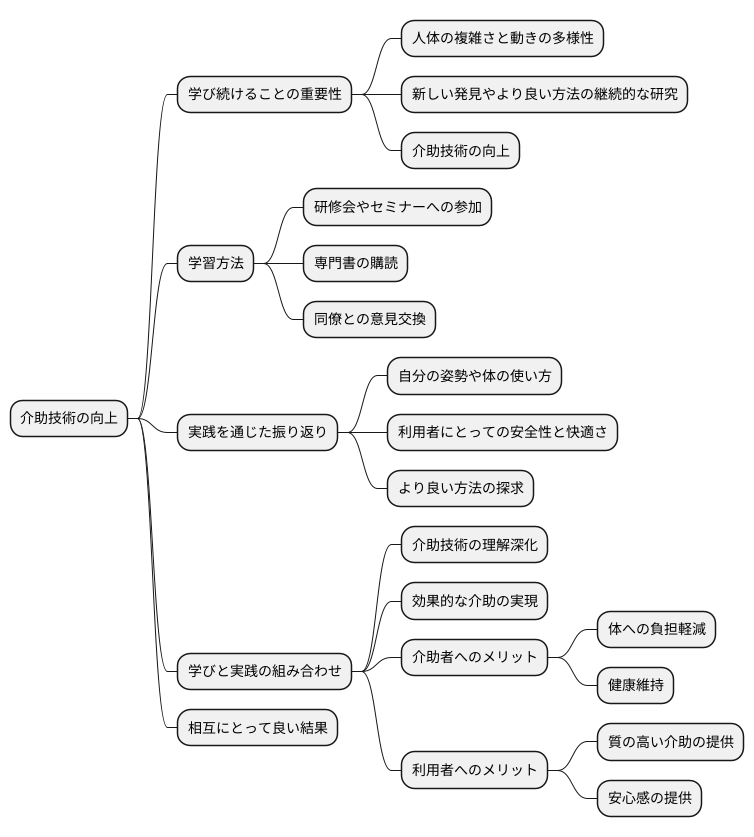

継続的な学習の必要性

人の体を支えたり動かしたりする介助は、一度学んだだけで完璧になるものではありません。私たちの体は複雑な構造をしていて、その動きも多様です。さらに、体の仕組みや介助の技術についての新しい発見やより良い方法が常に研究され、生まれています。ですから、介助を行う人は、学び続けることがとても大切です。

新しい知識や技術を身につける方法は様々です。例えば、研修会やセミナーに参加することで、専門家から直接指導を受けることができます。また、専門書を読むことで、より深く学ぶことも可能です。さらに、同僚と日々の経験や気づきを話し合うことで、互いに学びを深め合うこともできます。

学ぶだけでなく、実際に介助を行う中で、自分の姿勢や体の使い方を振り返ることも重要です。「もっと楽に体を動かせる方法はないか」「利用者にとってより安全で快適な介助の仕方は何か」など、常に考えながら介助を行うことで、より良い方法を見つけることができます。

このように、学び続ける姿勢と日々の実践を組み合わせることで、介助技術の理解が深まり、より効果的な介助ができるようになります。その結果、介助を行う人自身の体への負担を減らし、健康を守りながら、利用者の方々には、より質の高い、安心できる介助を提供することができるのです。これは、介助を行う上で、利用者と介助者双方にとって良い結果をもたらすと言えるでしょう。