離床のススメ:寝たきり防止のススメ

介護を学びたい

先生、「離床」って、ベッドから起き上がることですよね?でも、ただ起き上がるだけじゃなくて、他に何か意味があるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにベッドから起き上がるという意味もありますが、介護の場面では、ベッドから出て他の場所へ移動することを「離床」と言います。例えば、トイレに行ったり、食堂に行ったり、レクリエーションに参加したりするのも「離床」に含まれます。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、ただ起き上がってベッドに座っているだけでは「離床」とは言わないんですね?

介護の研究家

その通りです。ベッドから出て別の場所へ移動することが大切なんです。生活リズムを整えたり、筋力低下を防いだりする効果も期待できますからね。

離床とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に「離床」というものがあります。「離床」とは、ベッドから出て他の場所へ移動することを指します。反対の意味を持つ言葉は「臥床」(ベッドで寝ること)です。似た言葉に「起床介助」があり、これは朝起きてからトイレや着替え、顔を洗う、ベッドから車椅子などへ移るといった一連の動作を助けることを指します。「離床」することには、日中の娯楽や作業などに加わることで夜に眠れるようにしたり、寝たきりによる筋肉の衰えを防いだりするといった狙いがあり、生活のリズムを整える効果が期待できます。

離床とは

離床とは、寝床を離れることを意味します。具体的には、ベッドや布団から出て、起き上がったり、歩いたり、他の場所へ移動したりすることを指します。朝、目を覚まして布団から出る、ベッドから降りて椅子に座る、部屋の中を歩き回る、屋外に出て散歩するといった行為は、全て離床に含まれます。反対に、ベッドや布団で横になっている状態は臥床と呼ばれます。

離床は、単に寝床を離れる行為自体だけでなく、その後の活動全体を含む、より広い意味を持つ言葉です。例えば、朝起きてからトイレに行く、服を着替える、顔を洗う、歯を磨く、朝食を食べるといった一連の動作は、起床介助と呼ばれますが、これも離床の一環と捉えることができます。つまり、離床とは、臥床状態から活動状態への移行を表す言葉と言えるでしょう。

特に、病気や怪我、高齢などによって身体機能が低下している方にとって、離床は日常生活を送る上で重要な要素となります。長期の臥床は、筋力の低下や関節の拘縮、血行不良、床ずれ、肺炎、うつ状態など、様々な合併症を引き起こす可能性があります。定期的に離床し、体を動かすことで、これらの合併症を予防し、健康状態の維持・改善を図ることができます。また、離床によって活動範囲が広がり、人との交流や社会参加の機会が増えることで、精神的な健康にも良い影響を与えます。

離床の際には、転倒や事故を防ぐため、周囲の環境を整えたり、必要に応じて介助を行うことが大切です。また、個々の体力や健康状態に合わせた無理のない範囲で行うことも重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 離床の定義 | 寝床を離れること。起き上がったり、歩いたり、他の場所へ移動したりすることを含む。 臥床状態から活動状態への移行。 起床介助(トイレ、着替え、洗顔、歯磨き、朝食)なども含まれる。 |

| 離床の意義 | 日常生活を送る上で重要な要素。 健康状態の維持・改善。 精神的な健康にも良い影響。 |

| 長期臥床のリスク | 筋力の低下、関節の拘縮、血行不良、床ずれ、肺炎、うつ状態など様々な合併症。 |

| 離床時の注意点 | 転倒や事故を防ぐための環境整備と介助。 体力や健康状態に合わせた無理のない範囲での実施。 |

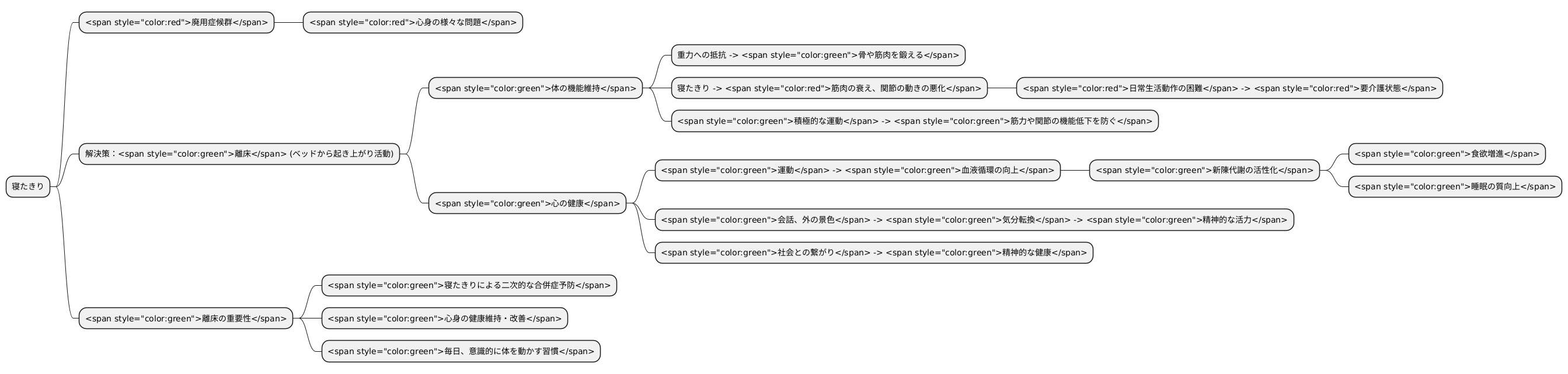

離床の重要性

寝たきりになってしまうと、体を動かす機会が減り、心身ともに様々な問題が生じやすくなります。この状態は「廃用症候群」と呼ばれ、高齢者だけでなく、病気やけがで長期療養が必要な方にも起こり得ます。だからこそ、「離床」、つまりベッドから起き上がり活動することが非常に重要になります。

人は、重力に逆らって体を動かすことで、骨や筋肉を鍛えています。しかし、寝たきりの状態が続くと、筋肉は徐々に衰え、関節の動きも悪くなってしまいます。すると、歩く、立つ、座るといった日常生活の基本動作が困難になり、要介護状態になってしまう可能性が高まります。離床を促し、積極的に体を動かすことで、このような筋力や関節の機能低下を防ぐことができるのです。

また、離床は体の機能維持だけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。体を動かすことで血液の循環が良くなり、新陳代謝も活発になります。すると、食欲の増進や睡眠の質の向上につながります。さらに、人と会話したり、外の景色を眺めたりすることで、気分転換になり、精神的な活力を取り戻すことにもつながります。閉じこもりがちな生活から抜け出し、社会とのつながりを保つことも精神的な健康にとって大切な要素です。

つまり、離床は寝たきりによる二次的な合併症を防ぎ、心身の健康を維持・改善するために不可欠なのです。たとえ短い時間でも、毎日意識的に体を動かす習慣を身につけることが大切です。

離床による生活リズムの改善

私たち人間は、本来、太陽の光とともに活動を始め、夜には休息をとるという、自然のリズムに合わせた暮らしをしています。ところが、病気やけがなどで寝たきりになってしまうと、この大切なリズムが乱れてしまうことが少なくありません。昼夜逆転したり、一日中ぼんやりとしたり、睡眠と覚醒の区別があいまいになってしまうこともあります。

このような状態を改善するために、離床は大変効果的です。寝たきりの状態から解放され、布団やベッドから離れて起き上がり、日中に活動することで、私たちの体は自然と本来のリズムを取り戻そうとします。日中に体を動かし、太陽の光を浴びることで、夜には自然な眠気が訪れ、ぐっすりと眠れるようになります。すると、心身ともにリフレッシュされ、日中の活動もより活発になります。この良い循環が、生活の質の向上へとつながっていきます。

また、離床によって整えられた規則正しい生活リズムは、心身の健康にも良い影響をもたらします。睡眠の質の向上は、体の免疫力を高め、病気への抵抗力を強くします。さらに、精神的な安定をもたらし、意欲の向上や情緒の安定にもつながります。規則正しい生活は、自律神経のバランスも整え、体の機能を正常に保つためにも重要です。毎日同じ時間に起床し、食事をし、活動し、休息をとることで、体内のリズムが整い、心身ともに健康な状態を保ちやすくなります。

このように、離床は単に体を動かすだけでなく、生活リズムを整え、心身の健康を促進する上で、非常に重要な役割を果たします。そして、それはより豊かな生活を送るための第一歩となるのです。

離床の具体的な方法

寝たきり防止のために、起き上がり、活動することを「離床」といいます。その方法は、一人一人の体の状態や体力によって様々です。

まずは起き上がる練習から始めます。ベッドで上体を起こしたり、ベッドの端に腰掛けて足を床につけるだけでも効果があります。この時、めまいがしたり、気分が悪くなったりしないか注意深く見守り、必要であれば支えてあげましょう。

起き上がりに慣れてきたら、立ち上がり、歩行の練習へと進みます。はじめのうちは、つかまり立ちの練習から始め、徐々に歩行器や杖を使って短い距離を歩く練習をしていきます。無理のない範囲で、少しずつ歩く距離や時間を延ばしていくことが大切です。

車椅子を使う場合もあります。ベッドから車椅子への移乗にはコツが必要ですので、介助する人は正しい方法を学ぶとともに、転倒しないよう十分に注意しなければなりません。

離床を促すには、日中の活動内容も重要です。たとえば、趣味を楽しんだり、仲間との交流を通して体を動かす機会を積極的に作ることで、意欲的に離床に取り組めるようになります。

離床は、寝たきりの予防だけでなく、心身の健康維持にも繋がります。周りの人が協力し、安全で効果的な離床を支援することが大切です。

離床を継続するためのポイント

寝たきり防止のために、起き上がって活動することは、健康を保つ上でとても大切です。でも、せっかく始めた活動を続けるのは難しいものです。そこで、長く続けられるための大切な点をいくつかご紹介します。

まず、無理のない目標を立てることです。「毎日長い時間歩かなければ」と意気込むよりも、「最初は5分間だけ歩いてみよう」といったように、小さな目標から始める方が成功しやすいです。目標を達成できたら、次は「10分間歩いてみよう」と、少しずつ時間を延ばしていくと良いでしょう。

次に、周りの人の支えも大切です。家族や介護をしてくれる人に、「今日は少し長く歩けたよ」と報告したり、「もう少し頑張ってみようと思う」と気持ちを伝えたりすることで、励ましてもらえたり、応援してもらえたりします。周りの人の温かい言葉は、続けるための大きな力になります。

さらに、活動による変化を体感することも重要です。「体が軽くなった」「夜ぐっすり眠れるようになった」「食欲が出てきた」など、活動によって得られる良い変化に気づくことで、「もっと頑張ろう」という気持ちにつながります。

活動を記録するのも良い方法です。手帳やカレンダーなどに、歩いた時間や距離などを記録していくと、自分の頑張りが目に見えて分かります。記録を振り返ることで、「こんなに長く続けられた」と自信を持つことができ、モチベーションを維持することにつながります。

「継続は力なり」という言葉の通り、毎日少しずつでも続けることで、大きな効果が得られます。焦らず、自分のペースで続けていきましょう。

| 長く続けるためのポイント | 説明 |

|---|---|

| 無理のない目標を立てる | 「最初は5分間だけ歩いてみよう」のように、小さな目標から始め、達成できたら少しずつ時間を延ばしていく。 |

| 周りの人の支え | 家族や介護者に報告や相談をすることで、励ましや応援をもらう。 |

| 活動による変化を体感する | 「体が軽くなった」「夜ぐっすり眠れるようになった」など、良い変化に気づくことでモチベーションを高める。 |

| 活動を記録する | 手帳やカレンダーに記録することで、頑張りを目に見えるようにし、自信とモチベーションを維持する。 |

| 毎日少しずつでも続ける | 焦らず、自分のペースで続けることで大きな効果が得られる。 |

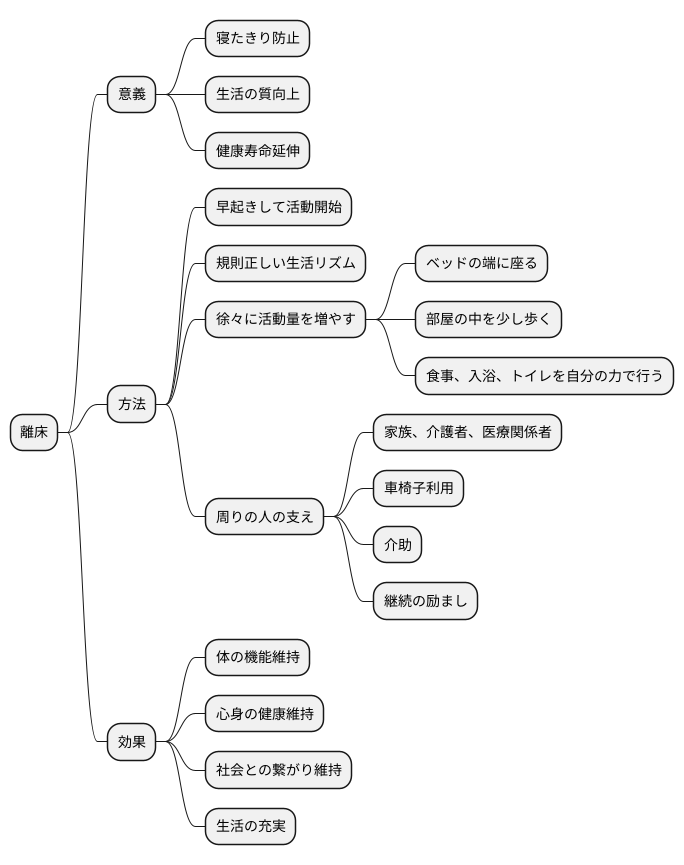

まとめ

寝たきりになるのを防ぎ、生活の質を上げるためには、床から離れて活動することがとても大切です。これは「離床」と呼ばれ、健康寿命を延ばすことにも繋がります。

朝起きたら、なるべく早く布団から出て活動を始めましょう。規則正しい生活リズムを作ることで、体の調子も整い、心も元気になる効果が期待できます。夜もぐっすり眠れるようになり、質の高い睡眠を得られるでしょう。

離床を始める時は、無理のない範囲で、少しずつ体を動かすことが重要です。最初は、ベッドの端に座ったり、少しだけ部屋の中を歩いたりするだけでも十分です。徐々に活動量を増やしていき、最終的には、食事や入浴、トイレなども自分の力で行えるように目指しましょう。

周りの人の支えも大切です。家族や介護者、医療関係者など、周りの人に積極的に相談し、協力を得ながら進めていきましょう。歩くのが難しい場合は、車椅子を利用したり、介助を受けながら歩いたりするのも良いでしょう。継続することが重要なので、周りの人に励ましてもらいながら、諦めずに続けていきましょう。

離床を通して活動量が増えることで、体の機能が維持され、心身ともに健康な状態を保つことができます。また、人と話す機会も増え、社会との繋がりも維持できます。日々の生活が充実し、生き生きとした毎日を送ることができるようになるでしょう。

離床は、ただ寝たきりになるのを防ぐだけでなく、より豊かな生活を送るための第一歩です。積極的に離床に取り組み、健康で充実した日々を過ごしましょう。