健側を活かした介助

介護を学びたい

先生、「健側」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

介護の研究家

いい質問だね。「健側」とは、病気や怪我をしていない方の体のことだよ。例えば、右手が麻痺している人の場合、左手が「健側」になるんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、反対に麻痺している方はなんて言うんですか?

介護の研究家

それは「患側」と言うよ。介護や介助をする時は、この「健側」をうまく使って動けるように手伝うことが大切なんだ。

健側とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に「健側」というものがあります。これは、麻痺や障害のない健康な体のことを指します。特に、体の片側に麻痺がある方に使われることが多く、介助する時は、この健康な側をうまく使って行います。反対に、麻痺や怪我のある側は「患側」と言います。

健側とは

「健側」とは、病気やけがなどの影響を受けていない、健康な側の体のことを指します。例えば、右半身にまひがある人の場合、左半身が健側となります。また、右足にけがをした人の場合、左足が健側です。私たちは普段の生活の中で、両手両足を使って、何気なく様々な動作を行っています。しかし、片方の手にまひがあったり、片方の足にけがをしていると、今までと同じようには体を動かせません。

このような場合、残された機能を最大限に活かすことが大切になり、その重要な役割を担うのが「健側」です。例えば、右手に力が入らなくなった場合、今まで右手で行っていた歯磨きや食事などの動作を左手で行う必要があります。この時、左手(健側)を意識的に使うことで、少しずつ左手の機能を高めていくことができます。また、右足にけがをして歩くのが難しい場合、杖を使って左足(健側)で体重を支えながら歩く練習をすることで、再び歩けるようになる可能性が高まります。

健側を鍛えることは、単に残された機能を補うだけでなく、体のバランスを整える上でも重要です。片側に障害があると、どうしても体のバランスが崩れがちになります。健側を鍛えることで、体のバランスを保ちやすくなり、転倒などの危険を減らすことにも繋がります。

健側を意識的に使う訓練は、専門家の指導の下で行うことが推奨されます。理学療法士や作業療法士などの専門家は、個々の状態に合わせて適切な運動プログラムを作成し、安全かつ効果的にリハビリテーションを進めてくれます。

健側は、日常生活を支える上で非常に大切な役割を担っています。健側を積極的に活用することで、残された機能を最大限に引き出し、より自立した生活を送ることができるようになります。そして、そのことは、心身ともに健康な状態を保つことにも繋がっていくのです。

| 健側とは | 病気やけがなどの影響を受けていない、健康な側の体のこと |

|---|---|

| 重要性 |

|

| 具体例 |

|

| 訓練の推奨 | 専門家(理学療法士、作業療法士など)の指導の下で行う |

健側の重要性

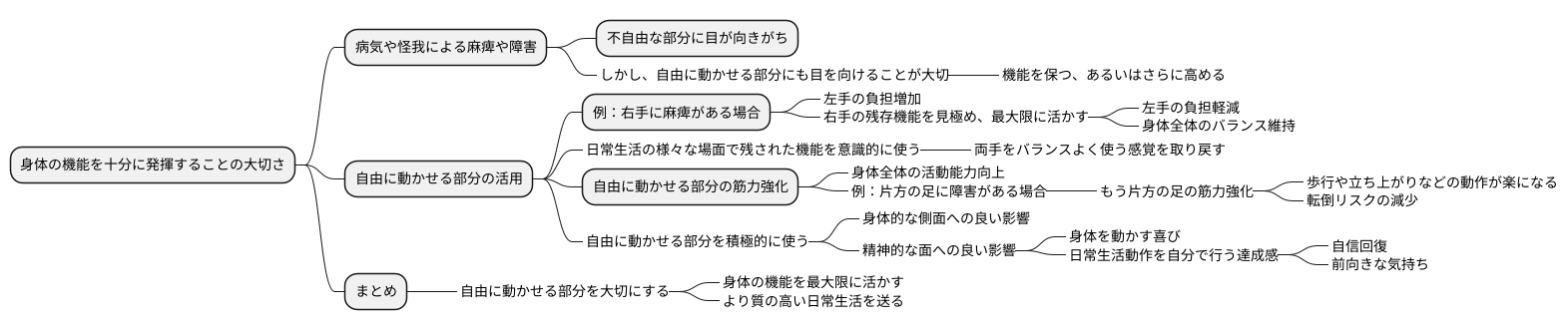

私たちが生活を送る上で、身体の機能を十分に発揮できることはとても大切なことです。もし、病気や怪我によって身体の一部に麻痺や障害が生じた場合、どうしても動きにくい部分や不自由な部分に目が向きがちになります。しかし、不自由な部分だけでなく、自由に動かせる部分にも目を向け、その機能を保つ、あるいはさらに高めることは、日常生活を送る上で非常に大切です。

例えば、右手に麻痺がある場合、どうしても左手だけに負担がかかりがちです。しかし、右手の機能がどれほど残っているかを見極め、その機能を最大限に活かすことは、左手の負担を軽くするだけでなく、身体全体のバランスを保つことにも繋がります。食事をする時、服を着替える時など、日常生活の様々な場面で、残された機能を意識的に使うことで、両手をバランスよく使う感覚を取り戻すことができるかもしれません。

また、自由に動かせる部分の筋力を高めることは、身体全体の活動能力を高めることに繋がります。例えば、片方の足に障害がある場合、もう片方の足の筋力を鍛えることで、歩行や立ち上がりなどの動作が楽になることがあります。しっかりとした足取りで歩くことができれば、転倒のリスクを減らすことにも繋がります。

さらに、自由に動かせる部分を積極的に使うことは、身体的な側面だけでなく、精神的な面にも良い影響を与えます。身体を動かす喜びを感じたり、日常生活動作を自分で行う達成感を味わうことで、自信を取り戻し、前向きな気持ちで生活を送ることができるでしょう。

このように、不自由な部分だけでなく、自由に動かせる部分を大切にすることは、身体の機能を最大限に活かし、より質の高い日常生活を送るために欠かせない視点と言えるでしょう。

介助における健側の活用

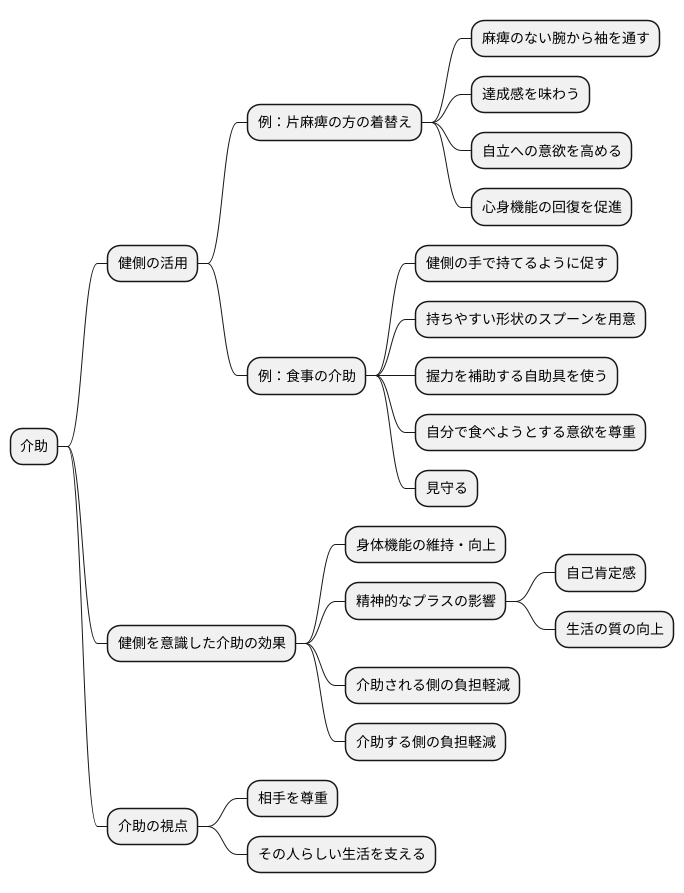

介助とは、単に日常生活の動作を代行することではなく、その人の持っている力を最大限に引き出し、自立を促す支援です。その支援の中で重要なポイントとなるのが、「健側(健康な側)の活用」です。

例えば、脳卒中などで片麻痺のある方の着替えを介助する場合を考えてみましょう。麻痺のある側の腕に無理に服を通そうとするのではなく、まず「麻痺のない方の腕を使って、自分で袖を通してみましょう」と促します。最初はうまくいかないかもしれませんが、介助者が少し手伝うことで、自分で服を着るという達成感を味わうことができます。この小さな成功体験の積み重ねが、自立への意欲を高め、心身機能の回復を促進することにつながります。

食事の介助でも同様です。麻痺のある方の手を無理に動かしてスプーンや箸を持たせるのではなく、健側の手で持てるように促し、食事動作をサポートします。スプーンを持つ力が弱ければ、持ちやすい形状のスプーンを用意したり、握力を補助する自助具を使うなどの工夫も有効です。食べこぼしを心配するあまり、すべて介助者がやってしまうのではなく、自分で食べようとする意欲を尊重し、見守ることが大切です。

健側を意識した介助は、身体機能の維持・向上だけでなく、精神的な面にもプラスの影響を与えます。自分でできるという自信を取り戻すことで、自己肯定感や生活の質の向上につながります。また、介助される側の負担を軽減するだけでなく、介助する側の負担軽減にもつながるという利点もあります。介助は、常に相手を尊重し、その人らしい生活を支えるという視点で行うことが重要です。

健側を活かすための工夫

日常生活を送る上で、体の片側に不自由がある場合、不自由でない側の体の活用は非常に大切です。これを「健側(けんそく)」と言いますが、この健側をどう活かすかで、生活の質は大きく変わります。

まず、着替えについて考えてみましょう。洋服のボタンを留める、ファスナーを上げるといった動作は、普段何気なく行っていますが、片手では難しいものです。そこで、前開きのシャツや、ボタンやファスナーのない服を選ぶ、あるいは着脱しやすい工夫が施された服を選ぶことで、健側の手だけで着替えができるようになります。

次に、身の回りの環境を整えることも重要です。例えば、よく使う物を健側の手の届く範囲に置く、棚の高さや配置を調整するといった工夫をすることで、不自由なく物を取ることができます。また、立ち上がる、歩くといった動作を支えるために、手すりを設置することも効果的です。手すりは、体重を支えるだけでなく、バランスを保つのにも役立ちます。

食事の際にも、健側を意識した工夫が役立ちます。持ちやすい形の食器を選ぶ、滑り止めマットを敷くといった工夫で、食事がしやすくなります。さらに、食事介助が必要な場合でも、健側の手で食べ物を口に運ぶことを促すことで、残存機能の維持に繋がります。

入浴は、日常生活の中で特に介助が必要となる場面ですが、健側を活用することで、自立した入浴に近づくことができます。例えば、浴槽の出入りを補助する手すりや、滑り止めマットを設置することで、安全に入浴できます。また、体を洗う際にも、長い柄のスポンジやタオルを使うことで、健側の手で全身を洗うことができます。

これらの工夫は、専門家の助言を受けることで、より効果的なものになります。理学療法士や作業療法士といった専門家は、個々の状態に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。日常生活の中で、小さな工夫を積み重ねることで、大きな変化に繋がります。健側を最大限に活用し、より快適で自立した生活を目指しましょう。

| 場面 | 健側の活用方法 | 具体的な工夫 |

|---|---|---|

| 着替え | 健側の手だけで着替えを行う | 前開きのシャツ、ボタン/ファスナーのない服、着脱しやすい服を選ぶ |

| 身の回りの環境 | 健側の手の届く範囲に物を置く、立ち上がりや歩行を補助 | よく使う物を手の届く範囲に置く、棚の高さ/配置を調整、手すりの設置 |

| 食事 | 健側の手で食事を行う、残存機能の維持 | 持ちやすい食器を選ぶ、滑り止めマットを敷く、健側の手で食べ物を口に運ぶことを促す |

| 入浴 | 健側を活用して自立した入浴に近づく | 手すりや滑り止めマットの設置、長い柄のスポンジ/タオルを使う |

| その他 | 専門家の助言 | 理学療法士や作業療法士に相談 |

患側とのバランス

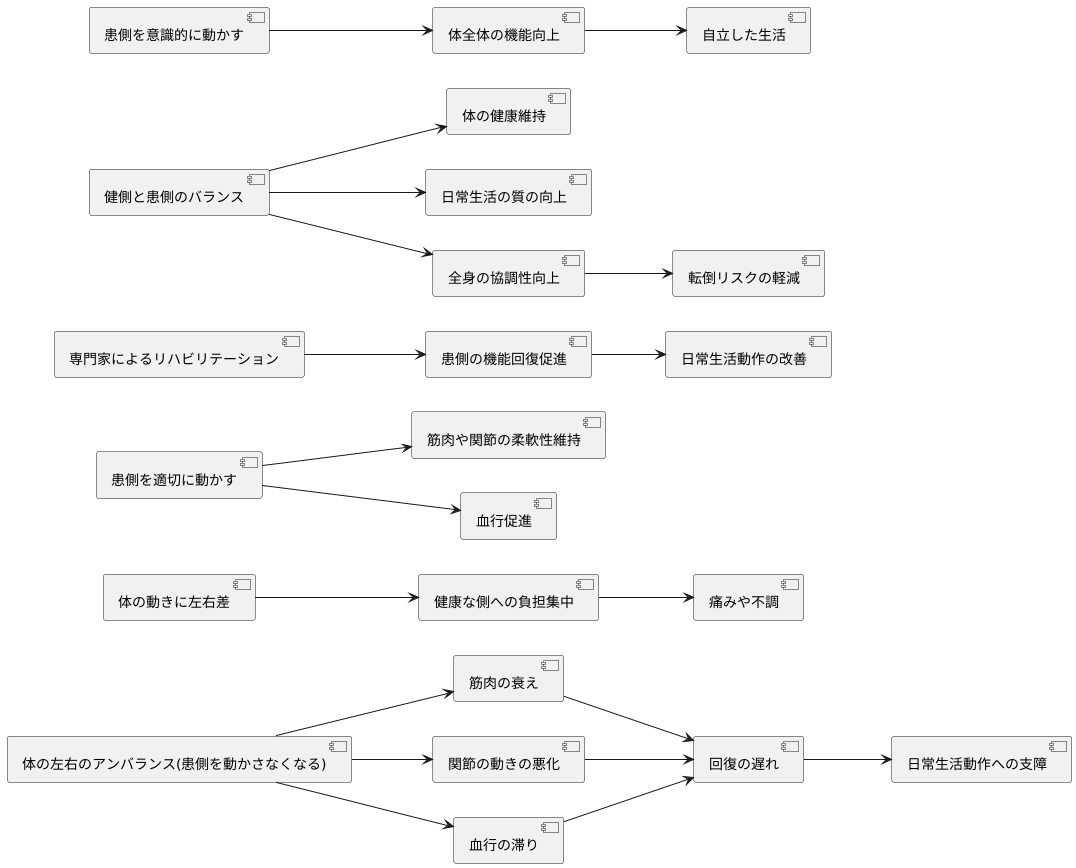

日常生活を送る上で、体の動きに左右差があると、健康な側に負担が集中し、思わぬ痛みや不調につながることがあります。たとえば、片方の足に痛みがあると、無意識のうちに健康な足をかばって歩くようになります。はじめは小さな変化でも、長期間続くと健康な足首や膝、腰などに負担がかかり、新たな痛みを引き起こす原因となるのです。

このような体の左右のアンバランスは、痛みのある側、つまり患側を動かさなくなることで悪化します。患部をかばうあまり、動かすことへの恐怖心や不安感が生まれてしまい、さらに動かさなくなるという悪循環に陥ってしまうのです。患側を動かさないと、筋肉は衰え、関節の動きも悪くなり、血行も滞ってしまいます。結果として、回復が遅れ、日常生活動作にも支障をきたすことになりかねません。

健康な側、つまり健側をかばうだけでなく、患側も適切に動かすことが大切です。患側の状態を定期的に確認し、痛みや違和感のない範囲で少しずつ動かすようにしましょう。無理のない範囲でストレッチや軽い運動を行うことで、筋肉や関節の柔軟性を維持し、血行を促進することができます。また、専門家によるリハビリテーションを受けることも効果的です。理学療法士などの指導のもと、個々の状態に合わせた適切な運動プログラムを実施することで、患側の機能回復を促進し、日常生活動作の改善を図ることができます。

健側と患側のバランスを保つことは、体の健康維持だけでなく、日常生活の質の向上にもつながります。左右均等に体を動かすことで、全身の協調性が高まり、転倒などのリスクを減らすことにもつながります。患側を意識的に動かすことは、体全体の機能向上を促し、より自立した生活を送るための第一歩となるのです。

まとめ

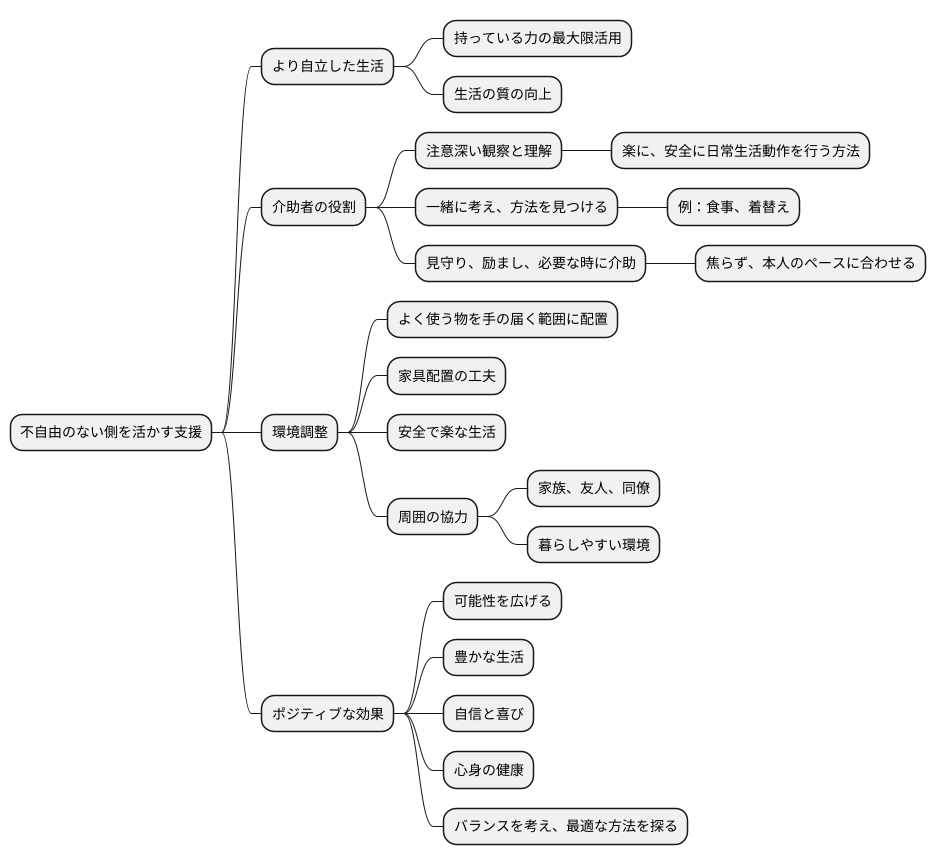

日常生活を送る上で、体の動きに不自由がある方の生活の質を高めるには、不自由のない側を活かすことがとても大切です。これは、その方が持っている力を最大限に引き出し、より自立した生活を送るための第一歩となります。

不自由のない側を活かす支援をする上で、介助をする人は、その方の不自由のない側をどのように使えば、楽に、かつ安全に日常生活動作が行えるかを注意深く観察し、理解する必要があります。例えば、食事をする際に、不自由のない手で箸やスプーンを持って食べられるように練習をしたり、服を着替える時に、不自由のない腕から袖を通すように促したりするなど、その方に合った方法を一緒に考え、見つけていくことが重要です。

介助をする人は、ただ手を貸すのではなく、その方が自分でできることを最大限に行えるよう、見守り、励まし、必要な時にだけ手を差し伸べるように心がけるべきです。焦らず、その方のペースに合わせて、少しずつ自立を促していくことが大切です。

また、不自由のない側を活かすためには、周囲の環境を整えることも重要です。例えば、よく使う物を不自由のない手の届く範囲に置いたり、家具の配置を工夫したりすることで、その方がより安全に、そして楽に生活できるようになります。家族や友人、同僚など、周囲の人々が協力して、暮らしやすい環境を作ることで、その方の自立を支え、生活の質の向上に繋げることができます。

不自由のない側を意識することは、その方が持っている可能性を広げ、より豊かな生活を送るための大きな支えとなります。不自由な部分にばかり目を向けるのではなく、できることに目を向け、それを活かすことで、自信や喜びに繋がり、心も体もより健康な状態を保つことに繋がります。不自由のない側と不自由な側のバランスを考えながら、その方にとって最適な方法を探し続け、共に歩んでいくことが大切です。