ヤングケアラー:子どもたちの見えない負担

介護を学びたい

先生、「ヤングケアラー」って最近よく聞くんですけど、何のことですか?

介護の研究家

いい質問だね。「ヤングケアラー」とは、18歳未満の子どもが、家族の世話や介護を日常的に行っている状態を指す言葉だよ。例えば、病気の親の代わりに家事や弟妹の世話をしたり、高齢のおじいちゃんやおばあちゃんの介護をしたりすることだね。

介護を学びたい

なるほど。でも、子どもが家族の世話を手伝うのは、昔からあったことですよね?どうして最近、問題になっているんですか?

介護の研究家

そう、昔もあったけど、今はその負担が大きくなっている場合が多いんだ。勉強や友達との時間、部活動など、本来子どもが経験すべき活動の時間が取れなくなったり、精神的な負担が大きくなってしまったりするケースが増えているんだよ。また、子ども自身が問題だと気づいていなかったり、誰にも相談できなかったりするケースも多いので、社会問題として注目されているんだ。

ヤングケアラーとは。

『若い世話人』という言葉について説明します。この言葉はイギリスで生まれたもので、18歳未満の子どもが、家族の身の回りの世話や介護を日常的に行っていることを指します。本来であれば、学校で勉強したり、友達と遊んだり、部活動に打ち込んだりする時間があるはずですが、それが十分にできないという問題を抱えています。また、子ども自身は問題と感じていない場合も多く、行政や福祉サービスの支援を受けられなかったり、誰にも相談できなかったりする現状があります。そして、このような若い世話人は年々増え続けており、これから大きな社会問題の一つになると考えられます。

ヤングケアラーとは

「ヤングケアラー」という言葉をご存知でしょうか。これは、18歳未満の子どもが、家族の世話や介護を日常的に担っている状態を指します。この言葉はイギリスで生まれ、近年、日本でもその存在が注目を集めるようになってきました。

ヤングケアラーとなっている子どもたちは、様々な事情を抱える家族のために、大人のような責任を負い、負担を抱えています。世話や介護が必要な家族は、親や兄弟姉妹、祖父母など様々です。病気や怪我、障害、精神的な問題、あるいは依存症など、家族が抱える問題は多岐にわたります。

子どもたちが担っている役割も、食事の準備や後片付け、入浴やトイレの介助、着替えの手伝い、通院の付き添い、薬の管理、家事全般など、多岐にわたります。幼い兄弟姉妹の世話や、精神的に不安定な家族への感情面の支えを求められる場合もあります。こうした状況は、子どもたちの心身の発達に大きな影響を及ぼす可能性があります。

学校での勉強に集中できない、友達と遊ぶ時間がない、自分の将来を考える余裕がないなど、子ども時代を子どもらしく過ごすことが難しくなっている場合も少なくありません。また、過剰な責任感や不安、孤独感を抱え、精神的に追い詰められてしまう子どももいます。

このようなヤングケアラーの現状を、私たちはしっかりと認識する必要があります。子どもたちが過度な負担を強いられることなく、健やかに成長できるよう、社会全体で支える仕組みづくりが求められています。

| ヤングケアラーとは | 家族の状況 | 担う役割 | 子どもへの影響 |

|---|---|---|---|

| 18歳未満の子どもが家族の世話や介護を日常的に担っている状態 | 病気、怪我、障害、精神的な問題、依存症など | 食事の準備・後片付け、入浴・トイレの介助、着替えの手伝い、通院の付き添い、薬の管理、家事全般、幼い兄弟姉妹の世話、精神的に不安定な家族への感情面の支えなど | 学業への影響、社会生活への影響、精神的な負担(過剰な責任感、不安、孤独感など)、健やかな成長への影響 |

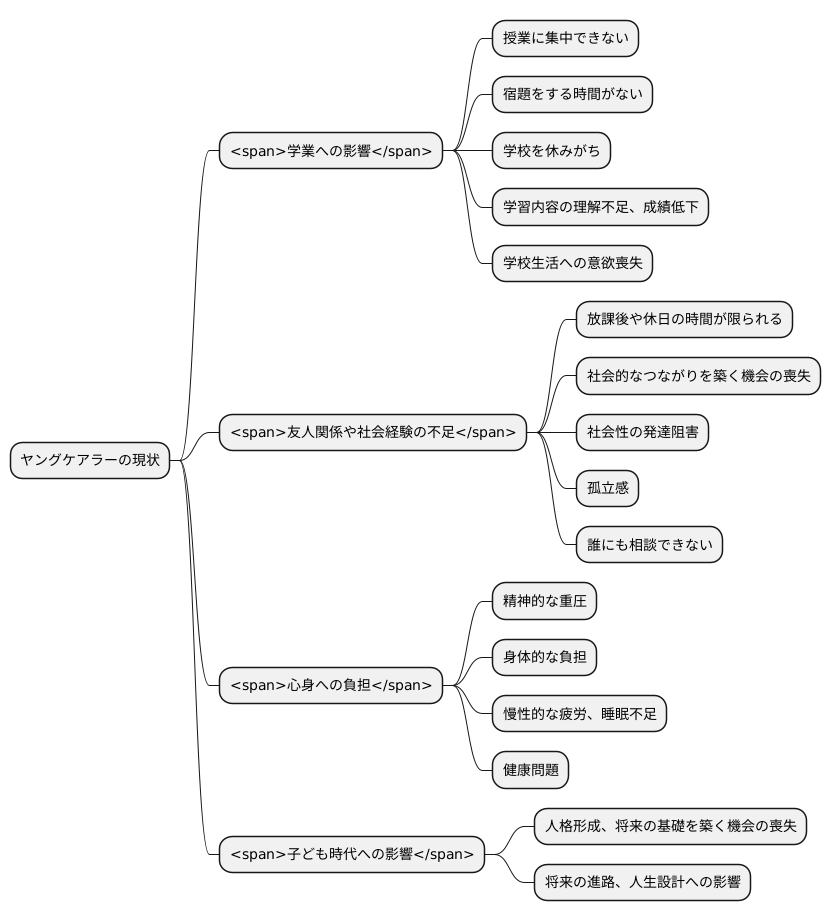

子どもたちの現状

幼い子どもたちが家族の介護を担うヤングケアラーという現状は、子どもたちの健やかな成長を阻む深刻な問題です。

まず、学業への影響は大きく、授業中に家族のことが気になって集中できなかったり、介護のために宿題をする時間を見つけられなかったり、学校を休みがちになってしまうこともあります。

その結果、学習内容の理解が遅れ、成績が下がってしまうだけでなく、授業についていくこと自体が困難になり、学校生活への意欲を失ってしまう子どももいます。

また、友人関係や社会経験の不足も深刻です。

放課後や休日に友人と遊んだり、部活動に打ち込んだりする時間は限られ、社会的なつながりを築く機会が失われています。

このような状況は、子どもたちの社会性を育む機会を奪い、孤立感を深める原因となります。

誰にも相談できず、一人で悩みを抱え込んでしまう子どもも少なくありません。

さらに、心身への負担も無視できません。

子どもたちは、幼いながらに家族の介護という大きな責任を背負い、精神的な重圧を感じています。

また、身体的な負担も大きく、慢性的な疲労や睡眠不足に悩まされている子どももいます。

心身のバランスを崩し、健康を損なってしまう危険性も懸念されます。

子ども時代は、人格形成や将来の基礎を築く上で非常に大切な時期です。

ヤングケアラーとして過ごす子どもたちは、自分自身の成長や発達に欠かせない経験を積む機会を奪われ、将来の進路や人生設計にも大きな影響を受ける可能性があります。

子どもたちが安心して学び、遊び、成長できる環境を整備することが、社会全体の責任です。

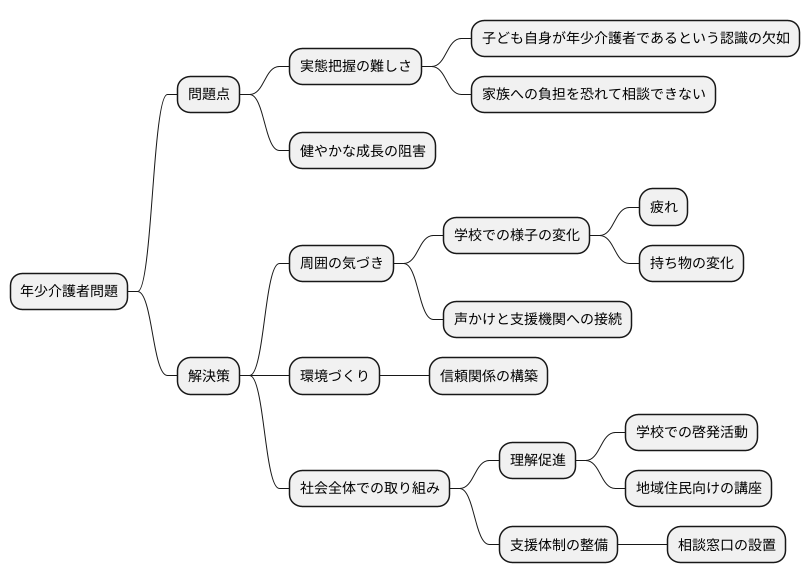

気づきにくい課題

年少介護者と呼ばれる問題の深刻さは、その実態が分かりづらいという点にあります。世話や介護を担う子どもたちは、家族の世話をすることが当然のことだと捉えており、自分が年少介護者であるという認識がない場合が多いのです。また、家族に負担をかけたくないという思いから、誰にも相談できずに、一人で問題を抱え込んでしまう傾向も見られます。

このような状況を改善するためには、周囲の大人が子どもたちの様子に気を配り、変化に気づくことが重要です。例えば、学校での様子がいつもと違う、疲れているように見える、持ち物に変化があるなど、些細な変化にも注意を払う必要があります。そして、異変に気づいた場合は、ためらわずに声をかけて、適切な支援機関につなげることが大切です。子どもたちが安心して相談できる環境を作るためには、信頼関係の構築が不可欠です。

年少介護者問題は、子どもたちの健やかな成長を阻害する深刻な問題です。しかし、周囲の理解と支援があれば、子どもたちは一人で抱え込まずに、必要な助けを得ることができます。そのためには、学校や地域社会全体で、年少介護者に関する理解を深め、支援の輪を広げていくことが重要です。具体的には、学校での啓発活動や、地域住民向けの講座などを開催し、問題の周知徹底を図る必要があります。また、相談窓口の設置や、支援体制の整備も必要不可欠です。子どもたちが安心して成長できる社会を作るために、私たち一人ひとりができることから始めていきましょう。

社会全体の取り組み

若者が家族の介護を担うヤングケアラー問題は、社会全体で解決に取り組むべき重要な課題です。行政、学校、地域社会、そして私たち一人ひとりがそれぞれの役割を認識し、連携を強めることで、ヤングケアラーが安心して暮らせる環境を築く必要があるでしょう。

まず、行政はヤングケアラーの実態をより詳しく把握するために、継続的な調査を実施する必要があります。その上で、相談を受け付けられる窓口を増設し、電話や手紙、面会など、様々な方法で相談しやすい体制を整えるべきです。経済的な支援や介護サービスの情報提供だけでなく、介護技術の指導なども行うことで、ヤングケアラーの負担を軽減することが重要です。また、支援が必要な家族へのサービスを充実させることで、ヤングケアラーが介護に費やす時間を減らし、自分自身の生活や学習に集中できるよう支援していく必要があります。

学校においては、教師や相談員が子どもたちの家庭環境に気を配り、日々の様子をよく観察することで、ヤングケアラーの早期発見に努める必要があります。ヤングケアラーである子どもたちは、疲れやストレスを抱えている場合が多く、学業に集中できない、欠席がちになるなどの兆候が見られることがあります。そのため、学校は子どもたちの変化に気づき、適切な支援につなげる役割を担う必要があります。必要に応じて、学習支援や心のケアを提供するだけでなく、行政や地域の関係機関と連携し、必要な支援を速やかに提供する体制を構築していくことが重要です。

地域社会では、子ども食堂や学習支援の場など、子どもたちが気軽に集える場所を提供することで、ヤングケアラーが孤立しないよう見守っていく必要があります。また、地域住民がヤングケアラーの存在を理解し、困っている子どもに気づいたら声をかけ、地域で支える温かい雰囲気を作ることが大切です。民生委員や児童委員、地域包括支援センターなど、地域にある様々な資源を活用し、ヤングケアラーが安心して暮らせるよう、地域ぐるみで支える体制を築くことが求められます。

ヤングケアラー問題は、一部の人たちだけで解決できる問題ではありません。私たち一人ひとりが問題の深刻さを理解し、周りの子どもたちに目を向け、できる範囲で支援していくことが重要です。ヤングケアラーが安心して学び、将来に希望を持てる社会を築くために、私たち全員が積極的に関わり、共に考えていく必要があるでしょう。

| 主体 | 役割 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 行政 | ヤングケアラーの支援 |

|

| 学校 | ヤングケアラーの早期発見と支援 |

|

| 地域社会 | ヤングケアラーの孤立防止と支援 |

|

| 個人 | 問題の理解と周りの子どもへの支援 |

|

将来への展望

世話をする人とされる人、どちらも笑顔でいられる社会を目指して、家族を支える子どもたち「ヤングケアラー」問題について考えていきましょう。近年、この問題は深刻さを増しており、社会全体で目を向け、向き合っていく必要があります。

ヤングケアラーの増加は、様々な要因が複雑に絡み合って起こっています。高齢化の進展、障がいを持つ人の増加、核家族化やひとり親家庭の増加、地域社会のつながりの希薄化といった背景が、子どもたちに家族の世話や介護という大きな負担を強いる一因となっています。子どもたちは、幼い頃から家事や兄弟の世話、親の介護などを担い、自分自身のために使える時間が少なく、学業や友人関係に支障をきたすケースも少なくありません。

子どもたちが、家族の支えとなる役割を担うことは尊いことです。しかし、その負担が大きすぎると、子どもたちの成長や将来に影を落とす可能性があります。心身の健康を損なったり、教育の機会を奪われたり、社会とのつながりを失ってしまうかもしれません。子どもたちが、家族を支えながらも、自分らしい子ども時代を送り、夢や希望を持って未来を描けるように、社会全体で支えていく仕組みが必要です。

そのためには、まずヤングケアラー問題を早期に発見することが重要です。学校や地域社会など、子どもたちに関わるすべての大人が、ヤングケアラーのサインを見逃さないように、意識を高め、適切な支援につなげる必要があります。子どもたちが安心して相談できる窓口を設け、専門の相談員を配置することも大切です。また、家族への支援も欠かせません。介護サービスや家事支援など、家族の負担を軽減することで、子どもたちの負担も軽減されます。

ヤングケアラー問題は、子どもたちの未来を守るだけでなく、社会全体の健全な発展にもつながる重要な課題です。私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、共に考え、行動していくことが、子どもたちの明るい未来を築く第一歩となるでしょう。子どもたちが、自分らしく生き生きと輝ける社会を、共に創っていきましょう。

| 問題 | 原因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| ヤングケアラーの増加 | 高齢化の進展 障害を持つ人の増加 核家族化やひとり親家庭の増加 地域社会のつながりの希薄化 |

子ども自身の時間不足 学業や友人関係への支障 心身の健康を損なう 教育機会の喪失 社会とのつながりの喪失 |

ヤングケアラーの早期発見 支援窓口の設置と専門相談員の配置 家族への介護・家事支援 |

周りの大人の役割

子どもたちが家族の介護や世話を担うヤングケアラー問題は、社会全体で解決に取り組むべき深刻な課題です。この問題の解決には、周りの大人の積極的な関与が何よりも重要です。子どもたちが助けを求めるサインを見逃さず、適切な支援へと繋げるためには、周囲の大人がヤングケアラーに関する正しい知識を身につけ、子どもたちの変化に気づける感性を磨く必要があります。

まず、学校は子どもたちが多くの時間を過ごす大切な場所です。教師やスクールカウンセラーは、子どもたちの様子を日頃から注意深く観察し、些細な変化も見逃さないようにしなければなりません。家庭訪問や個人面談などを積極的に行い、家庭環境を理解する努力も欠かせません。気になる様子が見られた場合には、ためらわずに学校全体で連携し、教育委員会や福祉機関と協力して、必要な支援を検討する必要があります。

地域社会の役割も重要です。民生委員や児童委員、そして近隣住民は、地域で暮らす子どもたちを見守り、気軽に声を掛けるなど、温かい目で見守る存在となることが大切です。子どもたちが一人で抱え込んでいる悩みや負担に気づき、相談しやすい雰囲気を作ることが重要です。また、地域で子ども食堂や学習支援などの活動に参加することで、子どもたちと接する機会を増やし、孤立を防ぐことにも繋がります。

行政は、ヤングケアラーを支援するための相談窓口の設置や啓発活動を積極的に行う必要があります。相談窓口では、子どもたちだけでなく、家族からの相談にも対応し、必要な情報提供や支援策を案内することが重要です。また、ヤングケアラーに関する研修や講座などを開催し、地域住民や関係機関の職員の理解を深めることも必要です。

子どもたちが安心して学び、成長できる環境を作るためには、周りの大人の理解と協力が不可欠です。子どもたちのSOSを聞き逃さず、社会全体で支える体制を築くことが、ヤングケアラー問題の解決への第一歩となります。

| 主体 | 具体的な行動 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 周りの大人 | 積極的な関与、助けを求めるサインを見逃さない、適切な支援へ繋げる | 子どもたちが安心して学び、成長できる環境を作る |

| 学校(教師、スクールカウンセラー) | 子どもたちの様子を観察、家庭訪問や個人面談、関係機関と連携 | 家庭環境の理解、必要な支援の検討 |

| 地域社会(民生委員、児童委員、近隣住民) | 子どもたちを見守り、気軽に声をかける、相談しやすい雰囲気を作る、子ども食堂や学習支援活動への参加 | 子どもたちの悩みや負担に気づく、孤立を防ぐ |

| 行政 | 相談窓口の設置、啓発活動、研修や講座の開催 | 情報提供や支援策の案内、地域住民や関係機関職員の理解を深める |