福祉:誰もが安心して暮らせる社会を目指して

介護を学びたい

先生、「福祉」って言葉がよくわからないんです。介護や介助とどう違うんですか?

介護の研究家

いい質問だね。簡単に言うと、介護や介助は具体的なサービスだけど、福祉はもっと広い概念なんだ。みんなが健康で文化的な生活を送れるように支えるための考え方、仕組み全体を「福祉」って言うんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、介護や介助は福祉の一部ってことですか?

介護の研究家

その通り!福祉っていう大きな枠の中に、介護や介助、それに生活保護や保健医療など、色々なサービスや制度が含まれているんだ。人々がより良く暮らせるように、様々な方法で支えていくのが福祉の目的だよ。

福祉とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連する「福祉」という言葉について説明します。「福祉」とは、広くは幸せや暮らしの豊かさを表す言葉です。「社会福祉」と同じ意味で使われることもあれば、社会福祉や公衆衛生、社会保障といったものを全て含めた意味で使われることもあり、はっきりとした定義は決まっていません。しかし、社会福祉の目指すものとして、健康で文化的な最低限の生活を積極的に実現していくという意味合いで、今の社会では使われています。

福祉の概念

福祉とは、すべての人が人間らしく、心豊かに暮らせる状態、そしてそのような社会を実現するために行われる様々な取り組みのことを指します。幸福や福利といった言葉と近い意味を持ち、より良い暮らしの実現を目指しています。

福祉が必要となる場面は様々です。例えば、病気や事故、失業などによって生活に困窮している人に対しては、生活保護や住宅扶助といった経済的な支援が行われます。また、高齢や障害によって日常生活に支障がある人に対しては、訪問介護やデイサービスといった介護サービスを通して、必要な支援が提供されます。さらに、子育て中の家庭を支える保育サービスや、地域社会で孤立しがちな人々を支援する地域活動なども、福祉の重要な役割です。

福祉の提供の仕方は、単にお金やサービスを提供するだけにとどまりません。人々の尊厳を守り、尊重することが何よりも大切です。そのため、福祉サービスを利用する人々が、自らの意思に基づいて必要なサービスを選択できるよう、丁寧な説明や相談が不可欠です。また、社会参加を促進することで、人々が孤立することなく、地域社会の一員として活躍できるよう支援することも重要です。

福祉は、社会全体の支え合いによって成り立っています。税金や社会保険料といった形で、皆が少しずつ負担を出し合うことで、困っている人を支える仕組みが作られています。そして、福祉は、より良い社会を築くための基盤であり、誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、欠かせない要素です。豊かな社会とは、経済的な豊かさだけでなく、すべての人が人として尊重され、安心して暮らせる社会のことです。福祉は、その実現に向けて、重要な役割を担っています。

| 福祉の目的 | すべての人が人間らしく、心豊かに暮らせる状態の実現 |

|---|---|

| 福祉が必要な場面 |

|

| 福祉の提供方法 |

|

| 福祉の支え | 社会全体の支え合い(税金、社会保険料) |

| 福祉の役割 |

|

福祉の歴史

人々が支え合って生きていくことは、古くから自然に行われてきたことです。困っている人に手を差し伸べる行為や、地域で助け合う精神は、遠い昔から世界各地で見られました。記録に残っているものとしては、古代エジプトや古代ギリシャ、古代ローマなどでも、貧しい人や病人に対する支援が行われていたことが知られています。宗教的な教えに基づく慈善活動も、古くから福祉の役割を担っていました。

近代的な福祉制度の始まりは、19世紀後半のドイツと言われています。急速な工業化による貧困や労働問題の深刻化を受けて、ビスマルク首相のもとで社会保険制度が導入されました。これは、病気やけが、老齢などによる生活の困窮から国民を守るための画期的な仕組みでした。その後、この制度はヨーロッパ諸国をはじめ世界各国に広がり、福祉国家の理念が形成されていきました。

日本では、第二次世界大戦後、憲法で生存権が保障され、国民生活の安定と向上を図るために社会福祉制度の整備が進められました。1946年には生活保護法が制定され、最低限度の生活を保障する仕組みが作られました。高度経済成長期には、経済発展とともに社会保障制度も充実し、医療保険や年金制度などが整備されました。福祉の対象も、高齢者、障害者、児童、低所得者などへと広がり、様々な生活の場面で福祉サービスが提供されるようになりました。

福祉の理念も時代とともに変化してきました。かつては、困窮者を保護するという視点が中心でしたが、現代社会においては、人々の自立と社会参加を支援する視点が重視されています。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域福祉の推進や、社会福祉の専門職の育成などが重要な課題となっています。福祉サービスを受ける側も、単に支援を受けるだけでなく、自らの権利として積極的にサービスを利用し、地域社会に参画していくことが求められています。

| 時代 | 福祉のあり方 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 古代 | 困っている人への自然な支援、地域での助け合い | 古代エジプト、古代ギリシャ、古代ローマなどでの貧しい人や病人への支援、宗教的な慈善活動 |

| 近代(19世紀後半〜) | 近代的な福祉制度の始まり | ドイツのビスマルク首相による社会保険制度導入、ヨーロッパ諸国への普及、福祉国家理念の形成 |

| 現代(第二次世界大戦後〜) | 憲法による生存権保障、社会福祉制度整備、自立と社会参加支援 | 1946年生活保護法制定、高度経済成長期の社会保障制度充実、高齢者・障害者・児童・低所得者などへの福祉サービス提供、地域福祉推進、専門職育成 |

福祉の役割

福祉の役割は、人々が安心して暮らせる、より良い社会を築くことです。これは、困っている人々を助けるだけでなく、社会全体が幸せになるように支えることを意味します。すべての人が、自分らしく、大切にされる社会を目指しています。

例えば、高齢者の生活を支える介護サービスを考えてみましょう。介護サービスを受けることで、高齢者の方々は、住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けることができます。これは高齢者の方々の生活の質を高めるだけでなく、介護をする家族の負担を軽くし、仕事や社会活動への参加を促すことにもつながります。結果として、これは地域社会の活性化や経済の成長にも貢献します。

また、子育て支援も福祉の重要な役割の一つです。子育て支援は、子どもたちが健やかに育つための環境を整えるとともに、子育て中の家庭の経済的な負担を軽くします。安心して子どもを産み育てられる環境を作ることは、少子化対策として非常に重要です。さらに、質の高い幼児教育や保育サービスの提供は、子どもたちの成長を促し、将来の社会を担う人材育成につながります。

障害のある人々への支援も、福祉の大切な役割です。障害のある人々が社会参加できるよう、様々な支援が行われています。例えば、働く場の提供や、移動を助けるための設備の整備などは、障害のある人々が自立した生活を送るために不可欠です。また、地域社会での交流を促進することで、障害のある人々も地域の一員として活躍できる環境づくりを進めています。

このように、福祉は、様々な問題を抱える人々を支え、すべての人が生きがいを感じ、尊重される社会を作るための重要な役割を担っています。そして、福祉は、社会全体の well-being(幸福)を高め、持続可能な社会を実現するための、なくてはならないものです。

| 福祉の対象 | 支援内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 介護サービス |

|

| 子育て家庭 | 子育て支援 |

|

| 障害者 |

|

|

福祉の課題

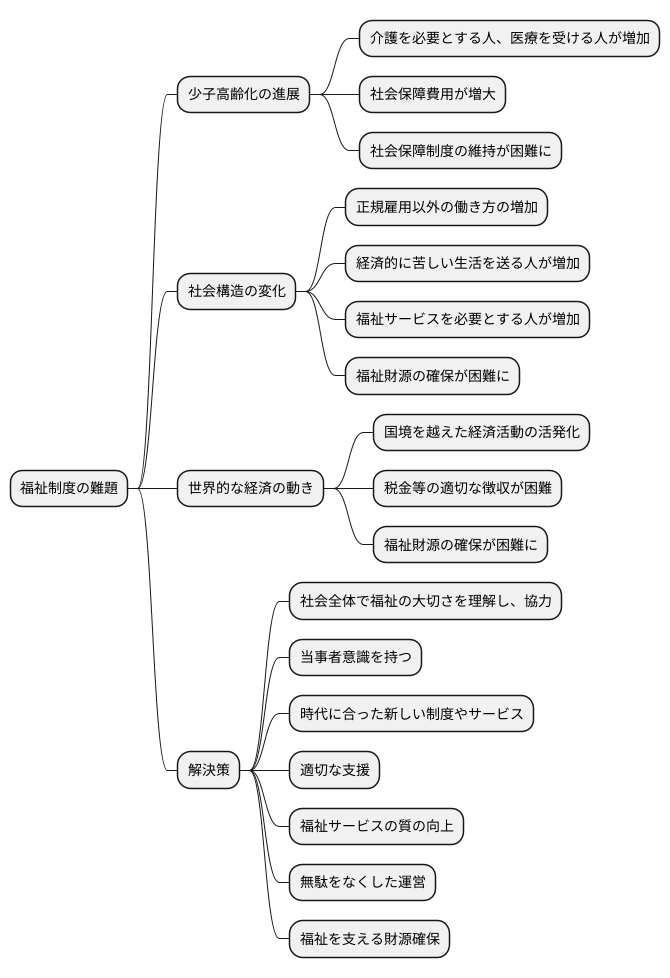

社会の支えとなる福祉制度ですが、現在、様々な難題に直面しています。まず、少子高齢化の進展は大きな問題です。子どもが少なくお年寄りが増えることで、介護を必要とする人や医療を受ける人が増加し、社会保障にかかる費用が増大しています。このままでは、社会保障制度を維持していくことが難しくなるでしょう。

さらに、社会構造の変化も福祉の課題を複雑にしています。正規雇用ではない働き方が増え、経済的に苦しい生活を送る人が増えています。こうした状況は、福祉サービスを必要とする人を増やす一方、福祉のために使えるお金を集めることを難しくしています。困っている人を助けるための制度なのに、その制度自体が苦しくなっているという矛盾を抱えているのです。

また、世界的な経済の動きも影響を与えています。国境を越えた経済活動が活発になる中で、税金などが適切に集められず、福祉の財源確保が難しくなっています。

これらの課題を解決するためには、社会全体で福祉の大切さを理解し、協力していくことが不可欠です。制度を利用する人だけでなく、すべての人が当事者意識を持つことが重要です。同時に、時代に合った新しい制度やサービスを作り、より多くの人に適切な支援を届けられるように工夫する必要があります。福祉サービスの質を高め、無駄をなくした運営を行い、将来にわたって福祉を支えるためのお金を集める方法を考えなければなりません。福祉は、私たちが安心して暮らせる社会を作るための土台です。未来に向けて、より良い福祉制度を作っていくために、共に知恵を出し合い、努力していくことが大切です。

福祉の未来

これからの福祉は、これまでの制度やサービスだけに頼るのではなく、地域全体で支え合う仕組みを作ることが大切です。具体的には、地域に住む人々、企業、NPO法人、行政などが協力し、それぞれの役割を果たすことで、より一人ひとりの状況に合わせた、そして長く続けられる福祉サービスを提供できるようになります。

地域の人々が福祉に参加する方法は様々です。例えば、近所のお年寄りの様子を見守ったり、買い物や通院の付き添いをしたり、地域の行事や活動に高齢者を誘ったりするだけでも、大きな力になります。

企業も福祉に貢献できる役割があります。例えば、高齢者向けの商品やサービスを開発したり、高齢者が働きやすい職場環境を整備したりすることで、高齢者の生活を支えることができます。また、地域貢献活動の一環として、社員がボランティア活動に参加することもできます。

NPO法人は、専門的な知識や技術を生かして、様々な福祉サービスを提供しています。行政は、福祉サービスを提供するための財源を確保したり、制度を整備したりする役割を担っています。

コンピューターや情報通信技術を活用すれば、福祉サービスを効率化し、質を高めることも期待できます。例えば、介護記録を電子化することで、事務作業の負担を軽減し、より多くの時間を利用者の方との交流に充てることができます。また、遠隔医療や見守りシステムを導入することで、一人暮らしの高齢者の安全を見守ることもできます。

高齢化が進むにつれて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域包括ケアシステムの構築など、地域で共に生きる社会を作るための取り組みがますます重要になっています。地域包括ケアシステムとは、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制のことです。このシステムによって、高齢者が住み慣れた地域で、必要なサービスを受けながら、安心して暮らすことができるようになります。

福祉の未来は、社会全体が参加し、協力することで築かれるものです。私たち一人ひとりが福祉に関心を持ち、できることから取り組むことで、より良い社会を築いていくことができるでしょう。

| 主体 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 地域住民 | 地域福祉への参加 | 見守り、買い物・通院の付き添い、地域行事・活動への誘い |

| 企業 | 福祉への貢献 | 高齢者向け商品・サービス開発、高齢者向け職場環境整備、社員ボランティア |

| NPO法人 | 専門的福祉サービス提供 | (本文に具体例なし) |

| 行政 | 財源確保、制度整備 | (本文に具体例なし) |

| IT技術 | 福祉サービスの効率化、質の向上 | 介護記録の電子化、遠隔医療、見守りシステム |