関係性を可視化する:介護におけるマッピング

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?それと、利用者を中心に家族や社会との関係を図で表した『マッピング』についても教えてください。

介護の研究家

いい質問ですね。「介護」は、食事や入浴など日常生活を送る上で必要なことを、長期的に支援することです。一方「介助」は、階段の上り下りなど、その時々に必要な手助けをすることです。つまり「介護」の中に「介助」が含まれると考えていいでしょう。マッピングは、利用者を支える様々な人やサービスを図にして、関係性を整理したものですね。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方がより広い意味を持つということですね。マッピングを作ることで、どんな良いことがあるのでしょうか?

介護の研究家

そうですね。マッピングを作ることで、誰がどのような支援をしているのかが分かりやすくなり、支援の重複や不足などを発見しやすくなります。また、利用者自身も周りの人とどのように繋がっているのかを理解することで、安心感を得られるという利点もあります。

マッピングとは。

利用者の方を中心として、ご家族や社会との関わりを図に表した『介護』と『介助』の言葉遣いについて

はじめに

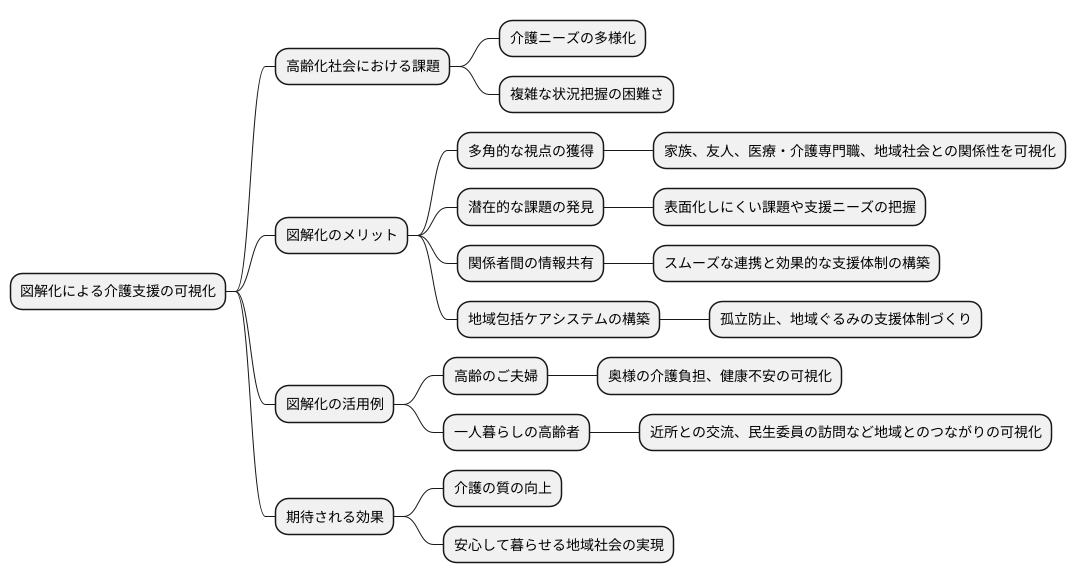

高齢化が進むにつれ、介護を取り巻く状況はますます複雑になっています。真に質の高い介護を提供するためには、介護を必要とする人が、地域社会でどのように暮らし、周りの人たちとどのような繋がりを持っているのかを深く理解することが不可欠です。そのために近年、注目を集めているのが「図解化」という手法です。

この「図解化」とは、介護を受ける人を中心に置いて、家族や友人、医療や介護の専門職、そして地域社会との繋がりを図に表す方法です。これにより、その人の生活の様子や必要な支援を様々な角度から把握することができます。例えば、高齢のご夫婦の場合、奥様がご主人の介護を担っている一方で、奥様自身も健康に不安を抱えているケースは少なくありません。このような状況を図解化することで、表面化しにくい課題や支援の必要性を捉えることができます。また、一人暮らしの高齢者の場合、近所の人との交流や民生委員の訪問といった地域との繋がりを図解化することで、孤立を防ぎ、地域ぐるみで支える体制づくりに役立ちます。

複雑な人間関係や地域にある様々な支援資源を目に見える形で整理することで、関係者間の情報共有や連携がスムーズになり、より効果的で無駄のない支援体制を築くことが可能になります。図解化は、介護の質を高めるだけでなく、地域包括ケアシステムの構築にも大きく貢献すると期待されています。一枚の図から、その人の人生や生活が見えてくる、そんな「図解化」の力を活かして、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現していくことが大切です。

マッピングの目的

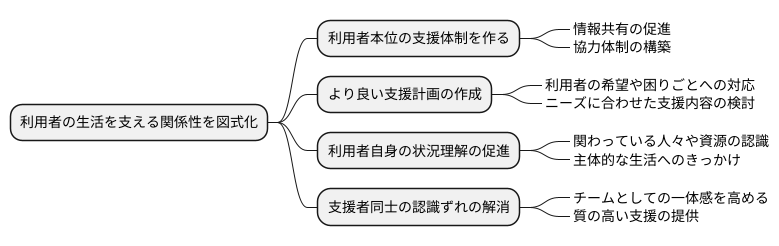

利用者の生活を支える上で、様々な人や機関が関わっています。それぞれの関わり方や役割を整理し、全体像を把握するために「関係性を見えるようにする作業」が重要です。この作業を「図式化」と呼ぶこともあります。図式化を行う主な目的は、利用者本位の支援体制を作ることです。

利用者の生活に関わる様々な関係性を図に表すことで、誰がどのような役割を担っているのか、どのような課題があるのかが一目で分かります。例えば、家族、友人、家主、医師、看護師、介護士、ケアマネージャーなど、様々な人がそれぞれの立場で関わっています。図式化によって、これらの関係性を整理し、可視化することで、関係者間で情報を共有しやすくなり、協力して支援を進めることができるようになります。

利用者の希望や困りごとに合わせた、より良い支援計画を作る上でも、図式化は役立ちます。関係者全員が状況を共有することで、利用者の真のニーズを把握し、それに合わせた支援内容を検討することができます。例えば、利用者が自宅で生活を続けたいと考えている場合、どのような支援が必要なのか、誰がそれを提供できるのかを図式化を通して明確にすることができます。

また、図式化は、利用者自身が自分の状況を理解する助けにもなります。図に表された関係性を見ることで、自分に関わっている人々や利用できる資源に改めて気づき、今後の生活について主体的に考えるきっかけになります。

さらに、支援者同士で利用者の状況に対する認識のずれをなくす上でも効果的です。同じ利用者を支援していても、それぞれの立場や関わり方によって、利用者の状況に対する理解が異なる場合があります。図式化を通じて共通の理解を持つことで、支援を行うチームとしての一体感が高まり、質の高い支援を提供することに繋がります。

マッピングの作成方法

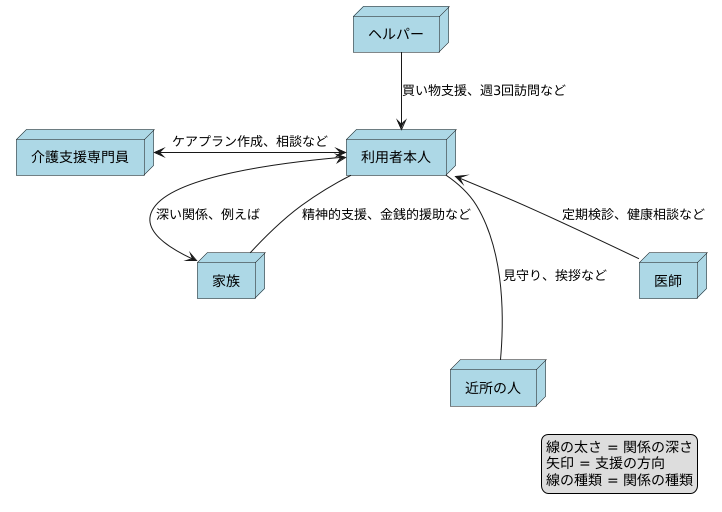

利用者を支える上で、関係性を整理し把握することはとても大切です。そのために役立つのが関係性を図式化する手法です。この手法では、まず利用者本人を真ん中に置き、周りに関係する人たちや団体を配置していきます。まるで蜘蛛の巣のような図になり、これを関係図と呼びます。

関係図を作る際には、関係の深さや種類によって線の種類を使い分けます。例えば、家族のように深い関係は太くて濃い線で、近所の人との繋がりは細くて薄い線で表すなどです。また、一方向だけの関係なのか、相互の関係なのかを矢印で示すことも重要です。例えば、利用者がヘルパーさんから支援を受けている場合は、ヘルパーさんから利用者の方向への矢印を描きます。さらに、それぞれの関係者がどのような役割を果たしているのか、どのような支援を提供しているのかを短い言葉で書き添えることで、より分かりやすくなります。例えば、「買い物支援」「週3回訪問」といった具合です。

利用者本人が関係図作りに参加できる場合は、自分の状況を整理し、客観的に見つめ直す良い機会となります。今後の生活について考えるきっかけにもなります。しかし、認知症などで本人が参加できない場合もあります。そのような時は、家族や介護支援専門員が中心となって作成しますが、常に利用者の立場や気持ちを尊重することが大切です。

図をより分かりやすくするために、写真や絵などを加えるのも効果的です。特に、名前だけでは誰だか分かりにくい場合に役立ちます。関係図は、支援に関わる人たちが情報を共有し、連携を深めるための大切な道具となります。定期的に見直し、更新していくことで、より質の高い支援に繋がります。

活用事例

様々な場面で活用されている図表作成について、具体的な事例を交えて説明します。

まず、高齢者のための支援計画を作る際に、図表作成は非常に役立ちます。高齢者の日々の暮らしぶりや、どのような支援を必要としているのかを理解するために、図表を用いて整理することができます。例えば、家の中での移動や食事、入浴といった日常生活動作の状況や、家族や友人との関係性、趣味や楽しみなどを図表化することで、高齢者一人ひとりの状況を視覚的に把握しやすくなり、より適切な支援計画を立てることができます。

次に、サービス担当者会議のような、複数の関係者が集まる場でも、図表作成は有効です。会議では、ケアマネージャーや医師、看護師、リハビリ専門職など、様々な立場の人々が集まり、高齢者への支援について話し合います。この時、図表を用いて高齢者の状況や課題、関係機関の役割などを共有することで、参加者全員が同じ情報を理解し、共通認識を持つことができます。これにより、円滑な連携と効果的な支援につながります。例えば、関係機関同士の連携状況や、それぞれの機関が提供するサービス内容を図表化することで、誰がどのような役割を担っているのかが一目で分かり、連携の漏れや重複を防ぐことができます。

さらに、地域包括支援センターでは、地域の高齢者の状況や地域資源を把握するために図表作成を活用しています。例えば、地域の高齢者人口や、介護サービス事業所の分布、地域のボランティア団体などを地図上に図示することで、地域の高齢者のニーズや地域資源の状況を視覚的に把握することができます。この情報を基に、地域包括支援センターは、地域住民のための様々な支援事業を企画・実施することができます。例えば、高齢者の孤立を防ぐためのサロン活動や、介護予防のための体操教室などを開催することで、地域の高齢者の健康増進や生活の質の向上に貢献することができます。

特に、複数の機関が関わる複雑な事例では、図表作成によって関係性を整理することで、円滑な連携を実現し、効果的な支援を提供することができます。図表は、情報を整理し、視覚的に分かりやすく表現するための強力なツールです。様々な場面で活用することで、より質の高い支援を提供することにつながります。

| 場面 | 図表の活用方法 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 高齢者のための支援計画作成 | 日常生活動作、家族・友人関係、趣味などを図表化 | 高齢者一人ひとりの状況を視覚的に把握し、適切な支援計画を立てられる | 家の中での移動、食事、入浴といった日常生活動作の状況や、家族や友人との関係性、趣味や楽しみなどを図表化 |

| サービス担当者会議 | 高齢者の状況や課題、関係機関の役割などを図表化 | 参加者全員が同じ情報を理解し、共通認識を持ち、円滑な連携と効果的な支援につながる | 関係機関同士の連携状況や、それぞれの機関が提供するサービス内容を図表化 |

| 地域包括支援センター | 地域の高齢者の状況や地域資源を図表化(地図上に図示など) | 地域の高齢者のニーズや地域資源の状況を視覚的に把握し、地域住民のための様々な支援事業を企画・実施できる。高齢者の健康増進や生活の質の向上に貢献できる | 地域の高齢者人口や、介護サービス事業所の分布、地域のボランティア団体などを地図上に図示 |

| 複数の機関が関わる複雑な事例 | 関係性を図表化によって整理 | 円滑な連携を実現し、効果的な支援を提供できる | – |

まとめ

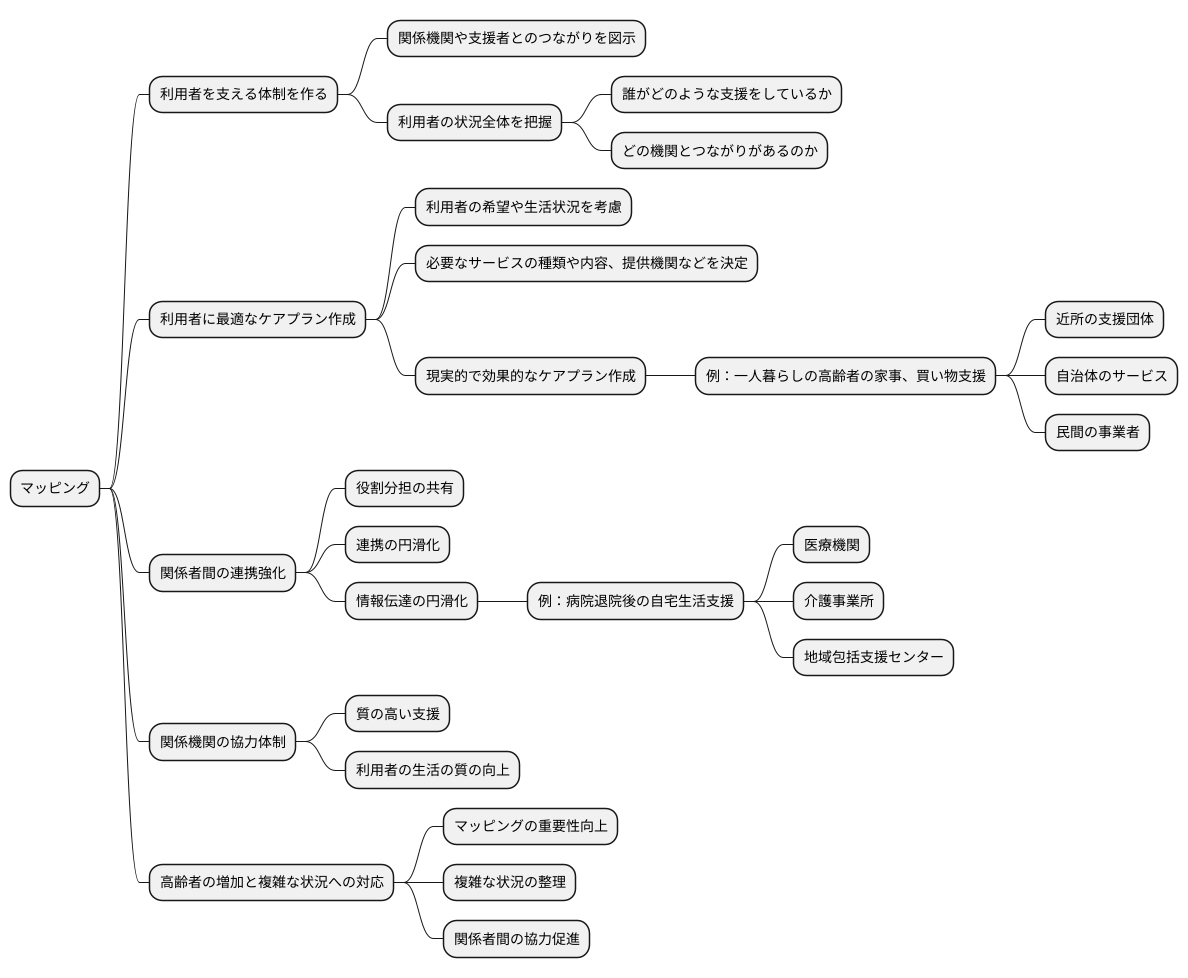

利用者を支える体制を作る上で、関係機関や支援者とのつながりを図に表すことは、とても役に立ちます。これを「マッピング」と呼びます。マッピングを活用することで、利用者をとりまく状況全体を分かりやすく把握できるようになります。誰がどのような支援をしているのか、どの機関とつながりがあるのかが一目でわかるため、利用者の状態を様々な角度から見て、真に必要な支援は何かを深く理解することができます。

この理解に基づいて、利用者に最適なケアプランを作成することが可能になります。ケアプランは、利用者の希望や生活状況を考慮しながら、必要なサービスの種類や内容、提供する機関などを具体的に決めた計画書です。マッピングによって関係機関の情報が整理されていることで、より現実的で効果的なケアプランを作成できます。例えば、一人暮らしの高齢者で、家事や買い物が難しくなってきた場合、マッピングを活用することで、近所の支援団体や自治体のサービス、民間の事業者など、利用できる資源を把握し、適切なサービスを組み合わせたケアプランを作成することができます。

さらに、マッピングは関係者間の連携を強める上でも効果を発揮します。誰がどのような役割を担っているのかを共有することで、お互いの連携がスムーズになり、情報伝達も円滑に行えます。例えば、病院の退院後に自宅での生活を支援する場合、医療機関、介護事業所、地域包括支援センターなどが連携して、利用者の状態や必要な支援について情報を共有することで、切れ目のない支援を提供することが可能になります。このような関係機関の協力体制は、より質の高い支援につながり、利用者の生活の質の向上に大きく貢献します。

これからますます高齢者が増える中で、複雑な状況を抱える利用者も増えていくと考えられます。そのような中で、マッピングの重要性はますます高まっていくでしょう。複雑な状況を整理し、関係者間の協力を促すツールとして、マッピングを積極的に活用していくことが、これからの時代に必要とされています。