みんなに優しいユニバーサルデザイン

介護を学びたい

先生、「ユニバーサルデザイン」って、高齢者や障害のある人だけが利用するものなんですか?

介護の研究家

いいえ、そうではありません。ユニバーサルデザインは、すべての人が使いやすいようにデザインされたものなんです。年齢や性別、国籍、障害の有無などに関係なく、誰でも快適に利用できることを目指しています。

介護を学びたい

なるほど。でも、具体的にどんなものがあるのか、イメージがわきません。

介護の研究家

例えば、段差のない入り口や、操作しやすい大きなボタンのリモコン、多言語表示などもユニバーサルデザインの一つです。これらは、高齢者や障害のある人だけでなく、子供や外国人、荷物の多い人など、様々な人に役立ちますよね。

ユニバーサルデザインとは。

『みんなに使いやすいデザイン』とは、年齢や性別、体格、国籍など、人によって異なる様々な特徴や違いに関わらず、誰もが利用しやすいように、周りの環境や建物、製品などを設計する考え方のことです。

誰でも平等に使えるだけでなく、使い方に融通がきき、分かりやすく簡単に使え、必要な情報がすぐに分かり、体にも負担なく使えるなどが、『みんなに使いやすいデザイン』の原則です。

介護や福祉の分野にも『みんなに使いやすいデザイン』が多く取り入れられており、その一部は、高齢者や障害のある人が日常生活で困る物理的・心理的な障壁を取り除こうとする『バリアフリーデザイン』にも反映されています。

そして、『バリアフリーデザイン』も含めた『みんなに使いやすいデザイン』で重要なのは、設備や物のデザインだけでなく、相手を思いやる気持ち、つまり『心のバリアフリー』も大切だということです。

ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインとは、生まれた国、年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、すべての人が利用しやすいように製品、建物、環境などを設計する考え方です。これは、特定の集団だけに向けた特別な設計ではなく、あらゆる人が等しく利用しやすいものを目指すものです。

例えば、段差のない入り口は、車いすを使う人にはもちろん、足腰の弱いお年寄りや、小さな子ども連れの人にも便利です。また、大きな文字で書かれた案内表示は、視力の弱い人だけでなく、初めてその場所を訪れた人や、急いでいる人にとっても見やすく理解しやすいものです。このように、ユニバーサルデザインは、特定の困難を持つ人にだけ役立つのではなく、すべての人にとって暮らしをより快適で便利にするものです。

近年、高齢化が進む中で、ユニバーサルデザインの重要性はますます高まっています。高齢になると、身体機能の衰えや病気などによって、日常生活で不便を感じる場面が増えてきます。ユニバーサルデザインを取り入れた住まいや街づくりは、高齢者が住み慣れた地域で長く安心して暮らせるように支えるとともに、若い世代にとっても将来にわたって暮らしやすい環境を築くことにつながります。

さらに、ユニバーサルデザインは、人々の多様性を認め合い、誰もが社会参加できるインクルーシブな社会の実現にも貢献します。障害のある人もない人も、子どもも大人も、誰もが等しく社会の一員として活躍できる、そんな社会を作るために、ユニバーサルデザインは欠かせない考え方です。

ユニバーサルデザインは、単なるバリアフリーとは異なります。バリアフリーは、主に障害のある人のための物理的な障壁を取り除くことを目的としていますが、ユニバーサルデザインは、すべての人が最初から使いやすいように設計することを目指しています。それは、すべての人が尊厳を持って、快適に、そして安全に暮らせる社会を実現するための、大切な理念なのです。

| ユニバーサルデザインの定義 | 対象 | 目的 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

| 生まれた国、年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、すべての人が利用しやすいように製品、建物、環境などを設計する考え方 | すべての人 | すべての人が等しく利用しやすいものを作る | 暮らしをより快適で便利にする / 高齢者が住み慣れた地域で長く安心して暮らせるように支える / インクルーシブな社会の実現 | 段差のない入り口、大きな文字で書かれた案内表示 |

| ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い |

|---|

| バリアフリーは、主に障害のある人のための物理的な障壁を取り除くことを目的とするのに対し、ユニバーサルデザインは、すべての人が最初から使いやすいように設計することを目指す。 |

ユニバーサルデザインの原則

誰もが暮らしやすい社会を作るための考え方、それがユニバーサルデザインです。このデザインには、7つの大切な柱があります。一つ目は、公平な利用。これは、どんな人にも同じように利用できることを目指すものです。例えば、入り口に段差があると、車いすの人は入れません。スロープがあれば、誰でもスムーズに出入りできます。二つ目は、利用における柔軟性。これは、色々な使い方を受け入れるということです。左利きの人も右利きの人も使いやすい道具はその良い例です。三つ目は、単純で直感的な利用。これは、誰でも簡単に理解し、使えるようにすることです。複雑な操作が必要な機械は、使いこなせない人もいるでしょう。説明書を読まなくてもすぐに使えるものが理想です。四つ目は、認知できる情報。これは、必要な情報を分かりやすく伝えるということです。例えば、非常口の案内は、誰が見てもすぐに分かるように表示する必要があります。五つ目は、失敗に対する寛容性。これは、間違えても大きな問題にならないように工夫することです。うっかり操作を間違えても、簡単にやり直せる仕組みが大切です。六つ目は、少ない身体的な努力。これは、体に負担をかけずに使えるようにすることです。重い扉は、力のない人には開けにくいでしょう。軽い力で開閉できる扉が望ましいです。最後は、接近と利用のためのサイズと空間。これは、誰でも近づきやすく、利用しやすい十分な広さを確保することです。車いすの人が方向転換できるスペースがないと、困ってしまいます。これらの七つの原則は、全ての人に優しい社会を作るための大切な指針となります。例えば、駅構内のアナウンスや点字案内は、目の不自由な人だけでなく、初めてその駅を利用する人や、言葉が分からない人にも役立ちます。ユニバーサルデザインは、全ての人が暮らしやすい社会を実現するための土台となる、大切な考え方です。

| ユニバーサルデザインの7原則 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 公平な利用 | どんな人にも同じように利用できる | スロープ |

| 利用における柔軟性 | 色々な使い方を受け入れる | 左利き・右利き両用ハサミ |

| 単純で直感的な利用 | 誰でも簡単に理解し、使える | 説明書不要の機器 |

| 認知できる情報 | 必要な情報を分かりやすく伝える | 非常口の案内表示 |

| 失敗に対する寛容性 | 間違えても大きな問題にならない | 操作ミスを簡単にやり直せる仕組み |

| 少ない身体的な努力 | 体に負担をかけずに使える | 軽い力で開閉できる扉 |

| 接近と利用のためのサイズと空間 | 誰でも近づきやすく、利用しやすい十分な広さを確保 | 車いすの転回スペース |

バリアフリーとの関係

『邪魔になるものがないこと』とは、単に高齢の方や体の不自由な方にとっての障壁を取り除くだけでなく、あらゆる人にとって使いやすいように工夫することを指します。誰もが暮らしやすい社会を作るためには、物理的な環境だけでなく、情報やサービスへのアクセスも同様に大切です。

たとえば、目の見えない方にとって音声案内はなくてはならないものですが、耳の遠い方にとっては画面上の文字情報が重要です。さらに、外国人の方にとっては多言語対応が欠かせません。このように、様々な状況にある人々にとって必要な情報が、適切な方法で提供されることで、誰もが安心して暮らせる社会が実現します。

段差をなくすことは『邪魔になるものがないこと』の基本的な考え方です。しかし、ただ段差をなくすだけでなく、スロープを設置することで、車いすの方だけでなく、足腰の弱い高齢の方、ベビーカーを押す親御さん、大きな荷物を持った方など、あらゆる人が移動しやすくなります。

このような工夫は『誰もが使いやすいようにする』という考え方に基づいています。つまり、『邪魔になるものがないこと』は特定の人々に対する配慮にとどまらず、社会全体にとっての便利さを向上させるものです。高齢の方や体の不自由な方にとって暮らしやすい環境は、結果としてすべての人にとって暮らしやすい環境につながります。

公共施設や交通機関のバリアフリー化だけでなく、情報提供やサービス提供の面でも『誰もが使いやすいようにする』工夫が必要です。誰もが住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるように、様々な立場の人々のニーズに配慮した、きめ細やかな対応が求められています。

| ポイント | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 邪魔になるものがないこと | 高齢者や障害者だけでなく、すべての人にとって使いやすいように工夫すること。物理的な環境だけでなく、情報やサービスへのアクセスも大切。 | 音声案内、画面上の文字情報、多言語対応など |

| 段差をなくす | 「邪魔になるものがないこと」の基本。スロープの設置は、車椅子の人だけでなく、高齢者、ベビーカーの親子、荷物を持った人など、すべての人にとって移動しやすくなる。 | スロープの設置 |

| 誰もが使いやすいようにする | 特定の人々への配慮だけでなく、社会全体にとっての便利さを向上させる。高齢者や障害者にとって暮らしやすい環境は、すべての人にとって暮らしやすい環境につながる。 | 公共施設や交通機関のバリアフリー化、情報提供やサービス提供における工夫 |

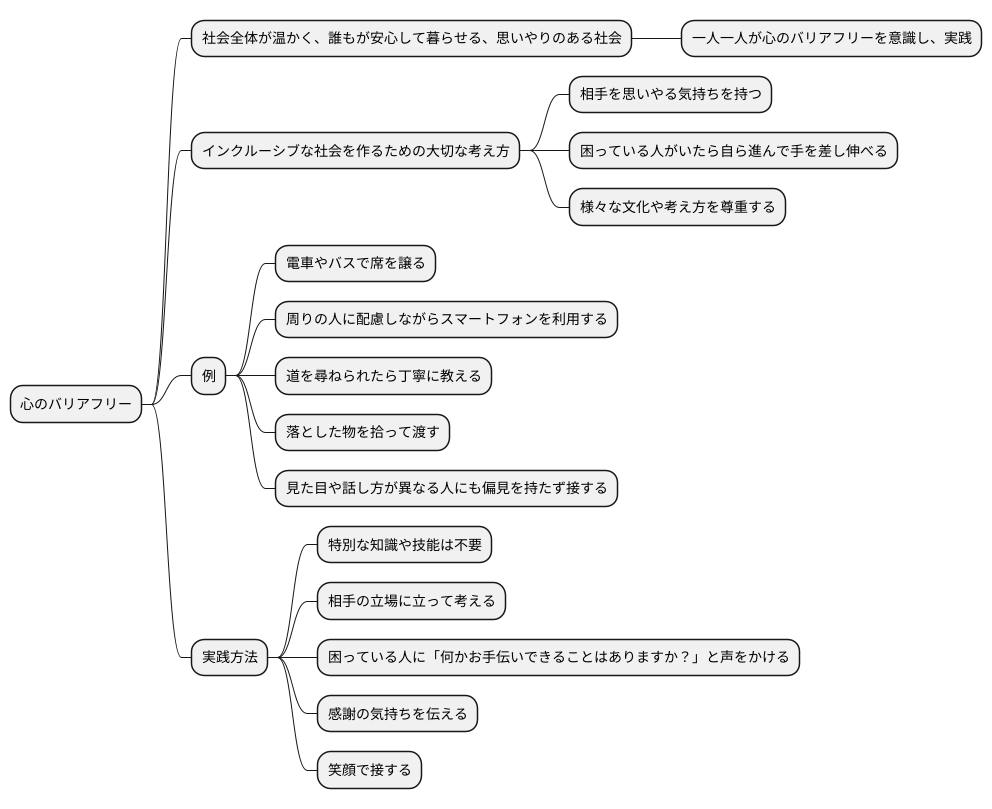

心のバリアフリー

誰もが暮らしやすい社会を実現するためには、建物の段差をなくしたり、音声案内を導入したりといった物理的な環境整備だけでなく、人々の心の中にある壁を取り除くことも同様に大切です。これを「心のバリアフリー」といいます。心のバリアフリーとは、相手を思いやる気持ちを持ち、困っている人がいたら自ら進んで手を差し伸べ、様々な文化や考え方を尊重するといった、インクルーシブな社会を作るための大切な考え方です。

例えば、電車やバスの中で、高齢の方や体の不自由な方、妊娠中の方、小さな子ども連れの方に席を譲る、周りの人に配慮しながらスマートフォンを利用する、道を尋ねられたら丁寧に教える、買い物をしている人が商品を落としたことに気づいたら拾って渡す、といった行動は、一見些細なことのように思えますが、相手にとっては大きな助けになることがあります。また、障がいのある方や外国人の方など、見た目や話し方が異なる人に対しても、偏見を持たず、同じように接することも、心のバリアフリーの一つです。

心のバリアフリーは、特別な知識や技能を必要とするものではありません。日常生活の中で、相手の立場に立って考え、困っている人がいたら「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかける、感謝の気持ちを伝える、笑顔で接するといった、ちょっとした心遣いを積み重ねることで実現できるものです。

心のバリアフリーが広がれば、社会全体が温かく、誰もが安心して暮らせる、思いやりのある社会になります。一人一人が心のバリアフリーを意識し、実践していくことが、より良い社会を作るために不可欠です。

これからの社会とユニバーサルデザイン

私たちの社会は、高齢化の進み、様々な文化を持つ人々が増え、情報技術が急速に発展するなど、大きな変化の中にあります。このような変化に対応し、誰もが暮らしやすい社会を作るためには、ユニバーサルデザインの考え方がこれまで以上に重要になってきます。ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、国籍、障害の有無などに関わらず、すべての人が利用しやすい製品、建物、サービスなどをデザインする考え方です。

例えば、街中の歩道を見てみましょう。段差をなくし、点字ブロックを設置することで、車いすの人や視覚障害を持つ人も安全に移動できます。また、公共交通機関においても、音声案内や多言語表示を取り入れることで、様々な人が利用しやすくなります。これらの工夫は、特定の人々だけでなく、すべての人にとっての利便性向上につながります。例えば、ベビーカーを押す親や、重い荷物を持つ旅行者にとっても、段差のない歩道は移動を楽にします。

情報技術の分野でも、ユニバーサルデザインは重要な役割を果たします。スマートフォンのアプリ開発では、音声読み上げ機能や多言語対応によって、視覚障害を持つ人や異なる言葉を話す人でも利用できるようになります。ウェブサイトも、文字の大きさや色のコントラストを調整できるようにすることで、より多くの人が快適に利用できます。

ユニバーサルデザインは、単にデザインの技術的な工夫だけではありません。それは、すべての人を尊重し、包み込む社会を作るための、文化的な取り組みでもあります。異なる背景や特性を持つ人々が互いに理解し合い、支え合う社会。それが、ユニバーサルデザインが目指す、インクルーシブで持続可能な社会です。一人ひとりがユニバーサルデザインの考え方を理解し、実践していくことで、より良い未来を築くことができるでしょう。

| ユニバーサルデザインの例 | 対象者 | メリット |

|---|---|---|

| 段差のない歩道、点字ブロック | 車いすの人、視覚障害者、ベビーカーの親、旅行者 | 安全な移動、利便性向上 |

| 音声案内、多言語表示(公共交通機関) | 様々な人 | 利用しやすさの向上 |

| 音声読み上げ機能、多言語対応(スマホアプリ) | 視覚障害者、異なる言葉を話す人 | 利用可能性の向上 |

| 文字サイズ・色調整(ウェブサイト) | 様々な人 | 快適な利用 |

身近なユニバーサルデザイン

誰もが暮らしやすい社会を実現するためには、様々な工夫が必要です。その工夫の一つとして、近年注目されているのが、ユニバーサルデザインです。ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、障害の有無、国籍などに関わらず、全ての人が快適に利用できるよう設計されたデザインのことです。

私たちの身の回りには、すでに多くのユニバーサルデザインが取り入れられています。例えば、駅や商業施設などでよく見かける自動ドア。これは、車椅子の方やベビーカーを押す人、荷物の多い人などにとって、大変便利なものです。また、ボタンを押すだけで自動的に開閉するため、高齢の方や力の弱い方にも優しい設計と言えるでしょう。

その他にも、音声案内付きのエレベーターは、視覚に障害のある方にとって重要な役割を果たしています。現在の階数や行き先階が音声で案内されることで、安心して利用することができます。また、多機能トイレもユニバーサルデザインの一例です。広々としたスペースや手すり、オストメイト対応設備などは、車椅子の方やお年寄り、障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、なくてはならないものです。

街中にある触覚誘導ブロックも、ユニバーサルデザインの重要な要素です。視覚に障害のある方が、足の裏で感じる凹凸によって方向や位置を認識し、安全に移動することができます。

これらのユニバーサルデザインは、特定のニーズを持つ人だけでなく、全ての人にとって便利で使いやすいものです。私たちは日常生活の中で、知らず知らずのうちにユニバーサルデザインの恩恵を受けており、より快適で安全な生活を送ることができるようになっています。ユニバーサルデザインは、これからの社会において、ますます重要な役割を果たしていくでしょう。

| ユニバーサルデザインの例 | 対象者 | メリット |

|---|---|---|

| 自動ドア | 車椅子の方、ベビーカーを押す人、荷物の多い人、高齢の方、力の弱い方 | ボタンを押すだけで開閉できるため、便利で使いやすい。 |

| 音声案内付きエレベーター | 視覚に障害のある方 | 現在の階数や行き先階が音声で案内されるため、安心して利用できる。 |

| 多機能トイレ | 車椅子の方、お年寄り、障害のあるお子さんを持つ親御さん | 広々としたスペース、手すり、オストメイト対応設備などがあり、快適に利用できる。 |

| 触覚誘導ブロック | 視覚に障害のある方 | 足の裏で感じる凹凸によって方向や位置を認識し、安全に移動できる。 |