知的な遅れへの理解を深める

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」って、どちらも人の手助けをするという意味では同じですよね?でも、知的障害のある方を支援する場合、使い分けがあるのですか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも手助けをする意味では似ていますが、介護と介助は対象とする範囲や自立への視点が違います。介助は、主に身体的な動作を助けることを指します。例えば、食事の介助や歩行の介助などですね。知的障害のある方の場合、身体的な面で介助が必要な方もいます。一方、介護は、身体的な面だけでなく、精神的な面も含めた包括的な支援を指します。日常生活全般を支えるイメージです。

介護を学びたい

なるほど。知的障害のある方は、記憶やコミュニケーションなどで困難を抱えることがあるので、精神的な支援も含めた介護が必要な場合もあるのですね。

介護の研究家

その通りです。知的障害の特性は人それぞれなので、必要な支援も異なります。例えば、知的障害のある方が家事を覚えるために、手順を一つずつ教えたり、一緒に作業をするのは「介護」にあたります。また、階段の上り下りが難しい方に手を貸すのは「介助」です。状況に応じて「介護」と「介助」を使い分けることが大切です。

知的障害とは。

『知的しょうがい』とは、18歳になるまでに、ものごとを理解したり考えたりする力の発達がゆっくりで、社会生活を送るのに周りの人の助けが必要になる状態のことです。覚えること、言葉を使うこと、文字を読むこと、数を理解すること、時間を知ることをはじめ、色々なことを理解する力(考える力)、人と話す、人と付き合う力(社会で生きていく力)、ご飯を食べたり、服を着たりするといった日常生活の力、この3つのうちどれか一つでも、周りの人の助けが必要な状態のことを言います。「注意欠陥多動性しょうがい(落ち着きがなく、じっとしていられない)」や「自閉スペクトラム症(コミュニケーションが苦手、特定のものへの強いこだわり)」といった発達しょうがい、気分が激しく変化する病気(双極性しょうがい)や、強い不安を感じる病気(不安しょうがい)といったこころの病気、てんかんや脳性まひといった脳の病気と一緒にみられることもあります。

知的な遅れの定義

知的な遅れとは、十八歳までに知的発達が遅れ、社会生活を送る上で周囲と同じように適応することが難しく、様々な場面で何らかの手助けが必要となる状態を指します。これは単に学校の勉強の成績が良くないというだけではなく、日々の暮らしを送る上で欠かせない能力を身につけるのが遅れていることを意味します。

具体的には、記憶したり、言葉を使ったり、文字の読み書きや計算、時間といった概念を理解する能力(概念的な領域)、周りの人と意思疎通をしたり、社会の決まり事を理解する能力(社会的な領域)、食事をしたり、服を着替えたり、トイレに行ったり、お金を管理したりといった日常生活における能力(実用的な領域)の三つの領域で評価を行います。これらの領域のうち、少なくとも一つの領域で周りの人と比べて明らかな困難を抱えている状態が知的な遅れと定義されます。

知的な遅れの程度は、どのくらい手助けが必要かによって、軽度、中等度、重度、最重度の四段階に分けられます。軽度であれば、学校での勉強や社会生活への適応も比較的容易ですが、重度になるほど、日々の暮らしの多くの場面で、いつも誰かの手助けが必要になります。

また、知的な遅れは、それだけで起こる場合だけでなく、他の発達障害や心の病気、脳の働きの障害などを併せて持っている場合もあります。そのため、一人一人の状態を丁寧に把握し、その人に合った適切な手助けを続けていくことが大切です。

| 知的な遅れとは | 18歳までに知的発達が遅れ、社会生活を送る上で周囲と同じように適応することが難しく、様々な場面で何らかの手助けが必要となる状態 |

|---|---|

| 評価領域 |

少なくとも一つの領域で周りの人と比べて明らかな困難を抱えている状態 |

| 知的な遅れの程度 |

どのくらい手助けが必要かによって四段階に分けられる |

| 合併症 | 他の発達障害、心の病気、脳の働きの障害などを併せて持っている場合もある |

| 大切なこと | 一人一人の状態を丁寧に把握し、その人に合った適切な手助けを続ける |

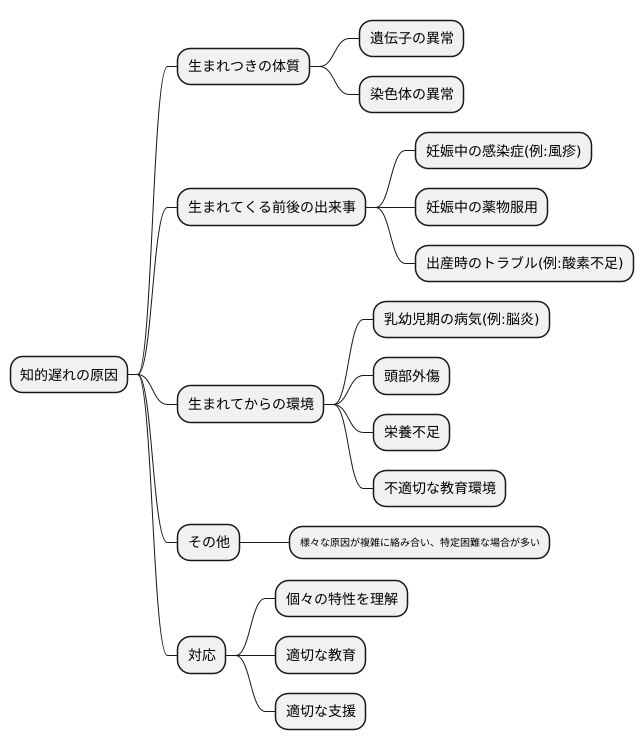

知的な遅れの原因

知的な遅れは、様々な原因が複雑に絡み合って起こるものであり、その原因を特定することが難しい場合が多くあります。大きく分けて、生まれつき持っている体質や、生まれてくる前後の出来事、生まれてからの環境などが原因として考えられます。

まず、生まれつきの体質としては、遺伝子の異常や染色体の異常が挙げられます。親から子へ受け継がれる遺伝子情報に変化が生じたり、染色体の数や構造に異常があると、知的な発達に影響が出ることがあります。

次に、生まれてくる前後の出来事も原因の一つです。お母さんが妊娠中に風疹などの感染症にかかったり、特定の薬を服用したりすると、お腹の中の赤ちゃんに影響が出る可能性があります。また、出産時のトラブル、例えば、赤ちゃんが生まれる時に酸素が不足する状態が続くと、脳にダメージを与え、知的な遅れにつながることもあります。

さらに、生まれてからの環境も重要です。乳幼児期に脳炎などの病気にかかったり、頭を強く打つなどの怪我をすることで、脳に損傷が生じ、知的な発達に影響が出ることがあります。また、十分な栄養が摂れなかったり、適切な教育を受けられない環境で育つと、本来持っている能力を十分に伸ばすことができず、知的な遅れにつながる可能性もあります。

このように、知的な遅れには様々な原因が考えられ、一つだけの原因に特定できない場合がほとんどです。大切なのは、原因の特定だけでなく、その子一人ひとりの特性を理解し、適切な教育や支援を提供することです。周りの大人が温かく見守り、適切なサポートをすることで、子どもたちはそれぞれのペースで成長し、能力を伸ばしていくことができます。

知的な遅れへの支援

知的な遅れのある人は、その状態や程度、年齢、生活環境によって、必要な支援の内容が大きく変わります。そのため、一人ひとりの状況を丁寧に把握し、その人に合ったオーダーメイドの支援を提供することが大切です。

幼児期においては、早期発見・早期療育が重要です。遊びや日常生活を通して、発達を促す専門的な療育プログラムを提供することで、その後の成長に良い影響を与えることができます。療育の場としては、地域の療育センターや病院などが挙げられます。

就学年齢を迎えると、特別支援学校や特別支援学級といった、特別な教育的支援を受けることができます。通常の学校に通う場合でも、通級による指導や、学校に配置された支援員によるサポートを受けることができます。また、放課後等デイサービスを利用することで、日常生活能力の向上や社会性の育成を図ることができます。

成人期には、自立した生活を送れるように、就労や住まい、日常生活の支援が提供されます。就労支援では、一般就労を目指すための訓練や、就労継続支援事業所といった、働く場を提供するサービスがあります。住まいに関しては、グループホームやケアホームなど、安心して生活できる場が提供されています。日常生活においては、金銭管理や家事、移動など、必要なサポートを受けることができます。

これらの支援は、医療、福祉、教育など、様々な分野の専門家が連携して行います。医師や看護師、社会福祉士、教師、心理士など、多くの専門家が協力することで、切れ目のない、質の高い支援を提供することが可能になります。そして、知的な遅れのある人が、持てる力を最大限に発揮し、地域社会の一員として、自分らしい充実した人生を送れるよう、支援者は、常に寄り添い続けなければなりません。

| 年代 | 支援内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 幼児期 | 発達を促す専門的な療育プログラム | 地域の療育センター、病院などでの療育 |

| 就学年齢 | 特別な教育的支援 | 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、学校に配置された支援員によるサポート、放課後等デイサービス |

| 成人期 | 自立した生活を送れるように、就労や住まい、日常生活の支援 | 就労支援(一般就労のための訓練、就労継続支援事業所)、住まい(グループホーム、ケアホーム)、日常生活支援(金銭管理、家事、移動など) |

社会との関わり

知的な遅れのある人が地域で自分らしく暮らしていくためには、周りの人たちの理解と支えが欠かせません。残念ながら、今もなお偏見や差別が存在し、生きづらさを感じている人がいます。誰もが共に生きる社会を作るためには、地域全体で支え合う仕組みを作ることが重要です。

まず、地域活動への参加を促すことが大切です。地域の祭りやイベント、サークル活動などに参加することで、地域の人たちと交流する機会が増え、社会とのつながりを感じることができます。また、得意なことを活かして地域に貢献することで、自信とやりがいを持つことにもつながります。

働く場においても、知的な遅れのある人が能力を発揮し、働き続けられるように配慮が必要です。それぞれの個性や特性に合わせた作業内容や勤務時間、休憩時間などを工夫することで、働きやすい環境を作ることができます。また、周りの同僚への理解促進のための研修なども重要です。

家族への支援も欠かせません。家族は、日常生活のあらゆる場面で大きな役割を担っており、負担も大きいため、家族が安心して生活を続けられるように支援が必要です。例えば、一時的に介護を代行するサービスや、相談できる窓口などを充実させることで、家族の負担を軽減し、心身ともに健康な状態を保つことができます。また、家族同士が交流し、悩みや不安を共有できる場を設けることも大切です。

知的な遅れのある人も、そうでない人も、誰もが自分らしく、地域で安心して暮らせる社会を作るためには、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があります。共に支え合い、共に生きる社会を目指して、共に歩んでいきましょう。

| 支援対象 | 支援内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 知的な遅れのある人 | 地域活動への参加促進 得意なことを活かした地域貢献 |

地域の人たちとの交流機会増加 社会とのつながり醸成 自信とやりがい獲得 |

| 知的な遅れのある人 | 個性や特性に合わせた作業内容・勤務時間・休憩時間の工夫 同僚への理解促進のための研修 |

能力を発揮し、働き続けられるように配慮された職場環境づくり |

| 家族 | 一時的な介護代行サービス 相談窓口の充実 家族同士の交流の場の提供 |

家族の負担軽減 家族の心身の健康維持 悩みや不安の共有 |

併発する可能性のある症状

知的な遅れは、単独で起こることもありますが、他の発達上の問題、心の問題、体の問題などと一緒に現れることがしばしばあります。 これらの症状が重なることで、支援をより難しく複雑にする可能性があります。

例えば、発達障害では、注意が集中しにくく落ち着きのない状態(注意欠陥多動性障害)や、対人関係やコミュニケーションに困難がある状態(自閉スペクトラム症)などが同時にみられることがあります。心の問題としては、気分の上がり下がりが激しい状態(双極性障害)や、強い不安や心配を感じやすい状態(不安障害)などが挙げられます。体の問題では、てんかん発作や体の動きに困難がある状態(脳性麻痺)といった脳の機能障害が併発するケースがあります。

これらの様々な症状に適切に対応するためには、一人ひとりの状態に合わせた支援計画を立てることが重要です。 いろいろな専門家の協力を得ながら、多方面からの支援を行う必要があります。医療機関と連携し、必要に応じて薬による治療や心のケアなども取り入れながら、包括的な支援を提供することが大切です。

また、重なっている症状によって二次的な困難が生じる可能性にも注意が必要です。 例えば、言葉でのやり取りがうまくいかないために社会生活に馴染むのが難しくなったり、心の状態が不安定なために日常生活を送るのに苦労したりすることがあります。そのため、一緒に起こっている問題を早期に見つけ、適切な対応をすることが重要です。 周りの人々は、常に変化に気を配り、必要に応じて専門家に相談するなど、適切なサポートを提供していく必要があります。

| 知的な遅れに併発する症状 | 具体的な例 | 支援のポイント |

|---|---|---|

| 発達上の問題 | 注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)など | ・一人ひとりに合わせた支援計画 ・多方面からの支援(専門家連携) ・医療機関との連携(薬物療法、心のケアなど) ・包括的な支援 ・二次的な困難への早期対応 ・周りの人々の変化への気づきと専門家への相談 |

| 心の問題 | 双極性障害、不安障害など | |

| 体の問題 | てんかん、脳性麻痺など |

早期発見と適切な療育の重要性

子どもたちの健やかな成長を願う上で、知的な遅れの早期発見と適切な療育は非常に大切です。なぜなら、早期に発見し、適切な療育を行うことで、その後の発達に良い影響を与える可能性が高まるからです。

療育とは、専門家の指導のもと、遊びや学習活動を通して子どもの発達を促す取り組みです。具体的には、ことばの力、体の動きの力、人との付き合いかた、考える力など、様々な面での発達を支援する様々な活動が用意されています。子ども一人ひとりの発達段階や特性に合わせたプログラムで、その子が持っている力を最大限に伸ばせるように支援します。

療育は、子どもにとってはもちろんのこと、家族にとっても大切なものです。療育機関では、家族への相談支援や助言も行っています。家族が子どもの発達について深く理解し、家庭でも適切な関わり方をすることで、療育の効果を高めることにつながります。専門家と家族が連携し、共に子どもの成長を支えていくことが重要です。

知的な遅れは、早期に発見することで、より効果的な療育を行うことができます。例えば、ことばの遅れに気づいたら、専門機関に相談することで、適切な支援を受けることができます。また、周りの大人が子どもの様子をよく観察し、少しでも気になる点があれば、ためらわずに専門家に相談することが大切です。早期発見のためには、周りの大人の気づきと行動が重要です。

早期発見と療育の大切さを広く知ってもらい、支援体制をもっと充実させることで、より多くの子どもたちの健やかな成長を支えることができます。そのためには、社会全体で子どもたちの発達を見守り、必要な支援を提供できる環境づくりが必要です。誰もが安心して子育てができ、子どもたちが健やかに成長できる社会を目指し、共に歩んでいきましょう。

| 療育の重要性 | ポイント |

|---|---|

| 知的な遅れの早期発見と適切な療育 | 早期発見・療育は、その後の発達に良い影響を与える可能性を高める |

| 療育の内容 | 専門家の指導のもと、遊びや学習を通して子どもの発達を促す。子ども一人ひとりの発達段階や特性に合わせたプログラムで、その子が持っている力を最大限に伸ばせるように支援する。 |

| 家族への支援 | 療育機関では、家族への相談支援や助言も行う。家族が子どもの発達について深く理解し、家庭でも適切な関わり方をすることで、療育の効果を高める。 |

| 早期発見の重要性 | 早期発見のためには、周りの大人の気づきと行動が重要。少しでも気になる点があれば、ためらわずに専門家に相談することが大切。 |

| 社会全体への期待 | 早期発見と療育の大切さを広く知ってもらい、支援体制をもっと充実させることで、より多くの子どもたちの健やかな成長を支えることができる。 |