回りくどい話し方への理解と対応

介護を学びたい

先生、「迂遠」って、どういう意味ですか? 介護の勉強をしていて出てきたのですが、よく分かりません。

介護の研究家

いい質問ですね。「迂遠」とは、話が回りくどくなって、なかなか要点にたどり着けない状態のことです。たとえば、今日の晩ごはんは何が食べたいか聞いているのに、昨日食べたものや、3日前に食べたものの話を長々として、結局何が食べたいのか分からない、といった状態です。

介護を学びたい

なるほど。回りくどい話し方をするってことですね。それで、介護や介助で迂遠な人がいたら、どう対応すればいいんですか?

介護の研究家

脱線している時は、優しく本題に話を戻してあげましょう。そして、話しかけるときは、短い言葉でゆっくり、分かりやすく話すことが大切です。例えば、「〇〇さんは、何が食べたいですか?」のように、要点を絞って質問するといいですね。

迂遠とは。

「介護」と「介助」について。『まわりくどい話し方』(話が遠回りになり、細かいことにこだわってしまい、話の大切な部分にたどり着けない考え方の偏りの一つです。心の病気を扱う病院で使われている言葉です。まわりくどい話し方をする人への周りの接し方としては、話がそれたときには優しく軌道修正しながら、じっくりと話を聞くことが大切です。話しかけるときには、大切な部分を絞って、ゆっくりと話しましょう。)について

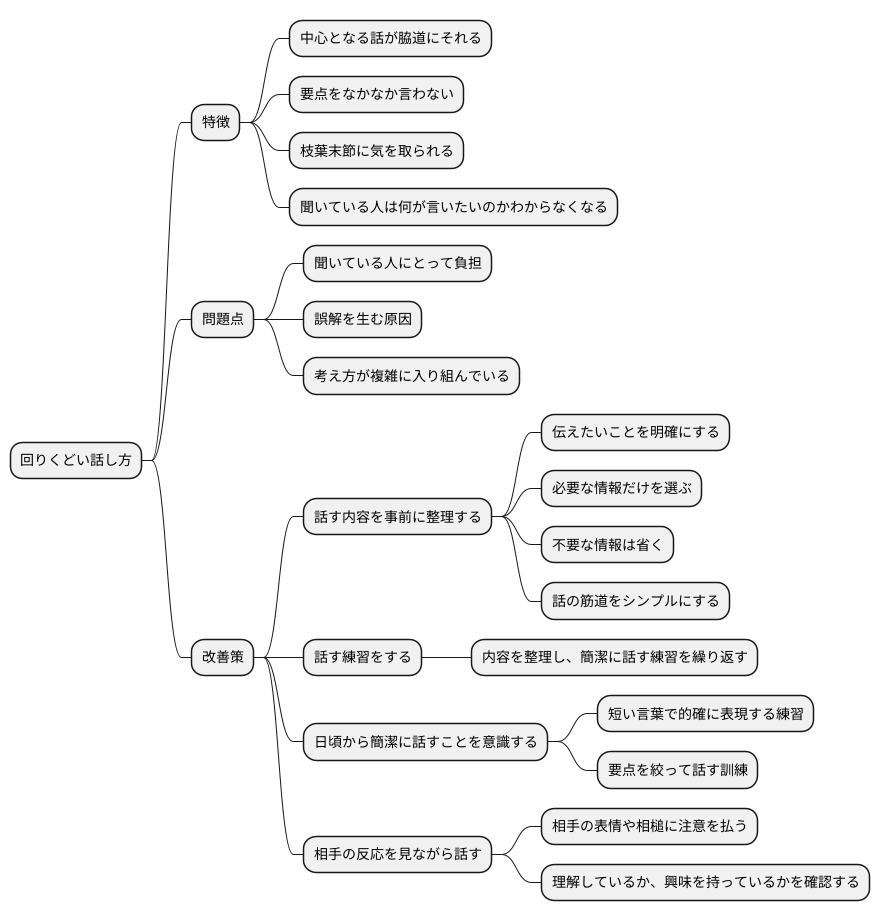

回りくどい話し方の特徴

回りくどい話し方とは、伝えたい中心となる話が脇道にそれて、なかなか要点を言わない話し方のことです。まるで、込み入った迷路に迷い込んで、なかなか出口にたどり着けないような状態です。枝葉末節に気を取られて、本当に伝えたいことが何なのか、聞いている人はわからなくなってしまいます。

このような話し方は、聞いている人にとって負担となるだけでなく、話し手自身にとっても望ましい結果をもたらしません。伝えたいことがうまく伝わらず、誤解を生む原因にもなります。回りくどい話し方は、単なる話し方のくせではなく、考え方が複雑に入り組んでいることを表していると言えるでしょう。

例えば、ある出来事について話す時、その出来事と直接関係のない過去の出来事や、自分の気持ち、周りの様子など、必要のない情報をたくさん話し始めることがあります。このような話し方は、聞いている人を混乱させ、疲弊させ、結局何が言いたいのか理解できないまま話を終えることになりかねません。

回りくどい話し方は、話す内容を事前に整理することで改善できます。話す前に、伝えたい最も大切なことを明確にして、そのために必要な情報だけを選びましょう。不要な情報は省き、話の筋道をシンプルにすることで、聞き手にメッセージがスムーズに伝わるはずです。また、話す練習をすることも効果的です。話す前に内容を整理し、簡潔に話す練習を繰り返すことで、回りくどい話し方を少しずつ改善していくことができるでしょう。さらに、日頃から、簡潔に話すことを意識することも重要です。短い言葉で的確に表現する練習や、要点を絞って話す訓練を積み重ねることで、自然と回りくどくない話し方が身につきます。そして、相手の反応を見ながら話すことも大切です。相手の表情や相槌に注意を払い、理解しているか、興味を持っているかを確認しながら話すと、より効果的にコミュニケーションをとることができます。

回りくどい話し方への対処法

遠回しな話し方をする人への対応は、焦らずじっくりと向き合うことが肝心です。すぐに話を遮ったり、急かしたりすることは避けましょう。まずは、話し手の言葉に耳を傾け、共感する姿勢を持つことが大切です。なぜ回りくどい話し方をするのか、その背景には不安や戸惑いがあるかもしれません。じっくりと話を聞くことで、話し手の真意を理解し、信頼関係を築くことができます。

話が本筋からそれ始めたら、穏やかに軌道修正を促しましょう。例えば、「今の話の大切な部分はどこでしょうか?」と優しく問いかけたり、「〇〇について、もっと詳しく教えていただけますか?」と的を絞るように促したりすることで、話し手が自分の考えを整理する手助けになります。また、大切な情報は繰り返したり、要約して伝えることで、お互いの理解を深めることができます。例えば、「〇〇ということですね」と確認したり、「つまり、〇〇ということですね」とまとめたりすることで、話し手も自分の考えを再確認し、より明確に伝えることができるようになります。

話しやすい雰囲気を作ることも大切です。落ち着いた声の調子で話し、相手の気持ちを尊重する態度を示すことで、話し手は安心して自分の考えを表現することができます。相槌を打ったり、頷いたりするだけでも、話し手は「話を聞いてもらえている」と感じ、安心して話すことができます。焦らず、温かい雰囲気の中で会話をすることで、回りくどい話し方も次第にスムーズになっていくでしょう。また、時間的な余裕を持って接することも重要です。時間に追われていると、つい急かしてしまいがちですが、ゆったりとした気持ちで話し手に寄り添うことで、より深いコミュニケーションを取ることができます。

| 状況 | 対応 | 目的 |

|---|---|---|

| 遠回しな話し方をする |

|

話し手の真意を理解し、信頼関係を築く |

| 話が本筋からそれる |

|

話し手が自分の考えを整理する手助けをする |

| 相互理解を深める |

|

話し手も自分の考えを再確認し、明確に伝える |

| 話しやすい雰囲気を作る |

|

話し手が安心して自分の考えを表現できる より深いコミュニケーションを取る |

背景にある要因の理解

話し方が遠回しになるのには、実に様々な理由が考えられます。まず、話し手の心の状態が大きく影響します。例えば、強い不安や緊張を感じていると、頭の中が真っ白になったり、考えがまとまらなくなったりして、伝えたいことがうまく言葉にならないことがあります。反対に、喜びや興奮といった positive な感情の高ぶりも、思考を散漫にしてしまい、結果として遠回しな表現につながることがあります。

次に、身体的な要因も無視できません。特に、脳の働きに変化が生じている場合、言葉の選択や構成が難しくなることがあります。加齢に伴う認知機能の低下や、病気による脳への損傷などが、その代表的な例です。このような場合は、話し方が回りくどくなるだけでなく、言葉が出てこなくなったり、同じ言葉を繰り返したりするといった症状も現れることがあります。

さらに、過去の経験も、話し方に影響を及ぼすことがあります。過去のつらい経験や心の傷が、無意識のうちに心にブレーキをかけてしまい、直接的な表現を避けるようになることがあります。例えば、過去のトラウマ体験が原因で、特定の話題を避けて遠回りな言い方をしたり、自分の気持ちを隠すために曖昧な表現を使うことがあります。

このように、回りくどい話し方には様々な背景が隠されているため、安易に性格の問題だと決めつけるのは危険です。まずは、話し手の置かれている状況や背景を丁寧に理解しようと努めることが大切です。もし、話し手が強い不安を抱えている様子であれば、安心できる雰囲気を作り、落ち着いて話せるように優しく声をかけることが重要です。認知機能の低下が疑われる場合には、専門の医療機関への受診を促すことも必要です。それぞれの状況に合わせて適切な対応をすることで、話し手は安心して自分の気持ちを伝えることができるようになります。

| 要因 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 話し手の心の状態 | 不安や緊張、喜びや興奮といった感情の高まりが、思考を散漫にし、伝えたいことがうまく言葉にならない。 | 緊張で頭が真っ白になり、言いたいことが出てこない。 |

| 身体的な要因 | 脳の働きに変化が生じている場合、言葉の選択や構成が難しくなる。 | 加齢による認知機能の低下、病気による脳への損傷。 |

| 過去の経験 | 過去のつらい経験や心の傷が、無意識のうちに心にブレーキをかけ、直接的な表現を避けるようになる。 | 過去のトラウマ体験が原因で、特定の話題を避けて遠回りな言い方をしたり、気持ちを隠すために曖昧な表現を使う。 |

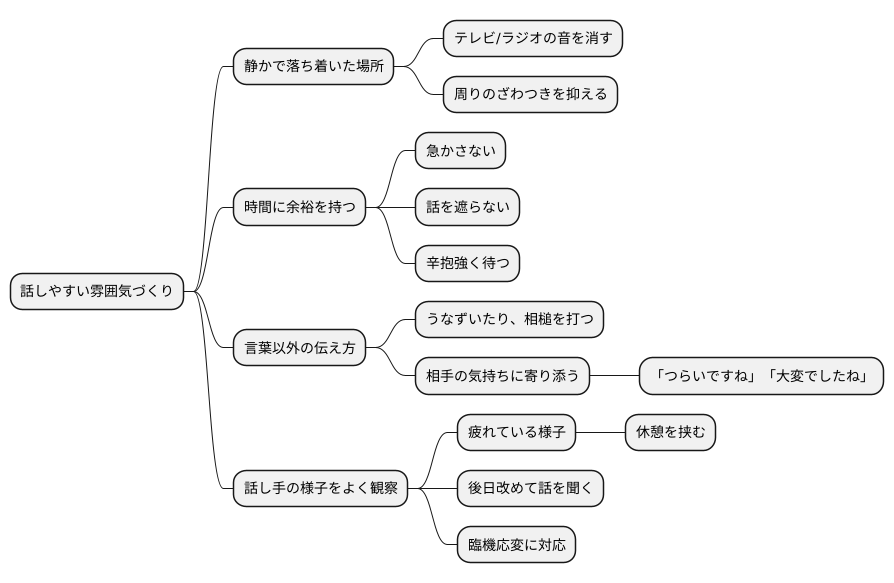

話しやすい環境づくり

お年寄りや体の不自由な方、または考えをうまく言葉にできない方と接する際、話しやすい雰囲気づくりはとても大切です。安心して話せる場所を作ることで、心を開いて気持ちを伝えてもらいやすくなります。まず、静かで落ち着いた場所を選びましょう。周りの音や人の動きが少ない場所であれば、落ち着いて話ができるはずです。テレビやラジオの音は消し、周りのざわつきもできる限り抑えましょう。そして、時間に余裕を持つことも大切です。急かしたり、話を遮ったりすると、話し手は不安になり、伝えたいことをうまく伝えられなくなってしまいます。じっくりと時間をかけて話を聞きましょう。相手が話し終わるまで辛抱強く待つ姿勢が大切です。

話しやすい雰囲気を作るには、言葉以外の伝え方も役に立ちます。例えば、相手の話にうなずいたり、相槌を打ったりすることで、「あなたの話を聞いていますよ」という気持ちを伝えることができます。また、相手の気持ちに寄り添うことも大切です。「つらいですね」「大変でしたね」など、共感の言葉を伝えることで、話し手は安心感を覚え、信頼関係が深まります。

さらに、話し手の様子をよく観察することも重要です。疲れている様子が見られたら、「少し休憩しませんか?」と声をかけて休憩を挟むことを提案してみましょう。また、「続きはまた今度話しましょうか?」と、後日改めて話を聞くことを提案するのも良いでしょう。話し手の気持ちや体の状態に合わせて、臨機応変に対応することで、より良いコミュニケーションを取ることができます。焦らず、ゆっくりと、話し手に寄り添うことを心がけましょう。

専門家への相談

話し方が回りくどくなることで、日常生活に困難を感じている場合は、ためらわずに専門家に相談することをお勧めします。この問題は、ご本人だけでなく、ご家族にも大きな負担となることがあります。早期に専門家の助言を受けることで、状況の改善だけでなく、精神的な負担の軽減にも繋がります。

精神科の医師や臨床心理士といった専門家は、様々な角度から状態を把握し、それぞれの状況に合った適切な対応策を示してくれます。例えば、じっくりと話を聞いて現状を丁寧に把握する、心理検査を用いて客観的な評価を行う、といった方法で、問題の根本原因を探ります。そして、必要に応じて、薬による治療や、行動療法、認知療法といった心の治療法を提案します。

専門家への相談は、直接会う方法だけでなく、電話やインターネットを利用した方法も選択できます。近年は、様々な事情で外出が難しい方でも気軽に相談できるよう、オンラインでの相談窓口を設けている医療機関や相談支援機関が増えています。まずは、お住まいの地域の相談窓口に連絡を取り、現在の状況を詳しく説明してみましょう。相談内容に応じて、適切な医療機関や支援団体を紹介してもらえます。

ご家族や親しい友人など、周囲の方々も一緒に相談に参加することは、とても有益です。専門家は、ご本人だけでなく、周囲の方々からの情報も参考にしながら、より多角的に問題を理解し、効果的な解決策を探っていきます。また、ご家族が相談に参加することで、ご本人はもちろんのこと、ご家族の不安や負担を和らげることにも繋がります。一人で抱え込まずに、周りの人に頼り、専門家の力を借りながら、より良い方向へ進んでいきましょう。

| 誰に相談する? | 相談方法 | 相談時のポイント |

|---|---|---|

| 精神科の医師や臨床心理士 | 直接会う、電話、インターネット | ご家族や親しい友人など、周囲の方々も一緒に相談に参加 |