誰もが安心できる社会を目指して

介護を学びたい

先生、『ソーシャルインクルージョン』って言葉がよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

はい。『ソーシャルインクルージョン』、社会の中への包括ということですね。例えば、要介護のお年寄りや障害のある方など、支援が必要な方も含めて、地域でみんな一緒に暮らしていけるように、という考え方のことです。誰もが安心して生活を送れるように、地域で支え合うことが大切なんですよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、困っている人だけを助けるのではなく、みんなが地域の一員として暮らせるようにしていくということですね?

介護の研究家

その通りです。例えば、お年寄りが気軽に立ち寄れる場所を作ったり、障害のある方が働きやすいように職場環境を整えたり、といった取り組みも『ソーシャルインクルージョン』の一つです。みんなが住みやすい地域を作ることで、結果的に支援が必要な方も暮らしやすくなる、そういう考え方ですね。

ソーシャルインクルージョンとは。

『社会参加』とは、例えば介護が必要な方や支援が必要な高齢者、経済的に苦しい方など、社会的に弱い立場にある人はもちろんのこと、すべての人が地域で受け入れられ、いつまでも人らしく、安心して暮らせるようにすることを意味します。これを『社会にみんなを包み込む』とも表現します。反対に、社会から排除してしまうことを『社会排除』と言います。この言葉は『介護』や『介助』と関わりが深いものです。

支え合いの輪を広げよう

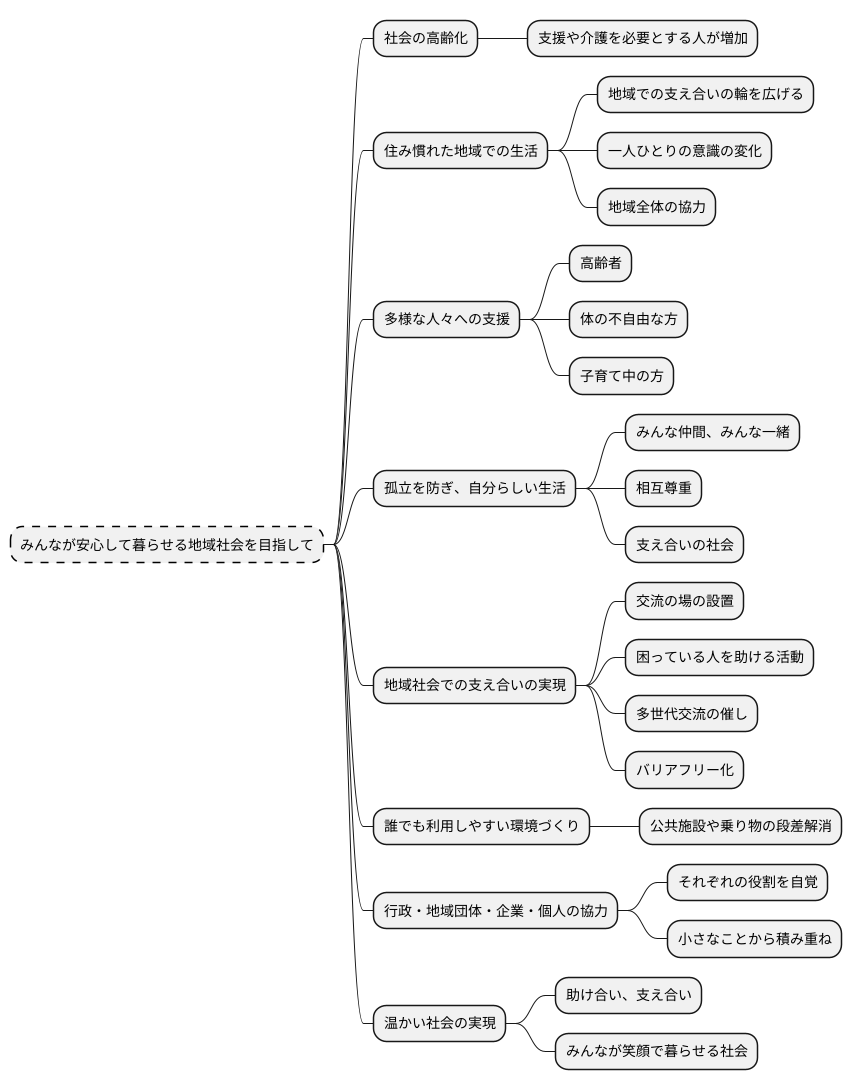

社会の高齢化が進む中で、支援や介護を必要とする人が増えています。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、支え合いの輪を広げていくことが、今の社会にとって重要な課題です。

高齢の方や体の不自由な方、子育て中の方など、様々な事情を抱える人が、地域で孤立することなく、自分らしく生活していくためには、私たち一人ひとりの意識の変化と、地域全体の協力が欠かせません。「みんな仲間、みんな一緒」という考えのもと、年齢や健康状態、経済的な状況に関わらず、すべての人が尊重され、支え合いながら生きていける社会を目指すべきです。

地域社会での支え合いを実現するためには、様々な取り組みが考えられます。例えば、地域の人々が集まって交流できる場を設けたり、困っている人を助けるための活動を広げたり、様々な世代が交流できる催しを開いたりすることで、人と人とのつながりを深めることができます。また、高齢者や体の不自由な方が暮らしやすいように、公共の施設や乗り物の段差をなくすなど、誰もが利用しやすい環境を作ることも大切です。

行政や地域の団体、企業、そして私たち一人ひとりもできることから始め、それぞれの役割を自覚し、協力していくことが大切です。小さなことでも、一つ一つ積み重ねていくことで、大きな力となり、より良い社会を作っていけると信じています。

助け合い、支え合うことで、誰もが笑顔で暮らせる温かい社会を、皆で一緒に作っていきましょう。

誰も取り残さない社会の実現

誰もが仲間外れにされることなく、共に生きる社会を作ることは、私たち全員の願いです。これは、困っている人を助けるだけでなく、社会全体をより良くするための大切な考え方です。すべての人が社会に関わり、それぞれの持ち味を発揮することで、社会はより豊かで元気になります。

例えば、年を重ねた方々が長年培ってきた経験や知識を地域に活かす仕組みを作ることで、高齢者の方々は生きがいを感じ、地域も活気づきます。また、体の不自由な方々が働きやすい環境を作ることで、彼らの才能が発揮され、社会全体が発展します。

誰も取り残さない社会を作ることは、教育、仕事、医療、福祉など、社会のあらゆる面に影響を与える重要な考え方です。すべての分野で、誰もが平等に機会を得られるようにしていく必要があります。そのためには、法律や制度を整えるだけでなく、人々の意識を変えることも必要です。

先入観や差別をなくし、様々な違いを認め合う社会を作ることが、誰も取り残さない社会の実現につながります。私たち一人ひとりが、周りの人々に気を配り、困っている人がいたら手を差し伸べる、そんな温かい社会を目指したいものです。

高齢者の方々には、これまでの経験を活かせる役割を、障がいのある方々には、それぞれの能力を発揮できる場を、子どもたちには、夢を育む環境を。誰もが自分の居場所を見つけ、安心して暮らせる社会を共に作り上げていきましょう。

支え合い、助け合うことで、より良い未来を築くことができると信じています。共に生きる社会の実現のため、私たち一人ひとりができることを考え、行動に移していきましょう。

| 誰もが共に生きる社会 |

|---|

| 困っている人を助けるだけでなく、社会全体をより良くする |

| 高齢者の経験や知識を地域に活かす |

| 体の不自由な方々が働きやすい環境を作る |

| 教育、仕事、医療、福祉など、社会のあらゆる面に影響を与える |

| 法律や制度を整えるだけでなく、人々の意識を変える |

| 先入観や差別をなくし、様々な違いを認め合う |

| 高齢者には経験を活かせる役割を、障がいのある方々には能力を発揮できる場を、子どもたちには夢を育む環境を |

| 支え合い、助け合うことで、より良い未来を築く |

地域で見守る大切さ

進む高齢化の中、地域社会における支え合いの大切さが増しています。特に、お一人で暮らすお年寄りや、介添えが必要な方々にとって、地域の人々による見守りは、孤立を防ぎ、安心感を育む上で欠かせません。

日々の挨拶や定期的な安否確認は、一見小さなことのようですが、実は大きな力を持っています。温かい交流を通して、地域の中に信頼関係が生まれ、お一人お一人が繋がりを感じながら暮らせる環境が築かれます。

また、地域で見守ることは、変化の早期発見にも繋がります。普段は元気な方が、急に外出されなくなったり、ゴミ出しが滞っていたりした場合、近所の方が異変に気付き、声をかけることで、健康状態の悪化や生活上の困りごとを早期に把握できることがあります。早期発見は、早期対応に繋がり、深刻な事態を未然に防ぐことにも繋がります。

地域には、様々な経歴や技能を持つ人々が暮らしています。子育ての経験がある方は、子育てに奮闘するご家庭を支え、専門的な知識を持つ方は地域住民に助言を行うなど、それぞれの得意分野を活かして地域に貢献することができます。このような多様な人材による支え合いは、地域全体の暮らしの質を高めることに繋がります。

地域で見守る体制を作るには、自治体、地域の団体、そして住民一人ひとりの協力が不可欠です。顔なじみが増え、気軽に声を掛け合えるような温かい関係を築くことで、誰もが地域社会に溶け込み、安心して暮らせる環境が実現します。皆で力を合わせ、支え合い、より良い地域社会を築いていきましょう。

| 地域における支え合いの重要性 | 具体的な行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 高齢化社会における孤立防止と安心感の醸成 | 日々の挨拶、定期的な安否確認 | 信頼関係の構築、繋がりを感じられる環境づくり |

| 変化の早期発見と対応 | 外出頻度の変化、ゴミ出しの滞り等の観察 | 健康状態悪化や生活困窮の早期把握、深刻な事態の予防 |

| 多様な人材による地域貢献 | 子育て支援、専門知識の提供など | 地域全体の暮らしの質の向上 |

| 地域で見守る体制の構築 | 自治体、地域団体、住民の協力 | 温かい地域社会の実現、誰もが安心して暮らせる環境づくり |

共に生きる社会を目指して

「共に生きる社会」とは、年齢や性別、障害の有無、国籍などに関わらず、誰もが地域社会の一員として尊重され、自分らしく暮らせる社会のことです。一人ひとりがかけがえのない存在として認められ、互いに支え合い、助け合う温かい社会を築くことが大切です。

高齢になると、身体機能の低下や認知症などにより、日常生活に支援が必要となる場合があります。介護は、高齢者が尊厳を保ちながら、その人らしい生活を送れるよう、食事や入浴、排泄などの日常生活を支援することです。介護を通して、高齢者の身体的・精神的な負担を軽減し、生活の質を高めることができます。また、家族の介護負担を軽減し、安心して働き続けられるよう支援することも重要です。

一方、障害のある人は、日常生活や社会生活を送る上で、様々な困難に直面することがあります。介助は、障害のある人が可能な限り自立した生活を送れるよう、必要なサポートを提供することです。例えば、視覚障害のある人には、移動のサポートや情報の提供、聴覚障害のある人には、手話通訳や筆談によるコミュニケーション支援などがあります。身体障害のある人には、車いすの操作や移動の補助、知的障害のある人には、日常生活の指導や社会生活への適応支援など、それぞれの状況に合わせた支援が必要です。

共に生きる社会を実現するためには、私たち一人ひとりの意識改革が不可欠です。高齢者や障害のある人に対する偏見や差別をなくし、多様性を尊重する社会を築くことが重要です。地域社会での交流の場を設けたり、共に活動する機会を増やすことで、互いの理解を深め、支え合いの心を育むことができます。また、行政は、地域包括ケアシステムの構築や福祉サービスの充実などを通して、誰もが安心して暮らせる社会基盤を整備する必要があります。企業も、高齢者や障害のある人の雇用促進や働きやすい環境づくりなどを通して、社会参画を積極的に支援していくことが重要です。

ソーシャルインクルージョンは、一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、私たち一人ひとりができることから始め、共に支え合い、助け合う社会を目指して、共に歩んでいくことが大切です。

| 項目 | 説明 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 共に生きる社会 | 年齢、性別、障害の有無、国籍に関わらず、誰もが地域社会の一員として尊重され、自分らしく暮らせる社会 | 一人ひとりがかけがえのない存在として認められ、互いに支え合い、助け合う温かい社会 |

| 介護 | 高齢者が尊厳を保ちながら、その人らしい生活を送れるよう、食事や入浴、排泄などの日常生活を支援すること | 高齢者の身体的・精神的な負担を軽減し、生活の質を高める。家族の介護負担軽減 |

| 介助 | 障害のある人が可能な限り自立した生活を送れるよう、必要なサポートを提供すること (例: 視覚障害者への移動サポート、聴覚障害者への手話通訳、身体障害者への車いす操作補助、知的障害者への日常生活指導など) | 障害のある人の自立支援 |

| 共に生きる社会の実現に必要なこと | 一人ひとりの意識改革(高齢者や障害のある人に対する偏見や差別をなくし、多様性を尊重する社会)、地域社会での交流促進、行政による地域包括ケアシステム構築や福祉サービス充実、企業による高齢者や障害のある人の雇用促進や働きやすい環境づくり | ソーシャルインクルージョン |

未来への希望を繋ぐ

未来への希望を繋ぐには、誰もが仲間外れにされることなく、社会の一員として暮らせるようにすることが大切です。この考え方を、社会にみんなを巻き込むという意味を持つ言葉で表すと、ソーシャルインクルージョンと言います。ソーシャルインクルージョンを実現することは、私たちの世代だけでなく、これからを担う子供たちにとっても大きな意味を持ちます。

子供たちが様々な違いを認め合い、支え合うことの大切さを学ぶことで、より良い社会が築かれるでしょう。ですから、学校教育の中で、ソーシャルインクルージョンに関する教育を充実させることが重要です。子供たちが、色々な立場の人々の気持ちや考えに触れ、共に生きる社会の大切さを学ぶことで、将来、社会を担う立派な大人に成長していくことが期待されます。

家庭においても、親が子供にソーシャルインクルージョンの重要性を伝えることが大切です。日常生活の中で、困っている人がいたら助ける、周りの人に感謝の気持ちを伝えるなど、小さなことから実践していくことで、子供たちは自然と相手の気持ちを思いやる心や優しい心を育んでいくでしょう。周りの人に親切にする、困っている人を見かけたら声をかけるといった行動は、思いやりの心を育むだけでなく、社会との繋がりを意識づける上でも大切な機会となります。

ソーシャルインクルージョンは、社会全体で取り組むべき課題です。国や自治体、会社、地域の集まり、そして私たち一人ひとりが、それぞれの役割を自覚し、協力していくことで、より良い社会を築くことができます。高齢者や障がいを持つ方々、様々な背景を持つ人々が、地域で孤立することなく、自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指していく必要があります。

未来を担う子供たちのために、そして、私たち自身の未来のために、共に力を合わせ、誰もが笑顔で暮らせる社会を実現していきましょう。希望に満ちた未来を創造するために、共に歩みを進めていきましょう。

| 主体 | 取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 学校 | ソーシャルインクルージョンに関する教育の充実 様々な立場の人々の気持ちや考えに触れる機会の提供 |

共に生きる社会の大切さを学ぶ 将来、社会を担う立派な大人に成長 |

| 家庭 | 親が子供にソーシャルインクルージョンの重要性を伝える 困っている人を助ける、感謝の気持ちを伝えるなど、日常生活での実践 |

相手の気持ちを思いやる心や優しい心を育む 社会との繋がりを意識づける |

| 社会全体 | 国、自治体、会社、地域、個人それぞれの役割を自覚し、協力 | 高齢者、障がい者、様々な背景を持つ人々が孤立することなく、自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現 |