力を引き出す介護を目指して

介護を学びたい

先生、「エンパワーメント」って高齢者や障がいを持つ方の生活の力をどうやって支えることか、もう少し詳しく教えてもらえますか?

介護の研究家

いい質問ですね。エンパワーメントは、その人自身の中にある力を引き出すことで、自分で生活していく力を高めることを目指しています。例えば、車いすを使っている方に、ただ移動のお手伝いをするだけでなく、自分で行きたい場所を決め、安全に移動する方法を一緒に考えたりするのもエンパワーメントの一つです。

介護を学びたい

なるほど。ただ身の回りのお手伝いをするのとは違うんですね。具体的にどういう場面でエンパワーメントが必要なのでしょうか?

介護の研究家

そうですね。例えば、着替えや食事など、自分でできることはなるべく自分で行ってもらうように促したり、どんな生活を送りたいかという希望を聞き、実現に向けて一緒に計画を立てたりすることなどもエンパワーメントの場面と言えます。大切なのは、その人の意思や気持ちを尊重し、主体的に行動できるように支えることですよ。

エンパワーメントとは。

「介護」と「介助」について説明します。特に「エンパワーメント」という考え方について取り上げます。これは、お年寄りや体の働きに不自由がある方に対して、心の面で支えることで、ご自身の力で生活していけるようにする取り組みです。

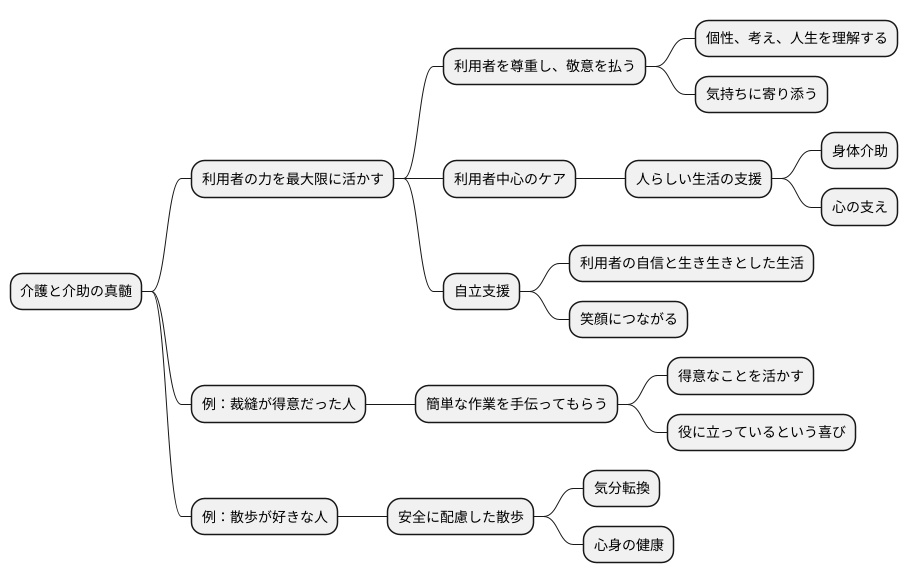

自立支援の心構え

お世話をしたい気持ちは自然ですが、介護や介助において本当に大切なのは、利用者の方々が持っている力を最大限に活かせるようにすることです。そのために、私たちはまず、利用者の方々をお世話をする対象としてではなく、一人ひとり異なる個性や考え、これまで歩んできた人生を持つ人間として、大切に思い、敬意を払って接する必要があります。

利用者の方それぞれが、どのような人生を歩み、何を大切に思ってきたのか、どんな風に日々を過ごしたいと思っているのかを理解し、その気持ちに寄り添うことが重要です。例えば、昔、裁縫が得意だった方なら、ボタン付けなど簡単な作業を手伝ってもらうことで、その方の得意なことを活かし、『役に立っている』という喜びを感じてもらうことができます。また、散歩が好きな方なら、安全に配慮しながら一緒に散歩に出かけることで、気分転換になり、心身の健康にも繋がります。

このように、利用者の方々の気持ちや希望を尊重し、その人らしい生活を送れるように支えることが、私たちの役割です。これは、食事や着替え、移動といった身体的な介助だけでなく、話し相手になったり、趣味を楽しめるように手助けをしたり、不安な気持ちに寄り添って励ましたりといった心の支えも含みます。

利用者の方々が、自信を持って、生き生きと生活できるよう、その人自身の中にある力を引き出すことを常に心掛けて、介護や介助に取り組むことが大切です。これが、自立支援の第一歩であり、利用者の方々の笑顔に繋がる道となるでしょう。

介護と介助の違い

「介護」と「介助」、どちらも人を支える大切な言葉ですが、その意味する範囲には違いがあります。まず「介助」とは、主に身体的な動作の補助を指します。たとえば、食事をする際に箸やスプーンを持って食べさせる、入浴の際に体を洗う、あるいは車椅子への移乗や歩行の補助などが挙げられます。介助の目的は、利用者の身体的な負担を軽くし、安全に日常生活を送れるようにすることです。介助は、利用者の自立を促すために行う場合もあります。

一方、「介護」は介助よりも広い意味を持ち、身体的な支援に加えて、精神的な支えや生活全般の支援を含みます。具体的には、介助に加えて、話し相手になる、趣味や楽しみを見つける手伝いをする、不安や悩みに耳を傾けるといった精神的なケアも介護の重要な要素です。さらに、介護は利用者の生活環境を整えることも重視します。例えば、住み慣れた家で安心して暮らせるように、福祉用具の導入を提案したり、地域包括支援センターなどの関係機関と連携して必要なサービスを受けられるように手配したりします。

このように「介護」とは、利用者一人ひとりの生活の質を高めることを目指し、心身両面から包括的に支えることを意味します。つまり、「介助」は「介護」の一部であり、「介護」はより幅広い支援と言えるでしょう。それぞれの違いを理解することで、より適切な支援を提供できるようになります。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 意味 | 心身両面から包括的に支える | 身体的な動作の補助 |

| 目的 | 生活の質を高める | 身体的負担を軽くし、安全に日常生活を送れるようにする |

| 内容 | 身体介助、精神的ケア、生活環境整備、関係機関との連携など | 食事、入浴、移動、歩行などの補助 |

| その他 | 介助を含むより広い概念 | 介護の一部 |

力を引き出すための具体的な方法

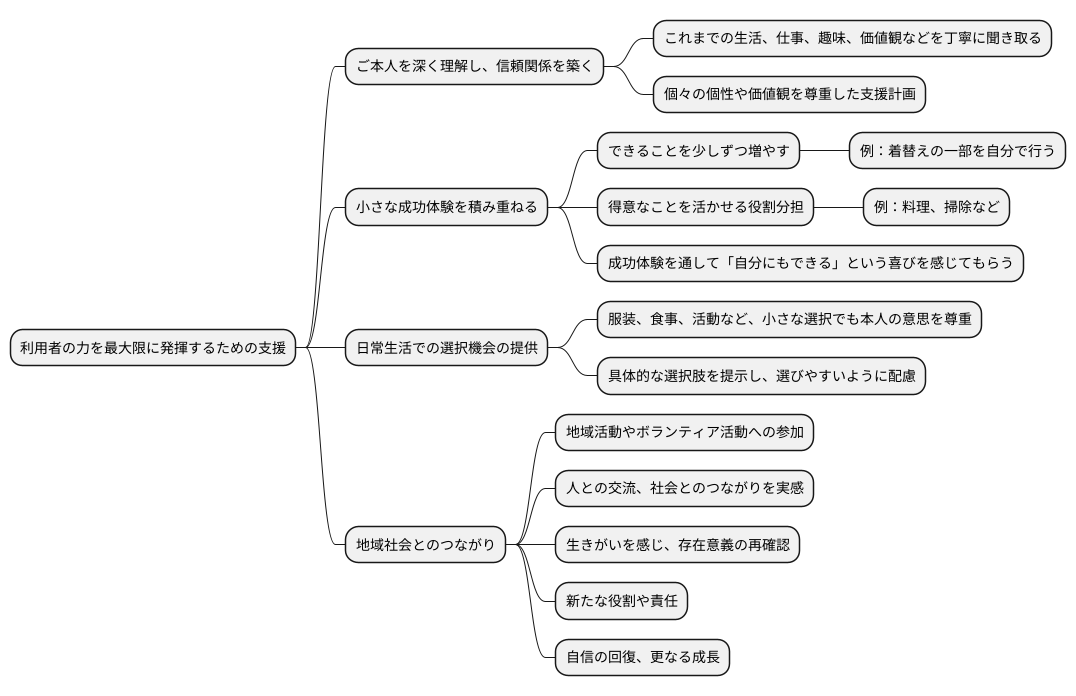

利用者の方々が持っている力や可能性を最大限に発揮できるよう支援するためには、まず、ご本人を深く理解し、信頼することが大切です。その方のこれまでの生活、仕事、趣味、そして、どのようなことを大切に思っているのかなどを丁寧に聞き取り、個々の個性や価値観を尊重した上で、支援計画を立てていく必要があります。

小さな成功体験を積み重ねることは、自信につながり、さらなる意欲を引き出す力となります。たとえば、これまで手伝いが必要だった着替えを、シャツのボタンを一つだけでも自分で留めてもらう、あるいは、靴下を片方だけでも自分で履いてもらうなど、できることを少しずつ増やしていくことが重要です。また、料理が得意な方であれば、簡単な盛り付けや野菜の皮むきなどを手伝ってもらう、掃除が好きな方であれば、テーブルを拭いてもらうなど、得意なことを活かせる役割分担を考えることも効果的です。成功体験を通して、「自分にもできる」という喜びを感じてもらうことが、次の行動への原動力となります。

日常生活の中で、ご本人が主体的に選択できる機会を多く提供することも、力を引き出す上で大切な要素です。今日の服装、食事のメニュー、参加したい活動など、たとえ小さな選択であっても、ご本人の意思を尊重し、決定権を与えることで、自己肯定感を高め、意欲的な行動を促すことができます。「今日は何色の服を着ますか?」「肉料理と魚料理、どちらがいいですか?」「午前中は散歩、午後は読書、どちらにしましょうか?」といったように、具体的な選択肢を提示し、ご本人が選びやすいように配慮することも大切です。

地域社会とのつながりを育み、社会参加を促進することも、力を引き出す上で重要な役割を果たします。地域活動への参加やボランティア活動への参加を通して、人との交流を深め、社会とのつながりを実感することで、生きがいを感じ、自分自身の存在意義を再確認することにつながります。また、地域社会での活動を通して、新たな役割や責任を担うことで、自信を取り戻し、更なる成長を促すことも期待できます。

傾聴の重要性

人と人が心を通わせる上で、じっくり話を聞くということはとても大切なことです。特に、介護や介助が必要な方々にとっては、自分の気持ちを聞いてもらえるということは、何よりも大きな支えとなります。話を聞いてもらうことで、安心感を得たり、自分自身を大切にされていると感じたりすることができるからです。

利用者の方々が語る言葉の一つ一つには、その方の生きてきた道のりや、今の気持ち、そして未来への希望が込められています。どんなに小さな言葉であっても、決して軽んじることなく、真心を込めて耳を傾ける必要があります。例えば、何気ない日常の出来事や、楽しかった思い出、あるいは不安や悩みなど、どんな話であっても、真剣に受け止めることが大切です。

話を聞く際には、ただ耳に入れて言葉を理解するだけでなく、相手の気持ちに寄り添うことが重要です。相手の立場になって、どんな気持ちでその言葉を話しているのか、想像力を働かせましょう。時には、言葉の裏に隠された真意を読み取る必要もあります。例えば、笑顔で話していても、実は心の中では寂しさを感じているかもしれません。言葉だけでなく、表情やしぐさ、声のトーンなどにも注意を払い、言葉にされていない気持ちにも気を配ることが大切です。

このように、心を込めて話を聞くことで、利用者の方との信頼関係を築くことができます。信頼関係が深まれば、より深いコミュニケーションが可能となり、その方の本当の気持ちやニーズを理解することができます。そして、その理解に基づいた、より適切な介護や介助を提供することができるのです。じっくり話を聞くことは、単に情報を得るためだけのものではなく、相手との心の距離を縮め、温かい人間関係を築くためのものでもあるということを忘れてはなりません。

| 大切なこと | 具体的な行動 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| じっくり話を聞く | 真心を込めて耳を傾ける 言葉だけでなく、表情やしぐさ、声のトーンにも注意を払う 言葉にされていない気持ちにも気を配る |

安心感を与える 自分自身を大切にされていると感じさせる 信頼関係を築く より深いコミュニケーションを可能にする 本当の気持ちやニーズを理解する より適切な介護や介助を提供する 心の距離を縮め、温かい人間関係を築く |

| 相手の気持ちに寄り添う | 相手の立場になって、どんな気持ちで話しているのか想像する 言葉の裏に隠された真意を読み取る |

信頼関係を築く 本当の気持ちやニーズを理解する より適切な介護や介助を提供する |

地域社会との連携

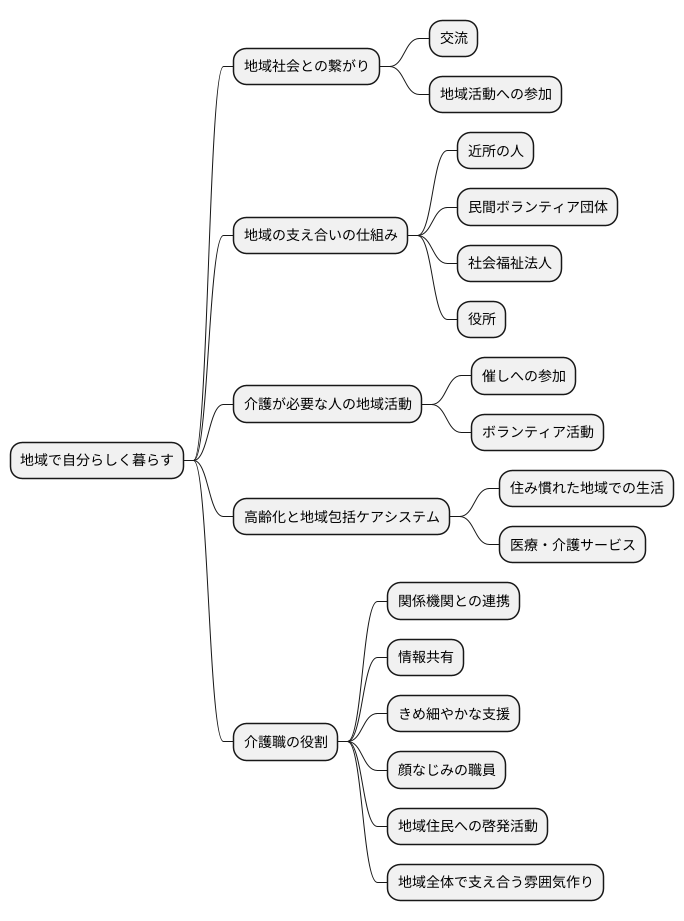

人が住み慣れた地域で、自分らしく元気に暮らしていくためには、地域社会との繋がりを大切にすることが欠かせません。地域の人たちと交流したり、地域の活動に参加したりすることで、社会との関わりを持ち続けることは、孤独を防ぎ、日々の暮らしをより豊かにすることに繋がります。

地域には、様々な人たちが支え合う仕組みがあります。例えば、近所の人たち、民間のボランティア団体、社会福祉法人、役所など、色々な機関と協力することで、必要なサービスを必要な人に届けることができます。

介護が必要な人も、地域の一員として活躍できる場があることが大切です。地域の催しに参加したり、ボランティア活動に参加したりすることで、社会との繋がりを維持し、生きがいを感じることができます。

高齢化が進む中で、地域全体で高齢者を支える仕組み作りは急務です。これは「地域包括ケアシステム」と呼ばれ、住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを受けながら、安心して暮らせるようにすることを目指しています。

介護の仕事をする私たちは、この仕組み作りの重要な役割を担っています。地域の様々な人たちと協力し、情報を共有し、連携を深めることで、一人ひとりに合ったきめ細やかな支援を提供していくことが重要です。顔なじみの職員が、利用者の状態や希望を把握し、地域住民や関係機関と情報を共有することで、より質の高いサービス提供に繋がります。また、地域住民向けの講座やイベントなどを開催し、介護についての理解を深めてもらうことで、地域全体で支え合う雰囲気作りを推進することも大切です。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、私たち介護従事者は、地域社会との連携を強化し、地域全体で支え合う仕組み作りに貢献していきます。