利き手交換:新たな可能性

介護を学びたい

先生、「利き手交換」って、字を見ると反対の手を使う練習をすることだと思うんですけど、実際にはどういうことをするんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。確かに「交換」という言葉から、反対の手だけを使う練習を想像するかもしれません。しかし、利き手交換は、反対の手を新しい利き手として使えるように訓練することなんです。つまり、これまで利き手で行っていた全ての動作を、反対の手でできるように練習していくんですよ。

介護を学びたい

全ての動作ですか?箸や鉛筆を持つ練習だけじゃないんですね。

介護の研究家

その通りです。箸や鉛筆はもちろん、歯磨き、着替え、食事の準備、掃除など、日常生活の全てを反対の手で行えるように訓練します。そうすることで、再び自立した生活を送れるようになるんですよ。

利き手交換とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉、『利き手交換』について説明します。『利き手交換』とは、脳卒中や事故などが原因で、普段よく使う手の側の体が麻痺したり、切断されたりした時に、もう片方の手で普段使っていた手と同じように使えるように練習することです。

利き手交換とは

利き手交換とは、これまで使い慣れていた利き手とは反対の手を、新しい利き手として使えるように練習することです。たとえば、右利きの人が左手を、左利きの人が右手を新たに利き手として使う訓練を指します。

この訓練が必要となるのは、主に脳卒中や事故、怪我などによって、それまで使っていた利き手が麻痺してしまった場合や、あるいは切断を余儀なくされた場合などです。日常生活を送る上で必要となる様々な動作を、残された使える手で確実に行えるようにするために行われます。

具体的には、これまでとは反対の手で、文字を書いたり、箸を使って食事をしたり、服を着たり脱いだりするといった、日常生活における様々な動作を一つ一つ練習し、新たに習得していくことになります。これは決して容易なことではなく、非常に根気のいる、長く地道な訓練の積み重ねが必要です。

利き手交換は、身体機能の回復を目指すリハビリテーションの一環として行われます。リハビリテーションの中でも、日常生活の自立度を高める上で特に重要な位置を占めています。日常生活の動作をスムーズに行えるようになると、生活の質の向上に繋がります。また、精神的な負担の軽減にも大きく貢献します。

利き手交換は、専門家である作業療法士などの指導のもとで行われることが一般的です。個々の状況に合わせて、無理のないプログラムが作成され、その人に合った適切な訓練が提供されます。焦らず、少しずつ着実に練習を重ねていくことが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 利き手交換とは | これまでと反対の手を新しい利き手として使えるように練習すること |

| 目的 | 麻痺や切断などで利き手が使えなくなった場合に、残された手で日常生活動作を行えるようにするため |

| 具体的な内容 | 文字を書く、箸を使う、服を着脱するなど、日常生活の様々な動作を反対の手で練習する |

| 難易度 | 容易ではなく、根気と地道な訓練が必要 |

| 位置づけ | リハビリテーションの一環であり、日常生活の自立度を高める上で重要 |

| 効果 | 生活の質の向上、精神的な負担の軽減 |

| 実施方法 | 作業療法士などの指導のもと、個々の状況に合わせたプログラムで訓練 |

| その他 | 焦らず少しずつ着実に練習することが大切 |

利き手交換の難しさ

利き手を変えるということは、ただ反対の手を使うといった簡単なことではありません。長年使い慣れた利き手には、私たちが意識していないところで、複雑な動きを滑らかにこなすための神経の道筋がしっかりと作られています。たとえば、箸を使って食べ物を掴む、鉛筆で文字を書く、といった日常の動作も、長年の訓練によって初めてスムーズに行えるようになるのです。この滑らかな動作を支えているのが、脳の中に張り巡らされた神経回路です。

反対の手で同じ動作をしようとすると、脳は新しい神経の道筋を作り、それを太くしっかりとしたものにする必要があります。これは、まるで荒れた山道を切り開き、舗装道路を新たに作るような、大変な作業です。多くの時間と努力が必要となるため、途中で諦めてしまう人も少なくありません。また、これまでとは反対の手で細かい作業を行うのは、実際に行ってみると想像以上に難しいものです。思うように手が動かず、上手くいかないもどかしさを感じてしまうでしょう。このようなもどかしさは、新しいことを学ぶ上での当然の反応です。

利き手を変える際に大切なのは、焦らず、少しずつ練習を進めていくこと、そして小さな成功体験を積み重ねていくことです。最初は簡単な動作から始め、徐々に複雑な動作に挑戦していきましょう。たとえば、箸を持つ練習であれば、まずは豆腐のような掴みやすいものから始め、徐々に豆などの小さなものに挑戦していくと良いでしょう。また、毎日決まった時間に取り組むことで、習慣化することも重要です。そして、少しでも上達を感じられたら、自分をしっかりと褒めてあげましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、自信につながり、継続する力となります。周りの人にも協力してもらいながら、焦らず、根気強く練習を続けることが、利き手交換の成功への鍵となります。

| 利き手を変えることの難しさ | 利き手を変えるためのポイント |

|---|---|

|

|

利き手交換の進め方

利き手を変えるということは、これまで当たり前のように行ってきた動作を、反対の手で一から覚え直すということです。これは簡単なことではなく、多くの時間と努力が必要です。そのため、ご自身の状況に合わせて、無理なく進めていくことが大切です。

まず、作業療法士などの専門家に相談し、現在の体の状態、残されている手の機能、生活環境などを総合的に評価してもらいましょう。その上で、どんな動作をどの程度までできるようになりたいのか、具体的な目標を立てます。例えば、最初は食事の時、スプーンや箸を使って食べ物を口に運ぶといった、比較的簡単な動作から始めるのが一般的です。慣れてきたら、ハサミを使う、字を書く、ボタンをかけるなど、徐々に複雑な動作に挑戦していきます。

練習は、日常生活の中で繰り返し行うことが重要です。毎日歯を磨く、服を着替える、食事をするといった、普段何気なく行っている動作を、意識して反対の手で行うようにしましょう。最初はぎこちなく、時間がかかってしまうかもしれませんが、焦らず、少しずつ新しい手に馴染ませていきましょう。

利き手を変える過程では、思うように動かせなかったり、うまくいかないことにイライラしたり、落ち込んだりすることもあるでしょう。そんな時は、一人で抱え込まず、専門家に相談したり、同じように利き手交換に取り組んでいる人と交流してみましょう。他の人と経験を共有したり、励まし合うことで、モチベーションを維持し、困難を乗り越える力につながります。

家族や周囲の人の理解と協力も大切です。利き手交換をしている間は、どうしても時間がかかったり、うまくできないことが増えます。周りの人に状況を説明し、温かく見守ってもらい、必要な時にはサポートをお願いしましょう。周囲の協力は、大きな支えとなり、練習を続けるための力となります。

| 段階 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 準備段階 | 専門家への相談、現状評価、目標設定 | 体の状態、手の機能、生活環境を総合的に評価してもらう。 具体的な目標(例:スプーンや箸を使う、ハサミを使う、字を書く)を設定する。 |

| 練習段階 | 日常生活での反復練習 | 日常動作(歯磨き、着替え、食事など)を意識して反対の手で行う。 最初は簡単な動作から始め、徐々に複雑な動作へ。 焦らず、少しずつ新しい手に馴染ませる。 |

| 困難への対処 | 専門家・周囲の人のサポート | イライラ、落ち込みを感じたら、一人で抱え込まず相談する。 経験の共有、励まし合い。 |

| 周囲の協力 | 理解とサポート | 状況説明、温かく見守る、必要な時にサポート。 |

利き手交換の効果

利き手を交換することは、思いのほか多くの良い効果をもたらし、日々の暮らしを大きく変える力を持っています。これまで不自由を感じていた動作が、自分の力でできるようになる喜びは、生活の質を向上させるだけでなく、心の活力を呼び覚まします。

たとえば、朝起きて服を着替える、食事を摂る、お風呂に入るといった、毎日繰り返す基本的な動作を、自分の力でスムーズに行えるようになることは、大きな自信につながります。これまで家族や介護者に頼らざるを得なかったことが、少しずつ自分でできるようになることで、精神的な自立を促し、より積極的な気持ちで毎日を過ごせるようになるでしょう。

さらに、利き手を交換する効果は、基本的な動作にとどまりません。以前は楽しんでいた趣味や、仕事で必要だった作業など、人生を豊かにしていた活動に再び取り組めるようになる可能性も秘めているのです。絵を描く、楽器を演奏する、料理を作る、パソコンを操作するなど、これまで諦めていた活動に再び挑戦することで、新たな喜びや生きがいを見出すことができるかもしれません。また、社会とのつながりを再び感じ、人との交流を楽しむことにもつながるでしょう。

もちろん、利き手を交換することは簡単なことではありません。根気強く練習を続け、新しい動きに慣れるためには、時間と努力が必要です。しかし、諦めずに努力を続けることで、身体機能の回復だけでなく、心の成長も促され、これまで想像もしていなかったような新たな可能性が開かれるはずです。焦らず、少しずつ、新しい利き手と仲良くなっていくように、前向きに取り組んでいきましょう。

| 利き手交換の効果 | 詳細 |

|---|---|

| 生活の質の向上 |

|

| 趣味や仕事の再開 |

|

| 心身の成長 |

|

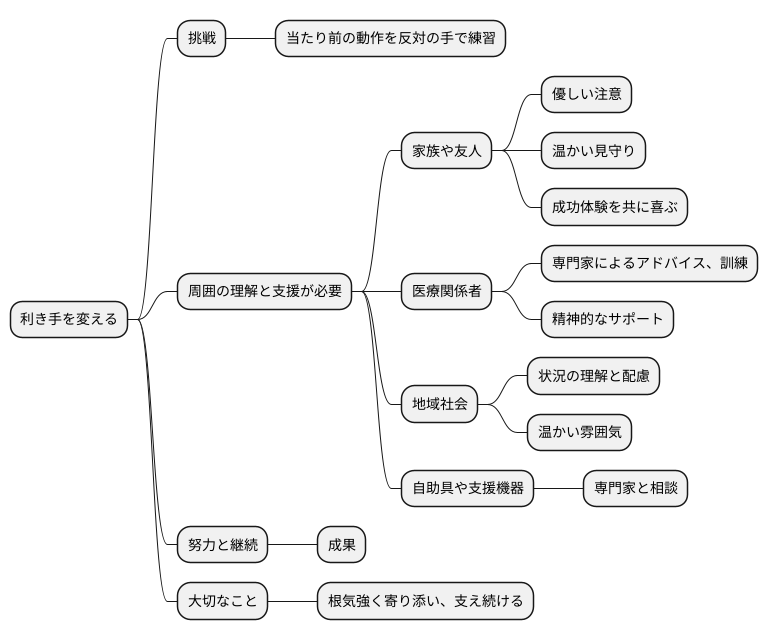

支援の大切さ

利き手を変えるということは、これまで当たり前のように行ってきた動作を、反対の手で一から練習し直すという、大変な挑戦です。周囲の理解と支援なくしては、なかなか成功させることは難しいでしょう。

まず、家族や友人の支えは大変重要です。日常生活の中で、つい元の利き手を使ってしまう場面もあるでしょう。そんな時、頭ごなしに叱責するのではなく、優しく注意し、新しい利き手で挑戦するよう励ましてあげることが大切です。焦りは禁物です。長い目で見て、温かく見守り、小さな成功体験を共に喜び、積み重ねていくことが、自信につながり、継続する力となります。

医療関係者も、専門的な立場から大きな支えとなります。医師や作業療法士などの専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスや訓練方法を提供してくれます。また、精神的なサポートも行ってくれますので、不安や悩みを相談することもできます。

地域社会の理解も、欠かせません。職場や学校、近所の人々が、利き手交換に取り組む人の状況を理解し、配慮してくれることで、社会生活を送る上での負担を大きく軽減することができます。例えば、書類を書く際に少し時間がかかったり、不器用な動きになってしまうことを受け入れてくれる温かい雰囲気は、大きな励みになります。

自助具や支援機器も、利き手交換を助ける上で、心強い味方です。様々な種類のものが開発されていますので、専門家と相談しながら、自分に合ったものを選んで活用することで、よりスムーズに新しい利き手を使いこなせるようになるでしょう。

利き手交換は、決して容易な道のりではありません。しかし、諦めずに努力を続けることで、必ず成果は得られます。周囲の人々が、根気強く寄り添い、支え続けることが、何よりも大切なのです。