社会的不利とは?:その意味と影響

介護を学びたい

先生、「社会的不利」って言葉がよくわからないのですが、教えていただけますか?特に「介護」と「介助」の場面でどういう意味になるのか知りたいです。

介護の研究家

いい質問だね。「社会的不利」とは、障害があるために、多くの人が当たり前にできている生活や社会への参加が難しくなっている状態を指すんだ。例えば、階段しかない建物だと車いすの人は入れないよね。これが社会的不利の一例だよ。「介護」や「介助」の場面では、その人が社会生活を送る上で不利な状況を、少しでも解消しようとする支援の必要性を示している言葉なんだ。

介護を学びたい

なるほど。階段しかない建物だと車いすの人は入れないのは、確かに不利ですね。でも、「介護」と「介助」の場面での「社会的不利」って、具体的にどんなものがありますか?

介護の研究家

そうだね。例えば、一人で食事をすることが難しい人が、適切な介助が受けられないために栄養が偏ってしまう、といった状況も社会的不利と言える。また、介護が必要な高齢者が、外出の支援を受けられないために社会との繋がりが希薄になってしまうことも、社会的不利の一つと言えるだろうね。つまり、障害や高齢のために社会参加が制限され、生活の質が低下してしまうことを幅広く指しているんだ。

社会的不利とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関して、『社会的不利』とは、障がいがあるために、ほとんどの人にあたりまえのように保障されている生活のレベルや、社会での活動への参加、また社会からの評価といったものが、不利な状態になっていることを指します。

社会的不利の定義

社会的不利とは、障害を理由に、日常生活を送る上で様々な不自由が生じている状態を指します。多くの人々が当たり前に享受している暮らしの質、社会への参加、人々からの評価といった点で、不利益を被っている状態です。これは、お金がないといった経済的な困窮だけを意味するのではなく、教育を受ける機会、仕事を得る機会、医療を受ける機会、住まいを確保する機会、文化活動に親しむ機会、情報を得る機会など、暮らしに関わる様々な面で不自由な状態におかれていることを幅広く捉えた考え方です。

具体的に説明すると、教育の面では、学校に通うための合理的配慮が受けられなかったり、適切な支援を受けられないことで、学習に遅れが出てしまうことがあります。仕事の面では、障害を理由に雇用を断られたり、希望する仕事に就けないといったことが起こります。医療の面では、必要な医療サービスを受けにくかったり、十分な情報提供が得られない場合があります。住まいの面では、バリアフリーの住宅が不足していたり、入居を拒否されるなどの問題があります。文化活動への参加という面では、美術館や劇場などの施設にアクセスしづらかったり、イベント情報が得にくいことがあります。情報アクセスという面では、インターネットや公共サービスの情報が分かりにくい形式で提供され、必要な情報を得ることが困難な場合があります。

このように、社会的不利は、人としての尊厳を傷つけ、社会に参加する機会を奪う重大な問題です。社会的不利の実態を正しく理解し、一人ひとりの状況に合わせた適切な対応策を考え、実行していくことが社会全体の課題として重要です。

| 社会的不利の領域 | 具体的な不利益の例 |

|---|---|

| 教育 | 合理的配慮の不足、適切な支援の不足による学習の遅れ |

| 仕事 | 障害を理由とした雇用拒否、希望の職種への就職困難 |

| 医療 | 必要な医療サービスへのアクセス困難、十分な情報提供の不足 |

| 住まい | バリアフリー住宅の不足、入居拒否 |

| 文化活動 | 文化施設へのアクセス困難、イベント情報の不足 |

| 情報アクセス | 分かりにくい情報提供による情報入手困難 |

社会的不利が生じる原因

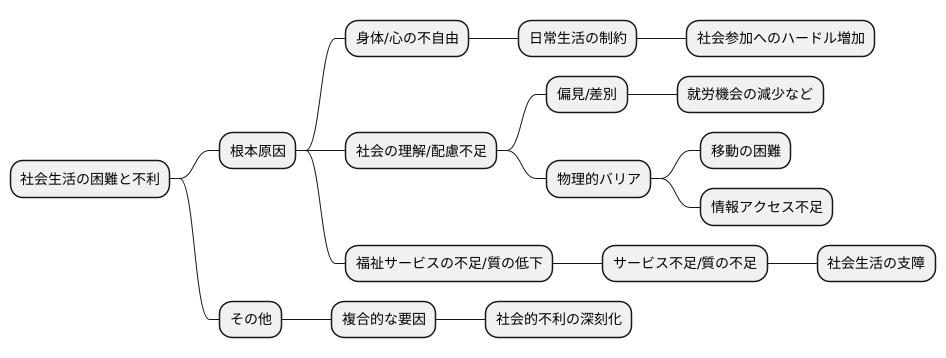

人が社会生活を送る上で困難に直面し、不利な立場に置かれる原因は複雑に絡み合っており、一つに特定することはできません。まず、生まれつき、あるいは病気や事故によって、身体や心に不自由さを抱えることは、日常生活を送る上で大きな制約となります。階段の上り下りや、細かい作業、人と話すこと、考えることなど、当たり前にできていたことができなくなることで、社会参加へのハードルが高くなってしまうのです。

さらに、社会全体に、障害への正しい理解や適切な配慮が不足していることも、社会的不利を生む大きな要因です。障害のある人に対する偏見や差別意識は根強く、仕事を得る機会が少なかったり、周りの人からの心無い言葉に傷ついたりするなど、様々な困難に直面します。また、駅や公共施設、街中の建物などに段差が多く、車いすでの移動が難しかったり、音声案内や点字表記が不十分で情報を得にくかったりと、物理的なバリアも社会参加を阻む一因です。これらは、障害のあるなしに関わらず、誰もが暮らしやすい社会を作るための整備が遅れていることを示しています。

加えて、福祉サービスの不足や質の低下も問題です。障害のある人が地域で安心して暮らしていくためには、適切な支援が必要です。しかし、必要なサービスを受けられなかったり、サービスの質が十分でなかったりすると、社会生活を送る上で大きな支障となります。例えば、自宅で介護を受けたくても受け入れ先が見つからない、あるいは、障害の特性に合った支援を受けられないといった状況は、社会的不利を深刻化させます。

このように、障害そのものに加え、社会の理解不足や物理的なバリア、福祉サービスの不備など、様々な要因が複雑に絡み合うことで、社会的不利はより深刻化し、社会全体で解決に取り組むべき重要な課題となっているのです。

社会的不利がもたらす影響

社会的不利は、障害のある方の暮らしに様々な形で暗い影を落としています。まず、経済的な苦しさが挙げられます。仕事や学びの機会が限られることで、安定した収入を得ることが難しくなり、貧困に陥りやすくなります。十分な収入がないと、住まいや食事、医療といった基本的な生活を維持することさえ困難になり、心身の健康にも悪影響を及ぼします。

次に、社会への参加が制限されることで、人とのつながりが希薄になりがちです。地域活動や趣味のサークルなどに参加する機会が減り、社会から孤立してしまう可能性があります。人と関わる機会が減ると、孤独を感じやすくなり、心の健康を損なうだけでなく、生活に必要な情報や支援を得ることも難しくなります。

さらに、社会からの偏見や差別も大きな問題です。心無い言葉や態度に傷つき、自己肯定感を失ってしまう人も少なくありません。「自分は何をしても駄目だ」と思い込んでしまい、新たな挑戦を諦めてしまうこともあります。このような心の傷は、目に見えにくいため、周囲の理解と配慮が特に重要です。

また、福祉サービスの利用についても、社会的不利によってアクセスが難しくなる場合があります。制度の情報が得られなかったり、手続きが複雑で利用を諦めてしまったり、経済的な理由でサービスを利用できないケースも少なくありません。必要な支援を受けられないことで、状況はさらに悪化し、生活の質は低下してしまいます。

このように、社会的不利は、障害のある方の暮らしの様々な側面に深刻な影響を及ぼします。真に豊かな社会を実現するためには、障害のある方が安心して暮らせるよう、社会全体で支え合う仕組みづくりが不可欠です。

| 社会的不利が障害のある方に及ぼす影響 | 詳細 |

|---|---|

| 経済的な苦しさ | 仕事や学びの機会が限られ、収入が不安定になり貧困に陥りやすい。生活の維持が困難になり、心身の健康にも悪影響。 |

| 人とのつながりが希薄 | 社会参加が制限され、孤立しやすく孤独を感じやすい。生活情報や支援を得ることも困難。 |

| 偏見や差別 | 心無い言動により自己肯定感を失い、新たな挑戦を諦めてしまう。周囲の理解と配慮が重要。 |

| 福祉サービス利用の困難さ | 情報不足、手続きの複雑さ、経済的理由などでサービス利用が困難。状況悪化し生活の質が低下。 |

| 深刻な影響 | 社会的不利は暮らしの様々な側面に深刻な影響。安心して暮らせるよう社会全体で支え合う必要性。 |

社会的不利を解消するための取り組み

社会的不利な立場にある人々を支え、すべての人が暮らしやすい社会を実現するためには、社会全体で協力して様々な課題に取り組む必要があります。まず、障害のある人、高齢者、貧困に苦しむ人など、様々な困難を抱える人々に対する理解を深めることが重要です。それぞれの状況や抱える問題について学び、偏見や差別をなくすための啓発活動を積極的に行う必要があります。学校教育の場や職場、地域社会など、あらゆる場面で多様性を尊重し、誰もが安心して暮らせる社会づくりを目指していくべきです。

次に、社会参加の機会を平等に保障することも重要です。障害のある人が社会生活を送る上で障壁となるものを取り除き、移動や情報アクセス、コミュニケーションを円滑にするための環境整備が必要です。公共交通機関や公共施設、道路などのバリアフリー化を推進するだけでなく、職場や学校、商業施設などでも、それぞれの状況に合わせた設備の導入や支援体制の構築が必要です。また、情報通信技術を活用した支援ツールの開発や普及も推進し、誰もが情報にアクセスし、社会参加できる環境を整備していくべきです。

さらに、福祉サービスの充実と質の向上も欠かせません。様々な困難を抱える人々が、それぞれの状況に応じて必要な支援を適切に受けられるよう、サービス内容の充実や質の向上に努める必要があります。相談支援体制の強化や、専門知識を持つ人材の育成にも力を入れるべきです。また、地域住民による支え合いの仕組みづくりも重要です。地域社会全体で互いに支え合うことで、誰もが安心して暮らせる温かい社会を実現できるはずです。

そして、経済的な支援策の充実も重要です。生活に困窮する人々に対して、生活保護制度をはじめとする経済的な支援を確実に提供するとともに、就労支援や生活支援など、自立を促すための支援策も充実させる必要があります。貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が希望を持って暮らせる社会を実現するために、社会全体で取り組むことが大切です。

| 課題 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 困難を抱える人々への理解促進 | 状況や問題の学習、偏見や差別解消の啓発活動、多様性の尊重 |

| 社会参加機会の平等保障 | バリアフリー化の推進、設備の導入や支援体制の構築、情報通信技術を活用した支援ツールの開発 |

| 福祉サービスの充実と質の向上 | サービス内容の充実、質の向上、相談支援体制の強化、専門人材育成、地域住民による支え合いの仕組みづくり |

| 経済的支援策の充実 | 生活保護制度の提供、就労支援、生活支援、自立支援策 |

私たち一人にできること

社会全体で取り組むべき課題である、恵まれない境遇にある方々への支援。もちろん、私たち一人ひとりにもできることがあります。まず大切なのは、心の中にある、障がいを持つ方々への先入観や不公平な扱いをなくすことです。特別な存在ではなく、私たちと同じひとりの人間として、同じように敬意を払い、同じ目線で接することが重要です。

日常生活の中でも、困っている障がいのある方を見かけたら、ためらわずに声をかけて、手を差し伸べましょう。電車やバスの中で席を譲ったり、道を教えてあげたり、困っている様子があれば「何かお困りですか?」と声をかけるだけでも、大きな助けになることがあります。こういった小さな親切の積み重ねが、大きな力となります。

さらに、障がいのある方々が自分らしく活躍できる社会を作るために、私たちができることは他にもあります。支援団体への募金や、ボランティア活動への参加も、社会貢献の大切な一歩です。募金は、活動資金として活用され、さまざまな支援プログラムの実施に繋がります。ボランティア活動は、直接的に障がいのある方々と関わり、支援することで、社会をより良くする力となります。また、行政や企業が提供する福祉サービスについて学ぶことも大切です。どのようなサービスがあるのかを知ることで、必要な時に適切な支援を受けたり、周りに困っている人がいれば、情報を伝えることができます。

私たち一人ひとりの小さな行動が、やがて大きなうねりとなり、誰もが暮らしやすい社会の実現につながっていくのです。一人ひとりの力は小さくても、力を合わせれば大きな変化を生み出すことができます。共に支え合い、誰もが生き生きと暮らせる社会を目指しましょう。

| 私たちの行動 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 心の中の偏見をなくす | 障害者を特別な存在ではなく、同じ人間として扱う | 相互理解、共生社会の実現 |

| 困っている人に声をかける、席を譲る、道を教える | 日常生活での具体的な支援 | 障害者の生活の質向上、社会参加促進 |

| 募金、ボランティア活動 | 障害者支援団体の活動支援、社会貢献 | 支援プログラムの実施、直接的な支援提供 |

| 福祉サービスについて学ぶ | 必要な時に適切な支援を受ける、情報を伝える | 支援の最適化、困っている人へのサポート |

より良い社会の実現に向けて

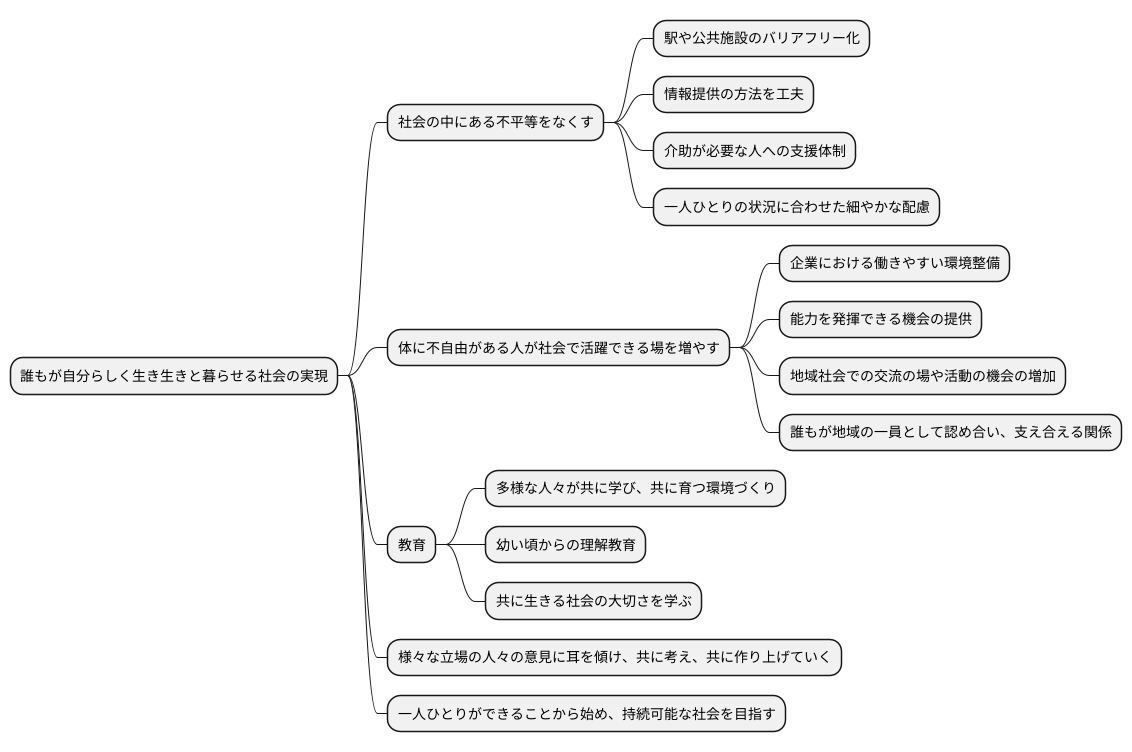

私たちは、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指しています。これは、体に不自由がある人もない人も、誰もが等しく尊重され、その人ならではの持ち味を発揮できる社会です。このような社会を作るためには、国や企業、地域社会、そして私たち一人ひとりのたゆまぬ努力が必要です。

まず、社会の中にある不平等をなくすことが重要です。体に不自由がある人たちが暮らしの中で困っていること、社会に求めていることを丁寧に聞き取り、必要な手助けを届ける仕組みが必要です。例えば、駅や公共施設のバリアフリー化を進めるだけでなく、情報提供の方法を工夫したり、介助が必要な人への支援体制を整えたりすることが大切です。一人ひとりの状況に合わせた細やかな配慮が求められます。

また、体に不自由がある人が社会で活躍できる場を増やすことも必要です。企業は、体に不自由がある人でも働きやすい環境を整備し、能力を発揮できる機会を提供する必要があります。地域社会では、交流の場や活動の機会を増やし、誰もが地域の一員として認め合い、支え合える関係を築くことが大切です。

教育の場においても、多様な人々が共に学び、共に育つ環境づくりが重要です。幼い頃から、体に不自由がある人への理解を深め、共に生きる社会の大切さを学ぶ機会を持つことが必要です。

より良い社会を作るためには、様々な立場の人々の意見に耳を傾け、共に考え、共に作り上げていく姿勢が不可欠です。一人ひとりができることから始め、持続可能な社会を目指して、共に歩んでいきましょう。