自助:その真の意味と限界

介護を学びたい

先生、『自助』って高齢者分野でも使われるようになってきてるんですよね?でも、高齢者の場合、自分でなんでもできるわけじゃない人も多いと思うんですが…それって本当に『自助』と言えるんでしょうか?

介護の研究家

良い質問だね。確かに高齢者の方の中には、身体的な機能が低下していたり、認知症などで判断能力が下がっている方もいる。そういう場合は、完全に自分一人で全てを解決するのは難しいよね。

介護を学びたい

そうですよね。じゃあ、どういう意味で『自助』を使うんですか?

介護の研究家

高齢者分野における『自助』は、『できることは自分で行う』という考え方だね。例えば、少しでも歩けるなら、家の周りの散歩を毎日続ける、とか。全部を自分一人でやるのではなく、できる範囲で自分のことを自分で行う努力をすることが『自助』と言えるんだ。そして、できない部分は公的支援や家族の助けを借りるんだよ。

自助とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「自助」という用語があります。これは、文字通り、自分の問題を自分で解決し、自分の目指す姿を実現したり、自分で物事を決めたりする権利を果たすことを意味します。例えば、障がいを持つ方々が自分たちの権利を守るための活動が、まさに「自助」の代表例です。最近では、お年寄りの分野でも、このような動きが見られるようになってきました。「セルフケア」という言葉もありますが、どちらも同じ意味です。ただし、基本的には国や地方自治体が国民の生活を守る責任として、公的に支援することが大切です。その上で、自分自身でできること、周りの人同士で助け合うこと、そしてそれ以外の第三者が支えることは、あくまで公的な支援を補うためのものです。

自助とは何か

自助とは、文字通り自分の力で自分の物事を片付けること、そして、自分の人生の方向を自分で決め、実現していくことを意味します。自分のことは自分で行う、という日々の暮らしの基本となる習慣から、人生における大きな転機まで、自助が関わる場面は実に様々です。たとえば、毎日の食事を自分で用意する、服を着替える、働く場所を決める、結婚相手を選ぶといった行動は、すべて自助の現れです。

朝、目を覚ましてから夜、眠りにつくまで、私たちは数えきれないほどの選択と行動をしています。これらの選択と行動を、他人に頼らず、自分の意思と力で決めていくことが自助の第一歩です。たとえば、今日の服装を選ぶ、今日の食事を決める、今日の予定を考える、といった些細なことから自助は始まります。そして、これらの小さな自助の積み重ねが、大きな決断をするときにも、自分の力で考え、行動する力につながっていくのです。

自助は、人として自立した生活を送るための土台となるものです。自分の力でできることは自分で行うという心構えを持つことで、責任感や、やり遂げたときの達成感を育み、より充実した人生を送ることにつながります。また、自助の精神は、周囲の人々への思いやりにもつながります。自分のことは自分で行うことで、周りの人々の負担を減らし、より良い人間関係を築くことができるからです。

現代社会において、全てを自分一人で解決することは難しいかもしれません。しかし、まずは「自分でできることは自分でやってみる」という姿勢を持つことが大切です。そして、どうしても自分一人で解決できない問題に直面したときには、周りの人々に助言を求めたり、協力を得たりすることで、困難を乗り越えていくことができるのです。自助とは、自分一人で全てを抱え込むことではなく、自分の力でできる限りのことを行い、必要に応じて周囲の助けを借りながら、主体的に生きていくことを意味するのです。

| 自助とは | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 自分の力で物事を片付け、人生の方向を自分で決め、実現していくこと |

|

|

| 小さな自助の積み重ねが大きな決断をする力につながる | ||

| 自分一人で全てを抱え込むのではなく、できる限りのことを行い、必要に応じて周囲の助けを借りながら主体的に生きていくこと |

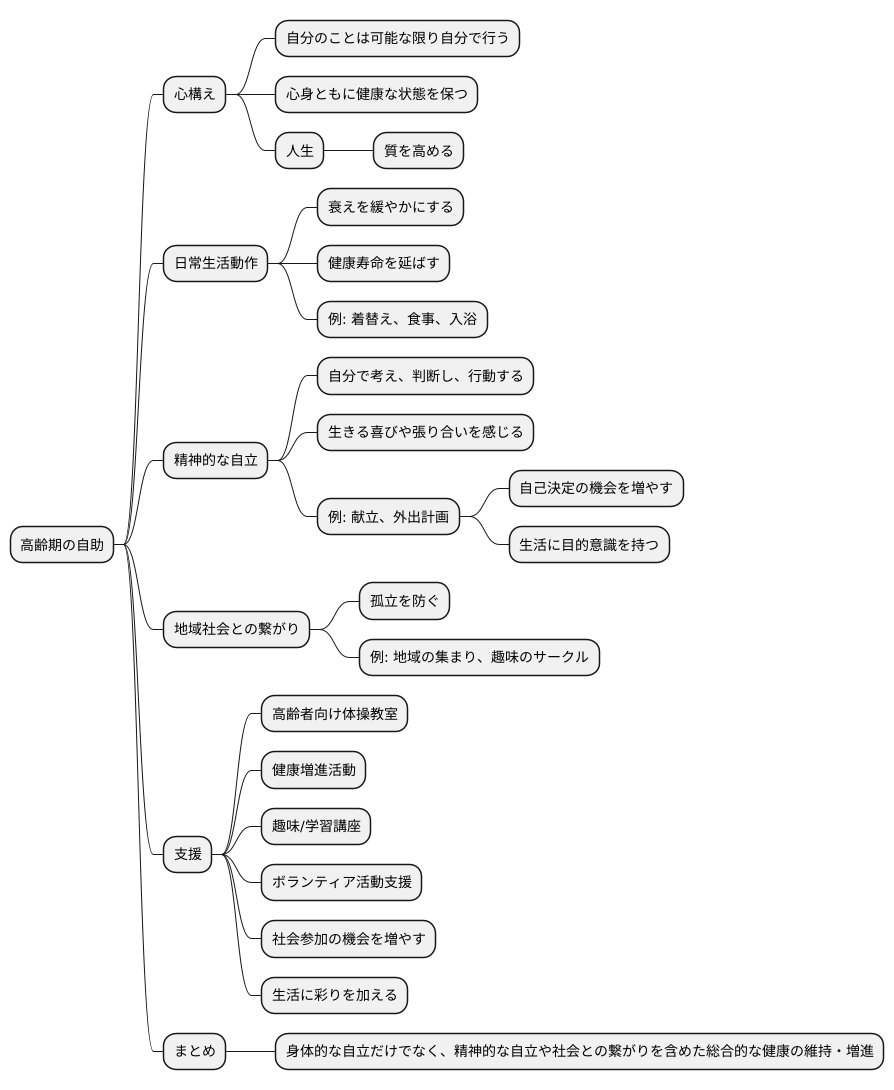

高齢者における自助

年を重ねても、自分のことは可能な限り自分で行う自助の心構えは大切です。これは、単に生活の自立を意味するだけでなく、心身ともに健康な状態を保ち、人生の質を高めることにも繋がります。加齢に伴い、身体の機能は低下していくものですが、日常生活動作を自分で行うことで、その衰えを緩やかにし、健康寿命を延ばすことに役立ちます。例えば、着替えや食事、入浴といった基本的な動作を自分で行うことは、身体の様々な機能を使う良い機会となります。

また、自分で考え、判断し、行動する経験は、精神的な自立を促し、生きる喜びや張り合いを感じさせてくれます。例えば、毎日の献立を自分で考えたり、外出の予定を立てたりすることは、小さなことかもしれませんが、自己決定の機会を増やし、生活に目的意識を持つことに繋がります。さらに、地域社会との繋がりを維持することも、高齢期における自助には欠かせない要素です。地域の集まりや趣味のサークルに参加したり、近所の人と交流したりすることで、社会との繋がりを保ち、孤立を防ぐことができます。

近年は、高齢者の自助を支援するための様々な取り組みが行われています。例えば、自治体が運営する高齢者向けの体操教室や、地域住民が主体となって行う健康増進のための活動などがあります。また、趣味や学習の機会を提供する講座や、ボランティア活動に参加するための支援体制も整えられています。こうした取り組みを活用することで、高齢者は社会参加の機会を増やし、生活に彩りを加えることができます。高齢期の自助とは、単なる身体的な自立を指すのではなく、精神的な自立や社会との繋がりを含めた、総合的な健康の維持・増進を意味します。豊かな老後を送るための重要な鍵となる自助の精神を大切にし、自分らしい生活を送りましょう。

自助の限界と公助の役割

人は誰でも、自分の力で生活を営みたいと願うものです。できる限り自分のことは自分で行い、自立した生活を送ることは、個人の尊厳と深く関わっています。これが、自助の精神です。しかしながら、現実には、自助だけで全ての問題を解決できるわけではありません。

病気や怪我によって身体が不自由になったり、加齢によって体力が衰えたりすることで、これまで出来ていたことができなくなることがあります。また、生まれつき障がいを持っている方や、精神的な困難を抱えている方にとっては、日常生活を送ること自体が大きな負担となる場合もあります。さらに、経済的な困窮も自助を難しくする要因の一つです。仕事が見つからない、あるいは働きたくても働けない状況では、生活に必要な資金を確保することが困難になり、自立した生活を送ることは難しくなります。

このような自助の限界を補うのが、公助の役割です。公助とは、国や地方自治体による国民生活の支援です。社会福祉制度を通じて、生活に困窮する人々に対して、生活保護や医療扶助、障がい者福祉サービス、介護保険サービスなどが提供されます。これらの公的支援は、国民の最低限の生活を保障し、誰もが人間らしい生活を送ることができるようにするための安全網としての役割を果たしています。

公助は、決して自助を否定するものではありません。むしろ、公助によって最低限の生活が保障されることで、人々は安心して生活し、自分の力でできることを増やしていくことができます。例えば、生活保護を受けている人が、就労支援を通じて仕事を見つけ、自立した生活を送れるようになるケースも少なくありません。このように、自助と公助は互いに支え合い、補完し合う関係にあります。どちらか一方に偏ることなく、両者がバランスよく機能することで、真の意味で自立した社会が実現すると言えるでしょう。

互助と共助

人は誰でも、時に助けを必要とし、時に誰かを助ける存在となります。安心して暮らせる社会を作るためには、自分自身の力で解決する自助や行政による公助だけではなく、周りの人と支え合う互助と共助が欠かせません。

互助とは、日々の暮らしの中で自然に生まれる助け合いのことです。顔見知りの間柄で生まれる温かさを大切に、地域社会や家族、友人など、身近な人々が互いに支え合うことで成り立ちます。例えば、ご近所さんが買い物に不便な高齢者のために食品を買ってきてあげたり、町内会で子供たちの見守り活動を行ったり、家族で家事や育児を分担したりといった行動は、すべて互助にあたります。こうした小さな助け合いが、地域社会を結びつけ、人と人とのつながりを強めるのです。

一方、共助は、特定の目的のために組織された団体による支援活動です。地域の住民団体や社会福祉法人、ボランティア団体などが、公助では対応しきれない細やかなニーズを捉え、それぞれの得意分野を活かして活動しています。例えば、一人暮らしの高齢者の安否確認をしたり、障害のある子供たちの学習支援を行ったり、災害時に物資の供給や避難所の運営を手伝ったりと、多岐にわたる活動を通して社会を支えています。

自助、公助、互助、共助。この四つの要素がバランス良く機能することで、誰もが安心して暮らせる、支え合いの社会が実現すると言えるでしょう。特に高齢化や核家族化が進む現代社会においては、互助と共助の役割がますます重要になってきています。それぞれの立場でできることを考え、積極的に地域社会に貢献することで、より良い社会を築いていくことができるでしょう。

| 支援の種類 | 説明 | 主体 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 自助 | 自分自身の力で解決する | 個人 | – |

| 公助 | 行政による支援 | 行政機関 | – |

| 互助 | 日々の暮らしの中で自然に生まれる助け合い。顔見知りの間柄で生まれる温かさ。地域社会や家族、友人が互いに支え合う。 | 地域社会、家族、友人 | ・近所が高齢者の買い物 ・町内会で子供の見守り ・家族で家事や育児の分担 |

| 共助 | 特定の目的のために組織された団体による支援活動。公助では対応しきれない細やかなニーズ。多岐にわたる活動。 | 地域の住民団体、社会福祉法人、ボランティア団体 | ・一人暮らしの高齢者の安否確認 ・障害のある子供たちの学習支援 ・災害時の物資供給や避難所の運営 |

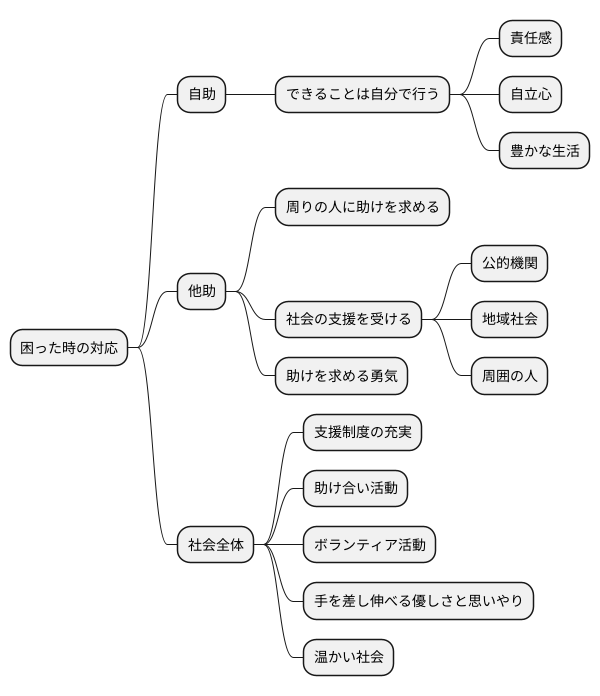

自助の精神と社会の支え

自分自身の力で何とかしようとする心構え、すなわち自助の精神は、人が自分の人生を主体的に歩んでいく上で非常に大切です。自分の力でできることはまず自分で行ってみる、という姿勢は、責任感や自立心を育み、日々の生活をより豊かにします。

しかし、人は常に自分の力だけで全ての問題を解決できるわけではありません。病気や怪我、予期せぬ災害、あるいは精神的な苦しみなど、どうしても一人では乗り越えられない壁にぶつかることもあります。そのような時に、周りの人に助けを求めたり、社会の支援を受けることは決して恥ずかしいことではなく、むしろ賢明な選択です。無理をせず、必要に応じて公的機関の援助や地域社会の支え、周りの人たちの助けを借りることで、困難を乗り越え、再び自分の足で歩み出すことができるのです。

社会全体で支え合う仕組みを作っていくことも重要です。公的な支援制度を充実させるだけでなく、地域社会での助け合い活動やボランティア活動などを促進することで、困っている人がいつでも安心して助けを求められる環境を整備していく必要があります。また、周りの人に頼ることをためらったり、助けを求めることに抵抗を感じたりする人が少なくないことも事実です。「迷惑をかけてしまうのではないか」「自分の弱さをさらけ出すのが怖い」といった感情から、助けを求めることを躊躇してしまう人もいます。

しかし、困った時に助けを求めることができるのは、決して弱さではなく、むしろ勇気であり、自助の精神に通じるものと言えるでしょう。そして、助けを求める勇気と同じくらい大切なのが、周りの人に手を差し伸べる優しさと思いやりです。困っている人を見かけたら、声をかけて必要な支援をしたり、温かい言葉をかけるだけでも大きな助けになります。私たち一人ひとりが、困っている人に手を差し伸べられるような、温かい社会を築いていくことが、真に誰もが安心して暮らせる社会の実現につながるのです。