介護と介助における自己実現

介護を学びたい

先生、「自己実現」って、介護と介助で何か関係あるんですか?心理学の言葉ですよね?

介護の研究家

そうだね、良い質問だ。確かに心理学の言葉だけど、介護や介助の現場でも大切な考え方なんだ。人は誰でも、自分でできることは自分でやりたい、自分の力で生活したいという気持ちを持っている。それを支えるのが介護や介助の役割で、その支えによって利用者さんが「自分でできた!」という達成感を感じ、それが「自己実現」に繋がるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、ただ身の回りのことをやってあげるだけじゃなくて、その人が自分でできるようになることを目標にするってことですか?

介護の研究家

その通り!できる限り自分でやってもらうことで、その人の尊厳を守り、生活の質を高めることに繋がる。それが「自己実現」を支援するということなんだよ。

自己実現とは。

「介護」と「介助」について、人が心から願うことをありのままに叶えるという意味の『自己実現』という考え方があります。この考え方は、もともとは心の動きを学ぶ学問で使われていましたが、今では、人と人とのつながりを大切にする福祉の仕事でも重要だと考えられています。

はじめに

人は誰でも、自分らしく生きていたいと願うものです。これは、加齢や病気、障がいがあっても変わることはありません。介護や介助が必要な状態になったとしても、その人らしい生き方、暮らし方を尊重し、実現できるよう支援していくことが大切です。この、自分らしく生き、自らの可能性を最大限に発揮することを目指す考え方が「自己実現」です。

日常生活における食事、入浴、排泄といった基本的な動作の支援は、利用者の方々の身体的な健康を維持するために欠かせません。しかし、健康な状態を保つだけでは、真の意味での幸福とは言えません。身体的なケアだけでなく、心の中にある思いや願いにも耳を傾け、その人が何を求めているのか、何を大切にしているのかを理解することが重要です。

例えば、絵を描くことが好きだった人が、身体機能の低下によって自由に筆を動かせなくなったとします。このような場合、すぐに諦めてしまうのではなく、どのような支援があれば再び絵を描く喜びを感じてもらえるのかを一緒に考えていく必要があります。口で指示を出しながら他の人に描いてもらう、あるいは、指先で動かせる道具を使って描くなど、様々な方法が考えられます。大切なのは、その人が「やりたい」という気持ちを尊重し、実現に向けて共に努力していく姿勢です。

介護や介助の現場では、どうしても「お世話をする」という視点に偏りがちです。しかし、利用者の方々は、ただ「お世話される」だけの存在ではありません。それぞれの人生経験を持ち、豊かな感性や才能を持った一個人です。「お世話をする」のではなく、「その人らしい生き方を共に創り上げていく」という視点を持つことで、利用者の方々の自己実現を支援し、より質の高いケアを提供することに繋がります。それは、同時に、介護や介助を行う私たち自身の喜びややりがいにも繋がっていくのではないでしょうか。

| 視点 | 内容 | 行動 |

|---|---|---|

| 利用者中心の視点(自己実現) | 加齢や病気、障がいがあっても、その人らしい生き方、暮らし方を尊重し、実現できるよう支援していくことが大切。その人が何を求めているのか、何を大切にしているのかを理解することが重要。 | 筆を動かせなくなった人が絵を描きたい場合は、口頭での指示、指先で動かせる道具の活用など、様々な方法を共に考える。 |

| お世話をする視点 | 介護や介助の現場では、「お世話をする」という視点に偏りがち。利用者の方々は、ただ「お世話される」だけの存在ではない。 | 食事、入浴、排泄といった基本的な動作の支援は欠かせないが、健康な状態を保つだけでは不十分。心の中にある思いや願いにも耳を傾ける。 |

| 共創の視点 | 利用者の方々はそれぞれの人生経験を持ち、豊かな感性や才能を持った一個人。「お世話をする」のではなく、「その人らしい生き方を共に創り上げていく」という視点を持つ。 | 「やりたい」という気持ちを尊重し、実現に向けて共に努力していく。 |

自己実現とは

人は誰でも、自分らしい生き方をしたいと願っています。その願いを実現することを、自己実現と言います。これは、心理学者のアブラハム・マズローが提唱した欲求階層説の中で、最も高いレベルの欲求とされています。

マズローによれば、人はまず生きるために必要な衣食住や睡眠といった生理的な欲求を満たそうとします。次に、危険や脅威から身を守り、安全な暮らしを求めます。そして、家族や仲間との温かい繋がりを求め、社会への所属を望みます。さらに、他人から認められ、評価されることで、自尊心を満たそうとします。これらの基本的な欲求が満たされて初めて、人は自己実現を目指すことができるのです。

自己実現とは、自分の持つ能力や可能性を最大限に活かし、自分らしい人生を創造していくことです。人によって、その内容は様々です。絵を描くこと、音楽を奏でること、スポーツに打ち込むこと、仕事で成功すること、社会貢献をすることなど、一人ひとりの個性や価値観によって、様々な形があります。

介護や介助の現場では、利用者の方々が自分らしい生き方を続けられるよう、支援することが重要です。たとえば、身体機能が低下した方でも、趣味や特技を活かせるような活動を提供したり、人との交流の機会を設けたりすることで、自己実現の喜びを感じていただくことができます。また、利用者の方々の思いや願いに耳を傾け、尊重することも大切です。たとえ小さなことでも、目標達成の喜びを味わっていただくことで、生きる活力につながります。私たちは、利用者の方々が自分らしく輝けるよう、寄り添い、支えていく必要があります。

介護における自己実現の支援

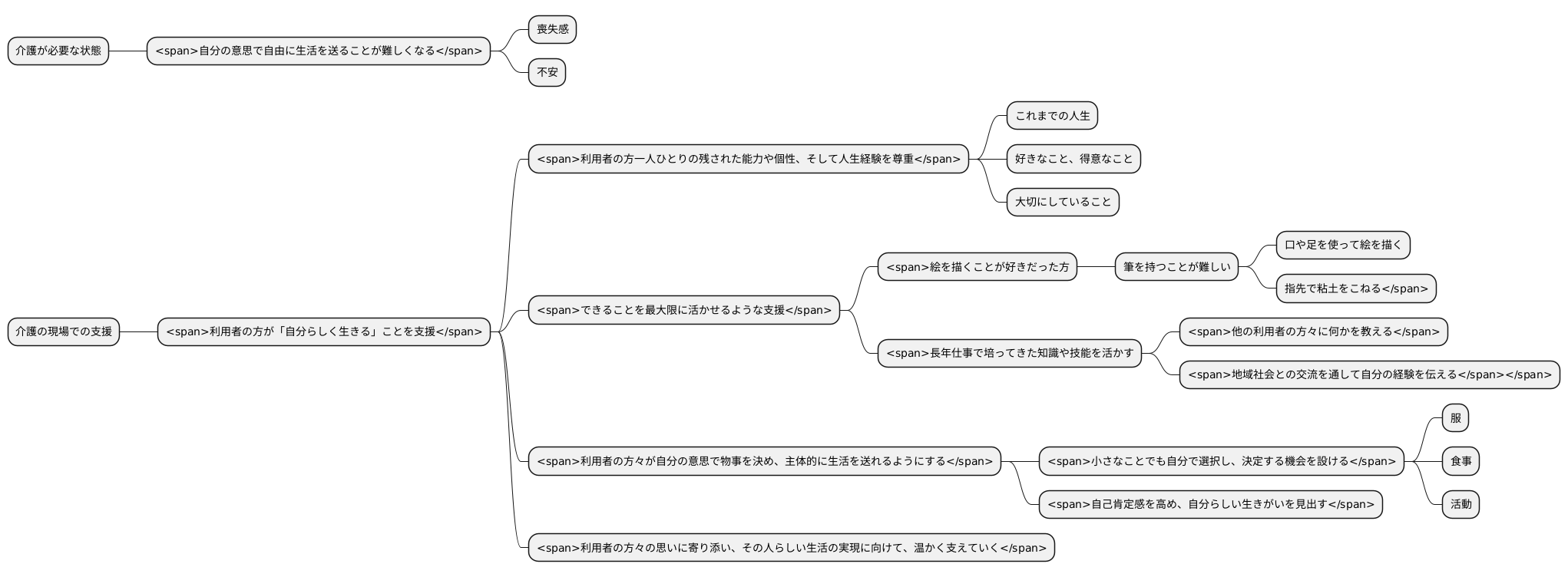

人は誰でも、歳を重ねるにつれて身体の機能が衰えたり、物事を忘れやすくなったりします。こうした変化は、これまで当たり前にできていたことができなくなるという喪失感や、自分らしさを失ってしまうのではないかという不安につながることが少なくありません。特に、介護が必要な状態になると、日常生活の多くの場面で支援が必要となり、自分の意思で自由に生活を送ることが難しくなるため、こうした思いはより強くなります。

介護の現場では、このような状況にある方々が「自分らしく生きる」ことを支援することが大切です。そのためにまず必要なのは、利用者の方一人ひとりの残された能力や個性、そして人生経験を尊重することです。これまでどのような人生を歩んできたのか、どんなことが好きで、何が得意なのか、どんなことを大切にしているのかを丁寧に理解し、その人らしさを尊重した上で、できることを最大限に活かせるような支援を考えます。

例えば、絵を描くことが好きだった方であれば、筆を持つことが難しくても、口や足を使って絵を描いたり、指先で粘土をこねたりするといった表現活動の機会を提供することができます。また、長年仕事で培ってきた知識や技能を活かして、他の利用者の方々に何かを教えたり、地域社会との交流を通して自分の経験を伝える場を設けることも考えられます。

さらに、利用者の方々が自分の意思で物事を決め、主体的に生活を送れるようにすることも重要です。どんな服を着たいか、何を食べたいか、どんな活動に参加したいかなど、小さなことでも自分で選択し、決定する機会を設けることで、自己肯定感を高め、自分らしい生きがいを見出すことにつながります。介護する側は、利用者の方々の思いに寄り添い、その人らしい生活の実現に向けて、温かく支えていくことが大切です。

介助における自己実現の支援

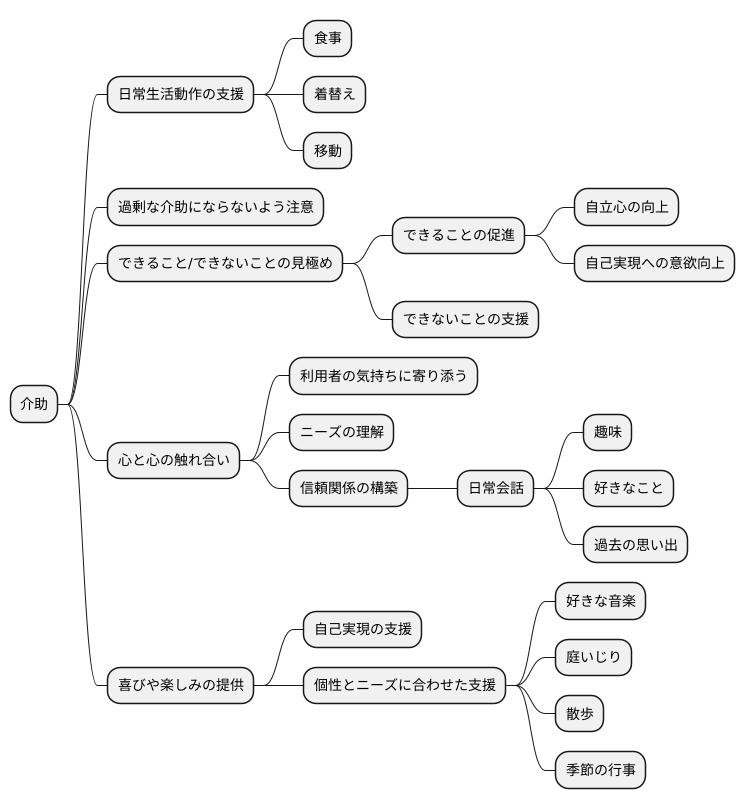

介助とは、日常生活を送る上で必要な動作を支える行為です。食事や着替え、移動といった動作を一人で行うのが難しい方々にとって、介助はなくてはならないものです。しかし、介助を行う上で最も大切なのは、過剰な介助にならないよう、細心の注意を払うことです。

介助が必要な方々にとって、「できること」と「できないこと」を見極めることが重要です。そして、「できないこと」を支えるだけでなく、「できること」はご自身で行っていただくように促すことが、自立心を育み、ひいては自己実現への意欲を高めることに繋がります。できないことを代わりにやってあげることは簡単ですが、その方の成長を促すという意味では、できることを自ら行う機会を奪ってしまうことになりかねません。

また、介助は単なる身体的なサポートではなく、心と心の触れ合いでもあります。利用者の方々の気持ちに寄り添い、何を求めているのか、何を望んでいるのかを理解しようと努めることが大切です。日常会話を通して、趣味や好きなこと、過去の思い出などを共有することで、信頼関係を築き、より質の高い介助を提供することができます。

さらに、日常生活の中に喜びや楽しみを見出す機会を提供することも、自己実現を支援する上で重要な要素です。好きな音楽を聴いたり、庭で草花を眺めたり、一緒に散歩に出かけたり、季節の行事を楽しんだりするなど、その方の好みに合わせた活動を通して、心豊かな生活を送れるようサポートします。一人ひとりの個性を尊重し、ニーズに合わせた支援を提供することで、人生の質を高め、自己実現へと繋げていくことができるのです。

ソーシャルワークとの関連

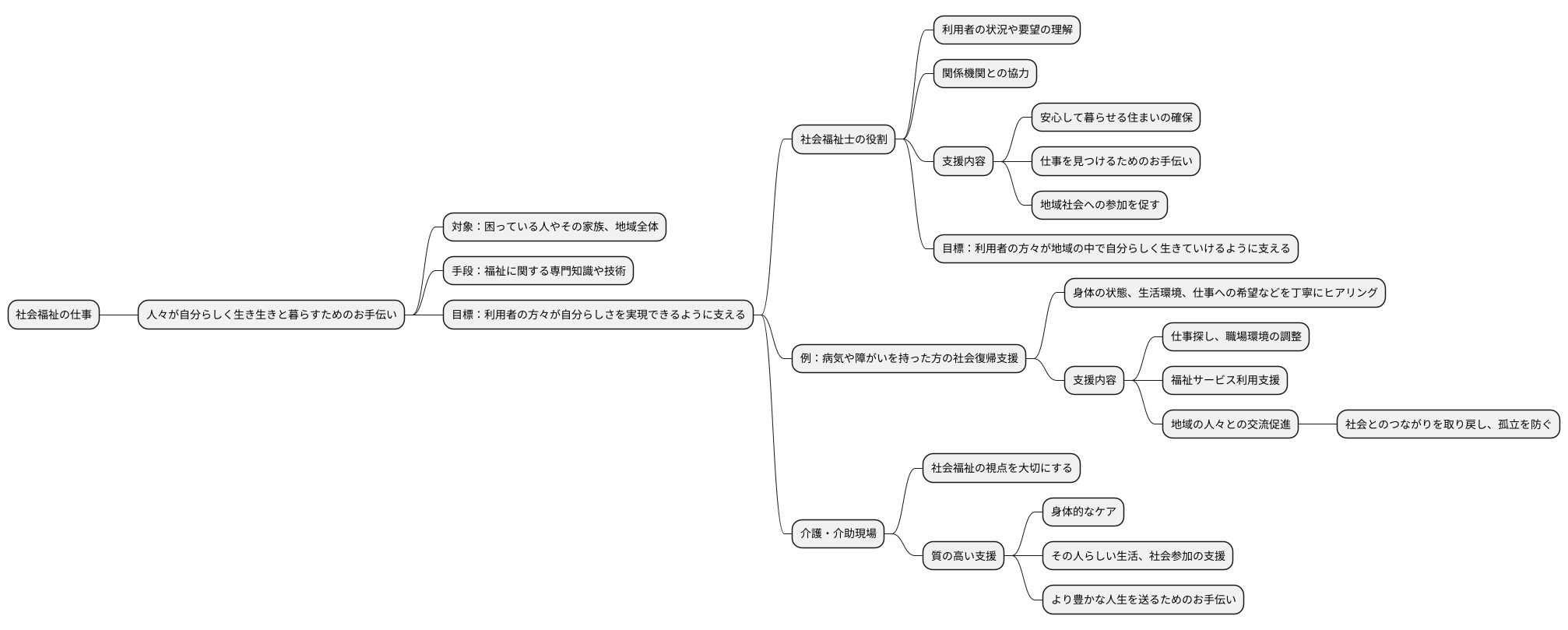

人々が自分らしく生き生きと暮らすためのお手伝いをするのが社会福祉の仕事です。この仕事では、困っている人やその家族、地域全体を対象に、福祉に関する専門的な知識や技術を生かして様々な問題の解決に取り組みます。その大きな目標の一つが、利用者の方々が自分らしさを実現できるように支えることです。

社会福祉士は、まず利用者の方々がどのような状況に置かれ、何を求めているのかを丁寧に理解します。そして、他の関係機関と協力しながら、利用者の方々が自分らしい生活を送れるように寄り添います。具体的には、安心して暮らせる住まいの確保や、仕事を見つけるためのお手伝い、地域社会への参加を促すなど、多岐にわたる支援を行います。これらの活動を通して、利用者の方々が地域の中で自分らしく生きていけるように支えるのです。

例えば、病気や障がいを持った方が社会復帰を目指す場合、社会福祉士はまずその方の身体の状態や生活環境、そして仕事に対する希望などを詳しく聞きます。そして、その方に合った仕事探しや職場環境の調整、さらには生活に必要な福祉サービスの利用などを支援します。また、地域の人々との交流を深めるための活動への参加を促すことで、社会とのつながりを取り戻し、孤立を防ぐことも大切な役割です。

介護や介助の現場においても、社会福祉の視点を大切にすることで、より質の高い支援が可能になります。利用者の方の身体的なケアだけでなく、その人らしい生活や社会参加を支えることで、より豊かな人生を送るためのお手伝いができるのです。

まとめ

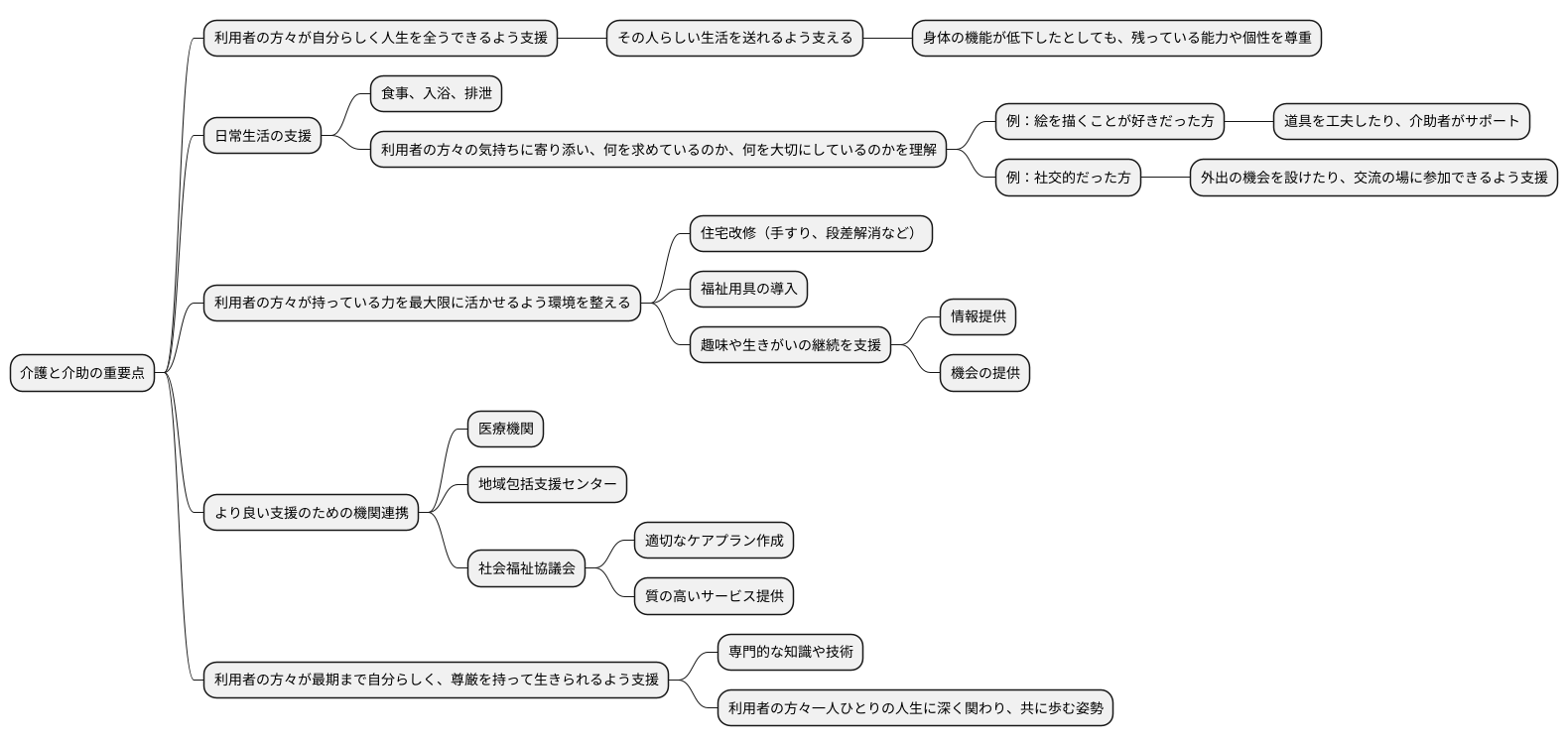

介護と介助は、単に日常生活の世話をするだけでなく、利用者の方々が自分らしく人生を全うできるよう支援することが重要です。そのためには、身体の機能が低下したとしても、残っている能力や個性を尊重し、その人らしい生活を送れるよう支える視点が欠かせません。

食事や入浴、排泄といった日常生活の支援はもちろん大切ですが、利用者の方々の気持ちに寄り添い、何を求めているのか、何を大切にしているのかを理解することが大切です。例えば、手足が不自由になっても、絵を描くことが好きだった方であれば、道具を工夫したり、介助者がサポートしたりすることで、創作活動を続けることができます。また、以前は社交的だった方であれば、地域との繋がりを維持できるよう、外出の機会を設けたり、交流の場に参加できるよう支援したりする必要があります。

利用者の方々が持っている力を最大限に活かせるよう、環境を整えることも重要です。例えば、身体機能の低下に合わせて、手すりや段差解消などの住宅改修を行う、使いやすい福祉用具を導入するなど、できる限り自立した生活を送れるよう支援します。また、趣味や生きがいを継続できるよう、必要な情報提供や機会の提供なども行います。

さらに、より良い支援を提供するためには、様々な機関との連携も重要です。医療機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会など、関係機関と協力し合い、利用者の方々に必要なサービスを繋げることで、多角的な支援体制を構築することができます。例えば、利用者の方の病状や生活状況を共有することで、より適切なケアプランを作成し、質の高いサービス提供に繋げることができます。

私たちは、利用者の方々が最期まで自分らしく、尊厳を持って生きられるよう、常に寄り添い、支え続けていかなければなりません。そのためには、専門的な知識や技術を身につけるだけでなく、利用者の方々一人ひとりの人生に深く関わり、共に歩む姿勢が求められます。