関連援助技術:人と社会をつなぐ

介護を学びたい

先生、「関連援助技術」って、直接援助技術と間接援助技術があって、それぞれケースワークとか、コミュニティワークとか色々あるんですよね。ちょっと整理がつかないんですが、違いを分かりやすく教えてもらえますか?

介護の研究家

そうだね、確かに少し複雑だよね。簡単に言うと、直接援助技術は困っている人に直接働きかける技術で、間接援助技術は間接的に環境を整えたり、仕組みを作ったりすることで支援する技術なんだ。たとえば、直接援助技術のケースワークは、一人ひとりに寄り添って相談に乗ったりする支援。間接援助技術のコミュニティワークは、地域社会全体を良くすることで間接的に人を支援することだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、直接は人と関わることで、間接は地域とか社会全体に関わることなんですね。でも、ケアマネジメントってどっちになるんですか?相談にも乗るし、サービスの調整もするから、両方の要素があるような気がします…

介護の研究家

良い視点だね!ケアマネジメントは、まさに直接援助技術と間接援助技術の両方を含むんだ。利用者さんと直接相談しながら、必要なサービスにつなげる役割だからね。関連援助技術は、このように組み合わせて使われることも多いんだよ。

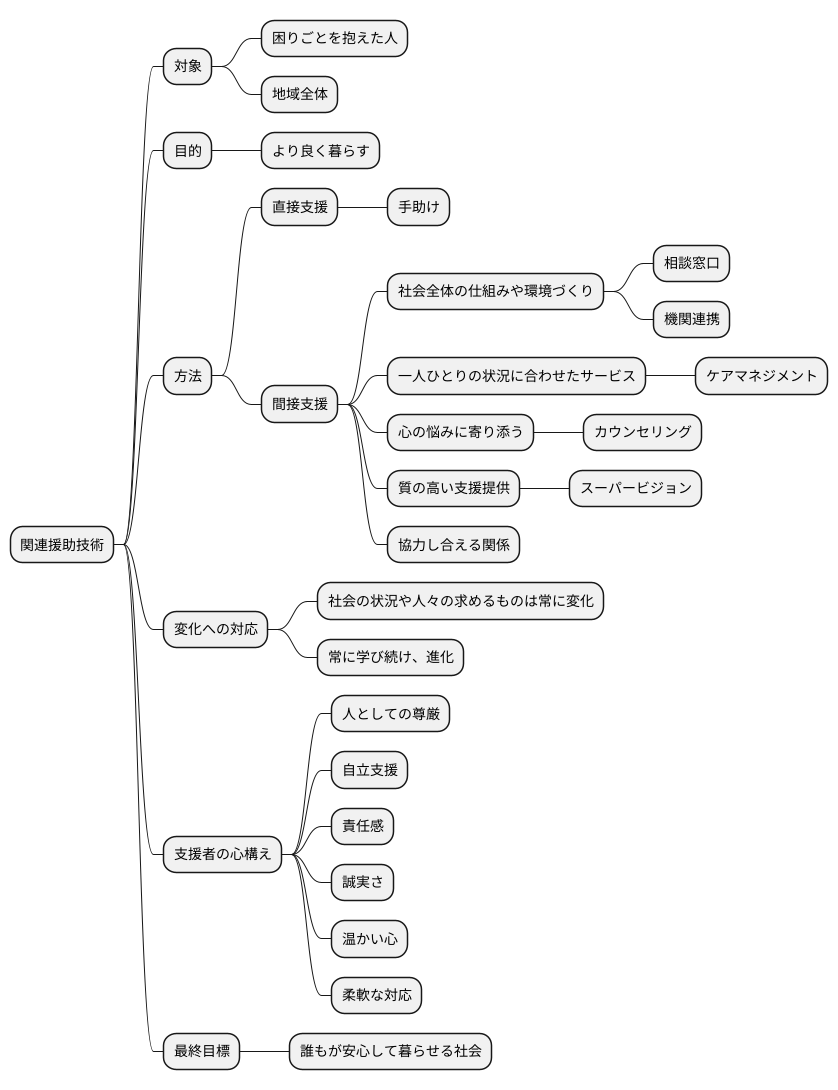

関連援助技術とは。

『関連援助技術』とは、介護や介助に関係する援助技術全般のことです。これは、直接的な援助技術と間接的な援助技術、そしてそれらに関連する社会福祉の仕事を含みます。

直接的な援助技術とは、個別の相談やグループでの相談といった、対象者と直接関わる援助活動です。間接的な援助技術とは、地域社会での活動や計画、運営、社会活動といった、対象者を間接的に支えるための活動です。

具体的な例として、相談、介護計画の作成や管理、心理的な相談、様々なサービスを繋げる活動、援助者への指導・監督などが挙げられます。これらの技術は、より良い介護や介助を行うために必要不可欠なものです。

関連援助技術とは

人と人が支え合う社会を作るために、「関連援助技術」は大切な役割を担っています。これは、困りごとを抱えた人々、あるいは地域全体がより良く暮らしていくために、様々な方法で手助けをする技術のことです。

この技術は、直接困っている人に手を差し伸べるだけではありません。社会全体の仕組みや環境づくりを通して、間接的に人々を支えることも含まれます。

例えば、困りごとを抱えた人が相談できる窓口を設けたり、必要なサービスを受けられるよう様々な機関と連携したりするのも、関連援助技術の一つです。また、一人ひとりの状況に合わせて、どんなサービスが必要かを見極め、計画を立てる「ケアマネジメント」も重要な技術です。

さらに、心の悩みに寄り添い、解決に向けて一緒に考え、支えていく「カウンセリング」も、この技術に含まれます。そして、様々な支援を行う人たちが、より質の高い支援を提供できるよう、指導や助言を行う「スーパービジョン」も大切な要素です。それぞれの地域で必要なサービスをつなぎ、協力し合える関係を築くことも、この技術の重要な側面です。

社会の状況や人々の求めるものは常に変化していきます。そのため、関連援助技術も、それらに合わせて常に学び続け、進化させていく必要があります。そして、援助を行う人は、人としての尊厳を何よりも大切にし、相手が自分の力で生きていけるよう、責任感と誠実さを持って支援にあたる必要があります。

温かい心と柔軟な対応で人々に寄り添い、誰もが安心して暮らせる社会を築くことが、関連援助技術の根底にある大切な考え方です。

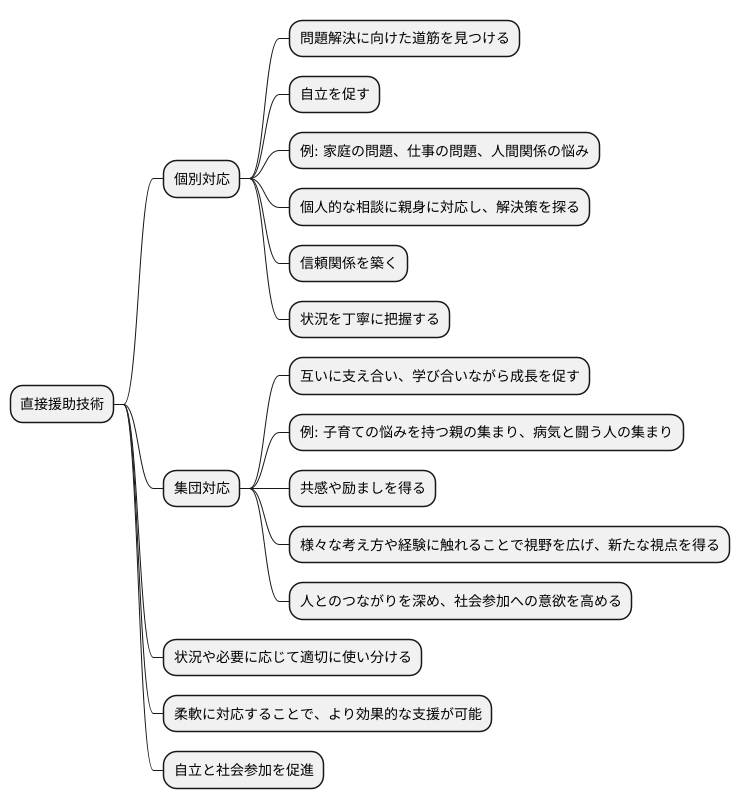

直接援助技術

困っている人や集団を直接支える方法を、直接援助技術といいます。この技術は、抱えている問題や状況を良くし、自分らしく生きられるように手助けをすることを目的としています。代表的な方法として、個別に対応するやり方と、集団に対応するやり方があります。

個別に対応するやり方は、一人ひとりの状況や悩みに寄り添い、じっくりと話し合いを重ねることで、問題解決に向けた道筋を見つけ、自立を促す方法です。例えば、家庭の問題、仕事の問題、人間関係の悩みなど、個人的な相談に親身に対応し、解決策を探っていきます。相談する人が安心して話せるように、信頼関係を築くことが大切です。また、その人に合った解決方法を見つけるために、状況を丁寧に把握する必要があります。

集団に対応するやり方は、共通の課題や悩みを持つ人たちが集まり、話し合ったり、活動したりする中で、互いに支え合い、学び合いながら成長を促す方法です。例えば、子育ての悩みを持つ親の集まりや、病気と闘う人の集まりなど、同じような経験を持つ人たちが集まることで、共感や励ましを得ることができます。また、様々な考え方や経験に触れることで、視野を広げ、新たな視点を得ることもできます。集団での活動を通して、人とのつながりを深め、社会参加への意欲を高めることも期待できます。

これらの方法は、困っている人の状況や必要に応じて、適切に使い分けることが重要です。個人的な問題を抱えている人には個別に対応するやり方、集団での活動を通して成長したい人には集団に対応するやり方といったように、柔軟に対応することで、より効果的な支援が可能になります。そして、最終的には、困っている人が自分らしく生きられるように、自立と社会参加を促進することを目指します。

間接援助技術

人々を支えるには、直接手を差し伸べる方法だけでなく、社会全体をより良くしていく方法も大切です。これを間接援助技術と呼びます。間接援助技術は、地域社会全体や制度、政策といった大きな視点から人々を間接的に支える技術です。地域の人々が自分たちの力で地域の問題を解決できるように手助けする地域福祉活動、社会福祉サービスの計画を立てる社会福祉計画法、社会福祉サービスを提供する組織の運営管理を行う社会福祉経営管理、そして、社会の不平等や差別をなくすための社会福祉活動といったものが代表的な例です。

地域福祉活動は、地域に住む人々が主体となって地域の問題解決に取り組むことを支援します。例えば、子どもたちの安全な遊び場の確保や、高齢者の見守り活動などが挙げられます。これは、地域の人々が繋がり、支え合うことで、より暮らしやすい地域を作ることを目指しています。

社会福祉計画法は、社会福祉サービスの計画を立て、限られた資源を無駄なく使うために欠かせません。例えば、高齢化が進む地域では、介護サービスの需要が高まります。そこで、どの地域にどのような介護施設をどれだけ作るのか、限られた予算の中で計画を立て、効率的にサービスを提供できるように工夫します。

社会福祉経営管理は、社会福祉サービスを提供する組織が円滑に運営されるように管理する技術です。職員の配置や研修、予算管理などを行い、利用者に質の高いサービスを安定して提供できるよう努めます。

社会福祉活動は、社会の不平等や差別といった問題に対して、社会を変えるための活動です。例えば、障害のある人が暮らしやすい社会を作るための活動や、貧困で苦しむ人を支援する活動などが挙げられます。これらの活動を通して、全ての人が人として尊重され、安心して暮らせる社会を目指します。

間接援助技術は、直接目に見える形での支援ではありませんが、人々がより良く暮らせる社会の基盤を作る上で非常に重要な役割を担っています。一人ひとりの暮らしを支えるだけでなく、社会全体をより良くしていくことで、全ての人が安心して暮らせる未来を目指します。

| 間接援助技術の分類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 地域福祉活動 | 地域住民が主体となり、地域課題の解決に取り組むことを支援 | 子どもたちの安全な遊び場の確保、高齢者の見守り活動 |

| 社会福祉計画法 | 社会福祉サービスの計画立案、資源の効率的な活用 | 高齢化地域における介護施設の配置計画、予算管理 |

| 社会福祉経営管理 | 社会福祉サービス提供組織の円滑な運営管理 | 職員配置、研修、予算管理 |

| 社会福祉活動 | 社会の不平等や差別をなくすための活動 | 障害者支援、貧困者支援 |

コンサルテーションとケアマネジメント

相談援助の大切な技術として、相談内容を丁寧に聞き取り、助言や指導を行う「相談支援」と、介護や福祉を必要とする人の状況に合わせて必要な支援をまとめる「世話の段取り」があります。相談支援は、問題を抱える人に対して、専門家が話を聞き、問題解決に役立つ情報や助言を提供することで、自分自身で問題を解決できる力をつけることを目的としています。相談支援では、相談に来た人の気持ちを尊重し、じっくりと話を聞くことが大切です。問題の根本原因を探り、その人に合った解決策を見つけるために、丁寧な聞き取りを通して信頼関係を築き、相談に来た人が安心して話せる雰囲気作りを心がけます。一方、世話の段取りは、介護や福祉の支援が必要な人の生活を支えるため、様々なサービスを組み合わせ、計画的に支援を提供する技術です。利用者の状態や希望、そして家族の状況などを考慮し、日常生活に必要なサービス、例えば、食事の世話、入浴の介助、家事の手伝い、通院の付き添いなどを計画します。この計画は、「世話計画」と呼ばれ、本人や家族の意向を尊重しながら、関係機関と連携して作成されます。関係機関には、医師、看護師、介護職員、リハビリテーション専門職、社会福祉士などが含まれます。世話の段取りを行う人は、これらの専門職と協力し、利用者に最適なサービスが提供されるよう調整します。相談支援と世話の段取りは、どちらも利用者の生活の質を高めるために欠かせない技術であり、専門的な知識と技術、そして利用者に対する深い理解と寄り添う姿勢が求められます。これらの技術を適切に用いることで、利用者が安心して自分らしい生活を送れるよう支援していくことが重要です。

| 技術 | 内容 | 目的 | 重要なポイント |

|---|---|---|---|

| 相談支援 | 問題を抱える人に対して、専門家が話を聞き、問題解決に役立つ情報や助言を提供する。 | 自分自身で問題を解決できる力をつける。 | 相談に来た人の気持ちを尊重し、じっくりと話を聞く。丁寧な聞き取りを通して信頼関係を築き、安心して話せる雰囲気作りを心がける。 |

| 世話の段取り | 介護や福祉の支援が必要な人の生活を支えるため、様々なサービスを組み合わせ、計画的に支援を提供する。日常生活に必要なサービス(食事、入浴、家事、通院など)を計画する。 | 利用者の生活を支え、質を高める。 | 利用者の状態や希望、家族の状況などを考慮する。本人や家族の意向を尊重しながら、関係機関と連携して作成する。専門職と協力し、利用者に最適なサービスが提供されるよう調整する。 |

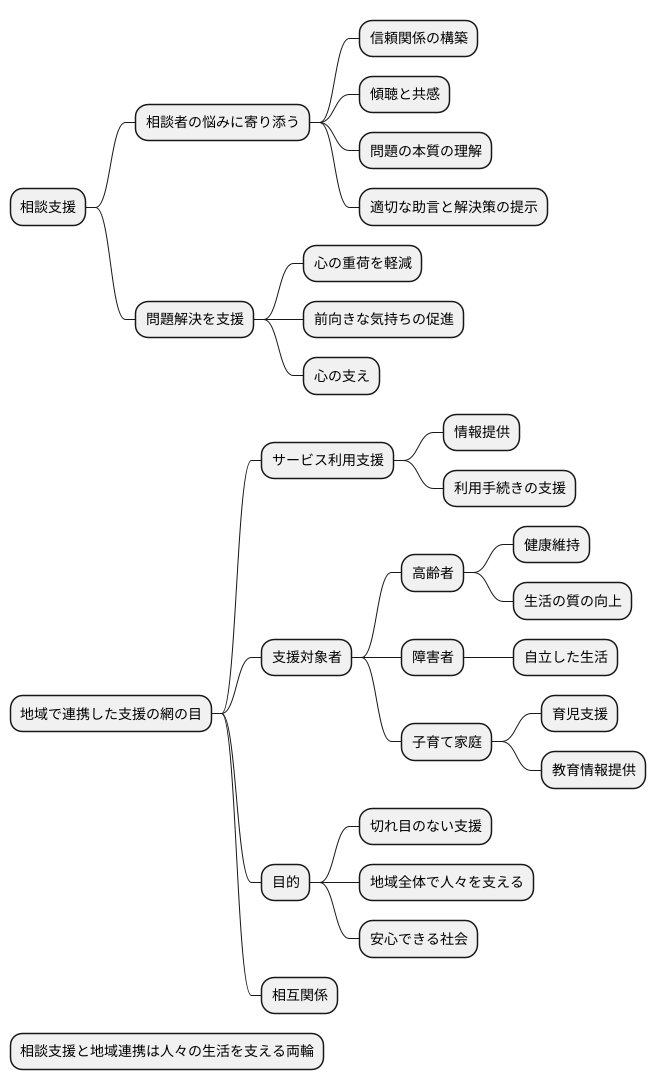

カウンセリングとサービスネットワーク

相談や悩みを抱える人々に寄り添い、心の支えとなるのが相談支援です。専門の相談員が親身になって話を聞き、問題解決のための方策を探っていきます。相談支援では、まず相談者との信頼関係を築くことが大切です。安心して話せる落ち着いた雰囲気の中で、じっくりと時間をかけ、相談者の気持ちに寄り添います。抱えている不安や悩みに耳を傾け、問題の本質を理解することで、適切な助言や解決策を一緒に考えていきます。心の重荷を少しでも軽くし、前向きに進んでいけるよう、気持ちの整理や心の支えとなるよう努めます。

一方、様々な支援を必要とする人々にとって、必要なサービスをスムーズに受けられる仕組みが不可欠です。これが、様々な支援団体やサービスを繋ぐ、地域で連携した支援の網の目です。この仕組み作りによって、必要なサービスの情報提供や利用手続きの支援など、様々なサービスを必要な時に容易に利用できるようになります。例えば、高齢者の方であれば、健康状態の維持や生活の質の向上に必要なサービスを、障がいのある方であれば、自立した生活を送るために必要な福祉サービスを、それぞれ繋ぐ役割を果たします。また、子育て中の家庭には、育児支援や教育に関する情報提供など、それぞれの状況に応じて必要なサービスを適切に繋いでいきます。

地域で連携した支援の網の目は、様々な団体が協力し合うことで、切れ目のない支援を提供することを可能にします。この協力体制は、地域全体で人々を支える仕組みとして機能し、誰もが安心して暮らせる社会を実現するための重要な役割を担っています。相談支援と地域で連携した支援の網の目は、人々の生活を支える両輪として、より良い社会を築くために欠かせない要素と言えるでしょう。

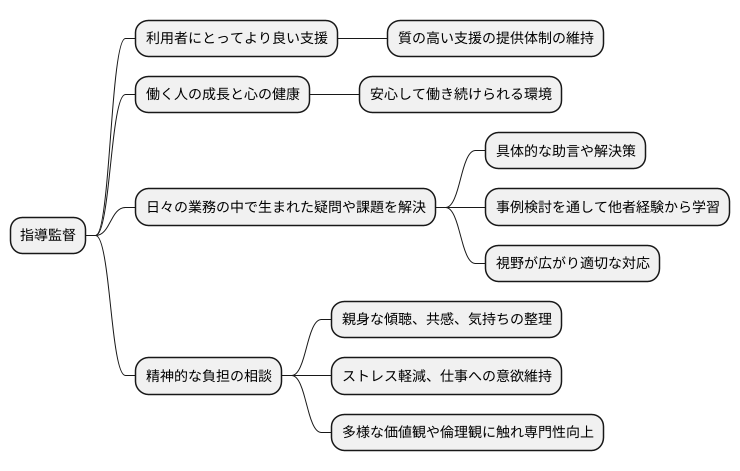

スーパービジョン

人と人とのつながりを大切にする介護や介助の仕事は、時に大きな喜びややりがいを感じさせてくれますが、同時に精神的な負担も大きい仕事です。利用者の方の状況は一人ひとり異なり、その方に合わせた支援を考え、実践していくことは容易ではありません。また、命や生活に深く関わる仕事であるがゆえに、責任も重大です。そこで、質の高い支援を維持し、働く人の心の健康を守るために重要な役割を果たすのが、経験豊富な指導者による助言や相談、つまり「指導監督」です。

指導監督は、日々の業務の中で生まれた疑問や課題を解決する場を提供します。例えば、利用者の方との関わりでうまくいかない時や、他の職員との連携が難しいと感じた時などに、指導監督者に相談することで、具体的な助言や解決策を見つけることができます。また、事例検討を通して、他の人の経験から学ぶ機会も得られます。自分一人で抱え込まずに、他の人の知恵や経験を借りることで、視野が広がり、より適切な対応ができるようになるでしょう。

指導監督は、単なる技術指導や知識の伝達だけにとどまりません。仕事をする上で感じる不安や迷い、倫理的な葛藤など、精神的な負担についても相談できる場です。指導監督者は、親身になって話を聞き、共感し、気持ちの整理を助けてくれます。自分自身の感情や考えを整理することで、ストレスを軽減し、仕事への意欲を維持することにつながります。また、多様な価値観や倫理観に触れることで、自分自身の専門性を高めることにもつながります。

このように、指導監督は、利用者の方にとってより良い支援を提供できるだけでなく、働く人自身の成長や心の健康を守る上でも非常に重要な役割を担っています。指導監督を通して、質の高い支援の提供体制を維持し、誰もが安心して働き続けられる環境を作っていくことが大切です。