地域防災計画と介護・介助

介護を学びたい

先生、「地域防災計画」で「介護」と「介助」って両方出てくるけど、どう違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。確かにどちらも人の世話をする意味で使われがちだけど、防災計画の文脈では「介護」は日常生活の世話全般を指し、「介助」は特定の動作を助けることを指すんだ。

介護を学びたい

じゃあ、食事や着替えの世話は「介護」で、階段の上り下りを手伝うのは「介助」ってことですか?

介護の研究家

その通り!災害時は色々な場面があるから、それぞれ適切な言葉を使うことが大切なんだよ。

地域防災計画とは。

「お世話をしたり、助けること」という意味を持つ言葉である『介護』と『介助』について、災害から地域の人々の命や財産を守るための計画である『地域防災計画』とどのように関わるのかを説明します。それぞれの地方自治体はこの計画を、その地域の実情に合わせて細かく定めます。つまり、災害時に地方自治体が何をすべきかを定めた計画です。お年寄りや障がいのある方の介護現場では、災害時に一人で避難するのが難しい方が多くいます。そのため、2006年に内閣府は『災害時助けが必要な人の避難支援の手引き』を作りました。これを基に、それぞれの市町村では、地域に住む助けが必要な方を登録した『災害時助けが必要な人リスト』を作成しています。

地域防災計画の役割

地域防災計画は、災害から地域住民の命と暮らしを守るための、地方自治体による大切な計画です。地域の特性を踏まえ、起こりうる災害への対策を細かく定める必要があります。これは、災害発生時に行政が取るべき行動の道しるべとなります。この計画に基づき、行政は組織的に災害対応を行います。

地域防災計画は、いわば行政側の災害対応の手引き書です。例えば、地震、津波、洪水、土砂崩れなど、その地域に特有の災害の危険性を分析し、避難場所の指定や避難経路の確保、情報を伝える方法の確立など、具体的な対策を盛り込むことが必要です。また、防災訓練の実施計画や、消防や警察、自衛隊など関係機関との協力体制の構築も重要な要素となります。

近年は、気候の変化による激しさを増す災害への対応も重要性を増しています。今まで以上に地域防災計画を充実させる必要があります。豪雨による浸水や河川の氾濫、土砂災害の発生頻度の増加など、予測される災害の変化に対応するため、計画の見直しが必要です。また、避難場所の安全性確認、複数ルートの避難経路確保、情報伝達手段の多様化なども検討しなければなりません。

作成された計画は、地域住民に広く知ってもらうことが大切です。計画の内容を理解してもらうために、説明会や防災訓練などを開催し、住民への周知徹底を図る必要があります。また、地域住民一人ひとりが防災意識を高め、計画の内容を理解することで、より効果的な防災活動につながります。行政と地域住民が協力し、地域防災計画を定期的に見直し、改善していくことで、災害に強い地域社会を築くことができるのです。

| 地域防災計画の目的 | 地域防災計画の内容 | 近年重要性が増している点 | 地域住民への周知 |

|---|---|---|---|

| 災害から地域住民の命と暮らしを守る |

|

|

|

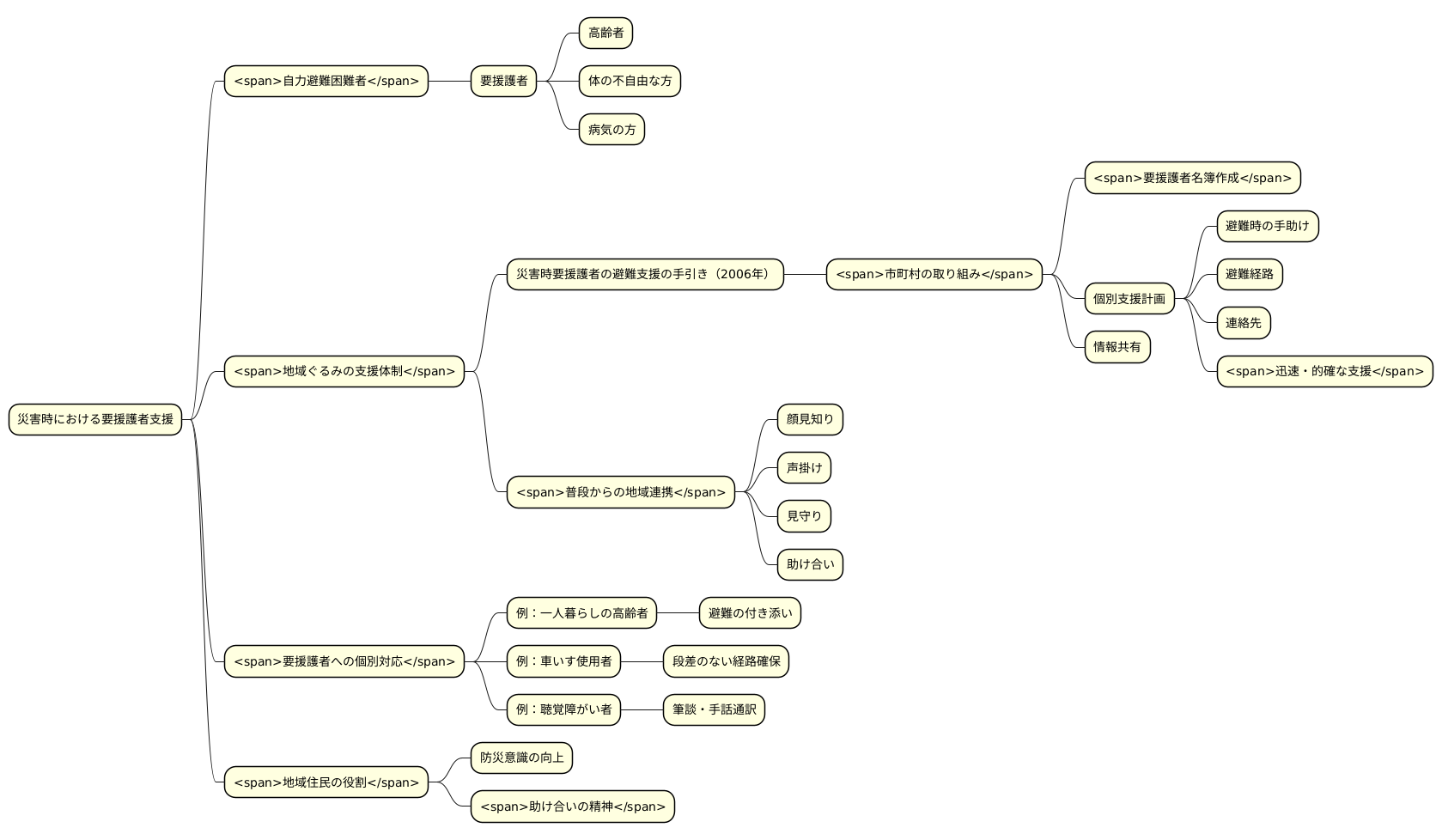

要援護者への配慮

災害時には、自力での避難が難しい方々を支援することが何よりも大切です。高齢の方や体の不自由な方、病気の方など、様々な事情を抱える方々を「要援護者」と呼び、地域ぐるみでこれらの要援護者を支える仕組みづくりが求められています。国は2006年に「災害時要援護者の避難支援の手引き」を作り、全国の市町村で要援護者を助ける取り組みを進めてきました。

この手引きを参考に、市町村では地域に住む要援護者の名簿を作り、それぞれの方が必要とする支援内容をまとめた計画を立てています。具体的には、避難する際にどのような手助けが必要か、避難場所へはどうやって移動するか、そして誰に連絡すれば良いかなどを、前もって確認し、関係する機関で情報を共有することで、いざという時に素早く的確な支援ができるようにしています。

例えば、一人暮らしの高齢の方の場合、避難の際に付き添いが必要であったり、車いすを使っている方の場合は、段差のない移動経路の確保が必要になります。また、聴覚に障がいのある方の場合は、筆談や手話通訳のできる人の手配が欠かせません。このように、要援護者一人一人の状況に合わせた、きめ細やかな対応が重要です。

さらに、普段から地域の中で顔見知りになり、支え合う関係を作っておくことも大切です。近所の人同士で声を掛け合い、困っている人がいないか見守ったり、災害時には互いに助け合ったりすることで、要援護者を含めた地域全体の安全を守ることができます。行政だけでなく、地域住民一人一人が防災意識を高め、共に助け合う意識を持つことが、災害から地域を守ることにつながります。

介護・介助現場の役割

介護施設や在宅介護事業所といった介護・介助の現場は、地域防災計画において重要な役割を担っています。災害時、特に地震や水害などの自然災害が発生した場合、これらの施設は、多くの場合、要支援者の方々にとっての命を守る最後の砦となります。

施設職員や在宅介護従事者は、災害発生時に利用者の安全を確保するために、適切な行動をとる必要があります。そのため、日頃から防災訓練を実施し、緊急時の対応手順を確認しておくことが重要です。例えば、火災発生時の避難経路の確認、消火器の使い方の習得、負傷者の搬送方法の練習など、実践的な訓練を行う必要があります。また、建物の耐震性や防火設備の確認、非常食や水、医薬品、衛生用品などの備蓄品の確保、定期的な点検も欠かせません。

さらに、地域住民や行政との連携を強化し、地域全体の防災体制の構築に貢献することも求められます。例えば、地域の避難訓練への参加や、要援護者情報の提供などを通じて、地域防災力の向上に寄与することができます。また、近隣の住民との協力体制を築き、災害発生時の相互扶助の仕組みを構築することも重要です。

災害発生時には、施設職員や在宅介護従事者は、利用者の安否確認、避難誘導、介助の実施など、迅速かつ的確な対応を行う必要があります。そのため、平常時から、利用者の身体状況や持病、服用している薬、認知症の有無、アレルギーの有無などの個別情報を把握し、個別の避難支援計画を作成しておくことが重要です。車いすの利用者、視覚障碍者、聴覚障碍者など、それぞれの状況に合わせたきめ細やかな支援が必要です。また、家族の連絡先や緊急連絡先を常に最新の状態に保つことも重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役割 | 要支援者の命を守る最後の砦 |

| 職員の行動 | 利用者の安全確保のための適切な行動 |

| 重要な準備 |

|

| 地域連携 |

|

| 災害発生時の対応 |

|

日頃からの備え

いつ起こるか分からない災害に備えて、日頃から準備しておくことはとても大切です。災害は、私たちの生活に大きな影響を与え、場合によっては命を脅かすこともあります。だからこそ、一人ひとりが防災意識を高め、災害時にどのような行動をとるべきか、前もって考えておく必要があります。

まず、自宅の安全性を高めるために、家の耐震化や家具の固定を行いましょう。地震で家具が倒れてくると、逃げ道をふさいだり、ケガの原因になることもあります。家具転倒防止器具などを使って、しっかりと固定することが大切です。

非常持ち出し袋の準備も欠かせません。非常持ち出し袋には、水や食料、懐中電灯、救急用品など、災害発生直後に必要な物資を入れておきます。定期的に中身を確認し、古くなったものや不足しているものを補充するようにしましょう。

ハザードマップを活用して、自宅周辺の危険な場所や避難場所、避難経路を確認しておくことも重要です。ハザードマップは、洪水や土砂災害などの危険区域を示した地図です。自分の住んでいる地域がどのような災害のリスクを抱えているのかを把握し、安全な避難場所や避難経路を事前に確認しておきましょう。また、家族や近隣住民と防災について話し合い、避難時の役割分担や連絡方法などを決めておきましょう。日頃からコミュニケーションをとっておくことで、災害時に助け合うことができます。

地域で行われる防災訓練にも積極的に参加しましょう。防災訓練では、実際に避難行動を体験したり、消火器の使い方などを学ぶことができます。災害発生時の対応力を高めるためにも、貴重な機会です。

行政が発信する防災情報にも常に気を配り、最新の情報を把握しておくことも大切です。テレビやラジオ、インターネット、防災無線などを通じて、気象情報や避難情報などが発信されます。これらの情報に注意を払い、適切な行動をとるようにしましょう。

日頃からの備えを怠らず、万が一の災害に備えることで、被害を最小限に抑えることができます。災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ、今からできることを始めて、大切な命と暮らしを守りましょう。

| 災害への備え | 具体的な行動 |

|---|---|

| 自宅の安全確保 | 家の耐震化、家具の固定 |

| 非常持ち出し袋の準備 | 水、食料、懐中電灯、救急用品などを入れ、定期的に確認・補充 |

| ハザードマップの活用 | 自宅周辺の危険な場所、避難場所、避難経路の確認 |

| 防災訓練への参加 | 避難行動の体験、消火器の使い方などを学ぶ |

| 防災情報の把握 | テレビ、ラジオ、インターネット、防災無線などで最新情報をチェック |

地域連携の大切さ

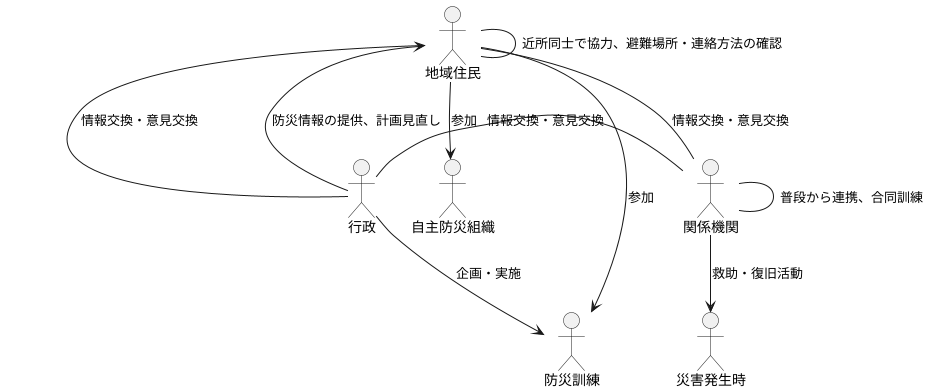

災害から地域を守るためには、地域で暮らす人々、行政、そして関係機関が協力し合うことがとても大切です。日頃から顔の見える関係を築き、一緒に活動することで、いざという時にスムーズに助け合うことができます。

まず、地域で暮らす人々は、自分の命は自分で守るという意識を持つことが重要です。自主防災組織に参加したり、防災訓練に積極的に参加することで、災害への備えを学ぶことができます。また、近所の人々と協力し、避難場所や連絡方法を確認しておくことも大切です。

行政は、地域を守るための計画作りや、防災に関する情報を住民に伝える役割を担います。定期的に計画を見直し、最新の情報を提供することで、災害への備えを万全にすることができます。また、防災訓練を企画・実施し、住民が実際に災害を想定した行動を体験できる機会を提供することも重要です。

消防、警察、病院、自衛隊といった関係機関は、それぞれの専門知識や技術を生かして、災害発生時の救助や復旧活動を担います。普段から互いに連携を取り、合同訓練などを実施することで、迅速で的確な対応が可能になります。災害時は、混乱の中で多くの課題が発生するため、各機関がスムーズに連携できるかが重要になります。

そして、地域住民、行政、関係機関が定期的に集まり、情報交換や意見交換を行う場を設けることが大切です。お互いの役割や課題を理解し、協力体制をより強固なものにすることで、災害発生時にも落ち着いて行動し、被害を最小限に抑えることができるでしょう。