暮らしと健康:国際障害分類解説

介護を学びたい

先生、『国際障害分類』って、障害をいろいろな視点から見ているんですよね?具体的にどういうことですか?

介護の研究家

そうだね。体の機能や形といった医学的な視点、個人ができることといった視点、そして社会の中で生活する上での不利な点といった社会的な視点、この3つの視点から見ているんだよ。

介護を学びたい

3つの視点…難しそうですね。もう少し詳しく教えてもらえますか?

介護の研究家

例えば、足が動きにくいといった体の状態は医学的な視点、歩くのが難しいといった個人の能力のことは個人レベルの視点、そして、階段が多い場所で生活しにくいといった社会的なことは社会的な視点になるんだ。このように分けて考えることで、必要な支援の内容が見えてくるんだよ。

国際障害分類とは。

『国際障害分類』(世界保健機関(WHO)が作った、体の機能のうまく働かない部分をまとめたもの)では、「介護」と「介助」という言葉について説明しています。この分類では、障害を三つの段階に分けて考えています。一つ目は、体や心の働きに問題があるかどうかです。二つ目は、日常生活でどれくらい困っているかです。三つ目は、社会の中で生活する上でどれくらい不自由を感じているかです。

国際障害分類とは

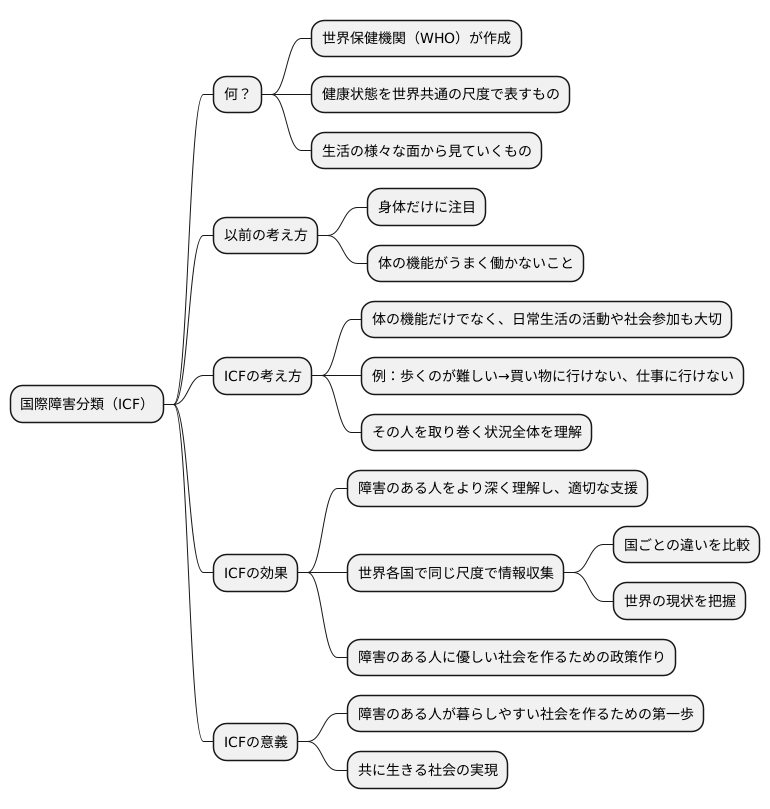

国際障害分類(ICF)は、世界保健機関(WHO)が作った、健康状態を世界共通の尺度で表すためのものです。これは、これまで身体だけに注目していた障害の捉え方を変え、生活の様々な面から見ていくためのものです。

以前は、障害があるということは、ただ体の機能がうまく働かないことだと考えられていました。しかしICFでは、体の機能だけでなく、日常生活の中での活動や社会への参加といった面も大切に考えています。例えば、歩くのが難しいという体の機能の問題だけでなく、そのために買い物に行けない、仕事に行けないといった、生活や社会への影響も障害として捉えるのです。このように、ICFは障害を広く捉え、その人を取り巻く状況全体を理解しようとするものです。

ICFを使うことで、医療や福祉、教育など、様々な分野で働く人々が、障害のある人をより深く理解し、適切な支援を行うことができるようになります。また、世界各国で同じ尺度を使って情報を集めることができるので、国ごとの違いを比べたり、世界の現状を把握したりするのに役立ちます。そして、これらの情報は、障害のある人に優しい社会を作るための政策作りにも活かされます。

ICFは、単なる分類のための道具ではなく、障害のある人が暮らしやすい社会を作るための第一歩です。私たち一人ひとりがICFの考え方を理解することで、誰もが暮らしやすい、共に生きる社会の実現に近づくことができるでしょう。

構成要素

国際生活機能分類(ICF)は、人の健康状態を幅広く捉えるための枠組みです。この枠組みは、三つの主要な構成要素、つまり「心身機能・構造」「活動」「参加」と、二つの文脈的因子である「環境因子」と「個人因子」から成り立っています。

まず、心身機能・構造とは、私たちの身体の様々な部分の働きを指します。例えば、心臓の動きや呼吸、記憶力や思考力など、身体的、精神的な機能全体が含まれます。これは、身体の器官や組織レベルの働きに焦点を当てています。

次に、活動は、人が実際に行う動作や行動のことです。歩く、食べる、着替えるといった日常生活の動作から、仕事をする、学ぶ、趣味を楽しむといった複雑な行動まで、様々なものが含まれます。活動は、心身機能・構造を基盤として実現されます。

そして、参加は、社会生活への関わりを意味します。仕事や学校に通う、地域活動に参加する、家族や友人と交流するなど、社会の中で役割を果たし、人々と繋がりを持つことがこれにあたります。活動を通して参加が実現されるのです。

これらの三つの要素に加えて、ICFは環境因子も考慮します。これは、個人を取り巻く環境が、健康状態に影響を与えるという考え方です。住んでいる家の設備、交通機関の整備状況、社会の制度や法律、周りの人の理解や支援など、様々な要素が含まれます。

最後に、個人因子は、その人自身の背景や特性のことです。年齢、性別、育ってきた環境、性格、価値観、これまでの経験などが含まれます。環境因子と同様に、個人因子は他の要素と相互に作用し、健康状態全体を形作る重要な要素となります。

このように、ICFは様々な要素を総合的に見て、その人がどのような生活を送っているのか、どのような支援が必要なのかを理解するための枠組みを提供しています。これは、個人に合わせた適切な支援を考え、実現するために役立ちます。

活用事例

様々な分野で活用されている国際生活機能分類、通称ICFについて、具体的な活用事例を詳しく見ていきましょう。

医療の現場では、病気や怪我によって生じる、患者さんの体の機能や活動の低下を客観的に評価するためにICFが役立っています。例えば、脳卒中を発症した患者さんの場合、麻痺の程度や日常生活動作の困難さをICFに基づいて評価することで、より的確な治療方針を立てることができます。また、病気の進行度合いを記録し、治療の効果を測るのにも役立ちます。

リハビリテーションの分野では、ICFを用いて患者さん一人ひとりの状態を細かく把握し、個別のリハビリ計画を作成することができます。例えば、歩行が困難な患者さんの場合、ICFを用いて歩行能力の低下やその原因を分析し、筋力トレーニングや歩行訓練など、それぞれの状況に合わせた最適なリハビリプログラムを提供することが可能になります。

福祉の分野では、介護を必要とする人へのサービス提供や、地域での支援体制づくりにICFが役立っています。例えば、高齢者の場合、ICFを用いて身体機能や日常生活動作の状況、社会参加への意欲などを総合的に評価することで、必要な介護サービスの種類や量を判断することができます。また、地域社会でどのような支援が必要かを検討し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援していく上でも役立ちます。

教育の分野では、発達障害や知的障害など、特別な支援を必要とする子どもたちへの教育支援にICFを活用することができます。例えば、学習に困難を抱える子どもたちの場合、ICFを用いて学習能力やコミュニケーション能力などを評価し、それぞれの課題に合わせた学習支援や指導を行うことができます。

さらに、ICFは研究の分野でも活用されています。様々な国や地域でデータを収集し比較することで、障害のある人々が世界中でどのような状況にあるのかを把握することができます。これらのデータは、障害のある人々への支援体制の改善や、より良い社会づくりに役立てられています。このように、ICFは様々な分野で活用されることで、障害のある人々への理解を深め、誰もが暮らしやすい社会の実現に貢献しています。

| 分野 | ICFの活用事例 |

|---|---|

| 医療 | 病気や怪我による体の機能や活動の低下を客観的に評価。例:脳卒中患者の麻痺の程度や日常生活動作の困難さを評価し、的確な治療方針を決定。病気の進行度合いを記録し、治療効果を測定。 |

| リハビリテーション | 患者一人ひとりの状態を細かく把握し、個別のリハビリ計画を作成。例:歩行困難な患者の歩行能力低下やその原因を分析し、筋力トレーニングや歩行訓練など、状況に合わせた最適なリハビリプログラムを提供。 |

| 福祉 | 介護を必要とする人へのサービス提供や地域での支援体制づくり。例:高齢者の身体機能や日常生活動作の状況、社会参加への意欲などを総合的に評価し、必要な介護サービスの種類や量を判断。地域社会で必要な支援を検討し、住み慣れた地域での生活を支援。 |

| 教育 | 発達障害や知的障害など、特別な支援を必要とする子どもたちへの教育支援。例:学習困難を抱える子どもの学習能力やコミュニケーション能力などを評価し、それぞれの課題に合わせた学習支援や指導。 |

| 研究 | 様々な国や地域でデータを収集し比較することで、障害のある人々が世界中でどのような状況にあるのかを把握。これらのデータは、障害のある人々への支援体制の改善や、より良い社会づくりに役立てられる。 |

今後の展望

人は誰でも、年を重ねたり、病気や怪我をしたりすることで、生活の中で何らかの支えを必要とする場面が訪れるかもしれません。国際生活機能分類(ICF)は、そうした生活上の困難を、単に病気や怪我といった医学的な側面からだけでなく、その人が置かれている環境や社会との関わりも含めて、包括的に理解するためのツールです。このICFは、完成されたものではなく、常に変化を続けています。世界保健機関(WHO)は、定期的にICFを見直し、医学の進歩や社会の変化に合わせて、より適切なものとなるように更新を続けています。

今後、ICFはさらにきめ細かく、様々な文化や背景を持つ人々に対応できるよう、より良いものへと発展していくでしょう。例えば、異なる文化圏では、障害に対する考え方や支援のあり方も様々です。ICFは、そうした文化的な違いにも配慮し、より普遍的に活用できるものへと進化していくことが期待されます。また、ICFを広く知ってもらうための活動も重要です。より多くの人がICFの考え方を知ることで、支えを必要とする人への理解が深まり、適切な支援につながるはずです。ICFは、単なる分類ツールにとどまらず、社会全体の意識を変え、誰もが暮らしやすい社会を作るための、力強いツールと言えるでしょう。

ICFを土台とした社会づくりは、年齢や障害の有無に関わらず、すべての人が自分らしく生き生きと暮らせる、包摂的な社会の実現につながります。そして、そうした社会を作ることは、私たち一人ひとりの責任でもあります。誰もが支え合う温かい社会を目指し、ICFの更なる発展と普及に、大きな期待が寄せられています。

| テーマ | 概要 |

|---|---|

| ICFとは | 生活機能分類。医学的側面だけでなく環境や社会との関わりも含めて包括的に理解するツール。WHOが定期的に更新。 |

| ICFの展望 | よりきめ細かく、多様な文化に対応、普遍的に活用できるよう進化。 |

| ICF普及の重要性 | 理解促進、適切な支援、社会全体の意識改革。 |

| ICFの役割 | 暮らしやすい社会を作るためのツール。 |

| 私たちへの期待 | ICFの発展と普及、誰もが支え合う社会の実現。 |

まとめ

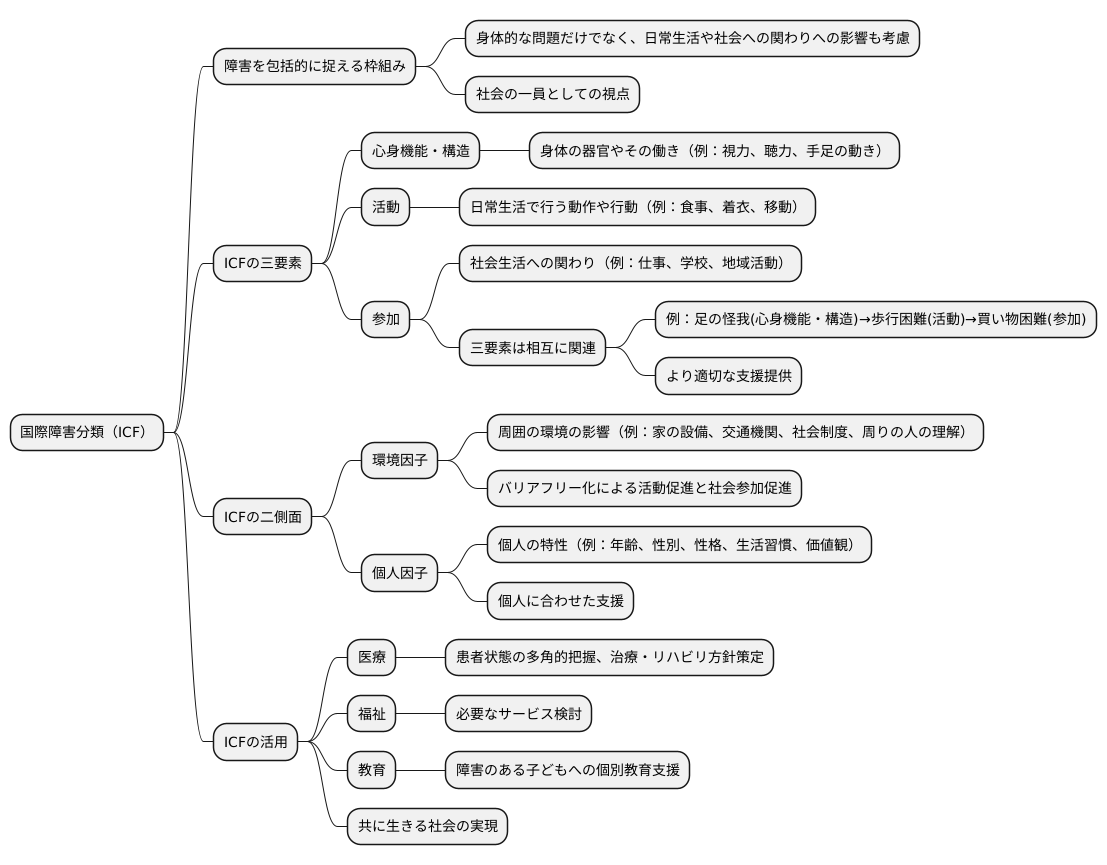

国際障害分類(ICF)は、障害を病気やけがといった身体的な問題だけで捉えるのではなく、日常生活や社会への関わりへの影響も合わせて考えるための枠組みです。これまで障害は、主に医学的な側面から理解されてきました。しかし、ICFは、障害のある人が社会の中でどのように生活し、活動し、参加しているのかという視点を取り入れています。これは、障害のある人を社会から切り離して考えるのではなく、社会の一員として捉えるという重要な変化です。

ICFは、心身機能・構造、活動、参加という三つの主要な要素から成り立っています。「心身機能・構造」とは、身体の器官やその働きを指します。例えば、視力や聴力、手足の動きなどが含まれます。「活動」は、人が日常生活で行う動作や行動のことです。食事をしたり、服を着たり、移動したりといったことが挙げられます。「参加」は、社会生活への関わりを指し、仕事や学校、地域活動への参加などが含まれます。ICFは、これらの三つの要素を相互に関連づけて考えます。例えば、足のけが(心身機能・構造の問題)によって歩くのが難しくなり(活動の制限)、買い物に行きにくくなる(参加の制限)といったように、それぞれの要素がどのように影響し合っているかを理解することで、より適切な支援を提供できます。

さらにICFは、環境因子と個人因子という二つの側面も考慮します。「環境因子」とは、家の設備や交通機関の整備状況、社会の制度や法律、周りの人の理解や支援など、周りの環境が人に与える影響のことです。バリアフリー化された環境は、障害のある人の活動を容易にし、社会参加を促進します。一方、「個人因子」は、年齢、性別、性格、生活習慣、価値観など、その人自身に固有の特性を指します。同じ障害を持っていても、個人因子によって生活への影響や必要な支援は異なります。ICFは、これらの環境因子と個人因子も考慮することで、より個別性の高い、その人に合った支援を可能にします。

ICFは、医療や福祉、教育など様々な分野で活用されています。医療現場では、患者さんの状態を多角的に捉え、治療やリハビリテーションの方針を立てる際に役立ちます。福祉分野では、必要なサービスの種類や内容を検討する際に活用されます。また、教育分野では、障害のある子ども一人ひとりに合わせた教育支援を提供するために役立ちます。ICFの考え方が広く理解され、実践されることで、誰もが暮らしやすい、共に生きる社会の実現につながると期待されます。