社会復帰を支える統合ケア

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」のところで出てきた『インテグレーション』ってよくわからないんですけど、教えていただけますか?

介護の研究家

いい質問だね。『インテグレーション』とは、簡単に言うと、社会から分けられていた人たちを、みんなと同じように地域で暮らせるようにすることだよ。例えば、体が不自由な人が、地域の人や施設の助けを借りて、普通に生活できるよう支援していくことだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、特別な人という隔たりなく、みんな一緒に暮らしていくための考え方ってことですね?

介護の研究家

その通り!まさに『インテグレーション』は、みんなが分け隔てなく暮らせる社会をつくるための大切な考え方なんだ。

インテグレーションとは。

「介護」と「介助」に関わる言葉である『統合』について説明します。『統合』とは、社会福祉の支援が必要な人々、特に社会から切り離され、差別を受けている人々を、再び社会の一員として迎え入れることです。地域社会で他の人々と変わらずに生活できるように、差別なく受け入れていくことを目指します。また、その人が普段の生活で困らないように、地域の人々や関係のある機関・団体が協力して、問題を解決していくという意味もあります。障がいのある人々に対しても、この『統合』は行われています。この『統合』を通して、差別や隔離のない、誰もが当たり前に暮らせる社会を実現することを『標準化』と言います。『標準化』を実現するための取り組みや支援活動も含まれます。これは、社会福祉を進めていく上で、とても大切な基本的な考え方のひとつです。

統合ケアとは

統合ケアとは、支援を必要とする人々が、住み慣れた地域で、自分らしく暮らしを送れるよう支える取り組みです。これまで、支援が必要な人々は、施設での生活を送る場合が多く、地域社会から離れて暮らすことも少なくありませんでした。しかし、統合ケアは、地域社会の一員として、他の人々と同じように生活できるよう、社会への参加を促し、地域との繋がりを大切にすることを目指します。

統合ケアは、単に体の面での支援をするだけではなく、その人が持つ力や持ち味を尊重し、社会で活躍できるよう支えることを意味します。例えば、家事の手伝いや、買い物への同行、趣味を楽しむ活動への参加支援など、その人の希望や状況に合わせた、き細やかな支援を行います。また、地域の人々との交流の場を設けたり、地域活動への参加を促したりすることで、孤立を防ぎ、社会との繋がりを築けるよう支援します。

統合ケアを実現するためには、地域住民、行政、病院、福祉施設などが協力し、それぞれの役割を果たしながら、包括的な支援を提供することが重要です。例えば、行政は、必要なサービスの情報提供や相談窓口の設置を行い、病院は、健康管理や医療的な支援を提供します。福祉施設は、日常生活の支援や、社会参加の促進を担い、地域住民は、見守り活動や交流を通して、地域社会の一員として受け入れる雰囲気作りを行います。

このように、様々な立場の人々が連携し、それぞれの役割を担うことで、切れ目のない、きめ細やかな支援を提供することが可能になります。そして、支援を必要とする人々が、地域で安心して暮らし、自分らしく生き生きと生活できる社会を実現していくことを目指します。

| 統合ケアの目的 | 支援を必要とする人々が、住み慣れた地域で、自分らしく暮らしを送れるように支える。 |

|---|---|

| 統合ケアの特徴 |

|

| 統合ケアの実現に必要な要素 |

|

| 関係機関の役割 |

|

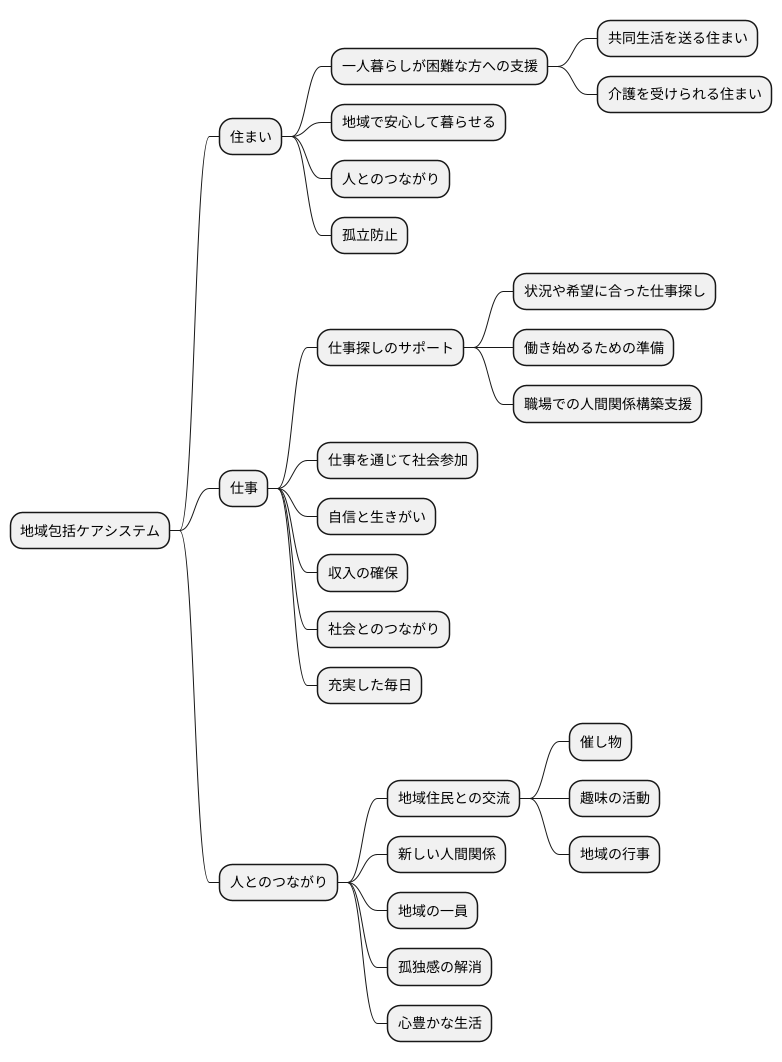

地域社会での暮らし

地域での生活を支えることは、包括的なケアにおいて大変重要です。住む場所の確保、仕事探しの手助け、毎日の暮らしのサポートなど、様々なサービスが用意されています。

例えば、一人での生活が困難な方には、共同生活を送る住まいや介護を受けられる住まいなどが提供されます。このような住まいでは、日常生活のサポートを受けながら、地域で安心して暮らすことができます。地域での生活を通して、人とのつながりを感じ、孤立を防ぐことができるのです。

仕事探しのサポートも充実しています。それぞれの状況や希望に合った仕事を見つけるための相談や、働き始めるための準備、職場での人間関係の構築など、様々な支援を受けることができます。仕事を通じて社会に参加することは、自信と生きがいを持つことにつながります。自分に合った仕事を見つけることで、収入を得るだけでなく、社会とのつながりを実感し、充実した毎日を送ることができます。

地域住民との交流を深めるための催し物なども企画されています。近所の人たちと一緒にお茶を飲んだり、趣味の活動に参加したり、地域の行事に参加したりする中で、新しい人間関係を築き、地域の一員として暮らすことができます。このような交流は、孤独感を解消し、心豊かな生活を送るために大切です。

地域包括ケアシステムは、住まい、仕事、人とのつながりという三つの柱で、地域での生活を支えています。それぞれの状況に合わせたきめ細やかな支援を通して、誰もが安心して地域で暮らせる社会を目指しています。

関係機関との連携

人と人とのつながりを大切にする「統合ケア」を実現するには、様々な関係機関が協力し合うことが必要不可欠です。それぞれの機関が持つ強みを活かし、互いに情報を共有し、連携することで、利用者一人ひとりに最適な支援を提供することができます。

まず、市役所や都道府県などの行政機関は、福祉サービスを提供するための制度を整備し、運営を管理する役割を担います。また、利用者に対する金銭的な援助や、サービスを提供する事業者への財政支援も行います。

次に、病院や診療所などの医療機関は、利用者の健康状態の管理や治療を行います。病気や怪我の治療だけでなく、機能回復訓練や健康増進のための指導なども行い、利用者の心身の健康を支えます。

特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどの福祉施設は、利用者の日常生活を支える様々なサービスを提供します。食事や入浴、排泄などの身体的な介助だけでなく、話し相手になったり、趣味活動の場を提供するなど、精神的な支援も行います。また、利用者が地域社会に参加できるよう支援することも重要な役割です。

これらの機関がそれぞれの専門性を活かし、密接に連携することで、利用者は途切れることなく必要な支援を受けることができます。例えば、医療機関と福祉施設が連携することで、退院後の生活も安心して送ることができるようになり、利用者の生活の質の向上につながります。

さらに、地域住民の理解と協力も欠かせません。地域住民が、支援を必要とする人々を温かく迎え入れ、共に地域社会を作り上げていくという意識を持つことで、地域全体で支え合う体制が作られます。これにより、利用者は地域社会の一員として、より豊かな生活を送ることができるようになります。

| 機関 | 役割 | 連携による効果 |

|---|---|---|

| 行政機関(市役所、都道府県など) |

|

– |

| 医療機関(病院、診療所など) |

|

福祉施設と連携し、退院後の生活支援で 利用者の生活の質向上 |

| 福祉施設(特養、デイサービスなど) |

|

医療機関と連携し、退院後の生活支援で 利用者の生活の質向上 |

| 地域住民 |

|

地域全体で支え合う体制構築 利用者の豊かな生活 |

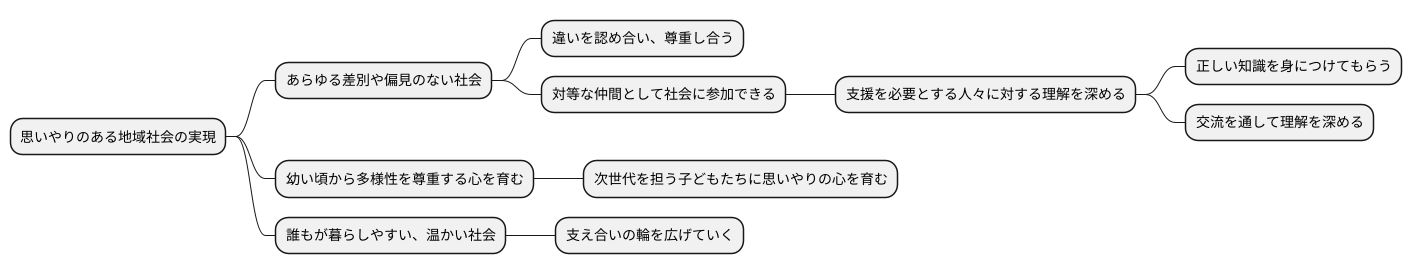

差別のない社会の実現

誰もが安心して暮らせる、思いやりのある地域社会を実現するためには、ただ単に支援を必要とする人々が地域で生活できるようにするだけでは十分ではありません。真に目指すべきは、あらゆる差別や偏見のない社会を築き上げることです。

人は皆、それぞれ違った個性や能力を持っています。その違いを認め合い、尊重し合うことが、温かい社会の基礎となります。一人ひとりが持つ力を発揮し、対等な仲間として社会に参加できるよう、支え合う仕組みが必要です。

そのためには、まず地域の人々に対して、支援を必要とする人々に対する理解を深めるための活動が欠かせません。それぞれの状況や気持ちを想像し、共に地域社会をより良くしていく仲間として受け入れる心を育むことが大切です。講演会や交流会などを開催し、正しい知識を身につけてもらうとともに、実際に触れ合う機会を設けることで、互いの理解を深めることができます。

また、学校教育の場においても、幼い頃から多様性を尊重する心を育む教育が重要です。教科書や教材を通して様々な人々の生き方を学び、共に生きる社会の大切さを理解することで、次世代を担う子どもたちに思いやりの心を育むことができます。

こうした地道な努力を通して、誰もが暮らしやすい、温かい社会を築いていくことが、私たちの目指す未来です。統合ケアは、その実現のための大きな一歩となるでしょう。共に手を携え、支え合いの輪を広げていくことで、誰もが笑顔で暮れる社会を実現したいと願っています。

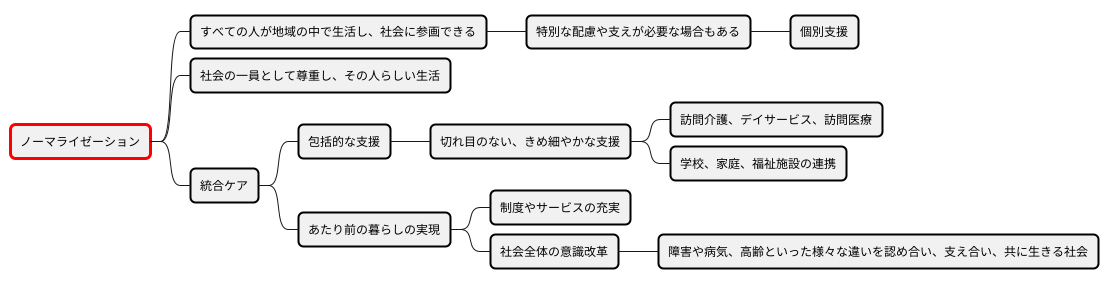

普通の暮らしの実現

誰もが当たり前の暮らしを営める社会を目指し、様々な取り組みが行われています。その中心となる考え方が「ノーマライゼーション」です。これは、障害のあるなしに関わらず、すべての人が地域の中で、他の人々と同じように生活し、社会に参画できるべきだという理念です。

確かに、人によっては特別な配慮や支えが必要な場合もあります。しかし、それはその人個人に合わせた支援であるべきです。特別な存在として区別するのではなく、社会の一員として尊重し、その人らしい生活を送れるように支えることが大切です。

このノーマライゼーションの考え方に基づき、様々な分野の専門家が連携して包括的な支援を提供する「統合ケア」という仕組みも広がりを見せています。医療、福祉、介護、教育など、様々な分野が連携することで、切れ目のない、きめ細やかな支援を提供することが可能になります。

例えば、高齢で体が不自由な方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、訪問介護やデイサービス、訪問医療などのサービスを組み合わせ、必要な支援を受けられるように調整します。また、障害のある子どもたちが、地域の小中学校で他の子どもたちと一緒に学び、地域社会で交流できるように、学校、家庭、福祉施設などが連携して支援を行います。

統合ケアは、すべての人が当たり前の暮らしを送れる社会の実現に大きく貢献しています。しかし、真に誰もが暮らしやすい社会を作るためには、制度やサービスの充実だけでなく、社会全体の意識改革も必要不可欠です。障害や病気、高齢といった様々な違いを認め合い、支え合い、共に生きる社会を築いていく努力が、私たち一人ひとりに求められています。

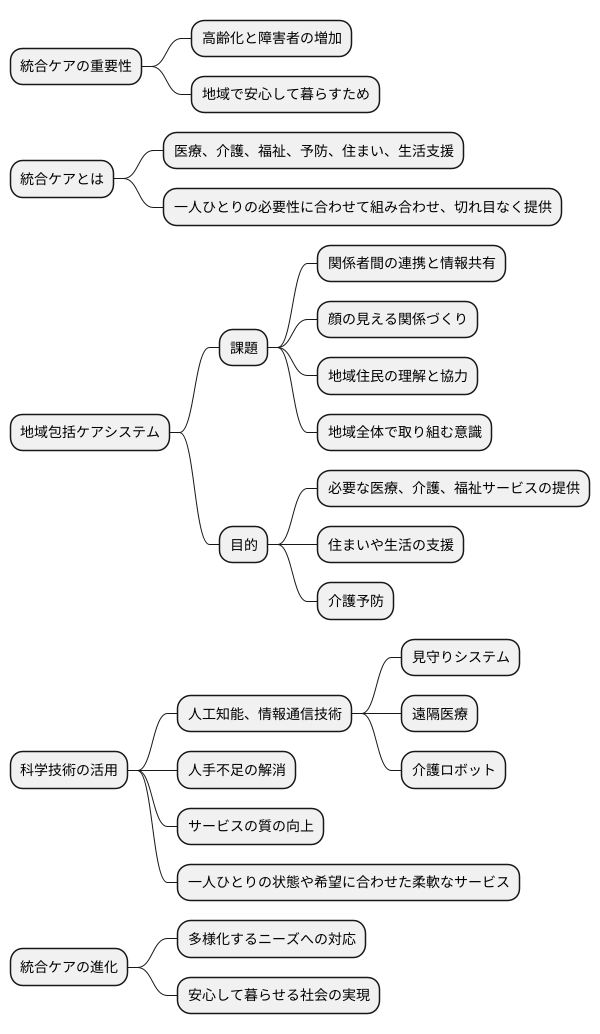

これからの統合ケア

いま、私たちの社会は、高齢化が進むとともに、障害のある方も増えています。こうした社会の変化の中で、「統合ケア」の大切さは、これまで以上に大きくなっています。統合ケアとは、医療、介護、福祉、予防、住まい、生活支援といった様々なサービスを、一人ひとりの必要性に合わせて組み合わせ、切れ目なく提供するしくみのことです。高齢の方や障害のある方が、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けるためには、この統合ケアが欠かせません。

国も地域包括ケアシステムというしくみを作り、統合ケアを進めています。このしくみは、地域で暮らす高齢者や障害のある方が、必要な医療や介護、福祉サービスを受けられるようにすることを目指しています。住まいや生活の支援、介護予防の取り組みも含まれています。しかし、このシステムをより充実させるためには、まだまだ課題があります。

例えば、様々な分野で働く人たちが連携を取り、情報を共有することは、とても重要です。医師や看護師、介護職員、ケアマネジャー、社会福祉士など、それぞれの専門性を活かしながら、利用者一人ひとりに最適なケアを提供するために、顔の見える関係づくりが求められます。また、地域住民の理解と協力も必要不可欠です。地域で支え合う仕組みを築き、誰もが安心して暮らせるように、地域全体で取り組む意識が大切です。

さらに、科学技術の力も活用できます。例えば、人工知能や情報通信技術を使った見守りシステムや、遠隔医療、介護ロボットなどは、人手不足の解消や、サービスの質の向上に役立ちます。また、一人ひとりの状態や希望に合わせた柔軟なサービスの開発も重要です。利用者が本当に必要としているサービスを、必要な時に、必要なだけ利用できるよう、様々な工夫が必要です。

これから、ますます多様化するニーズに対応しながら、誰もが地域で安心して暮らせる社会を実現するために、統合ケアは、進化し続けなければなりません。