住まいと暮らしの安心:住生活基本法解説

介護を学びたい

先生、「住生活基本法」の中で、「介護」と「介助」って言葉が出てくるんですか?あと、この法律の中で、高齢者に関する記述はありますか?

介護の研究家

いい質問だね。「住生活基本法」の中には、「介護」や「介助」といった具体的な用語は直接出てこないんだ。どちらの言葉も、高齢者や障害者の生活を支える行為を表す言葉だけど、この法律ではもっと広い意味で『良質な住宅の供給』や『良好な居住環境の形成』といった言葉が使われているよ。

介護を学びたい

なるほど。では、高齢者についてはどうですか?

介護の研究家

高齢者については、直接「高齢者」という言葉が使われている部分もあるし、高齢者を特に意識した記述もあるよ。例えば、バリアフリー住宅の供給促進などは、高齢者が安全で快適に暮らせる住環境の整備につながるよね。つまり、高齢者を含めたすべての人が安心して暮らせる住まいづくりを目指している、と言えるんだ。

住生活基本法とは。

『住生活基本法』における「介護」と「介助」という用語について説明します。この法律は、国民が安心して安全な家に住めるように、2006年に施行されました。良い家の供給、良い住環境づくり、家を買う人の利益の擁護、安定した住まいの確保、という四つの柱に基づき、国全体、そして各都道府県の計画が立てられています。以前は1966年から2005年まで「住宅建設五箇年計画」がありましたが、環境問題や省エネ、お年寄りのいる家のバリアフリー化など、新しい社会問題も踏まえて、この『住生活基本法』が作られました。

制定の背景と目的

かつて、国民の住まいの確保を目標に掲げた「住宅建設五箇年計画」という政策がありました。これは昭和41年から平成17年までの長い期間、国民の住まいの環境を良くするために大きな役割を果たしました。人々がより良い家に住めるようになり、生活の質の向上に貢献したのです。

しかし、時代は常に変化していきます。高度経済成長期を経て、環境問題への関心の高まりや、高齢化の急速な進展といった、新たな社会問題が浮かび上がってきました。従来の住宅政策だけでは、これらの変化に対応しきれなくなってきたのです。

そこで、これらの新たな課題にも対応できる、より広い視野を持った住宅政策の必要性が認識されるようになりました。人々が安心して暮らせるためには、良い家を提供するだけでなく、周りの環境も良くする必要があるという考え方が重視されるようになったのです。そして、平成18年に「住生活基本法」が制定されました。

この法律は、ただ家を建てるだけでなく、人々が安心して暮らせる質の高い住まいを提供すること、そして、快適な生活環境を築くことを目的としています。具体的には、高齢者が安心して生活できるような住まいの整備や、環境に配慮したまちづくりなどが推進されることになりました。

「住生活基本法」の制定は、住宅政策における大きな転換点となりました。これにより、誰もが安心して住み続けられる社会の実現に向けて、時代に合わせた政策が展開されることになったのです。

| 時代 | 政策 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 昭和41年~平成17年 | 住宅建設五箇年計画 | 国民の住まいの確保 | 国民の住まいの環境向上に貢献 |

| 平成18年~ | 住生活基本法 | 質の高い住まいと快適な生活環境の提供 | 高齢化、環境問題等、新たな社会問題への対応 住宅政策における大きな転換点 |

基本理念

国民一人ひとりが安心して暮らせる社会の実現のためには、適切な住まいが不可欠です。この実現に向け、「住生活基本法」は4つの基本理念を掲げています。

第一の理念は、安全で安心できる良質な住宅を十分に供給することです。地震や火災などの災害から人々の命と財産を守り、健康で快適な暮らしを支えるためには、しっかりとした構造で、適切な設備を備えた住宅が欠かせません。国民誰もが安心して暮らせるよう、質の高い住宅を十分な数、供給していくことが重要です。

第二の理念は、良好な居住環境の形成です。住宅そのものの質だけでなく、周囲の環境も暮らしの質を大きく左右します。騒音や大気汚染、悪臭といった環境問題への対策はもとより、公園や緑地の整備、地域住民の交流促進といった活動を通じて、誰もが快適に暮らせる環境づくりを進める必要があります。良好な環境は、人々の心身の健康を保ち、地域社会の活性化にも繋がります。

第三の理念は、住宅を購入する人などの利益の擁護と増進です。住宅は高額な買い物であるため、悪質な販売業者による不正行為から消費者を保護することが重要です。また、住宅ローンに関する適切な情報提供や相談体制の整備などを通じて、消費者が安心して住宅を取得できるよう支援していく必要があります。

第四の理念は、居住の安定の確保です。収入が少なく住宅を確保することが難しい人や、高齢者、障害者など、住まいの確保に困難を抱える人々もいます。こうした人々に対して、公営住宅の提供や家賃補助などの必要な支援を行うことで、誰もが住む場所に困ることなく、安心して暮らせる社会を実現していくことが大切です。これらの理念に基づき、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指します。

| 理念 | 内容 |

|---|---|

| 安全で安心できる良質な住宅を十分に供給すること | 災害に強く、健康で快適な暮らしを支える質の高い住宅を十分な数、供給する。 |

| 良好な居住環境の形成 | 騒音や大気汚染への対策、公園などの整備、地域住民の交流促進などを通して、快適な環境を整備する。 |

| 住宅を購入する人などの利益の擁護と増進 | 悪質な販売業者から消費者を保護し、住宅ローンに関する情報提供や相談体制を整備するなど、消費者が安心して住宅を取得できるよう支援する。 |

| 居住の安定の確保 | 低所得者、高齢者、障害者など、住宅確保に困難を抱える人々に対して、公営住宅の提供や家賃補助などの支援を行う。 |

計画の策定

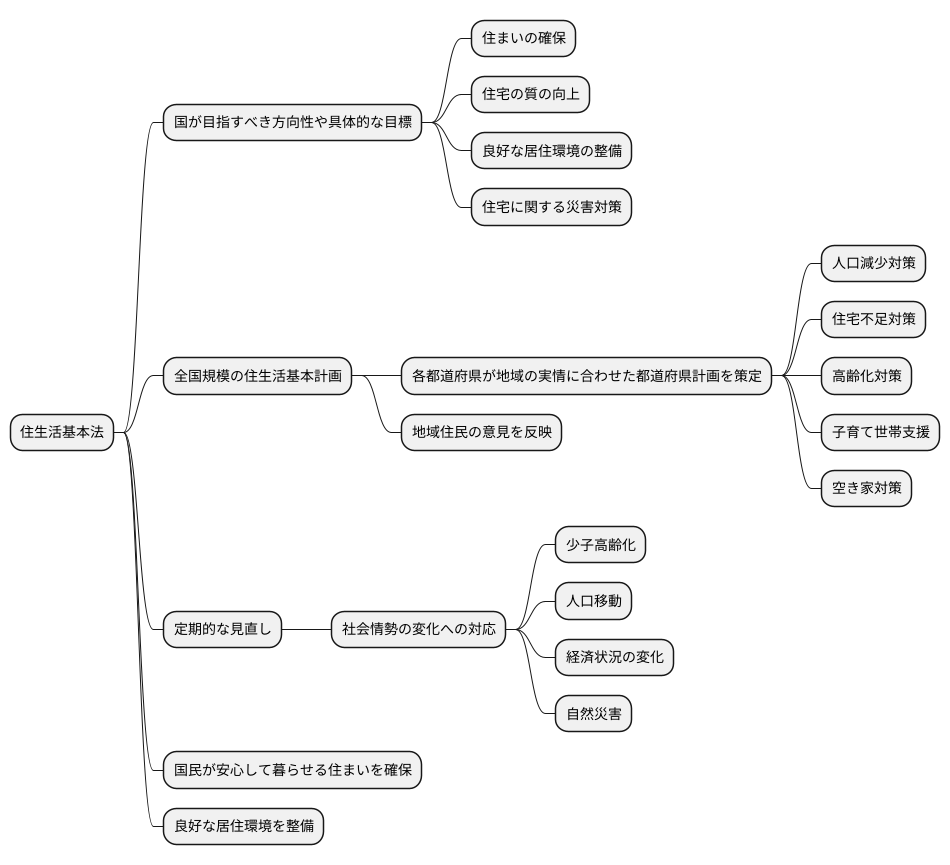

「住生活基本法」に基づき、国は全国規模の住生活基本計画を策定します。この計画は、文字通り我が国の住まいに関する政策の羅針盤となる重要なものです。具体的には、国民が安心して暮らせる住まいの確保や、住宅の質の向上、良好な居住環境の整備、住宅に関する災害対策など、幅広い事項について、国が目指すべき方向性や具体的な目標を定めています。

この全国計画は、画一的な施策を全国に押し付けるものではありません。各地域にはそれぞれの事情や課題があります。例えば、人口減少が進む地域もあれば、大都市圏のように人口が集中し住宅不足が深刻な地域もあります。また、高齢化が進む地域もあれば、若い世代が多く活気あふれる地域もあります。こうした地域ごとの特性を踏まえることが重要です。そのため、全国計画を土台として、各都道府県が地域の実情に合わせた都道府県計画を策定します。

都道府県計画では、全国計画で示された目標を踏まえつつ、それぞれの地域が抱える固有の課題解決に焦点を当てた、より具体的な施策を展開します。例えば、空き家対策、高齢者のための住宅整備、子育て世帯への住宅支援など、地域の実情に合わせたきめ細やかな対策を講じることが可能です。これらの計画は、机上の空論に終わらせないために、地域住民の意見を広く聞きながら作成されます。地域住民の暮らしの知恵を生かし、共に考え、共に創り上げていくことで、より実効性の高い計画となることが期待されます。

さらに、これらの計画は固定されたものではなく、社会情勢の変化に応じて定期的に見直されます。少子高齢化や人口移動、経済状況の変化、自然災害の発生など、社会は常に変化しています。変化する状況に合わせて計画を見直すことで、その時々に最適な住宅政策を推進できるよう、不断の努力が続けられています。これにより、国民が安心して暮らせる住まいを確保し、良好な居住環境を整備するという、住生活基本法の理念を実現していくことを目指しています。

住宅の質の向上

家は、誰もが安心して毎日を過ごすための大切な場所です。だからこそ、「住生活基本法」は、家の質を高めることを重視しています。安全で、快適で、そして長く住み続けられる家を目指し、様々な取り組みが行われています。

まず、地震や災害に備え、家の強度を高めることは欠かせません。しっかりとした構造で、災害時にも家族を守ることができる家づくりが推進されています。また、年月が経っても安心して住めるよう、家の耐久性を高めることも重要です。丈夫な材料を使い、適切なメンテナンスを行うことで、長く快適に暮らせることができます。

さらに、誰もが暮らしやすい家にするために、段差をなくしたり、手すりを設置したりするなど、バリアフリー化も進められています。高齢の方や体の不自由な方が、安全に、そして自立して暮らせるよう、住環境の整備が重要です。

そして、地球環境を守ることも、家づくりの大切な視点です。エネルギーを無駄にしない、省エネルギー性能の高い家を普及させることで、地球に優しい暮らしを実現できます。太陽光発電や断熱材の活用など、様々な技術が開発され、環境に配慮した家づくりが進んでいます。

このように、「住生活基本法」に基づいた様々な取り組みによって、安全で快適、そして長く住み続けられる、誰もが暮らしやすい家の実現を目指しています。これは、高齢化が進む社会において、ますます重要な課題となっています。安心して暮らせる住まいは、人々の生活の基盤であり、豊かな社会づくりの基盤でもあります。

| 目指す家の姿 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 安全な家 | 地震や災害に備え、家の強度を高める |

| 長く住み続けられる家 | 家の耐久性を高める(丈夫な材料、適切なメンテナンス) |

| 誰もが暮らしやすい家 | バリアフリー化(段差解消、手すり設置など) |

| 地球環境を守る家 | 省エネルギー性能の高い家を普及(太陽光発電、断熱材活用など) |

今後の展望

これからの社会では、様々な変化が早く起こることが予想され、人々の暮らしや住まいを取り巻く環境も変わっていきます。特に、子どもが少なくお年寄りが増えること、人口が減ること、地球の気温が上がることといった問題は、住まいの政策に大きな影響を与えます。そこで、国民の暮らしの基盤となる住まいに関する法律「住生活基本法」に基づいた政策も、社会の変化に合わせていく必要があります。

将来は、人々の暮らし方や考え方がもっと多様になるでしょう。そのような中で、誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、関係する組織が協力して、常に政策を見直し、より良いものにしていくことが大切です。具体的には、高齢化が進む中で、お年寄りが安心して暮らせるバリアフリー住宅の普及や、介護サービスと連携した住まいづくりが重要になります。また、人口減少による空き家の増加への対策も欠かせません。空き家の活用や適切な管理を通して、地域社会の活性化を図る必要があります。

さらに、地球温暖化への対策として、省エネルギー住宅の推進や、災害に強い住宅の建設も重要です。自然災害の増加も懸念される中、安全な住まいを確保することは、人々の暮らしを守る上で不可欠です。これらの取り組みを継続していくことで、持続可能な社会を実現するために、住まいの政策が担う役割は、今後ますます重要になっていくと考えられます。

加えて、誰もが安心して住まいを確保できるよう、住宅の供給や家賃の補助といった支援策も充実させる必要があります。所得の低い世帯や、障害のある方、子育て世帯など、様々な事情を抱える人々に対して、きめ細やかな支援を行うことが重要です。こうした取り組みを通して、全ての人が安心して暮らせる社会の実現を目指していく必要があります。

| 社会の変化 | 住まいの政策 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 少子高齢化・人口減少 | 高齢者が安心して暮らせる社会の実現 |

|

| 地球温暖化・自然災害の増加 | 安全な住まいの確保 |

|

| 多様な暮らし方・考え方の増加 | 誰もが安心して住まいを確保できる社会の実現 |

|