高齢者と監護:その重要性について

介護を学びたい

先生、「監護」って、高齢者福祉の分野ではどういう意味になるのですか? 子どもに対する親権と同じ意味合いなのでしょうか?

介護の研究家

いい質問ですね。子どもに対する親権と似ている部分もありますが、高齢者福祉の監護は、高齢者の家族や第三者による保護を意味します。例えば、高齢者が安全に生活できるように見守ったり、必要な手続きを支援したりすることですね。

介護を学びたい

なるほど。介護や介助とはどう違うのですか?

介護の研究家

介護や介助は、食事や入浴といった身体的な世話や、金銭管理といった具体的な支援を指します。監護はそれらに加えて、高齢者の権利を守ったり、適切なサービスを受けられるようにしたりといった、より包括的な保護を意味するのです。特に成年後見制度では、財産管理と並んで重要なサービスとなっています。

監護とは。

「介護」と「介助」に似た言葉である「監護」について説明します。「監護」とは、一般的には親が子どもを守る権利のことを指しますが、お年寄りの福祉の分野では、家族やその他の人がお年寄りの生活を守ることを意味します。特に、成年後見制度においては、財産の管理に加えて、生活のサポートとして重要な役割を担っています。

監護の定義

監護とは、一般的に親が子どもに対して持つ権利と義務のことです。子どもの安全と幸せを守る責任であり、教育や生活の支え、医療の提供などが含まれます。しかし、お年寄りの福祉の分野では、監護は少し違った意味を持ちます。

お年寄りの監護とは、お年寄りが自分自身で生活の全てを管理することが難しくなった時に、家族やその他の人、または専門の機関がお年寄りの生活を支え、守ることをいいます。これはお年寄りの尊厳を守りながら、安全で安心できる生活を送れるように手伝う大切な役割です。年をとるにつれて、体の働きや考える力の衰えが見られる場合、日常生活を送る上で色々な困難が生じることがあります。このような状況で、適切な監護が行われることは、お年寄りの生活の質を保ち、良くしていく上で欠かせません。

例えば、食事の準備や着替え、お風呂などの体の介助だけでなく、お金の管理や医療に関する決め事の支えなども監護の大切な一面です。お年寄りの状態や必要なものに合わせて、適切な範囲で監護を行うことが大切です。また、監護には、お年寄りの意思を尊重し、出来る限り自分で行えるように励ますことも含まれます。過剰な監護はお年寄りの自立心を損ない、生活の質を下げてしまう可能性があります。

さらに、お年寄りの財産を守ることも監護の重要な役割です。悪意のある人に騙されたり、不当な契約を結ばされたりすることを防ぐために、家族や専門家が注意深く見守る必要があります。お年寄りの監護は、単に身の回りの世話をするだけでなく、お年寄りが人間としての尊厳を保ちながら、安心して生活できるよう、様々な面から支える包括的な支援と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 監護の対象 | 子ども、お年寄り |

| 子どもの監護 | 親が子どもに対して持つ権利と義務。教育、生活、医療の提供など |

| お年寄りの監護 | お年寄りが生活の全てを管理することが難しくなった時に、家族やその他の人、または専門の機関がお年寄りの生活を支え、守ること。 |

| お年寄りの監護の目的 | お年寄りの尊厳を守りながら、安全で安心できる生活を送れるように手伝う。生活の質を保ち、良くしていく。 |

| お年寄りの監護の内容 | 食事、着替え、お風呂などの体の介助、お金の管理、医療に関する決め事の支え、財産を守る、意思を尊重し、自立を促す。 |

| 監護の範囲 | お年寄りの状態や必要なものに合わせて、適切な範囲で行う。過剰な監護は自立心を損ない、生活の質を下げる可能性がある。 |

| 監護の本質 | 身の回りの世話だけでなく、尊厳を保ちながら安心して生活できるよう支える包括的な支援。 |

成年後見制度と監護

判断能力が十分でない成人を守るための仕組みとして、成年後見制度があります。 家庭裁判所によって選ばれた後見人などが、本人に代わって財産を管理したり、日常生活を支えたりします。この制度の中で、日常生活の支援は「身上保護」と呼ばれ、とても大切な役割を担っています。

身上保護とは、本人の暮らしや福祉に関係することを守ることです。例えば、医療を受ける際に必要な同意を得ること、施設に入る際の契約、そして毎日の生活の様々な手助けなどが含まれます。判断する力が弱くなったお年寄りにとって、適切な医療や安全な住まいを確保するためには、身上保護は欠かせません。

成年後見制度における身上保護は、何よりも本人の意思を大切にし、できる限り自分で決められるように支えることを基本としています。後見人などは、本人の置かれている状態や望みを丁寧に聞き、本人に合った暮らしを送れるように気を配りながら、身上保護の仕事を進める必要があります。

後見人などは、家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。その活動内容が適切かどうかがチェックされます。また、成年後見制度には、後見監督人という役割の人もいます。後見監督人は、後見人等が正しく仕事をしているかを確認する役割を担い、不正がないかなどを監視します。これらを通して、本人の権利や利益を守り、安心して暮らせるように配慮されているのです。

身上保護の内容は、本人の状況によって様々です。例えば、一人暮らしで買い物や料理が難しい場合は、生活に必要な品物を買ったり、食事の世話をしたりする支援が必要になります。また、健康状態が悪く、病院への付き添いが必要な場合は、通院の介添えなども行います。このように、それぞれの状況に合わせて、きめ細やかな支援を提供することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 成年後見制度の目的 | 判断能力が十分でない成人を守るための仕組み |

| 後見人の役割 | 本人に代わって財産を管理したり、日常生活を支えたりする(身上保護) |

| 身上保護の内容 | 本人の暮らしや福祉に関係することを守ること(医療同意、施設契約、日常生活の様々な手助けなど) |

| 身上保護の原則 | 本人の意思を尊重し、できる限り自分で決められるように支える |

| 後見人の義務 | 家庭裁判所への定期的な報告 |

| 後見監督人の役割 | 後見人等の活動が適切かを確認・監視 |

| 身上保護の具体例 | 買い物、食事の世話、通院の介添えなど、本人の状況に合わせたきめ細やかな支援 |

家族による監護の重要性

高齢になると、誰かの助けが必要になる場面が増えてきます。その助けの中で、家族が担う役割はかけがえのないほど重要です。家族は、長い時間を共に過ごしてきた中で、高齢者の性格や好み、過去の経験、大切に考えていることなどをよく理解しています。そのため、他の誰にもできないような、きめ細やかな対応ができます。たとえば、食事の好みや生活のリズム、話し方や接し方など、些細なことに気を配り、その人に合った支援をすることができます。

特に、日々の見守りや心の支えは、家族だからこそできる大切な役割です。家族がそばにいることで、高齢者は安心感や幸福感を得ることができ、穏やかな日々を過ごすことができます。見慣れた顔、聞き慣れた声、温かい触れ合いは、高齢者の心に安らぎを与え、生きる喜びを感じさせてくれます。家族の温かい存在は、高齢者の生活の質を保ち、高める上で大きな役割を果たします。

しかし、家族による世話には、大きな負担が伴うことも事実です。高齢者の状態によっては、食事や入浴、排泄などの介助が必要になり、家族の生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。心身の負担が増え、自分の時間を持つことが難しくなったり、他の家族の世話がおろそかになってしまうこともあるかもしれません。このような状況を避けるためには、周囲の理解と協力、そして社会の支援が必要不可欠です。

行政や地域包括支援センターなどの相談窓口に相談することで、様々なサービスや支援を受けることができます。訪問介護やデイサービス、ショートステイなどのサービスを利用することで、家族の負担を軽くすることができます。また、介護休業制度や介護保険サービスを活用することも、家族の生活と仕事の両立を支える上で有効です。周りの人と繋がり、社会の助けを借りながら、高齢の家族を支えていくことが大切です。

| 役割 | メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|---|

| 家族の役割 |

|

|

|

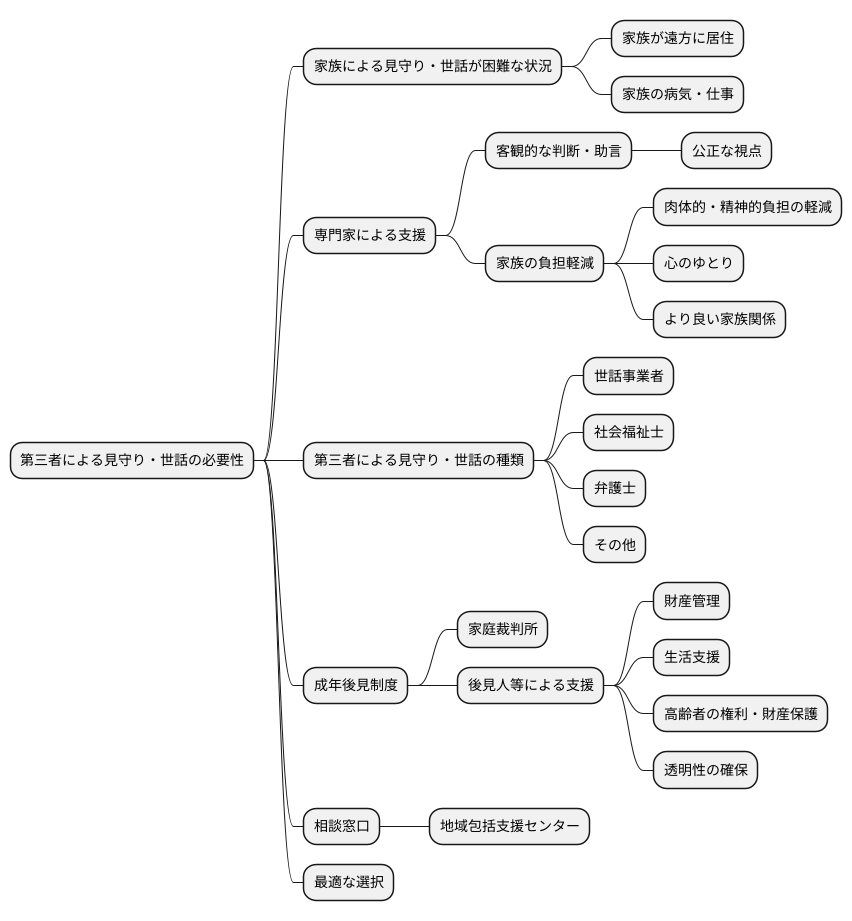

第三者による監護

家族による見守りや世話が難しい状況にある時、第三者による見守りや世話が必要となることがあります。例えば、家族が遠く離れて暮らしていたり、家族自身が病気や仕事などで高齢者を十分に世話できない場合などが考えられます。このような時に、専門の知識や技術を持った第三者が、高齢者の生活を支える役割を担います。

第三者による見守りや世話には、様々な利点があります。まず、客観的な立場から高齢者の状況を判断し、適切な助言や支援を提供できます。家族の場合、感情的な結びつきが強いため、どうしても冷静な判断が難しくなることがあります。第三者は、専門的な知識と経験に基づき、偏りのない公正な視点で高齢者のためになる選択をすることができます。また、家族の負担を軽くするという点も大きなメリットです。高齢者の世話は、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。第三者に一部の世話をお願いすることで、家族は心にゆとりを持つことができ、より良い関係を築くことができます。

第三者による見守りや世話をする人は、専門の世話事業者や社会福祉士、弁護士など、様々な立場の人がいます。これらの専門家は、成年後見制度を利用して、高齢者の財産管理や生活の支援を行います。成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を保護するための制度で、家庭裁判所が選任した後見人等が、高齢者に代わって必要な手続きや契約を行うことができます。これにより、高齢者の権利や財産が守られるとともに、透明性の高い見守りや世話を実現できます。

地域包括支援センターのような相談窓口に連絡すれば、高齢者の状況や希望に応じた適切な第三者を紹介してもらえます。それぞれの状況に合わせて、最適な見守りや世話を選択することが大切です。

監護の課題と展望

年を重ねるにつれて、誰しも判断能力や行動力が低下する可能性があります。そして、自分自身で適切な判断や行動をとることが難しくなったとき、財産管理や日常生活における様々な決定を支援してくれる人が必要になります。これが「監護」と呼ばれるものであり、高齢化が進む現代社会において、その重要性はますます高まっています。

しかし、高齢者の監護を取り巻く環境は複雑で、多くの課題を抱えています。まず、監護を適切に行える人材、例えば後見人などが不足していることが挙げられます。後見人になるには、法律や福祉に関する一定の知識と経験が必要ですが、そのような人材を育成し、確保することは容易ではありません。また、成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方を支援するための制度ですが、その存在や利用方法が十分に知られておらず、利用を促進していくための啓発活動が不可欠です。さらに、高齢者を狙った虐待事件も後を絶たず、その防止策も重要な課題となっています。

これらの課題を解決し、高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、社会全体で協力していく必要があります。具体的には、高齢者の権利を守り、自分らしい意思決定を支援することの重要性について、広く理解を深めていく必要があります。そして、それぞれの高齢者の状況や希望に合わせた、柔軟できめ細やかな監護体制を築いていくことが重要です。例えば、見守り機器などの技術を活用した支援や、地域住民による支え合いの仕組みづくりなども有効な手段となるでしょう。

高齢者は、社会の貴重な財産であり、地域社会の一員として尊重されるべき存在です。そのためにも、高齢者が尊厳を保ちながら、地域で活躍できるような監護のあり方を常に考え、より良いものへと改善していく必要があります。高齢者の様々なニーズに対応できる質の高い監護サービスを提供できる体制を整備することが、これからの高齢化社会における重要な課題と言えるでしょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 人材不足(後見人など) | 人材育成・確保 |

| 成年後見制度の認知不足 | 制度の啓発活動 |

| 高齢者虐待 | 虐待防止策の強化 |

| 高齢者の権利擁護、意思決定支援の理解不足 | 社会全体への啓発 |

| 柔軟できめ細やかな監護体制の不足 | 技術活用(見守り機器など)、地域住民による支援、質の高い監護サービス提供体制の整備 |