超高齢社会を迎えるにあたって

介護を学びたい

先生、「超高齢社会」ってよく聞くんですけど、高齢者が増えるとなぜ問題なんですか?

介護の研究家

いい質問だね。高齢者が増えると、介護や医療にお金がかかる人が増える一方で、働く人が減ってしまうんだ。だから、社会保障制度を維持するのが難しくなったり、経済の成長が鈍くなったりするんだよ。

介護を学びたい

なるほど。高齢者が増えると、国全体にお金が足りなくなっちゃうってことですね。他に何か問題はありますか?

介護の研究家

そうだね。お金の問題以外にも、介護をする人が足りなくなったり、高齢者自身の生活の質が下がってしまう可能性もあるんだ。だから、若い世代も含めて、みんなで支え合う仕組み作りが必要とされているんだよ。

超高齢社会とは。

「介護」と「介助」という言葉について説明します。高齢化が進む社会、つまり65歳以上の人口が全体の21%を超える社会のことを「超高齢社会」と言います。日本では1994年に高齢社会になり、2007年には超高齢社会になりました。そして、2025年には約30%、2060年には約40%になると予想されています。このような社会になると、医療や福祉などの社会保障制度を維持することが難しくなり、経済の成長が鈍ったり、高齢者の生活の質が下がったりすることが心配されています。こうした問題に対処するため、あらゆる世代の人々が社会に積極的に参加できるような仕組み作りが進められています。

超高齢社会とは

いまや、私たちの社会は、65歳を超える方々の割合が、全人口の21%を上回る「超高齢社会」となっています。これは、1970年に65歳以上の人口割合が7%を超えた「高齢化社会」に突入してから、わずか37年後の2007年のことです。世界的に見ても、これほど急速に高齢者の割合が増えた国は他にありません。

高齢化が進むにつれて、私たちの社会構造や暮らしぶりは大きく変わってきています。まず、病院や介護施設で働く人や、介護を必要とする人が増え、医療や介護の提供体制の見直しが急務となっています。また、年金を受け取る高齢者が増える一方で、年金を支払う現役世代は減っていくため、年金制度や社会保障制度をどのように維持していくのか、大きな課題となっています。

しかし、高齢化は単に問題をもたらすだけではありません。高齢者の方々は豊富な経験や知識、技能を持っています。これらを地域社会に役立ててもらうことで、社会全体が活性化し、より良い社会を築く力となるはずです。例えば、地域の子供たちに昔遊びを教えたり、商店街で得意な手芸品を販売したり、様々な形で社会参加を促すことが重要です。高齢者の方々が健康で、生きがいを持って毎日を過ごせるように、地域ぐるみ、社会全体で支えていく仕組みを作っていく必要があります。誰もが安心して歳を重ね、それぞれの持ち味を生かして活躍できる社会を目指していくことが大切です。

| 高齢化の現状 | 課題 | 高齢者の役割 | 目指すべき社会 |

|---|---|---|---|

| 65歳以上人口割合21%超の「超高齢社会」 高齢化のスピードが世界的に類を見ない速さ |

医療・介護提供体制の見直し 年金・社会保障制度の維持 |

豊富な経験・知識・技能を活かした社会貢献 例:昔遊びの伝承、手芸品販売など |

誰もが安心して歳を重ね、持ち味を生かして活躍できる社会 高齢者の健康と生きがいを地域・社会全体で支える |

現状と課題

これからの日本では、高齢化がますます進んでいきます。2025年には、65歳以上の方が人口の約3割を占め、2060年には約4割に達すると見られています。こうした社会の高齢化は、様々な問題を引き起こす可能性があります。

まず、働く世代の人口が減ることで、経済の成長が鈍ってしまうことが心配されます。また、年金や医療、介護といった社会保障にかかる費用が増え続け、国の財政を圧迫するでしょう。さらに、医療や介護を支える人材が不足していくことも大きな課題です。高齢者が増える一方で、担い手が減っていく現状は、医療や介護の質の低下につながる恐れがあります。

高齢者の方々にとって、生活の質を維持していくことも重要な課題です。住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域ぐるみで高齢者を支える仕組みづくりが必要です。また、高齢者が社会から孤立してしまうことを防ぐため、地域活動などへの参加を促す取り組みも大切です。

若い世代への負担を軽くすることも、忘れてはなりません。社会保障制度全体を見直し、より持続可能な仕組みに変えていく必要があります。また、働く人の生産性を高めるための技術の進歩も欠かせません。そうすることで、限られた労働力でより多くの成果を生み出し、社会全体の活力を維持することができるでしょう。高齢化社会の課題を解決するためには、社会全体で知恵を出し合い、協力していくことが大切です。

| 高齢化社会の課題 | 具体的な問題 | 対策 |

|---|---|---|

| 経済への影響 | 労働人口の減少による経済成長の鈍化 社会保障費の増大による国の財政圧迫 |

生産性向上のための技術進歩 社会保障制度の見直し |

| 医療・介護の担い手不足 | 医療・介護サービスの質の低下 | 医療・介護人材の育成と確保 |

| 高齢者の生活の質の維持 | 住み慣れた地域での生活の継続 社会からの孤立 |

地域ぐるみの高齢者支援体制の構築 地域活動への参加促進 |

| 若い世代への負担軽減 | 社会保障費の負担増 | 持続可能な社会保障制度への移行 生産性向上による経済活性化 |

未来への展望

誰もが安心して年を重ね、活き活きと暮らせる社会の実現は、これからの日本の大きな目標です。高齢化が進む中で、様々な課題を乗り越え、未来への展望を切り開くためには、社会全体で支え合う仕組みづくりが欠かせません。

まず大切なのは、高齢者の経験や知恵を地域社会に活かすことです。長年培ってきた技能や知識は、地域の活性化に大きく貢献する力となります。例えば、子どもたちに昔ながらの遊びを教えたり、地域の行事の手伝いをしたり、ボランティア活動に参加したりと、活躍の場は様々です。高齢者自身も社会との繋がりを感じ、生きがいを持って生活を送ることができます。

若い世代の役割も重要です。高齢者を敬い、困っている時には手を差し伸べる、温かい心の交流を大切にしていくべきです。同時に、高齢者から人生の知恵や経験を学び、自分自身の成長に繋げることも重要です。世代を超えた交流は、社会全体を豊かにする力となります。

科学技術の進歩も、未来への希望となります。例えば、人の動きを助ける機械や、離れた場所にいてもお医者さんに診てもらえる仕組みは、高齢者の生活を支え、介護をする人の負担を軽くするでしょう。このような技術を積極的に取り入れることで、高齢者が安心して暮らせる環境を整えることができます。

高齢者も若い世代も、互いに思いやり、助け合うことが、明るい未来を築く鍵です。誰もがそれぞれの役割を担い、力を合わせることで、活力に満ちた高齢化社会を実現できるはずです。支え合いの輪を広げ、共に歩む社会を目指しましょう。

私たちができること

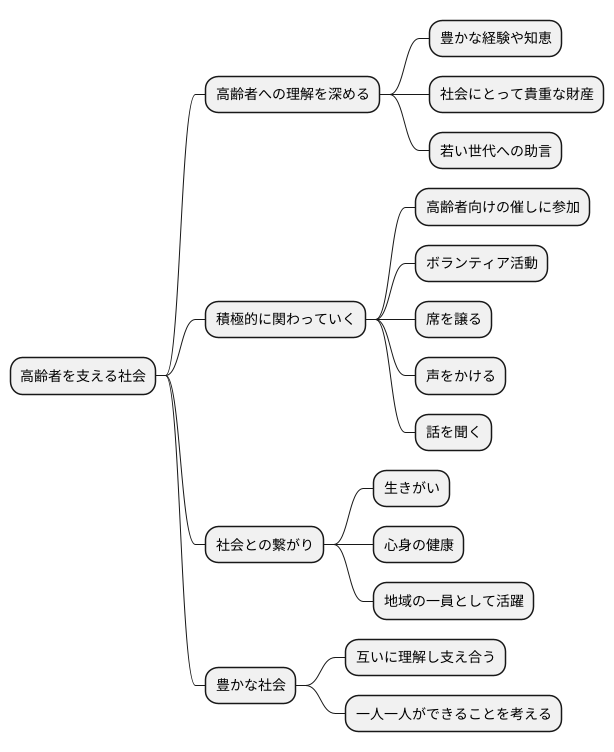

誰もが年を重ね、やがて高齢者となる日が来ます。増え続ける高齢者を支える社会の仕組み作りは急務ですが、制度や設備を整えるだけでなく、私たち一人一人が高齢者への理解を深め、積極的に関わっていくことが大切です。

高齢者の方々は、人生の大先輩です。長い年月をかけて積み重ねてきた豊かな経験や知恵は、社会にとって貴重な財産です。若い世代は、高齢者の方々から様々なことを学ぶことができます。例えば、仕事で行き詰まった時、人生の岐路に立った時、彼らの言葉は、私たちに新たな視点や生きるヒントを与えてくれるでしょう。

高齢者の方々と関わる方法は様々です。例えば、地域で行われている高齢者向けの催しに参加したり、ボランティア活動に参加したりすることで、高齢者の方々と直接触れ合う機会を持つことができます。また、普段の生活の中でも、電車やバスで席を譲ったり、困っている様子の高齢者がいれば声をかけるなど、小さな親切を心掛けるだけでも、高齢者の方々を支えることに繋がります。話をじっくり聞いてあげることも、高齢者の方々にとっては大きな喜びとなります。

高齢者の方々は、社会との繋がりを求めています。話を聞いてもらったり、自分の経験を誰かに伝えたりすることで、生きがいを感じ、心身の健康を保つことができます。地域社会との繋がりを大切にし、高齢者の方々が孤立することなく、地域の一員として活躍できる場を作ることも重要です。

超高齢社会は、決して暗い未来ではありません。高齢者の方々と若い世代が互いに理解し合い、支え合うことで、より豊かな社会を築いていくことができるはずです。私たち一人一人ができることを考え、行動に移していくことが、明るい未来へと繋がっていくのです。

まとめ

ますます高齢化が進む現代社会は、様々な難題を抱える一方で、新しい希望も秘めています。高齢化は、人口の割合が変わるだけの問題ではなく、社会全体の考え方や暮らし方を見つめ直す良い機会です。高齢の方を「助けてもらう人」から「お互いに助け合う人」と捉え直し、共に生きる社会を作っていくことが大切です。

そのためには、社会保障制度の改善や、地域ぐるみで高齢者を支える仕組み作り、新しい技術の開発など、様々な対策が必要です。例えば、社会保障制度については、年金や医療保険の安定した運営を図るとともに、介護サービスの充実化を図る必要があります。また、地域包括ケアシステムにおいては、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいが一体的に提供される体制を整備することが重要です。さらに、ロボット技術や人工知能を活用した介護支援機器の開発など、技術革新も積極的に推進していくべきです。

しかし、何よりも大切なのは、私たち一人一人が高齢の方々について深く知り、支え合う社会を作るために積極的に動くことです。高齢の方々は豊富な人生経験や知識、技能を持っており、社会に貢献できる可能性を秘めています。高齢の方々の知恵や経験を活かし、若い世代と高齢世代が互いに学び合い、支え合うことで、活力ある社会を築くことができます。

高齢化が進む社会を、誰もが安心して暮らせる、元気な社会にするために、皆で力を合わせ、未来を切り開いていきましょう。高齢の方々を社会の一員として尊重し、共に生きる喜びを分かち合う社会の実現に向けて、一人一人ができることを考え、行動していくことが重要です。

| 高齢化社会の課題と希望 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 高齢者を「助けてもらう人」から「お互いに助け合う人」と捉え直し、共に生きる社会を作っていく。 |

|

| 高齢の方々について深く知り、支え合う社会を作るために、一人一人が積極的に動く。 |

|