災害時要援護者台帳:いざという時の備え

介護を学びたい

先生、「災害時要援護者台帳」って、介護が必要な人だけじゃなくて、介助が必要な人も登録されるんですよね?でも、この二つの違いがよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね、どちらも日常生活に支援が必要な人を指す言葉だけど、少し違う意味を持つよ。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活の基本的な動作を支援することで、主に高齢者や病気、怪我などで長期的に支援が必要な人が対象となる。一方「介助」は、階段の上り下りや移動など、特定の動作や場面において一時的に支援することで、高齢者だけでなく、障害のある人や怪我をした人など、幅広い人が対象となるんだ。

介護を学びたい

なるほど。ということは、「介護」は長期的な支援、「介助」は一時的な支援という違いがあるんですね。でも、「災害時要援護者台帳」には、要介護3から5の高齢者って書いてありますけど、介助が必要な人は登録されないんですか?

介護の研究家

いい質問だね。「災害時要援護者台帳」は、主に一人で避難することが難しい人を対象としているから、要介護3から5の高齢者だけでなく、障害のある人なども登録されるんだよ。つまり、「介助」が必要な人も含まれるということだね。重要なのは、災害時に一人で避難するのが難しいかどうか、という点なんだ。

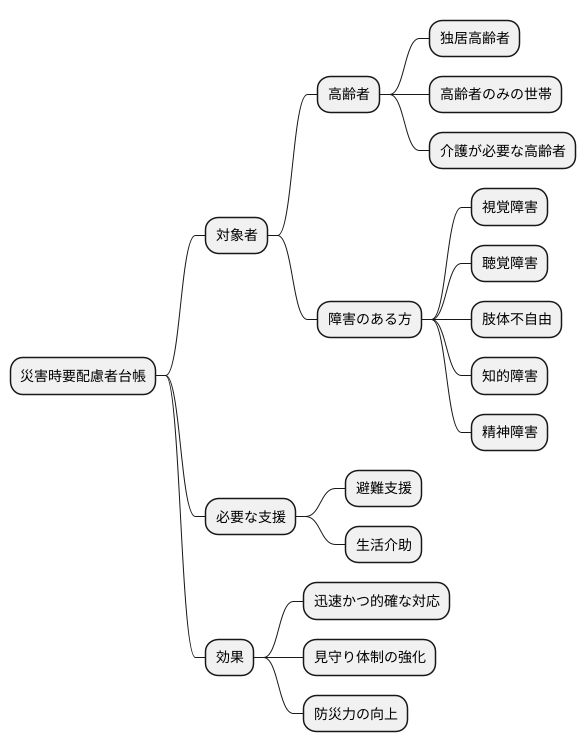

災害時要援護者台帳とは。

「介護」と「介助」という言葉に関連して、『災害時助けが必要な人の名簿』について説明します。この名簿は、災害が起きた時に、地域でよりスムーズに、また素早く的確に避難できるよう支援するために作られます。一人暮らしのお年寄りや、お年寄りだけの世帯、家族などによる支えが難しい要介護3から要介護5と認定されたお年寄り、そして障害のある方が対象です。本人の承諾を得た上で、氏名、住所、緊急連絡先などの必要な情報を記録します。この名簿は、目的を達成するため、市区町村などの地方自治体や地域の民生委員、児童委員、市区町村の社会福祉協議会などの関係団体、そして警察や消防などに提出されます。この名簿は個人情報保護法にあたり、公共の利益のために必要であったり、他に妥当な理由がある場合にのみ利用されることになっています。

台帳の目的と役割

災害時要援護者台帳は、予期せぬ災害発生時において、迅速かつ的確な支援を行うことを目的としています。地震や台風、洪水など、いつどこで起こるか分からない自然災害は、私たちの生活に大きな影響を与えます。こうした災害時に、特に支援を必要とする方々をあらかじめ把握しておくことは、円滑な避難誘導や必要な援助の提供に不可欠です。

この台帳には、高齢者や障害を持つ方、病気療養中の方、妊産婦や乳幼児など、災害時に自力で避難することが困難な方々の情報が記録されています。氏名や住所、連絡先といった基本情報の他に、必要な支援の種類や緊急連絡先なども含まれており、個々の状況に合わせたきめ細やかな対応を可能にします。

台帳の作成と管理は、市町村などの自治体が中心となって行います。地域住民からの自主的な登録を促すとともに、民生委員や地域包括支援センターなど関係機関と連携し、支援が必要な方を漏れなく登録していくことが重要です。また、登録された情報の定期的な更新も必要です。家族構成や健康状態の変化など、状況の変化に応じて情報を更新することで、常に最新の情報を維持し、災害発生時の混乱を最小限に抑えることができます。

災害時要援護者台帳は、地域社会全体で災害に備えるための大切な基盤です。この台帳を活用することで、一人ひとりの安全を守るだけでなく、地域全体の防災力向上にも繋がります。そのため、この台帳の重要性を改めて認識し、地域住民一人ひとりが防災意識を高めることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 予期せぬ災害発生時において、迅速かつ的確な支援を行うこと、円滑な避難誘導や必要な援助の提供 |

| 対象者 | 災害時に自力で避難することが困難な方々(高齢者、障害者、病気療養中の方、妊産婦、乳幼児など) |

| 記録内容 | 氏名、住所、連絡先、必要な支援の種類、緊急連絡先など |

| 作成・管理 | 市町村などの自治体 |

| 登録方法 | 地域住民からの自主的な登録、関係機関(民生委員、地域包括支援センターなど)との連携による漏れのない登録 |

| 情報更新 | 定期的な更新(家族構成や健康状態の変化など)による最新情報の維持 |

| 意義 | 地域社会全体で災害に備えるための大切な基盤、一人ひとりの安全を守る、地域全体の防災力向上 |

| 住民の役割 | 台帳の重要性を認識し、防災意識を高める |

登録対象者

この台帳は、災害時に特別な配慮を必要とする方々の情報をまとめています。つまり、自分一人で避難することが難しかったり、特別な支援が必要な方々です。具体的には、どのような方が対象となるのでしょうか。

まず、高齢者の方々です。お一人で暮らしている高齢者の方や、ご家族も高齢の方だけで構成されている世帯は、災害時に助けが必要となるケースが多いと考えられます。また、介護を必要とする高齢者の方も対象です。日頃から介助が必要な方は、災害時にはさらに困難な状況に置かれることが予想されます。

次に、障害のある方々です。障害の種類や程度によって、避難行動に支障が出たり、特別な設備や支援が必要となる場合があります。視覚、聴覚、肢体などに障害のある方はもちろん、知的障害や精神障害のある方も、状況によっては大きな不安を抱え、適切な行動をとることが難しくなる可能性があります。

これらの登録対象者の方々は、災害発生時に自力で避難することが難しい場合があります。また、避難場所においても、日常生活を送る上での介助が必要となるケースも想定されます。そのため、平時より必要な情報を把握し、関係機関と共有しておくことが重要です。

この台帳を活用することで、災害発生時の迅速かつ的確な対応が可能となります。また、日頃から支援を必要とする方々を把握しておくことで、地域全体で支え合う見守り体制の強化にも繋がります。そして、それらは、地域社会全体の防災力の向上に大きく貢献するでしょう。

登録される情報

災害時に備えて、地域住民の情報をあらかじめ登録しておくための台帳には、様々な情報が記録されます。まず、基本情報として、氏名や住所、そして緊急時に連絡を取るための連絡先が登録されます。これは、災害発生時に迅速に状況を把握し、必要な支援を届ける上で非常に大切な情報です。

さらに、状況に応じては、健康状態に関する情報も登録することができます。例えば、持病やアレルギーの有無、服用中の薬などです。また、普段から車椅子を利用している、耳が遠いなど、特別な支援が必要な方の場合は、その内容についても具体的に登録できます。これらの情報は、災害時に一人ひとりに合わせたきめ細かな支援を提供するために役立ちます。例えば、避難所での生活をスムーズに送るための配慮や、緊急時の医療対応などに活用できます。

これらの個人情報は、個人情報保護法に基づき、厳重に管理されます。災害時の支援活動以外の目的で使用することはありませんのでご安心ください。また、登録する情報は、個人のプライバシーに最大限配慮し、本当に必要な範囲に限定しています。情報の提供は任意ですが、災害時に備え、より安全で安心な暮らしを実現するために、ご協力をお願いいたします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 基本情報 | 氏名、住所、緊急連絡先 |

| 健康状態 | 持病、アレルギー、服用中の薬 |

| 特別な支援 | 車椅子利用、耳が遠いなど |

| 情報管理 | 個人情報保護法に基づき厳重に管理、災害時の支援活動以外の目的で使用しない、本当に必要な範囲に限定 |

| 情報提供 | 任意 |

関係機関との連携

災害発生時は、人命救助を最優先に、迅速かつ的確な対応が求められます。そのためには、関係機関同士の協力が欠かせません。災害時要援護者台帳は、様々な機関が情報を共有し、連携して活用することで、その効果を最大限に発揮します。

まず、市区町村などの自治体は、台帳の作成・管理の中心となる機関です。住民からの申請を受け付け、要援護者の情報を登録し、更新を行います。また、災害発生時には、この台帳に基づいて避難支援や救助活動を行います。次に、民生委員は、地域の実情をよく知る存在として、要援護者の把握や支援に重要な役割を担います。普段から地域住民と接する中で、支援が必要な人を見つけ、台帳への登録を促したり、災害時には個別の状況に合わせた支援を行います。

社会福祉協議会は、地域の福祉活動を推進する機関として、要援護者の支援体制づくりに貢献します。ボランティアの育成や、支援物資の確保など、多岐にわたる活動を通して、災害時の支援を円滑に進めます。また、警察や消防は、人命救助のプロフェッショナルです。災害発生直後から現場に入り、人命救助や避難誘導を行います。災害時要援護者台帳の情報は、迅速かつ的確な救助活動を行う上で貴重な情報源となります。例えば、家屋倒壊の危険性が高い地域に住む要援護者を優先的に救助するなどの判断材料になります。

これらの機関が平時から定期的に情報交換や合同訓練を行うことで、顔の見える関係性を築き、災害発生時の連携をよりスムーズにします。また、情報の共有方法や役割分担などを事前に確認しておくことで、混乱を防ぎ、効率的な対応が可能になります。関係機関の緊密な連携こそが、災害時要援護者台帳を真に役立つものにするのです。

| 機関 | 役割 | 災害時の行動 |

|---|---|---|

| 市区町村 | 台帳の作成・管理の中心。住民からの申請受付、情報の登録・更新。 | 台帳に基づいて避難支援や救助活動。 |

| 民生委員 | 地域の実情をよく知る存在として、要援護者の把握や支援。 | 個別の状況に合わせた支援。 |

| 社会福祉協議会 | 地域の福祉活動を推進。支援体制づくりに貢献。 | ボランティアの育成、支援物資の確保などを通して支援を円滑化。 |

| 警察・消防 | 人命救助のプロフェッショナル。 | 人命救助、避難誘導。台帳の情報を活用し迅速かつ的確な救助活動。 |

個人情報の保護

要介護者や要支援者の方々を支える上で、個人情報の保護は大変重要です。介護や支援に携わる私たちにとって、お一人おひとりの状況やご事情といった情報は、適切なサービスを提供するために欠かせないものです。しかし、これらの情報は、個人の尊厳に関わる、とても大切なものです。そのため、細心の注意を払い、厳重に管理しなければなりません。

この台帳に記録される情報は、法律に基づき、災害時における支援活動に必要な範囲で使われます。それ以外の目的で使用することは、絶対に許されません。例えば、ご家族やご親戚、ご近所の方々からのお問い合わせであっても、ご本人の同意なしに情報を提供することはできません。また、台帳を閲覧できるのも、限られた担当者にのみ許可されており、不正なアクセスや情報の持ち出しは厳しく禁じられています。

情報を守るためには、様々な対策が必要です。紙の台帳は、鍵のかかる場所に保管し、パソコン上のデータは、パスワードを設定するだけでなく、アクセスできる人を制限するなど、万全の体制を整えています。さらに、情報の取り扱いについて、担当者全員が定期的に研修を受けて理解を深め、常に最新の知識を身につけるよう努めています。もし、情報が漏れてしまったり、不正に使われたりすれば、支援を必要とする方々が不安を感じ、サービスの提供にも支障が出かねません。

私たちは、個人情報の保護を制度の信頼性を保つための土台と考えています。これからも、関係機関と協力し、適切な安全管理に努め、皆様が安心してサービスを受けられるよう、最善を尽くしてまいります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 個人情報の重要性 | 要介護者・要支援者の状況や事情は適切なサービス提供に不可欠であり、個人の尊厳に関わる大切な情報。 |

| 情報の利用範囲 | 法律に基づき、災害時における支援活動に必要な範囲でのみ利用。それ以外の目的での利用は不可。 |

| 情報へのアクセス制限 | ご本人の同意なしに情報提供不可。台帳閲覧は限られた担当者のみ許可。不正アクセスや情報の持ち出しは厳禁。 |

| 安全管理対策 | 紙媒体は施錠保管、電子データはパスワード設定・アクセス制限。担当者への定期研修実施、常に最新知識習得。 |

| 情報保護の意義 | 制度の信頼性を保つための土台。関係機関と協力し、適切な安全管理に努め、安心してサービスを受けられる環境維持。 |

住民の協力の必要性

災害時、特に支援を必要とする方々を適切に守るために、「災害時要援護者台帳」は大変重要な役割を担っています。この台帳を役立てるためには、住民一人ひとりの積極的な協力が欠かせません。まず、支援が必要となる可能性のある方(例えば、高齢の方、障がいのある方、病気療養中の方など)は、ご自身の氏名、住所、緊急連絡先、必要な支援の内容といった情報を正確に登録する必要があります。そして、引っ越しや健康状態の変化など、登録内容に変更があった場合は、速やかに市町村の担当窓口に届け出ることが大切です。

また、地域にお住まいの方々も、周りの方をよく見て、支援を必要としている方がいることに気づいたら、台帳への登録を促すなど、積極的に協力をお願いします。例えば、お一人暮らしの高齢のご近所さんがいらっしゃる場合、普段から様子を見守り、災害時に備えて必要な支援を一緒に考えたり、台帳登録の案内をしたりすることが重要です。

災害はいつ、どこで発生するか予測できません。そのため、日頃から地域全体で助け合いの精神を育み、お互いを支え合う関係性を築いておくことが大切です。顔なじみのない方にも挨拶を交わしたり、地域の行事や活動に積極的に参加したりすることで、地域の人々との繋がりを深めることができます。また、地域の防災訓練に参加し、災害時の対応について学ぶことも重要です。一人ひとりの小さな協力が、大きな力となり、災害時の被害を最小限に抑え、多くの命を守ることへと繋がります。皆で力を合わせ、安全で安心して暮らせる地域社会を築いていきましょう。