高齢者世帯の現状と課題

介護を学びたい

先生、「高齢者世帯」って65歳以上の人だけで暮らしている家ってことですよね?

介護の研究家

うん、ほとんどの場合そうだね。でも、65歳以上の人に加えて、18歳未満で結婚していない子どもが一緒に暮らしている場合も高齢者世帯に含まれるんだよ。

介護を学びたい

え?子どもがいる場合も高齢者世帯なんですか?ちょっと意外です。

介護の研究家

そうなんだ。例えば、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしている孫がいる家庭も高齢者世帯になるんだね。重要なのは、世帯の中で一番年上の人が65歳以上であるかどうか、ということだよ。

高齢者世帯とは。

「介護」と「介助」といった言葉について説明します。ここでは、高齢者世帯(65歳以上の方だけで構成されている世帯、もしくは65歳以上の方と18歳未満の結婚していない方が一緒に暮らしている世帯)を対象としています。

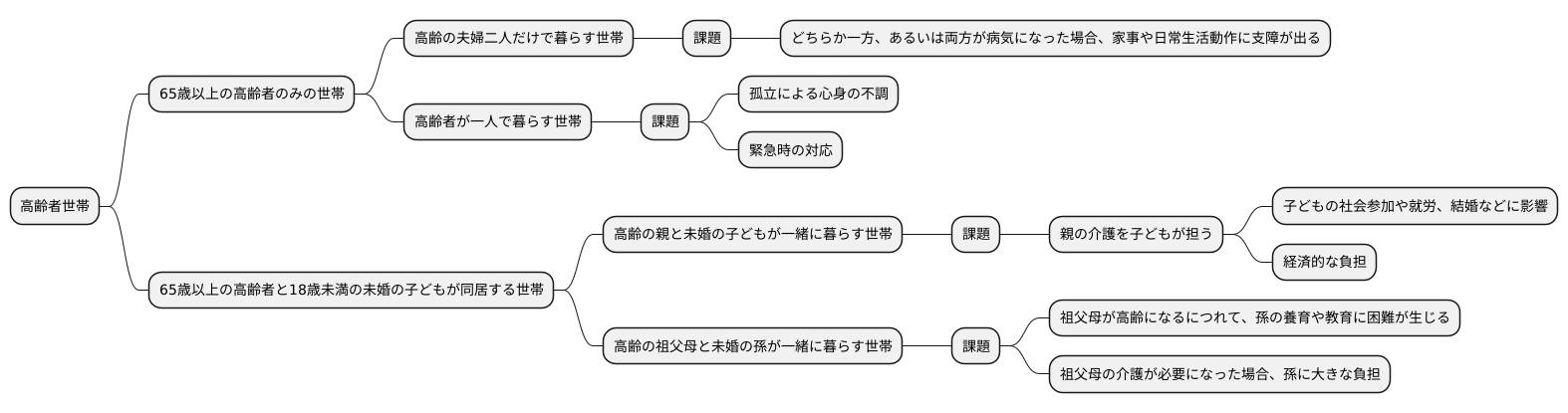

高齢者世帯の種類

高齢者世帯は、大きく分けて二つの種類に分類できます。一つは、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯です。これは、高齢の夫婦二人だけで暮らす世帯や、高齢者が一人で暮らす世帯が該当します。高齢の夫婦のみの世帯では、どちらか一方、あるいは両方が病気になった場合、家事や日常生活動作に支障が出る可能性があります。また、高齢者が一人で暮らす世帯では、孤立による心身の不調や、緊急時の対応が課題となることがあります。

もう一つは、65歳以上の高齢者と18歳未満の未婚の子どもが同居する世帯です。これは、高齢の親と未婚の子どもが一緒に暮らす世帯や、高齢の祖父母と未婚の孫が一緒に暮らす世帯などが考えられます。高齢の親と未婚の子どもが同居する世帯では、親の介護を子どもが担うケースもあり、子どもの社会参加や就労、結婚などに影響を与える可能性があります。また、経済的な負担が大きくなることも懸念されます。高齢の祖父母と未婚の孫が同居する世帯の場合、祖父母が高齢になるにつれて、孫の養育や教育に困難が生じる可能性があります。さらに、祖父母の介護が必要になった場合、孫に大きな負担がかかることも考えられます。

このように、高齢者世帯の種類によって抱える事情や課題は様々です。それぞれの世帯構成を理解することは、必要な支援の内容やその程度を適切に判断するために非常に重要です。例えば、一人暮らしの高齢者世帯には、安否確認や家事支援、健康管理などのサービスが重要になります。一方、高齢者と子どもが同居する世帯では、子どもの学習支援や就労支援、親の介護支援など、多岐にわたる支援が必要となるでしょう。そのため、世帯構成に合わせた丁寧な支援を提供することが大切です。

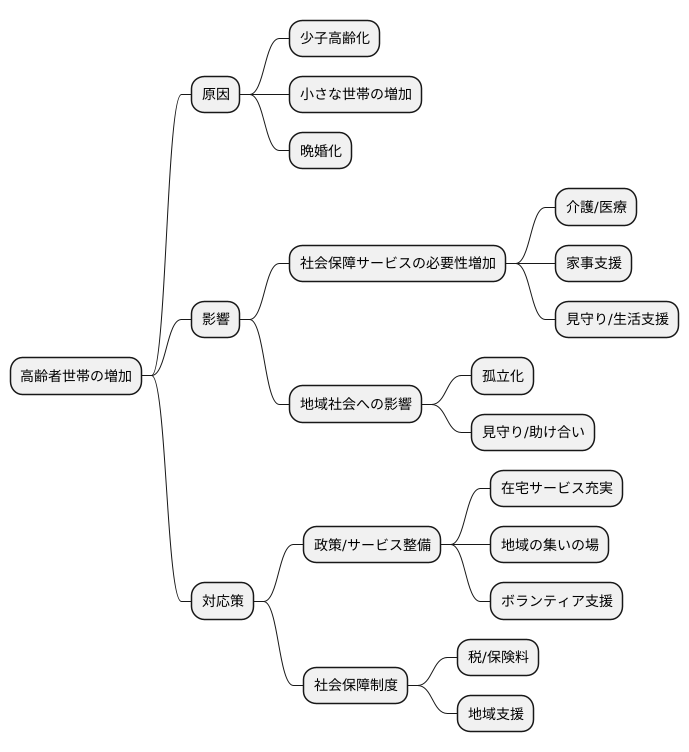

高齢者世帯の増加

近年、高齢者だけで暮らす世帯が増え続けています。これは、子どもを産む人が少なく高齢者が増えていること、そして、家族がそれぞれ小さな世帯で暮らすことや結婚が遅くなることが増えていることが原因です。このような高齢者世帯の増加は、社会全体のしくみや地域社会のあり方に大きな影響を与えています。

高齢者世帯が増えるということは、介護や医療といった社会保障サービスの必要性が高まることを意味します。例えば、一人暮らしのお年寄りが病気になったり、体が不自由になったりした場合、誰かの助けが必要になります。また、日々の買い物や食事の用意、掃除や洗濯といった家事にも支援が必要となる場合があります。さらに、地域社会においても、高齢者の見守りや生活支援の重要性が増しています。高齢者だけで暮らしていると、体調が悪くなっても気づいてもらえなかったり、外出が難しくなって孤立してしまったりする可能性があります。そのため、地域で見守り、困ったときに助け合える仕組みづくりが必要です。

こうした状況に対応するため、高齢者世帯の増加に対応した政策やサービスの整備が急務となっています。例えば、介護が必要なお年寄りが自宅で安心して暮らせるよう、訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスを充実させる必要があります。また、地域住民がお互いに助け合うことができるよう、地域の集いの場を増やしたり、ボランティア活動を支援したりすることも重要です。高齢化が進む社会を見据え、税金や保険料で支えられる社会保障制度をしっかりと作り、地域で高齢者を支える仕組みを充実させることが求められています。そうすることで、すべての人が安心して暮らせる社会を作ることができるでしょう。

高齢者世帯が抱える課題

高齢者世帯を取り巻く状況は、様々な課題が複雑に絡み合い、深刻さを増しています。まず、経済的な側面を見ると、年金収入の減少や物価上昇に伴う生活費の増加が大きな負担となっています。年金収入だけでは生活が苦しく、貯蓄を切り崩しながら生活する高齢者も多く、将来への不安を抱えている方も少なくありません。また、医療費の自己負担額が増加していることも大きな問題です。病気や怪我で医療機関を受診する機会が増える高齢者にとって、医療費の負担は生活を圧迫する深刻な要因となっています。

健康面では、加齢に伴う身体機能の低下は避けられない課題です。日常生活動作が困難になることで、自立した生活を送ることが難しくなり、介護が必要となるケースも増加しています。また、認知症の発症リスクも高まります。認知症は、本人だけでなく家族にとっても大きな負担となり、介護や見守りが必要となるため、生活が一変してしまうこともあります。

さらに、社会的な側面にも目を向けなければなりません。高齢者世帯、特に一人暮らしの高齢者は、社会的な孤立や孤独感に陥りやすい傾向にあります。配偶者や友人との死別、子どもとの別居などにより、人との繋がりが希薄になり、誰にも相談できずに悩みを抱え込んでしまう高齢者も少なくありません。このような社会的な孤立は、心身の健康状態を悪化させる要因にもなりかねません。

これらの課題は相互に関連し合っており、経済的な問題が健康問題に影響を与えたり、社会的な孤立が健康状態を悪化させたりするなど、悪循環に陥る可能性があります。そのため、高齢者世帯が抱える課題を解決するためには、経済支援、介護サービスの充実、地域社会による見守りや交流の場の提供など、多角的な視点から総合的な支援を提供していくことが重要です。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、行政、地域社会、そして私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があるでしょう。

| 側面 | 課題 | 詳細 |

|---|---|---|

| 経済面 | 生活費の増加 | 年金収入の減少や物価上昇により生活費が増加し、貯蓄を切り崩す高齢者も多い。 |

| 医療費の負担増 | 医療費の自己負担額の増加は、受診機会が増える高齢者にとって深刻な負担となっている。 | |

| 健康面 | 身体機能の低下 | 加齢に伴う身体機能の低下により、日常生活が困難になり介護が必要となるケースが増加。 |

| 認知症 | 認知症の発症リスクが高まり、本人や家族にとって大きな負担となり、生活が一変する可能性がある。 | |

| 社会面 | 社会的な孤立 | 高齢者世帯、特に一人暮らしの高齢者は、社会的な孤立や孤独感に陥りやすく、心身の健康悪化に繋がる可能性がある。 |

総合的な支援の必要性:経済支援、介護サービスの充実、地域社会による見守りや交流の場の提供など、多角的な視点からの支援が必要。

社会的な支援の必要性

年を重ねた方々が安心して暮らせる社会を作るためには、周りの支えが欠かせません。支え方には様々な種類があり、まずお金の面では、年金をより充実させたり、生活に困っている方には生活保護制度を活用できるようにすることが大切です。

健康面では、定期的な健康診断や、介護が必要な方には適切な介護サービスを提供することが重要です。体が健康であれば、日常生活も楽しく送ることができます。

また、高齢になると、どうしても人との繋がりが希薄になりがちです。これは、心身の健康に大きな影響を与えます。地域で交流できる場を作ったり、一人暮らしの方には、訪問介護などのサービスを通じて、周りの人と話したり、繋がりを保てるようにすることが大切です。

高齢の方への支援は、ただ生活のお手伝いをするだけではありません。地域社会の一員として、活躍できる場を作ることでもあります。長年培ってきた経験や知識は、地域にとって貴重な財産です。それらを活かすことで、地域をもっと元気にする力となります。

高齢の方を支えることは、未来への投資とも言えます。誰もが安心して年を重ね、地域社会で活躍できるよう、様々な支援を充実させていく必要があるでしょう。

| 支援の側面 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 金銭面 | 年金の充実、生活保護制度の活用 |

| 健康面 | 定期的な健康診断、適切な介護サービスの提供 |

| 社会面 | 地域での交流の場の提供、訪問介護サービス等による繋がり維持 |

| 役割面 | 地域社会での活躍の場の提供、経験や知識の活用 |

今後の展望と課題

高齢化が進むにつれて、高齢者世帯を取り巻く環境は、今後も大きく変わっていくと予想されます。高齢化の更なる進展に加え、社会保障制度の見直し、そして一人暮らし高齢者の増加など、様々な要因が複雑に絡み合い、高齢者世帯の生活に影響を及ぼすでしょう。

高齢者世帯が安心して暮らせる社会を作るためには、長期的な視野に立った政策の立案と実行が欠かせません。年金や医療、介護といった社会保障制度の充実・安定化はもちろんのこと、高齢者の就労支援や社会参加の促進も重要です。高齢者が地域社会で活躍できる場を増やし、生きがいを持って暮らせるように支援することで、社会全体が活気に満ちたものになるでしょう。

また、地域社会の役割もこれまで以上に重要になってきます。地域住民同士が互いに協力し、支え合うことで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整備していく必要があります。例えば、高齢者の見守り活動や買い物支援、家事の手伝いなど、地域住民が主体となって取り組む活動は、高齢者の生活の質を高めるだけでなく、地域全体の絆を深めることにも繋がります。

高齢化社会は、困難が多い社会と捉えるのではなく、高齢者の豊富な経験や知識を活かして、より良い社会を築き上げていく絶好の機会と捉えるべきです。高齢者の持つ技術や知恵を次世代に伝えることで、伝統文化の継承や地域経済の活性化にも繋がります。

高齢者世帯への支援は、未来への投資と考え、積極的に取り組んでいくべきです。高齢者が安心して暮らせる社会は、ひいては全ての人々が安心して暮らせる社会の実現に繋がるのです。高齢者への支援は、決して一方的なものではなく、社会全体にとって大きな利益をもたらすものと言えるでしょう。

| 高齢化社会における課題と対策 | 詳細 |

|---|---|

| 高齢化の進展と社会保障制度の見直し | 高齢化の進展、社会保障制度の見直し、一人暮らし高齢者の増加など、様々な要因が複雑に絡み合い、高齢者世帯の生活に影響を及ぼす。 |

| 社会保障制度の充実・安定化 | 年金、医療、介護といった社会保障制度の充実・安定化が必要。 |

| 高齢者の就労支援と社会参加の促進 | 高齢者の就労支援や社会参加の促進も重要。高齢者が地域社会で活躍できる場を増やし、生きがいを持って暮らせるように支援することで、社会全体が活気に満ちたものになる。 |

| 地域社会による支援 | 地域住民同士が互いに協力し、支え合うことで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整備していく必要。高齢者の見守り活動や買い物支援、家事の手伝いなど。 |

| 高齢者の経験・知識の活用 | 高齢化社会は困難が多い社会と捉えるのではなく、高齢者の豊富な経験や知識を活かして、より良い社会を築き上げていく絶好の機会。高齢者の持つ技術や知恵を次世代に伝えることで、伝統文化の継承や地域経済の活性化にも繋がる。 |

| 高齢者世帯への支援 | 高齢者世帯への支援は、未来への投資と考え、積極的に取り組んでいくべき。高齢者が安心して暮らせる社会は、ひいては全ての人々が安心して暮らせる社会の実現に繋がる。 |