介護と介助における危機管理

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の場面で『危機管理』って具体的にどういうことを指すのですか?

介護の研究家

良い質問だね。例えば、お年寄りが一人で入浴中に転倒する危険性があるよね。それを防ぐために、あらかじめ浴室に手すりを設置したり、滑り止めマットを敷いたり、見守りをするといった対策を事前に考えておくことだよ。

介護を学びたい

なるほど。転倒の危険に備えることが危機管理なんですね。他に何かありますか?

介護の研究家

そうだね。食事介助中に食べ物を誤嚥(ごえん)するかもしれない。その場合に備えて、誤嚥を防ぐ姿勢を保持させたり、食べ物の大きさや固さを調整したり、吸引器を用意しておくことも危機管理の一つと言えるね。大切なのは、危険を予測して、事前に対策を立てておくことだよ。

危機管理とは。

いざという時の備えや、良くないことが起こってしまった時の対応について、『介護』(高齢者など、日常生活に手助けが必要な人の世話をすること)と『介助』(一時的に誰かの手助けをすること)に関係することについて述べます。

危機管理の必要性

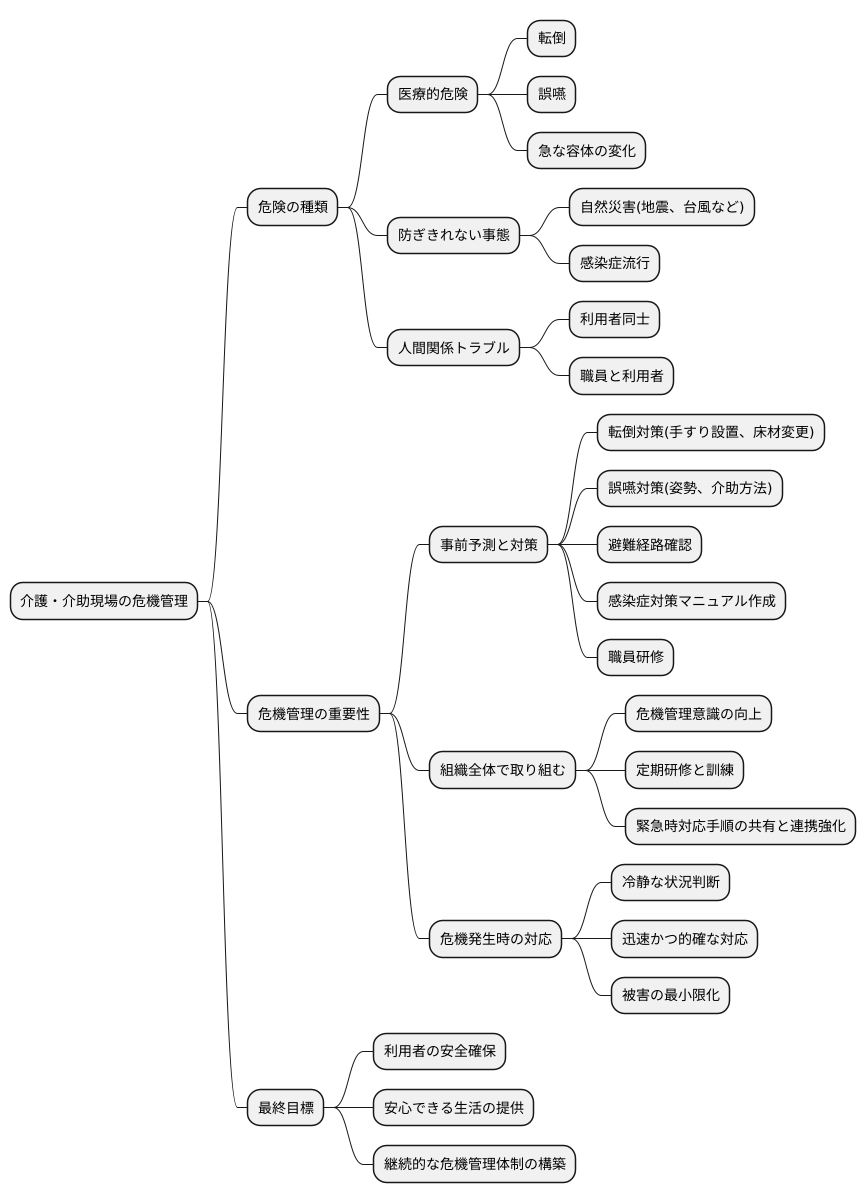

介護や介助の現場は、常に様々な危険と隣り合わせです。利用者の方々の生活を支える大切な場であると同時に、転倒や食事の際の誤嚥、急な容体の変化といった医療的な危険が潜んでいます。また、地震や台風などの自然災害、インフルエンザなどの感染症の流行といった、私達の力では防ぎきれない事態も想定しなければなりません。さらに、利用者の方々同士、あるいは職員と利用者の方々との間で、人間関係のトラブルが発生する可能性も無視できません。これらの危険は、いつ、どこで、どのように発生するか予測が難しいものです。だからこそ、日頃から危機管理を徹底する必要があります。

危機管理とは、単に危険が起こった時に対応するだけではありません。起こりうる危険を事前に予測し、対策を考え、準備しておくことが重要です。例えば、転倒しやすい場所を把握し、手すりを設置する、滑りにくい床材を使用するといった対策が考えられます。また、食事の介助時には、利用者の方々の状態をよく観察し、誤嚥を防ぐための姿勢や介助方法を徹底する必要があります。さらに、災害発生時の避難経路の確認や、感染症対策のためのマニュアル作成、職員への研修なども欠かせません。

危機管理は、組織全体で取り組むべき重要な課題です。職員一人ひとりが危機管理の意識を持ち、常に危険を察知する目を養う必要があります。定期的な研修や訓練を通して、緊急時の対応手順を共有し、連携を強化することも大切です。そして、実際に危機が発生した際には、冷静に状況を判断し、迅速かつ的確に対応することで、被害を最小限に抑えることができます。利用者の方々の安全を守り、安心して生活を送っていただけるよう、危機管理体制の構築に継続的に取り組むことが、介護や介助に携わる私達の使命です。

リスクの把握と評価

危機管理を行う上で、まず初めにどのような危険が潜んでいるのかを正しく理解し、その危険が起こる可能性や、実際に起こった場合の影響の大きさを評価することが大切です。危険の種類やその起こりやすさは、施設の種類や利用している方の状態、地域の特性などによって様々です。

例えば、高齢の方が多い施設では、つまずいたり転んだりすること、食べ物が気管に入ってしまうことなどの危険性が高くなります。医療に頼っている方の場合は、容態が急変する危険性が高まります。また、自然災害の多い地域では、地震や水害といった危険も考えなければなりません。それぞれの場所に潜む危険を一つ一つ明らかにし、どれから対策を立てるべきかの優先順位を決めることが重要です。過去に起こった事故や、事故には至らなかったものの危険を感じた出来事(ヒヤリハット事例)を分析することも、危険を把握する上で役立ちます。

危険性を評価する際には、危険が起こる可能性の高さだけでなく、実際に起こった場合の影響の大きさも考慮しなければなりません。起こる可能性は低くても、ひとたび起こると大きな影響を及ぼす危険もあれば、起こる可能性は高くても、影響が比較的小さい危険もあります。これらのバランスを考え、可能性の高いもの、影響の大きいものから順に、適切な対策を考え実行していく必要があります。例えば、転倒の危険性は高く、骨折などの大きな怪我に繋がる可能性もあるため、優先的に対策を立てるべきです。一方、停電は発生頻度は低い地域もあるかもしれませんが、もし発生した場合、医療機器が使えなくなるなど、利用者の生命に関わる重大な事態を引き起こす可能性があります。そのため、停電対策も重要となります。このように、それぞれの危険の発生確率と影響の大きさを評価し、限られた資源の中で、最も効果的な対策を講じることが重要です。

| 危険の例 | 発生可能性 | 影響の大きさ | 対策優先度 |

|---|---|---|---|

| つまずき・転倒 | 高 | 骨折などの怪我 | 高 |

| 誤嚥 | 高 | 窒息 | 高 |

| 容態急変 | 施設によるが、医療依存者には高 | 生命に関わる | 高 |

| 地震・水害 | 地域による | 生命に関わる | 高 |

| 停電 | 低(地域による) | 医療機器停止など、生命に関わる | 高 |

具体的な対策の策定

利用者の安全を守るためには、様々な危険を予測し、その危険度合いを評価した上で、具体的な対策をしっかりと立てることが重要です。一つ目は転倒についてです。転倒しやすい利用者には、手すりを設置する、滑りにくい床材に変える、十分な明るさを確保するといった住環境の整備が効果的です。段差をなくす、家具の配置を変えるなども有効でしょう。二つ目は食事中のむせ込みについてです。食べ物が気管に入ってしまう危険を減らすためには、食べやすい大きさに切ったり、とろみをつけたりするなど、食事の形を変えることが大切です。また、食事の介助を丁寧に行う、口の中の清潔を保つことも重要です。三つ目は容態の急な変化についてです。容態が急変する可能性のある利用者には、脈拍、体温、血圧などを定期的に測り、変化を見逃さないようにする必要があります。また、医師と緊密に連携を取り、緊急時の対応方法を明確にしておくことも大切です。四つ目は災害への備えについてです。災害時に安全に避難できるよう、避難経路を確保しておく、非常食や水などの備蓄品を準備しておくことが必要です。また、感染症対策の手順書を作成しておくことも重要です。これらの対策は、計画を立てただけで終わらせてはいけません。実際に現場で役立つものにするために、職員への研修や訓練を行い、対策内容を全員が理解し、緊急時に適切な行動を取れるようにしておくことが重要です。

| 危険 | 対策 |

|---|---|

| 転倒 |

|

| 食事中のむせ込み |

|

| 容態の急な変化 |

|

| 災害への備え |

|

共通事項

- 職員への研修や訓練を行い、対策内容を全員が理解し、緊急時に適切な行動を取れるようにしておく

関係機関との連携

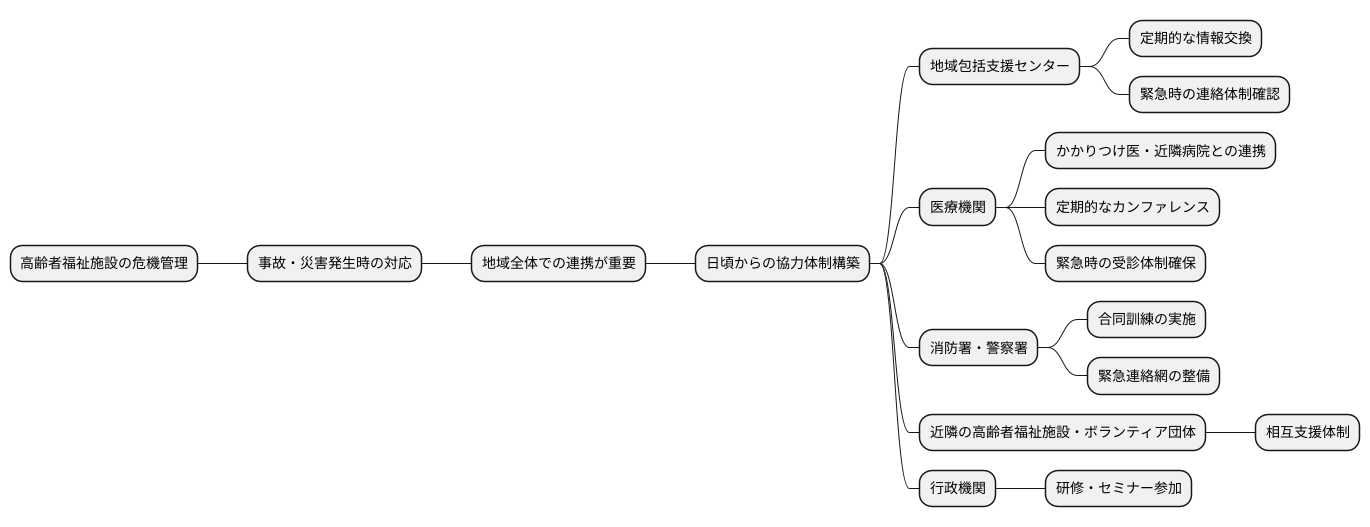

高齢者福祉施設において、事故や災害といった危機が発生した場合、その対応は施設内だけで解決できるものではありません。地域全体で連携し、迅速かつ的確な対応をすることが重要です。そのためには、日頃から関係機関との強固な協力体制を築いておく必要があります。

まず、地域包括支援センターとの連携は欠かせません。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを総合的に支える拠点であり、施設利用者の生活状況や健康状態を把握しています。定期的な情報交換を通じて、利用者の変化やリスクを共有することで、迅速な対応が可能になります。また、緊急時の連絡体制を確認し、スムーズな情報伝達ができるようにしておくことも重要です。

次に、医療機関との連携も重要です。日頃からかかりつけ医や近隣の病院との関係を築き、緊急時の受診体制を確保しておく必要があります。また、協力医療機関との間で、定期的なカンファレンスを実施し、利用者の健康状態や必要な医療処置について共有することで、適切な医療を提供することができます。

さらに、消防署や警察署との連携も不可欠です。火災や地震などの災害発生時には、迅速な救助活動が必要です。日頃から合同訓練を実施し、施設の構造や避難経路などを共有することで、スムーズな救助活動が可能になります。また、緊急連絡網を整備し、迅速な情報伝達ができるようにしておくことも大切です。

大規模災害発生時には、地域全体で協力して対応することが重要です。近隣の高齢者福祉施設やボランティア団体との協力体制を構築し、相互に支援しあえる体制を整えておく必要があります。また、行政機関が提供する研修やセミナーに積極的に参加し、最新の防災情報や危機管理の手法を学ぶことも重要です。平時からの備えが、緊急時の的確な対応につながります。

定期的な見直しと改善

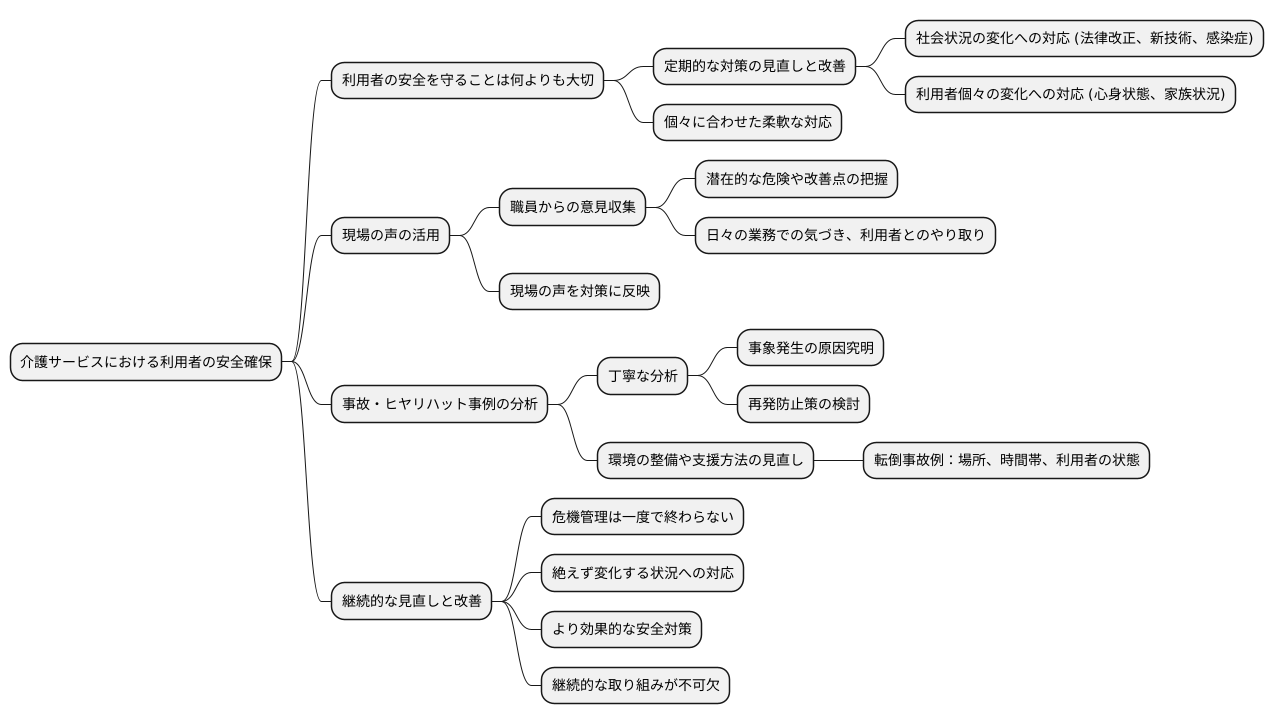

介護サービスを提供する上で、利用者の安全を守ることは何よりも大切です。そのためには、あらかじめ定めた対策を定期的に見直し、改善していく必要があります。社会の状況は常に変化しており、法律の改正や新しい技術の導入、感染症の流行といった変化に対応していく必要があります。また、利用者一人ひとりの状態も変化します。心身の状態の変化や、家族の状況の変化などにも気を配り、個々に合わせた柔軟な対応が求められます。

定期的な見直しを行う際には、現場の職員からの意見を集めることが重要です。利用者に直接接している職員は、潜在的な危険や改善点に気付きやすい立場にあります。日々の業務の中で気付いたことや、利用者とのやり取りの中で感じたことを共有する場を設け、現場の声を対策に反映させることで、より実効性のあるものになります。

また、実際に起きた事故や、事故には至らなかったものの危険が迫った「ひやりはっと」事例を分析することも大切です。なぜそのような事象が起きたのか、その原因を丁寧に分析し、同じことが二度と起きないよう再発防止策を考えます。例えば、転倒事故が起きた場合は、転倒した場所や時間帯、利用者の状態などを分析し、環境の整備や支援方法の見直しを行います。

危機管理とは、一度対策を立てればそれで終わりというものではありません。絶えず変化する状況に合わせて、継続的に改善を積み重ねていくことで、より効果的なものへと進化していくのです。利用者の安全を守り、安心してサービスを提供し続けるためには、この継続的な見直しと改善の取り組みが不可欠です。

記録と情報共有

安全を守るためには、起こったことや気がついたことをきちんと書き残し、関係するみんなに知らせることがとても大切です。書き残すことで、過去の出来事から学び、同じことが起きないように対策を立てることができます。また、情報を共有することで、施設全体で安全への意識を高めることができます。

具体的には、どんな危険がありそうか見極めた結果や、その危険を防ぐための対策、対策がちゃんと行われているかどうかの確認、実際に起きた事故だけでなく、事故になりかけたヒヤリとした出来事、そしてそれらを改善するための方法などを記録に残します。例えば、入浴介助中に利用者さんが転びそうになった時、その時の状況(利用者さんの体調、介助者の配置、浴室の環境など)と、転倒を防ぐためにとった行動、そして今後どうすれば転倒の危険性を減らせるかを記録します。

記録の方法は、紙に書くだけでなく、パソコンやタブレットに保存することもできます。電子データとして保存しておけば、検索が容易になり、必要な情報をすぐに探し出すことができます。

情報を伝える方法は様々です。会議や研修で直接伝える、電子メールで送る、施設内の掲示板やネットワークシステムに掲載するなど、状況に応じて適切な方法を選びます。朝礼や夕礼で、最近起きたヒヤリハット事例を紹介し、注意を促すことも効果的です。

何よりも大切なのは、情報を速く、正確に伝えることができる仕組みを作ることです。情報を隠さず、誰でも必要な情報にアクセスできるオープンな環境を作ることで、施設全体の安全意識を高め、より良い環境を作ることができます。また、報告しやすい雰囲気を作ることも大切です。報告することで責められるような雰囲気では、報告が遅れたり、隠されてしまう可能性があります。職員同士が安心して報告し合えるような、風通しの良い職場環境を目指しましょう。

| 目的 | 内容 | 方法 |

|---|---|---|

| 安全を守る | 危険の予測と対策 | 紙、パソコン、タブレット 会議、研修、メール 掲示板、ネットワーク 朝礼、夕礼 |

| 事故やヒヤリハットの記録と改善策 | ||

| 過去の出来事から学ぶ | 対策の実施状況の確認 | |

| 記録の共有と活用 | ||

| 施設全体の安全意識向上 | 迅速かつ正確な情報伝達システム オープンな情報共有 報告しやすい雰囲気づくり |