喪失感と向き合う

介護を学びたい

先生、「喪失感」について教えてください。介護や介助で、なぜ喪失感を感じる人がいるのでしょうか?

介護の研究家

いい質問だね。介護や介助が必要になった時、人はそれまで出来ていたことができなくなる場合がある。例えば、自分でご飯を食べたり、歩いたり、着替えたりといったことだね。そうしたことができなくなることで、人は自分の能力や自立を失ったように感じ、喪失感を抱くんだ。

介護を学びたい

なるほど。確かに、今まで当たり前にできていたことができなくなったら、悲しいですよね。でも、介護する側も喪失感を感じることはあるんですか?

介護の研究家

そうだね。介護する側も、大切な人の状態が変化していくのを見るのは辛いし、以前のような関係を築けなくなることへの喪失感や、介護に時間を取られて自分のやりたいことができないことへの喪失感を感じることもあるんだよ。

喪失感とは。

『大切なものを失った時に感じるつらい気持ち』は、介護や介助をする場面でよく出てきます。これは『喪失感』と呼ばれるものです。

喪失感とは

喪失感は、大切な人や物、あるいは当たり前と思っていたことができなくなった時に感じる、心にぽっかり穴が空いたような、空虚な気持ちです。言いようのない悲しみや苦しみ、ぽっかりと心に穴が空いたような感覚を覚えます。これは人間であれば誰もが経験する、ごく自然な感情であり、その対象は人によって様々です。

愛する家族やペットとの別れは、喪失感の中でも特に深い悲しみをもたらします。共に過ごした時間や思い出が、かえって心の痛みを強くするからです。また、長年勤めた職場を失ったり、やりがいを感じていた仕事を辞めざるを得なくなった場合も、大きな喪失感を味わいます。仕事は生活の糧となるだけでなく、社会との繋がりや自己実現の場でもあるからです。生活の基盤を失う不安や、自分の存在価値を見失ってしまうような気持ちに襲われることもあります。

住み慣れた家からの引っ越しも、喪失感を引き起こす要因の一つです。家は単なる建物ではなく、思い出や安心感が詰まった場所です。特に、長年住み慣れた家であれば、その思い入れはより強いでしょう。慣れ親しんだ環境や人間関係を失う寂しさは、大きなストレスとなります。

加齢に伴う身体機能の低下も、喪失感に繋がります。若い頃は当たり前のようにできていたことができなくなることは、自信を失い、将来への不安を増大させます。病気や怪我によって身体の一部を失った場合も同様です。

将来への希望を失うことも、大きな喪失です。夢や目標が破れたり、将来に希望が持てなくなった時、生きる気力を失ってしまうこともあります。

どれだけの喪失感を感じるかは、他人から見てどれほど大きな出来事かではなく、自分自身がどれほど大切に思っていたかによって決まります。そのため、たとえ小さなことでも、本人にとっては大きな喪失感となることもあります。喪失感は、悲しみや苦しみだけでなく、怒りや不安、混乱、罪悪感など、様々な感情が複雑に絡み合ったものです。これらの感情は、喪失直後だけでなく、時間が経ってから現れることもあります。喪失の種類や状況、個人の性格やこれまでの経験によっても、喪失感の感じ方は大きく異なります。喪失は人生における避けられない出来事であり、喪失感と向き合うことは、私たちが生きていく上で大切なことと言えるでしょう。

| 喪失の対象 | 喪失による感情・影響 |

|---|---|

| 大切な人(家族・ペットなど) | 深い悲しみ、心の痛み |

| 仕事 | 生活基盤の喪失への不安、存在価値の喪失感 |

| 住居 | 慣れ親しんだ環境・人間関係の喪失による寂しさ、ストレス |

| 身体機能 | 自信喪失、将来への不安 |

| 将来への希望 | 生きる気力の喪失 |

喪失感の段階

大切な人を亡くしたり、仕事や住まいを失ったり、あるいは病気や怪我によって身体機能を失ったりするなど、人生においては様々な喪失を経験します。そして、これらの喪失体験は、私たちに大きな心の痛み、つまり喪失感をもたらします。この喪失感は、一般的に五つの段階を経て徐々に整理されていくと考えられています。

第一段階は否認です。これは、喪失という現実を受け入れられず、「そんなはずはない」「夢であってほしい」と現実から目を背けようとする段階です。あまりにも突然の出来事や、受け止めきれないほどの大きな喪失に直面した際に、この段階が現れやすいと言えます。

第二段階は怒りです。喪失の事実を少しずつ受け入れ始めると、今度は喪失に対する怒りや不満がこみ上げてきます。「なぜ自分だけがこんな目に遭うのか」「誰が悪いのか」と、やり場のない怒りを周囲にぶつけてしまうこともあります。

第三段階は取引です。これは、何とかして喪失を回避しようと、目に見えない大きな力と取引を試みる段階です。「もし助けてくれるなら、何でもします」といった祈りが、この段階の一つの例です。

第四段階は抑うつです。喪失の現実を真正面から受け止めるようになり、深い悲しみや絶望感に襲われます。何もする気力が起きず、食欲不振や不眠といった症状が現れることもあります。

最終段階は受容です。悲しみや苦しみを乗り越え、喪失を受け入れ、新たな現実の中で生きていくことを決意する段階です。失ったものを完全に忘れるわけではないけれど、その喪失を抱えながら前を向いて進んでいこうという気持ちになります。

ただし、必ずしもこの順番通りに段階が進むとは限りません。人によっては段階を前後したり、特定の段階にとどまったり、あるいはいくつかの段階を飛ばして受容に至ることもあります。また、すべての段階を経験する人ばかりではありません。重要なのは、それぞれの段階で感じる感情を否定せずに受け止め、無理に先に進もうとしないことです。焦らず、自分のペースで喪失感と向き合っていくことが大切です。

| 段階 | 説明 |

|---|---|

| 否認 | 喪失という現実を受け入れられず、目を背けようとする段階。「そんなはずはない」「夢であってほしい」といった反応が見られる。 |

| 怒り | 喪失の事実を受け入れ始めると、怒りや不満がこみ上げてくる。「なぜ自分だけがこんな目に遭うのか」といった感情を抱く。 |

| 取引 | 喪失を回避しようと、目に見えない力と取引を試みる段階。「もし助けてくれるなら、何でもします」といった祈りの例もある。 |

| 抑うつ | 喪失の現実を受け止め、深い悲しみや絶望感に襲われる。何もする気力が起きず、食欲不振や不眠などの症状が現れることもある。 |

| 受容 | 悲しみや苦しみを乗り越え、喪失を受け入れ、新たな現実の中で生きていくことを決意する段階。失ったものを完全に忘れるわけではないが、前を向いて進んでいこうという気持ちになる。 |

喪失感への対処法

大切な人を亡くしたり、仕事や住み慣れた場所を失ったり、人生には様々な喪失体験がつきものです。こうした喪失は、深い悲しみや苦しみ、怒り、不安など、様々な感情を引き起こします。これらの感情に適切に対処しなければ、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。喪失感にうまく対処するためには、いくつかの方法があります。

まず自分の感情をありのままに受け入れることが重要です。悲しみや苦しみ、怒り、不安など、どんな感情であっても、それは自然な反応です。これらの感情を否定したり、抑え込んだりしようとせず、感じ切ることで、少しずつ心の整理が進んでいきます。つらい時期には、日記に自分の気持ちを書き出すことも効果的です。

次に、信頼できる人に話を聞いてもらうことも大きな助けになります。家族や友人、同僚など、話しやすい人に自分の気持ちを打ち明けることで、心の負担を軽減することができます。話すことが難しい場合は、手紙に書いて渡すなど、自分に合った方法で気持ちを伝えることを心がけましょう。

また、趣味や運動など、自分が楽しめることに時間を費やすことも大切です。好きな音楽を聴いたり、映画を見たり、散歩に出かけたり、夢中になれるものを見つけることで、喪失の悲しみから一時的に解放され、心のバランスを取り戻すことができます。体を動かすことは、心身の健康維持にも繋がります。

十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事も心身の健康を支える上で欠かせません。睡眠不足や栄養の偏りは、心身の抵抗力を弱め、喪失感に対処する力を低下させてしまう可能性があります。規則正しい生活を心がけ、健康管理に気を配ることも大切です。

そして、どうしても一人で抱えきれない場合は、専門家の助けを求めることをためらわないでください。カウンセラーや精神科医などの専門家は、客観的な視点から話を聞いて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。相談窓口や支援団体なども活用し、必要な時は周りの人に頼ったり、専門家の力を借りることも考えてみましょう。

| 喪失感への対処法 | 詳細 |

|---|---|

| 感情の受容 | 悲しみ、苦しみ、怒り、不安など、どんな感情も自然な反応として受け入れる。感じ切ることで心の整理につながる。日記に気持ちを書き出すのも効果的。 |

| 誰かに話す | 信頼できる人に気持ちを打ち明けることで心の負担を軽減。話すのが難しい場合は、手紙など自分に合った方法で伝える。 |

| 趣味や運動 | 好きなことに時間を費やすことで喪失の悲しみから一時的に解放され、心のバランスを取り戻せる。 |

| 睡眠と食事 | 十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事は心身の健康を支える。規則正しい生活と健康管理が重要。 |

| 専門家のサポート | 一人で抱えきれない場合は、カウンセラーや精神科医などの専門家の助けを求める。相談窓口や支援団体も活用する。 |

周りの人の支え

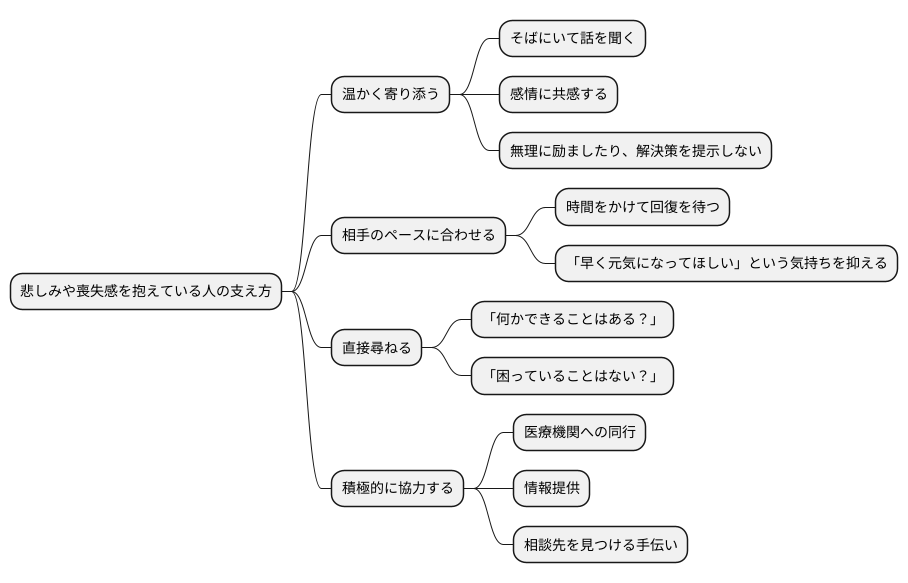

悲しみや喪失感を抱えている人を支えるためには、温かく寄り添うことが何よりも大切です。具体的な言葉をかけることよりも、ただそばにいて静かに話を聞いてあげること、その人の気持ちに共感してあげることが、大きな支えとなることがあります。何かをしてあげたい、力になりたいと思う気持ちは尊いものですが、無理に励ましたり、すぐに解決策を提示しようとすると、かえって負担になってしまうこともあります。ですから、相手の気持ちや状況を尊重し、その人のペースに合わせて寄り添うことが重要です。

悲しみから立ち直るには、時間が必要です。すぐに元通りになれるわけではないことを理解し、焦らずに見守り、じっくりと時間をかけて回復を待つことが大切です。「早く元気になってほしい」という気持ちは抑え、今はつらい時期なのだと受け止め、寄り添う姿勢を保ちましょう。

また、どのような支えが必要なのか、直接尋ねてみることも有効です。「何かできることはある?」「困っていることはない?」と声をかけることで、その人が本当に必要としている支援が見えてきます。必要なものやしてほしいことを具体的に聞くことで、的を射た援助ができます。

もし専門家の助けが必要だと感じているようであれば、積極的に協力しましょう。医療機関への同行や情報提供、相談先を見つける手伝いなど、具体的なサポートを行うことで、その人の精神的、身体的な負担を軽減することができます。

周りの人の理解と支えは、喪失感を抱える人にとって、大きな力となり、回復への道のりを支える大きな助けとなるでしょう。焦らず、じっくりと寄り添い、見守ることが大切です。

まとめ

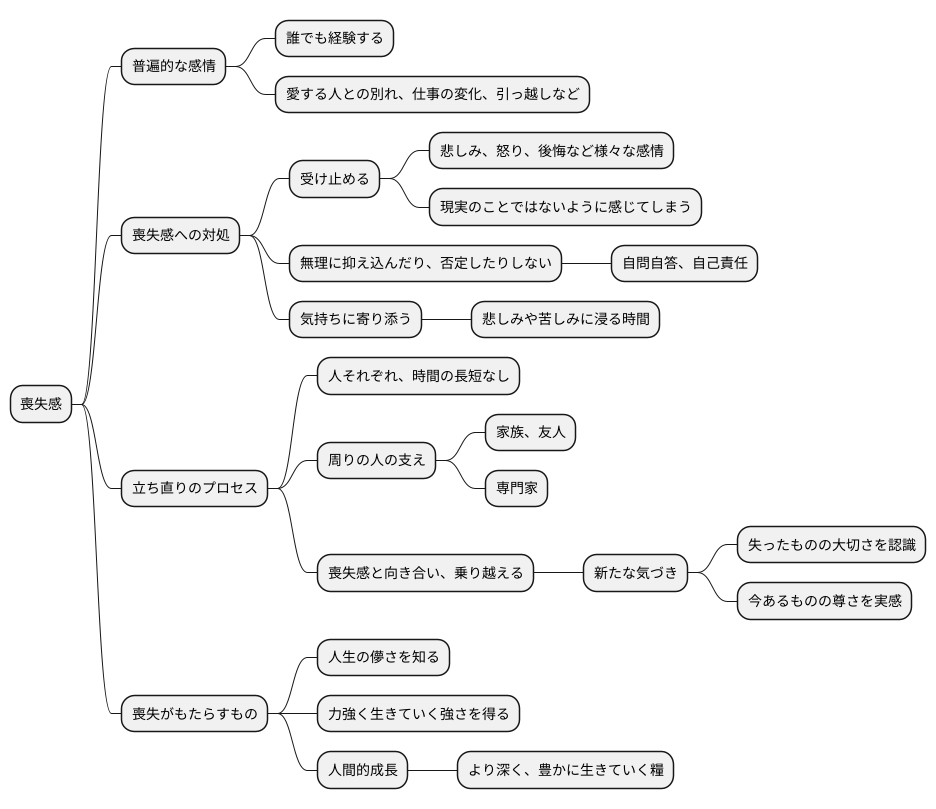

人は誰でも、愛する人との別れや、仕事の変化、住み慣れた場所からの引っ越しなど、さまざまな形で大切なものを失う経験をします。そして、そうした喪失に伴って感じるのが、喪失感という感情です。喪失感は、決して特別な感情ではなく、誰もが経験する普遍的な感情です。失ったものの大きさや種類、そして、それを失った時の状況によって、喪失感の深さや現れ方は大きく異なります。深い悲しみや虚しさ、怒り、後悔など、さまざまな感情が入り混じることもありますし、時には、何も感じられない、まるで現実のことではないように感じてしまうこともあります。

大切なのは、こうした喪失の悲しみを無理に抑え込んだり、否定したりせずに、しっかりと受け止めることです。「なぜこんなことが起きたのか」と自問自答を繰り返したり、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。しかし、そうした感情に蓋をしてしまうのではなく、じっくりと向き合うことが、喪失感を乗り越えるための第一歩となります。悲しみや苦しみに浸る時間を十分に持ち、自分自身の気持ちに寄り添うことが大切です。

そして、喪失から立ち直るための道のりは、人それぞれであり、時間の長短もありません。焦らず、ゆっくりと、自分自身のペースで回復していくことが重要です。信頼できる家族や友人に話を聞いてもらったり、専門家の助言を求めることも、大きな支えとなるでしょう。周りの人の支えや専門家の助けを借りながら、喪失感と向き合い、乗り越えていくことで、私たちは新たな気づきを得ることができます。失ったものの大切さを改めて認識し、今あるものの尊さを深く実感するでしょう。

喪失という経験は、私たちに人生のはかなさを教えてくれます。そして同時に、力強く生きていくための強さを与えてくれるのです。悲しみや苦しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。それは、私たちを人間的に成長させ、より深く、そして豊かに生きていくための糧となるはずです。