介護とスティグマを考える

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」に関する用語で「スティグマ」っていうのが出てきました。よくわからないのですが、教えてもらえますか?

介護の研究家

もちろん。「スティグマ」とは、簡単に言うと、ある特徴を持った人に対して、良くないイメージでレッテルを貼ってしまうことだよ。昔、奴隷や犯罪者に焼印を押して区別したように、目に見えないレッテルを貼って差別することだね。

介護を学びたい

なるほど。悪いイメージでレッテルを貼るんですね。介護や介助の場面では、どんな時に「スティグマ」が起こるんですか?

介護の研究家

例えば、認知症の人の言動を理解しようとせず、「認知症だから仕方ない」と決めつけてしまったり、介護が必要な人を「弱い人」と決めつけて、その人の意見を尊重せずに支援してしまったりすることだね。大切なのは、その人自身を理解しようとする姿勢だよ。

スティグマとは。

「介護」と「介助」にまつわる「烙印」について。ここでいう烙印とは、他の人からある特定のグループとしてレッテルを貼られることを指します。もともとは、ギリシャ語で奴隷や罪人、反逆者であることを示すための焼印のことでした。これは、健康で文化的な自由を持つ一般の人とは違うことを示すために、体に焼き付けられた印です。そこから転じて、病気や障がい、貧しさなどによって社会的にレッテルを貼られ、不利益や差別を受けたり、屈辱感や劣等感を感じてしまうことを指すようになりました。例えば、かつてハンセン病患者に対して行われていた社会的な差別は、烙印の典型的な悪い例です。このような烙印は特定の病気に関わるものだけでなく、介護や福祉の現場でも見られます。そして、利用者の抱える問題を必要以上に悪化させる可能性があることが問題となっています。

スティグマとは

『烙印』を意味する言葉であるスティグマとは、ある特定の特徴を持った人たちに対して、社会が否定的なレッテルを貼り、差別や偏見の対象とすることを指します。これは、まるで熱した鉄で肌に焼印を押すように、その人の存在そのものを否定する行為です。遠い昔、古代ギリシャでは、奴隷や罪を犯した人に実際に焼印を押していました。現代社会では、目には見えない烙印として、様々な場面でスティグマが存在しています。

例えば、病気、障がい、貧困、民族、宗教、性的指向など、様々な属性がスティグマの対象となり得ます。心の病気を抱えている人に対して、「怠けているだけだ」「気持ちの問題だ」といった偏見の目が向けられることや、身体に障がいのある人に対して、健常者と同じように接しない、仕事を与えないといった差別もスティグマの一種です。また、生活が苦しい人に対して、「努力が足りないからだ」「自己責任だ」と決めつけることや、特定の民族や宗教、性的指向を持つ人々に対して、心無い言葉を浴びせたり、排除しようとすることもスティグマに該当します。

スティグマは、単なる偏見に留まらず、差別的な言動や社会からの排除、そして人権侵害に繋がる深刻な問題です。スティグマに晒された人たちは、自己肯定感を傷つけられ、「自分は価値のない人間だ」と思い込んでしまうかもしれません。社会参加への意欲を失い、誰にも相談できず、孤立してしまうこともあります。スティグマは、社会全体の健康と幸せを脅かす、私たちが真剣に向き合わなければならない社会問題と言えるでしょう。

スティグマを解消するためには、まずスティグマそのものについて正しく理解することが大切です。そして、偏見や差別をなくすための教育や啓発活動を進め、誰もが安心して暮らせる社会を作っていく必要があります。一人ひとりが、他者を尊重し、思いやりの心を持って接することで、スティグマのない社会の実現に近づくことができるはずです。

| スティグマとは | 特定の特徴を持つ人に対し、社会が否定的なレッテルを貼り、差別や偏見の対象とすること。古代の焼印のように、存在そのものを否定する行為。 |

|---|---|

| スティグマの対象となる属性 | 病気、障がい、貧困、民族、宗教、性的指向など |

| スティグマの具体例 |

|

| スティグマの悪影響 |

|

| スティグマの解消に向けて |

|

介護におけるスティグマ

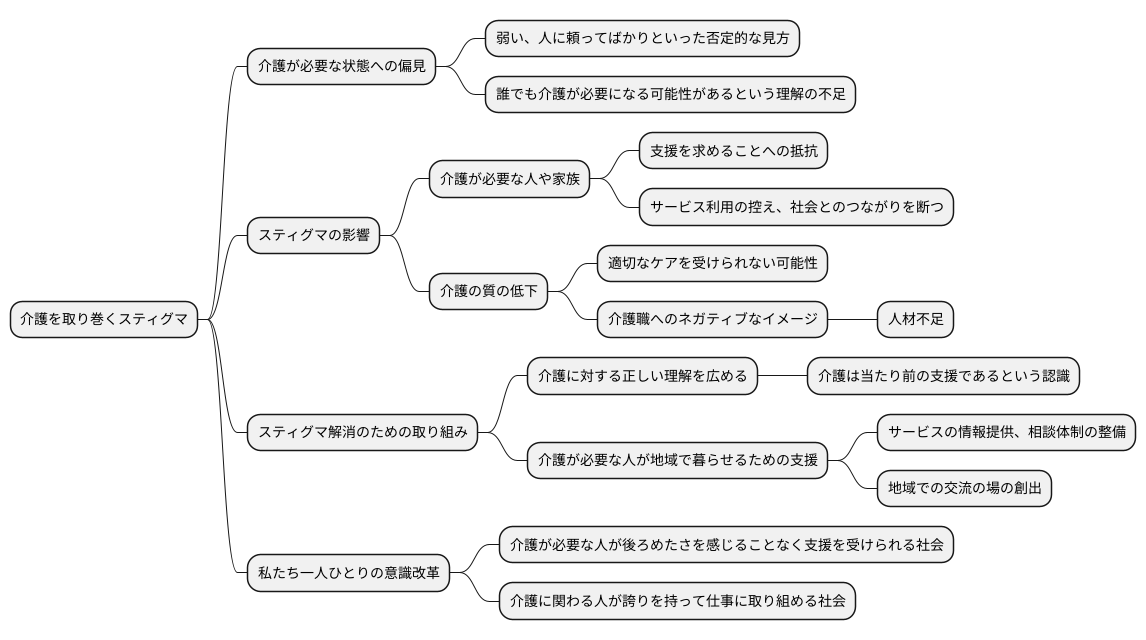

介護を取り巻く偏見、つまりスティグマは、介護を必要とする人たちとその家族にとって、大きな負担となっています。介護が必要な状態になるということは、これまで出来ていたことが出来なくなり、人の助けを借りなければ生活が送れなくなるということです。この状態を「弱い」「人に頼ってばかり」といった否定的な目で見る風潮が、スティグマを生み出しているのです。

しかし、加齢や病気、事故などによって、誰でもいつかは介護を必要とする可能性があります。介護を受けることは恥ずかしいことでも、情けないことでもありません。必要な支援を受けることで、その人らしい生活を続けることができるのです。それにも関わらず、スティグマのために、介護が必要な人やその家族は、支援を求めることに抵抗を感じてしまうことがあります。「迷惑をかけてしまうのではないか」「周りの目が気になる」といった思いから、必要なサービスの利用を控えたり、社会とのつながりを断ってしまうケースも少なくありません。

このようなスティグマは、介護の質の低下にもつながります。支援を必要としている人が、スティグマを恐れて本当の気持ちを伝えられなかったり、サービス利用をためらったりすると、適切なケアを受けられない可能性があります。また、介護職の仕事に対しても、「大変そう」「きつい仕事」といったネガティブなイメージが持たれがちです。このような偏見は、介護職の魅力を低下させ、人材不足を招く一因となっています。

誰もが安心して介護を受けられる社会を作るためには、スティグマを解消していくことが不可欠です。そのためには、まず介護に対する正しい理解を広める必要があります。介護は特別なものではなく、誰もがいつかは必要とする可能性のある、当たり前の支援であるということを、社会全体で認識していくことが大切です。また、介護が必要な人たちが、地域社会でいきいきと暮らしていけるよう、様々な取り組みを推進していく必要があります。例えば、介護サービスの情報提供や相談体制の整備、地域での交流の場の創出などが挙げられます。

介護を必要とする人たちが、後ろめたさを感じることなく、必要な支援を受けられる社会、そして、介護に関わる人たちが、誇りを持って仕事に取り組める社会を目指し、私たち一人ひとりが意識を変えていく必要があるのではないでしょうか。

スティグマの悪影響

『烙印』とも呼ばれるものの、負の影響は介護を必要とする人自身にとどまりません。介護をする人、そして社会全体にまで広く及んでいます。

まず、介護を必要とする人にとって、『烙印』は自己を肯定する気持ちを深く傷つけ、気持ちの落ち込みといった心の問題を抱える危険性を高めます。さらに、社会からの孤立感や孤独を深め、生活の質を下げてしまう心配も出てきます。

次に、介護をする人にとっては、愛する人の世話に加え、『烙印』による周囲の偏った見方や理解の不足に立ち向かわなければならず、心と体の負担が大きくなります。介護をする人が疲弊してしまうと、介護の質が低下するだけでなく、介護離職にも繋がりかねません。

社会全体で見ても、『烙印』によって介護を必要とする人の社会参加が妨げられ、様々な人が活躍する機会が失われてしまいます。これは社会全体の損失と言えるでしょう。誰もがいつかは歳を重ね、介護が必要になる可能性があるということを忘れてはいけません。

『烙印』は人の尊厳を傷つけるだけでなく、社会の活力を弱めてしまう、重大な問題です。高齢化社会が進む中で、誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、『烙印』をなくし、お互いを認め合い、支え合うことが不可欠です。そのためには、正しい知識の普及や偏見をなくすための啓発活動が重要になります。共に生きる社会の実現のため、私たち一人ひとりがこの問題について真剣に考え、行動していく必要があるでしょう。

| 対象 | 『烙印』の負の影響 |

|---|---|

| 介護を必要とする人 |

|

| 介護をする人 |

|

| 社会全体 |

|

スティグマへの対策

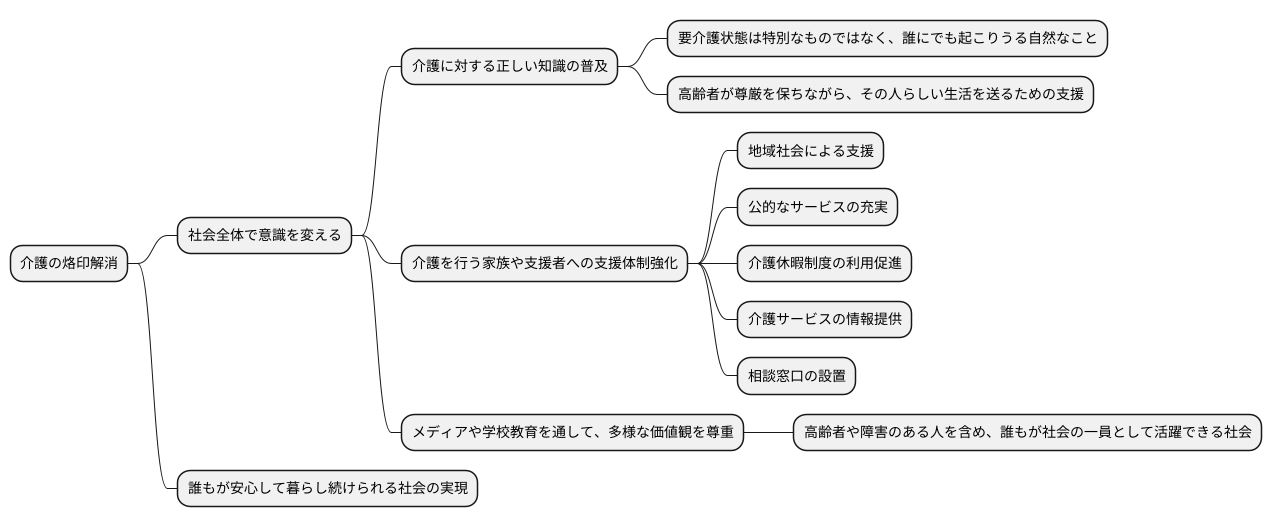

『介護』は、誰もが加齢とともに直面する可能性のある、自然な生活の一部です。しかし、介護が必要な状態や介護を行う人に対して、偏見や差別的な見方、いわゆる『烙印』を押すような風潮が存在します。このような『烙印』を解消するためには、社会全体で意識を変えていく必要があります。

まず、介護に対する正しい知識を広く普及させることが重要です。要介護状態は特別なものではなく、誰にでも起こりうる自然なことであり、加齢に伴う変化の一つであることを理解する必要があります。高齢者が尊厳を保ちながら、その人らしい生活を送るための支援として、介護が必要となる場合があるということを、社会全体で共有していくことが大切です。

次に、介護を行う家族や支援者への支援体制を強化していく必要があります。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかるものです。介護を行う人が孤立したり、疲弊したりすることなく、安心して介護を続けられるよう、地域社会による支援や公的なサービスの充実が不可欠です。介護休暇制度の利用促進や、介護サービスの情報提供、相談窓口の設置などを通して、介護を行う人を支える仕組みを強化する必要があります。

さらに、メディアや学校教育を通して、様々な人がそれぞれの生き方や価値観を尊重し合える社会の雰囲気を育むことも重要です。高齢者や障害のある人を含め、誰もが社会の一員として活躍できるよう、多様性を認め合う社会の実現を目指していくことが大切です。

『烙印』を解消するには長い時間と多くの努力が必要ですが、地道な啓発活動や社会制度の改革、そして一人ひとりの意識改革を通して、誰もが安心して暮らし続けられる社会の実現を目指し、着実に改善していくことが期待されます。

誰もが安心して暮らせる社会を目指して

誰もが安心して暮らせる社会を目指して、共に考え、共に歩んでいきましょう。

年齢を重ねたり、健康状態に変化が生じたりしても、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会は、私たちすべての願いです。しかし、現状では、加齢や病気による衰えをネガティブに捉える風潮や、支援が必要な状態になることへの不安、そして介護をする家族への負担など、様々な課題が存在します。

こうした課題を解決するためには、まず「衰えは恥ずかしいことではない」という共通認識を持つことが大切です。人は誰でも年を重ね、身体機能が衰えていくものです。それは自然なことであり、恥ずかしいことでも、隠すべきことでもありません。支援が必要な状態になることを恐れず、必要な時はためらわずに助けを求められる雰囲気を、地域社会全体で作り上げていく必要があります。

具体的には、介護に関する正しい知識を広く共有し、偏見や差別をなくすための啓発活動が重要です。また、地域の中で気軽に相談できる窓口を設けたり、様々な介護サービスの情報提供を充実させたりすることで、支援が必要な人やその家族が適切なサービスにアクセスしやすい環境を整える必要があります。

さらに、介護の現場を支える人材の育成と労働環境の改善も欠かせません。専門的な知識と技術を持つ介護職員が、やりがいを感じながら働き続けられるよう、処遇改善やキャリアアップ支援などの施策が必要です。介護は決して容易な仕事ではありませんが、人の人生に深く関わる尊い仕事です。介護職員が誇りを持って仕事に取り組めるよう、社会全体で支えていくことが重要です。

小さな行動の積み重ねが、大きな変化につながります。一人ひとりができることを考え、実践していくことで、誰もが安心して暮らせる、温かい社会を築いていきましょう。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 衰えをネガティブに捉える風潮、支援が必要な状態への不安、介護をする家族への負担 |

|

| 介護に関する知識不足、偏見や差別 |

|

| 介護の現場を支える人材不足、労働環境の課題 |

|