地域を支えるコミュニティオーガニゼーション

介護を学びたい

先生、「コミュニティオーガニゼーション」って、要支援者や要介護者へのサービス提供だけじゃなくて、地域の人も巻き込むって言うけど、具体的にどういうことですか?ちょっとイメージが湧きづらいです。

介護の研究家

良い質問ですね。例えば、高齢者の方々のための体操教室を、地域住民も一緒に参加できるように企画する、といった活動が考えられます。高齢者にとっては、地域の人と交流する機会になり、地域住民にとっては、高齢者の生活を理解し、支える意識を高めることに繋がります。

介護を学びたい

なるほど。でも、地域の人を巻き込むのって難しそうですね。どうすれば参加してもらえるんでしょうか?

介護の研究家

確かに、すぐには難しいかもしれません。地域のお祭りなどと連携したり、子供も参加できるイベントを企画したり、地域住民にとってメリットとなるような工夫が必要ですね。そうすることで、福祉サービスが特別なものではなく、地域活動の一部として自然と受け入れられるようになるでしょう。

コミュニティオーガニゼーションとは。

『地域づくり』という考え方について説明します。これは、支援が必要な人や介護が必要な人に、介護などの福祉サービスを提供するだけではありません。サービス提供を通して、その人たちが住んでいる地域の住民にも参加を促し、地域全体のつながりを強めることを目指しています。つまり、福祉の力で地域をより良くしていく取り組みと言えます。

はじめに

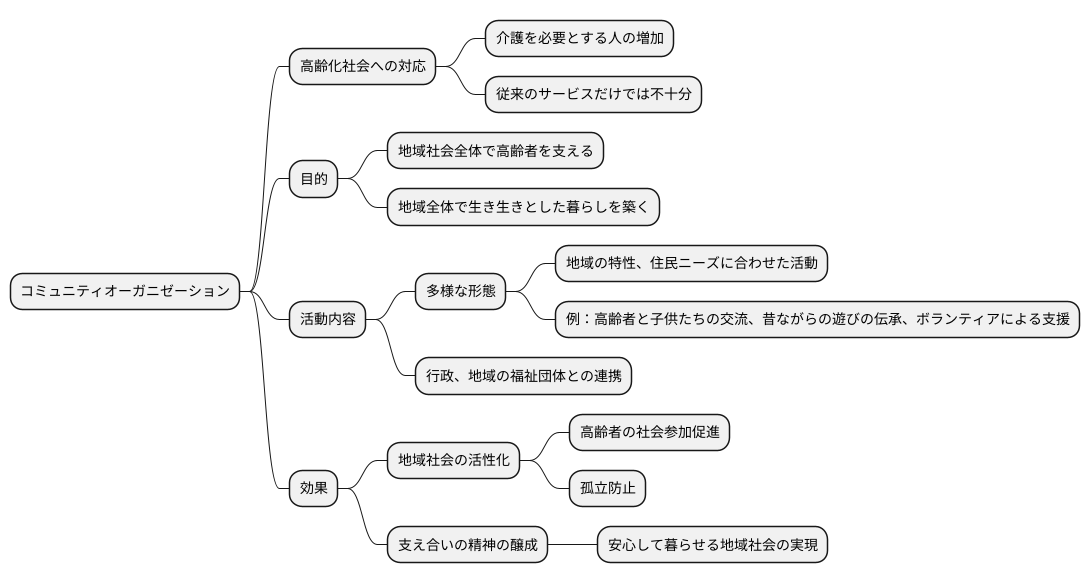

近年、高齢化が急速に進み、介護を必要とする人が増えています。それに伴い、質の高い介護サービスをどのように提供していくかが、社会全体で取り組むべき大きな課題となっています。従来の介護サービスは、特別養護老人ホームなどの施設や、訪問介護などの在宅サービスが中心でした。しかし、高齢者の増加に伴い、これらのサービスだけでは十分に対応できない状況も出てきています。

そこで、近年注目されているのが、地域社会全体で高齢者を支えるコミュニティオーガニゼーションという考え方です。これは、介護を必要とする人やその家族だけでなく、地域に住むすべての人が支え合う仕組みを作ることを目指しています。例えば、近所の人がお互いに声を掛け合ったり、買い物や通院のちょっとした手伝いをしたり、地域の行事や活動に高齢者も一緒に参加したりすることで、地域全体で生き生きとした暮らしを築くことができます。

コミュニティオーガニゼーションには様々な形があり、地域の特性や住民のニーズに合わせて活動内容も様々です。例えば、地域の集会所で高齢者と子どもたちが一緒に遊んだり、お年寄りの知恵を生かして地域の子供たちに昔ながらの遊びを教えたり、地域のボランティアが買い物や家事の手伝いをしたりといった活動が考えられます。また、行政や地域の福祉団体と連携して、よりきめ細やかな支援体制を構築することも重要です。

コミュニティオーガニゼーションは、単に介護サービスを提供するだけでなく、地域社会全体の活性化にもつながると考えられています。高齢者が地域社会の一員として活躍できる場を提供することで、高齢者の社会参加を促進し、孤立を防ぐことができます。また、地域住民同士のつながりを深めることで、地域全体の支え合いの精神を育み、安心して暮らせる地域社会を実現することに貢献します。

コミュニティオーガニゼーションとは

地域で暮らす人々が主体となって、地域の問題を解決したり、地域全体の幸せを高めるために行う活動のことを、地域組織化活動と言います。

特に、高齢者の世話をする分野では、介護が必要な人へのサービスだけでなく、地域の人みんなが参加しやすいようにして、地域全体で支え合う仕組みを作ることを目指します。

従来のように、施設に頼った世話のやり方とは違って、住み慣れた地域で暮らし続けたいという高齢者の願いを叶えるとともに、地域を元気にすることにも繋がります。

地域組織化活動には、様々な活動が含まれます。例えば、近所の人々が協力して、高齢者の様子を見守る活動があります。

一人暮らしのお年寄りの家に定期的に訪問したり、買い物や散歩に付き添ったりすることで、異変があればすぐに気付くことができ、大きな事故を防ぐことに繋がります。

また、必要な介護サービスの情報を、地域の人々に分かりやすく伝えることも重要です。

どの場所にどんなサービスがあるのか、どのように利用すればいいのかなどを、会報誌や説明会を通して知らせ、必要な人が適切なサービスを受けられるようにします。

さらに、地域で支え合うためには、ボランティアの育成も欠かせません。

介護の知識や技術を学ぶ講座を開いたり、経験豊富なボランティアが新しい人を指導したりすることで、より多くの人が安心して介護に参加できるようになります。

このように、地域組織化活動は、様々な活動を通して、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、そして地域全体が活気あふれる場所になるよう、貢献しています。

行政や介護事業者だけでなく、地域住民一人ひとりが役割を担い、協力し合うことが大切です。

| 地域組織化活動の目的 | 具体的な活動内容 | 活動の意義 |

|---|---|---|

| 地域住民が主体となり、地域の問題解決や地域全体の幸せを高める |

|

|

地域福祉の向上

地域福祉をより良くするためには、地域の人々が主体となって活動する組織がとても大切です。それぞれの地域には、その地域ならではの良さや課題があります。地域の人々が自ら考え、行動することで、それぞれの地域に合った細やかなサービスを提供することができます。

公的なサービスだけでは、すべての人のニーズを満たすことは難しい場合があります。例えば、一人暮らしのお年寄りの話し相手や、子育て中の親のちょっとした手助けなど、公的なサービスでは対応できない部分を、近所の人々が支え合うことで補うことができます。このような支え合いは、公的なサービスと地域の人々の支え合いがうまく組み合わさることで、より多くの人々が必要な支援を受けられる包括的な体制を作ることができるのです。

例えば、近所の人々が日常的に挨拶を交わしたり、様子を伺ったりすることで、孤独を感じている人や困っている人を早く見つけることができます。また、何か困ったことがあれば、すぐに助けを求めることができる環境を作ることも重要です。地域の人々が顔見知りで、気軽に声を掛け合える関係性を築くことで、孤立を防ぎ、必要な支援を早期に繋げることが可能になります。

さらに、地域の人々がボランティアとして活動することで、福祉の専門職の負担を軽くすることもできます。専門職は、より専門的な知識や技術が必要な人に集中して対応できるようになり、地域全体の福祉の質を高めることに繋がります。このように、地域の人々が主体となって活動する組織は、地域福祉をより良くするために欠かせないものと言えるでしょう。

| 主体 | 活動 | 効果 |

|---|---|---|

| 地域住民 |

|

|

| 行政等 (公的サービス) |

専門的知識・技術を要する支援 | 包括的な支援体制の構築 |

地域活性化の効果

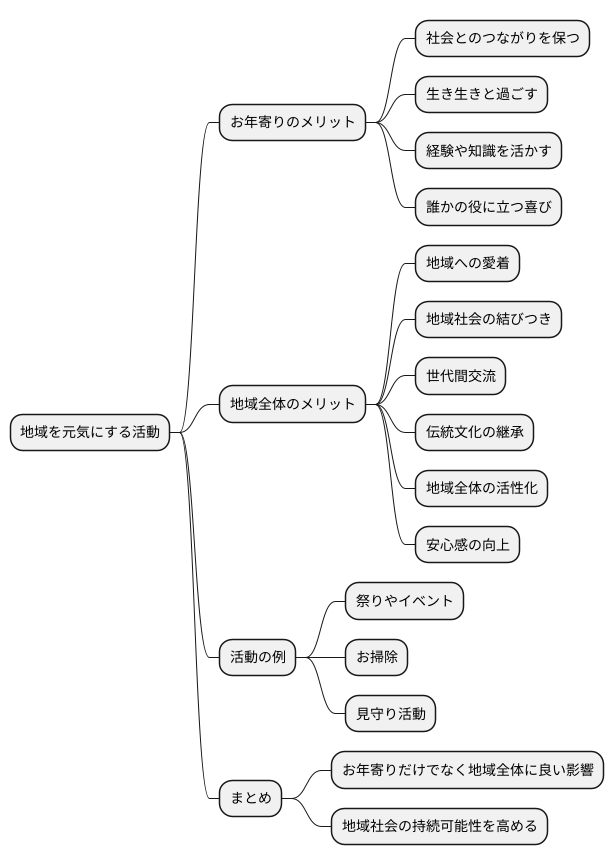

地域を元気にする活動は、お年寄りの世話だけでなく、地域全体を活気づける力となります。地域の人々が集まって話す機会が増えることで、地域への愛着が育まれ、地域社会の結びつきが強まります。

お年寄りが地域の活動に参加することで、社会とのつながりを保ち、毎日を生き生きと過ごすことができます。例えば、昔ながらの手芸を教えたり、地域の子供たちと昔遊びをしたり、地域の行事の手伝いをしたりすることで、自分の経験や知識を活かす場を見つけ、誰かの役に立つ喜びを感じられます。また、若い世代も地域の活動に参加することで、お年寄りから様々なことを学ぶことができ、世代を超えた交流が生まれます。例えば、お年寄りから昔ながらの知恵や技術を学ぶことで、地域の伝統文化を継承していくことができます。

地域の活動には、祭りやイベント、お掃除、見守り活動など様々なものがあります。これらの活動を通して、様々な世代の人々が協力し合うことで、地域全体の活気が高まり、より住み良い地域になります。例えば、お祭りでは、若い世代が中心となって準備や運営を行い、お年寄りは昔ながらの料理を教えたり、子供たちの面倒を見たりすることで、それぞれの得意分野を活かしながら協力することができます。また、見守り活動では、お年寄りが地域の子どもたちの安全を見守ることで、地域全体の安心感が高まります。

このように、地域を元気にする活動は、お年寄りだけでなく、地域全体にとって良い影響を与える、長く続けられる活動と言えるでしょう。高齢化が進む現代社会において、地域を元気にする活動は、地域社会の持続可能性を高める上で、非常に重要な役割を担っています。

今後の展望

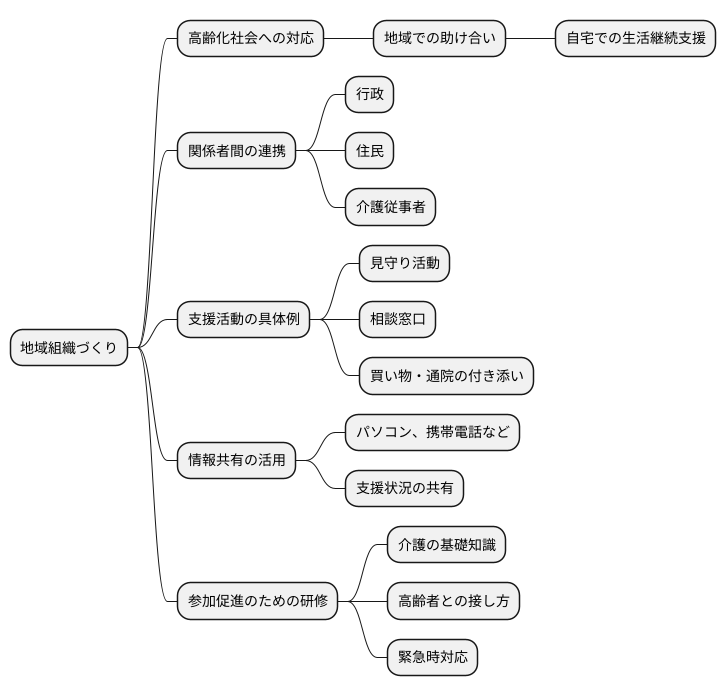

これからの日本では、ますます高齢者が増えていくと予想されています。そんな中、地域社会で助け合う仕組み、「地域組織づくり」がますます大切になってきます。お年寄りが慣れ親しんだ家で、安心して暮らし続けられるように、地域全体で支えていくことが必要です。

そのためには、市役所や区役所などの行政、地域に住む人たち、そして介護の仕事をしている人たちがお互いに協力し、それぞれの地域に合ったやり方で進めていくことが重要です。例えば、一人暮らしのお年寄りの様子を見守る活動や、困りごとを相談できる窓口を設ける、買い物や通院の付き添いなど、地域の実情に合わせた様々な取り組みが考えられます。

また、パソコンや携帯電話といった情報機器を使って、必要な情報をみんなで共有することも大切です。例えば、地域のお年寄りの状況や、支援が必要な内容などを、関係者間でスムーズに共有することで、より適切な支援を提供することができます。

さらに、地域の人たちがもっと参加しやすくなるように、研修会を開くことも重要です。研修会では、介護の基礎知識や、お年寄りとの接し方、緊急時の対応などを学ぶことができます。こうした機会を通じて、地域の人たちが介護について理解を深め、積極的に活動に参加するようになることが期待されます。

地域組織づくりは、高齢化が進む社会での様々な問題を解決するための大切な取り組みです。この取り組みがもっと発展していくことで、お年寄りだけでなく、子どもから大人まで、みんなが安心して暮らせる地域社会を作っていけると期待されます。そのためにも、これから地域組織づくりをもっと進めていくことが求められています。

まとめ

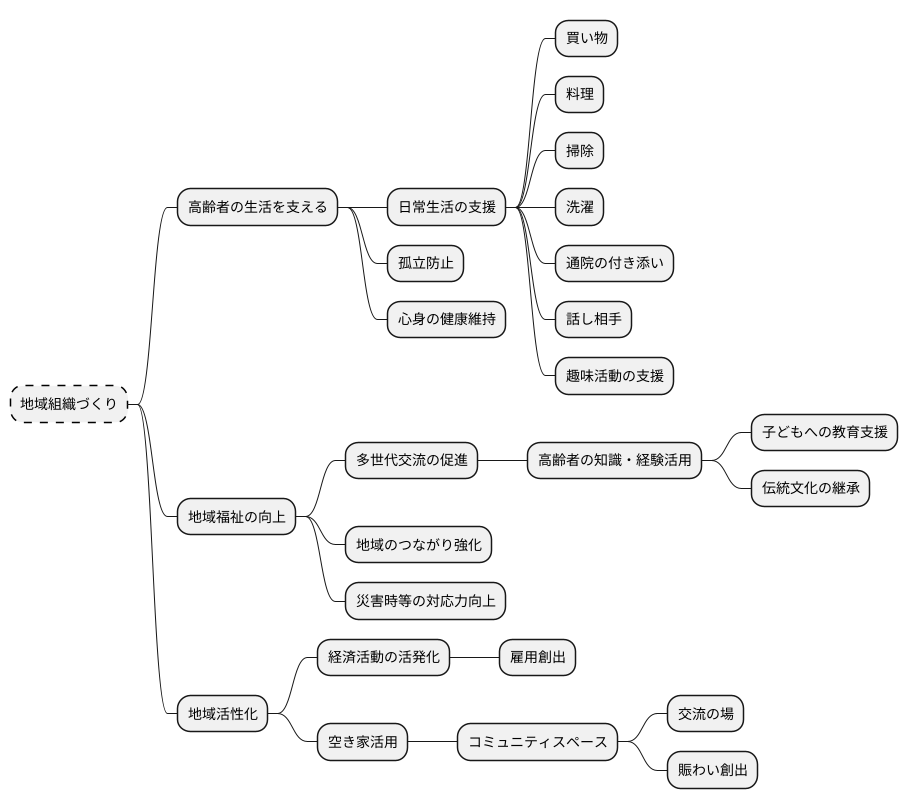

地域社会全体で高齢者を支え、地域を活性化していく取り組み、すなわち地域組織づくりは、単なるお世話を超えた、包括的な活動です。

まず、高齢者の生活を支えるという点では、日常生活における様々な手助けはもちろんのこと、地域住民との交流の機会を増やすことで、孤立を防ぎ、心身ともに健康な生活を送れるように支えます。例えば、買い物や料理、掃除、洗濯といった家事の手伝い、通院の付き添い、話し相手、趣味活動の支援など、高齢者のニーズに合わせたきめ細やかな支援を提供することで、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができます。

次に、地域福祉の向上という視点では、地域組織づくりは、高齢者だけでなく、地域全体にとって大きな利益をもたらします。高齢者の知識や経験を活かした活動を通して、地域の子どもたちへの教育支援や、地域の伝統文化の継承など、多世代交流を促進し、地域全体のつながりを強めることができます。また、地域住民が互いに助け合う仕組みを作ることで、災害時などの緊急時にも迅速な対応が可能となり、地域の安全・安心を守ることができます。

さらに、地域活性化という側面においても、地域組織づくりは重要な役割を担います。高齢者が地域活動に参加することで、地域の経済活動が活発化し、雇用の創出にもつながる可能性があります。また、空き家などを活用したコミュニティスペースの設立は、地域住民の交流の場となり、新たな賑わいを生み出すとともに、地域の活性化を促進します。

このように、高齢化が進む現代社会において、地域組織づくりは、様々な課題の解決策となると期待されています。行政や関係機関は、地域組織づくりを積極的に支援していくことで、住みやすい地域づくりを推進する必要があります。そして、地域住民一人ひとりが、自分のこととして捉え、積極的に地域活動に参加し、互いに支え合うことで、誰もが安心して暮らせる、より良い地域社会を実現していきましょう。