利用者本位で考える介護と介助

介護を学びたい

先生、「利用者本位」ってどういう意味ですか?よく聞く言葉なのですが、きちんと説明できません。

介護の研究家

良い質問ですね。「利用者本位」とは、介護や介助を受ける人の立場を一番に考えることです。その人がどうしたいのか、どんな暮らしを望んでいるのかを尊重し、それを実現できるよう支援していくことを意味します。

介護を学びたい

なるほど。つまり、何でもかんでも手伝うのではなく、その人が自分でできることは自分でやってもらうように促す、ということですか?

介護の研究家

その通りです。自分でできることを自分で行うことで、その人の尊厳を守り、自立を支援することに繋がります。そして、その人が望む人生を送れるように、私たちがサポートしていくことが「利用者本位」の考え方です。

利用者本位とは。

『利用者の思いを第一に考える』という考え方について説明します。この考え方は、介護や介助を受ける人が、できる限り自分の力で生活し、自分の目標を達成し、自分で決める権利を守られることを何よりも大切にします。

利用者本位の考え方とは

利用者本位の考え方とは、介護や介助を必要とする方の立場に立って、その方の思いや望みを何よりも大切にする姿勢のことです。これまでのように、みんな同じやり方での世話ではなく、一人ひとりの状態や求めに合わせて、臨機応変に対応することが求められます。利用者本位を徹底することで、利用者の誇りを守り、より良い暮らしを実現するための手助けをすることができます。

これは、ただ体の世話をするだけでなく、心の支えとなることも含まれます。利用者の暮らしの質を高めるための、心と体の両面からの支えとなる方法です。利用者本位は、介護や介助における根本的な考え方であり、全てのサービス提供者が常に心にとめておくべき大切な視点です。

高齢化が進む現代において、利用者本位の考え方による世話の仕組みづくりは、ますます大切になっています。利用者の自立を支え、自分らしい生き方を実現し、自分で決める権利を守ることを最優先に考えることで、利用者はより豊かな生活を送ることができ、社会全体にも良い影響を与えると考えられます。

利用者本位は、ただの理想ではなく、具体的な行動の指針として理解し、実行していく必要があります。関係する機関との協力関係をより強くすること、人を育てること、サービスを提供する仕組みを整えることなど、様々な取り組みが必要です。利用者本位を実現するために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していくことが大切です。

利用者本位の考え方を広めることで、誰もが安心して暮らせる社会を作ることに貢献できると信じています。そのためにも、利用者一人ひとりの声に耳を傾け、真剣に向き合う姿勢を大切にしなければなりません。利用者の方々が、自分らしく、穏やかに日々を過ごせるよう、周りの人たちが理解を深め、温かい心で接していくことが重要です。

| 利用者本位の考え方 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 介護や介助を必要とする方の立場に立ち、思いや望みを大切にする姿勢。一人ひとりの状態や求めに合わせて、臨機応変に対応する。 |

| 目的 | 利用者の誇りを守り、より良い暮らしを実現するための手助けをする。心の支えを含め、暮らしの質を高めるための心と体の両面からの支え。 |

| 重要性 | 高齢化が進む現代において、ますます重要。利用者の自立、自分らしい生き方、自分で決める権利を守ることを最優先に考える。 |

| 実践 | 具体的な行動の指針として理解し、実行。関係機関との協力、人材育成、サービス提供体制の整備など。 |

| 社会への影響 | 誰もが安心して暮らせる社会を作ることに貢献。利用者一人ひとりの声に耳を傾け、真剣に向き合う姿勢が大切。 |

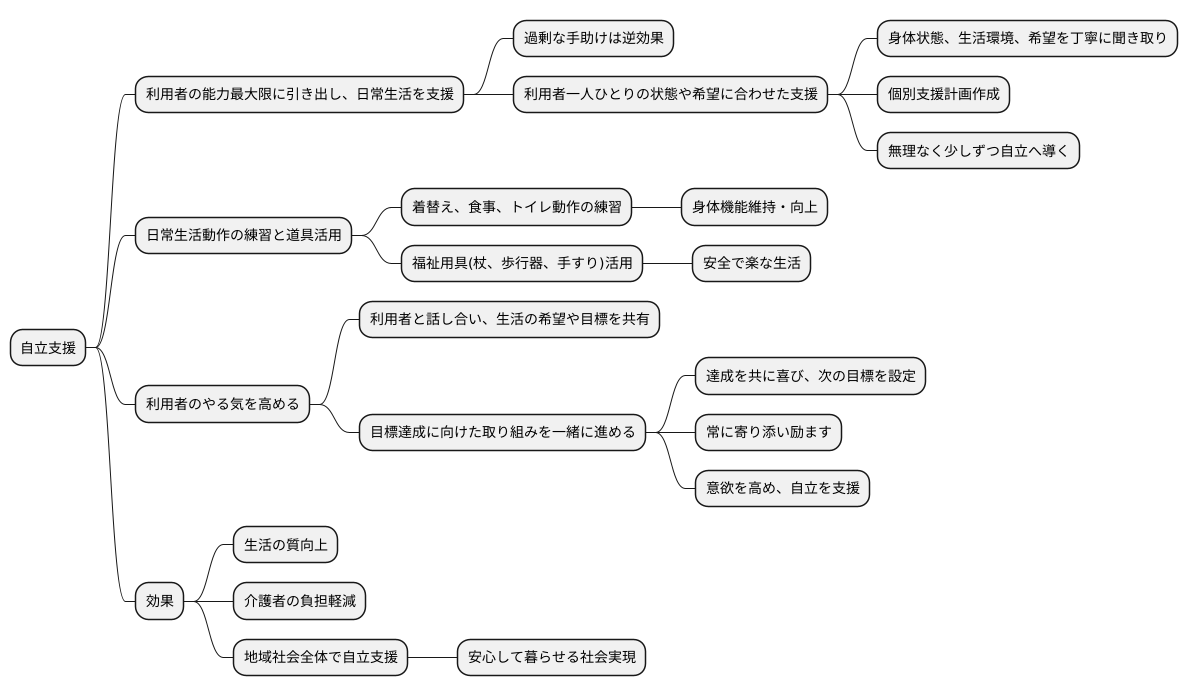

自立支援の重要性

誰もが自分の力で生活できる喜びを感じ、人としての尊厳を保ちながら暮らしていくためには、自立支援が欠かせません。自立支援とは、利用者の方々が持っている力を最大限に引き出し、可能な限り自分の力で日常生活を送れるように支えることを意味します。

過剰な手助けは、かえって利用者の方の自立心を弱め、できることもできなくなってしまう可能性があります。そのため、利用者の方一人ひとりの状態や希望に合わせた丁寧な支援が重要になります。具体的には、利用者の方の身体の状態、生活を取り巻く環境、そして何よりもご本人が望んでいることを丁寧に聞き取り、個別支援計画を作成します。この計画に基づき、無理なく少しずつ自立へと導いていくことが大切です。

日常生活で必要な動作の練習や、便利な道具の活用も自立を促す効果的な方法です。例えば、着替えや食事、トイレへの移動といった動作を、利用者の方のできる範囲で繰り返し練習することで、身体機能の維持・向上を図ります。また、杖や歩行器、手すりといった福祉用具を利用することで、安全に、そして楽に日常生活を送れるようになります。

利用者の方自身のやる気を高めることも、自立支援において非常に大切です。積極的に利用者の方と話し合い、どのような生活を送りたいのか、どのような目標を達成したいのかを共有します。そして、目標達成に向けた取り組みを一緒に進め、達成できたことを共に喜び、次の目標を設定するなど、常に寄り添い励ますことで、利用者の方の意欲を高め、自立に向けての歩みを支えていきます。

自立支援は、利用者の方の生活の質を高めるだけでなく、介護をする方の負担を軽くすることにも繋がります。そして、利用者の方を取り巻く地域社会全体で自立を支える仕組みを作ることで、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献します。

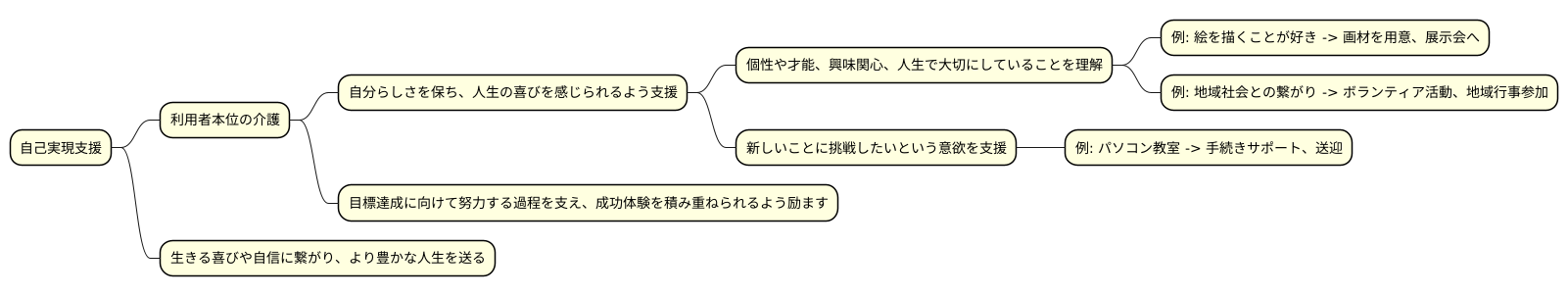

自己実現を支える

人は誰でも、自分らしい生き方を実現したいと願っています。これは、介護や介助が必要な状態であっても変わりません。自分の可能性を最大限に活かし、充実した人生を送る、いわゆる自己実現を目指す権利は誰にもあるのです。そのため、介護や介助を行う際には、利用者の方々が自分らしさを保ち、人生の喜びを感じられるよう支えることが大切です。

利用者本位の介護とは、まさにその人らしさを尊重し、自己実現の道を一緒に歩むことです。そのためには、まず利用者の方の個性や才能、興味関心、そして人生で何を大切にされているのかを深く理解する必要があります。例えば、絵を描くことが好きだった方であれば、画材を用意したり、展示会に一緒に出かけたりするなど、その方の趣味を続けられるよう支援します。また、地域社会との繋がりを大切にされている方であれば、ボランティア活動や地域行事への参加をサポートすることで、社会との繋がりを維持し、生きがいを感じられるようお手伝いします。

さらに、新しいことに挑戦したいという意欲を持つ利用者の方には、学習の機会を提供することも重要です。例えば、パソコン教室に通いたいという希望があれば、その実現に向けて手続きをサポートしたり、教室までの送迎を支援したりすることで、学ぶ喜びを応援します。このように、利用者の方々が目標達成に向けて努力する過程を支え、成功体験を積み重ねられるよう励ますことも、自己実現を支援する上で大切な役割です。

自己実現は、利用者の方々の生きる喜びや自信に繋がり、より豊かな人生を送るための原動力となります。介護や介助は、単に食事や入浴、排泄などの身体的なケアを提供するだけでなく、利用者の方々の精神的な成長を支え、人生を豊かに彩るものでなくてはなりません。そのため、一人ひとりの思いに寄り添い、その方の可能性を最大限に引き出すための支援を、常に心掛けていく必要があるのです。

自己決定の尊重

人は誰でも、自分の人生をどのように送るか、自ら決める権利を持っています。これを自己決定権といいます。介護や介助が必要な状態になったとしても、この権利は変わりません。どのようなサービスを受けたいか、どんな風に日々を過ごしたいか、どんな暮らしを描いているのか、利用者の方々が自ら選び、決めることを支えることが、介護や介助において何よりも大切です。

利用者本位の介護と介助を実現するためには、利用者の方の意思を尊重し、その決定を後押しすることが基本となります。たとえば、毎日の食事の内容、入浴の時間、外出の頻度、着るものなど、生活の細かな部分まで、利用者の方の希望を丁寧に聞き取り、できる限り寄り添うことが重要です。

時には、利用者の方の判断能力が低下している場合もあるかもしれません。そのような時でも、決して軽々に判断せず、その方が何を望んでいるのか、どうしたいのかを最大限理解しようと努めることが大切です。表情や仕草、わずかな言葉などから、その方の真意を読み取ろうとする姿勢が重要になります。過去の生活習慣や価値観、大切にしていることなどを家族や周りの方から聞き取り、その人らしさを尊重した選択を支援する必要があります。

利用者の方が適切な判断を下せるように、必要な情報を分かりやすく提供することも大切です。利用可能なサービスの内容や費用、それぞれのメリットやデメリットなどを丁寧に説明し、納得した上で選択できるように配慮する必要があります。

自己決定権を尊重することは、利用者の方の尊厳を守り、主体的に日々を過ごしていくための支えとなります。利用者の方と信頼関係を築き、より質の高い、そして温かい介護と介助を提供するために、常に自己決定権を尊重することを忘れずに、利用者の方を中心としたサービス提供を心掛けていきましょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 自己決定権の尊重 | 利用者の方々がどのようなサービスを受けたいか、どんな風に日々を過ごしたいか、どんな暮らしを描いているのか、自ら選び、決めることを支えることが大切です。 |

| 利用者本位の介護と介助 | 利用者の方の意思を尊重し、その決定を後押しすることが基本です。生活の細かな部分まで、利用者の方の希望を丁寧に聞き取り、できる限り寄り添うことが重要です。 |

| 判断能力の低下への対応 | 決して軽々に判断せず、その方が何を望んでいるのか、どうしたいのかを最大限理解しようと努めることが大切です。表情や仕草、わずかな言葉などから、その方の真意を読み取ろうとする姿勢が重要になります。過去の生活習慣や価値観、大切にしていることなどを家族や周りの方から聞き取り、その人らしさを尊重した選択を支援する必要があります。 |

| 情報提供 | 利用者の方が適切な判断を下せるように、必要な情報を分かりやすく提供することも大切です。利用可能なサービスの内容や費用、それぞれのメリットやデメリットなどを丁寧に説明し、納得した上で選択できるように配慮する必要があります。 |

| 自己決定権の尊重の意義 | 利用者の方の尊厳を守り、主体的に日々を過ごしていくための支えとなります。 |

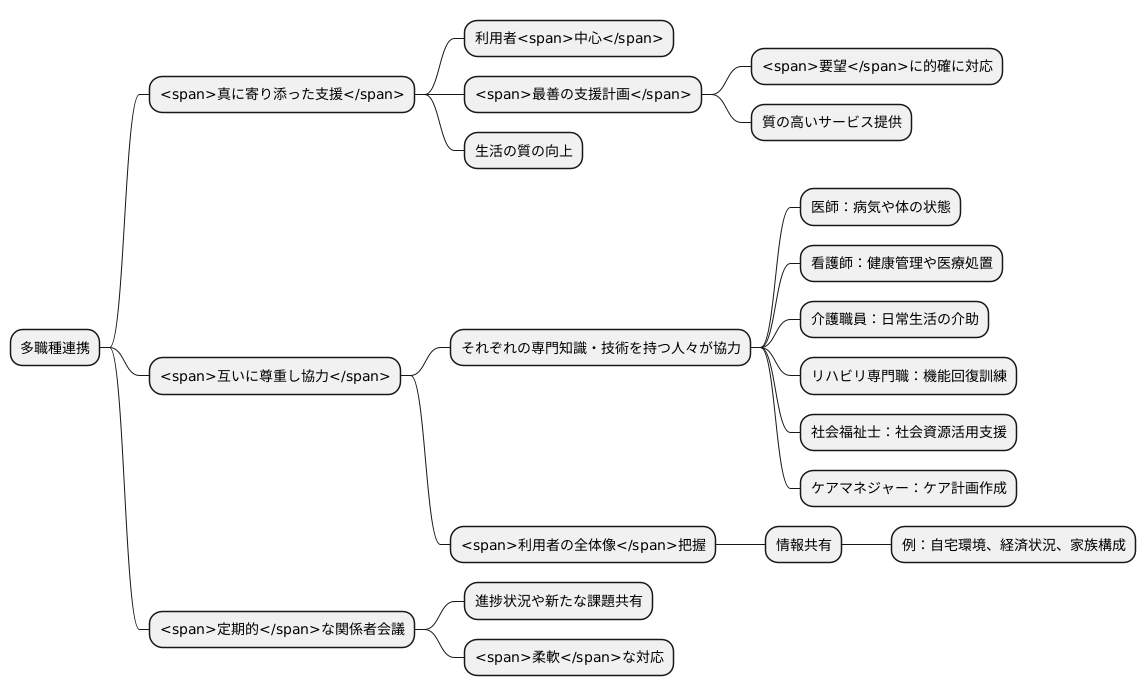

多職種連携の必要性

利用者一人ひとりの状況に合わせた、真に寄り合った支援を提供するためには、様々な職種が協力し合う「多職種連携」が欠かせません。医師、看護師、介護職員、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職、社会福祉士、ケアマネジャーなど、それぞれの専門知識や技術を持つ人々が、互いに尊重し協力することで、利用者の生活を支える質の高いサービス提供が可能になります。

それぞれの専門職が持つ情報は、利用者を深く理解するための大切な鍵です。例えば、医師は利用者の病気や体の状態、看護師は健康管理や医療処置、介護職員は日常生活の介助、リハビリ専門職は機能回復の訓練、社会福祉士は社会資源の活用支援、ケアマネジャーはケア計画の作成など、それぞれの立場から得られた情報を共有することで、利用者の全体像を把握することができます。

この情報共有を基に、利用者にとって最善の支援計画を立て、関係者全員で同じ目標に向かって進むことが重要です。例えば、利用者の自宅環境や経済状況、家族構成などを共有することで、多角的な視点から課題を捉え、適切なサービスを組み合わせることができます。

また、定期的に関係者会議を開き、互いの進捗状況や新たな課題について話し合うことで、連携をより一層深めることができます。それぞれの専門家が意見を出し合い、調整することで、柔軟に対応できる体制を作ることも可能です。

多職種連携は、利用者主体の支援を実現するための土台であり、質の高いサービス提供に欠かせない要素です。関係機関が密接に連携することで、利用者の様々な要望に的確に対応し、より良い支援を提供できると考えられます。利用者を中心としたチームを作ることで、利用者の生活の質を高めることに繋がります。そのため、多職種連携を進めるための取り組みを積極的に行っていく必要があります。