主訴:利用者の声に耳を傾ける

介護を学びたい

先生、「主訴」ってどういう意味ですか?よく聞く言葉なのですが、説明するのが難しいです。

介護の研究家

そうだね。「主訴」とは、簡単に言うと、困っている人が自分の言葉で訴える一番つらいことや一番困っていることだよ。例えば、介護が必要な人が『足が痛くて歩けない』とか『夜眠れない』と言うのが主訴にあたるね。

介護を学びたい

なるほど。ということは、『腰が痛い』とか『食欲がない』なども主訴になるんですね?

介護の研究家

その通り。そして、その訴えをしっかりと聞き取ることが、相手を助けるための第一歩となるんだよ。

主訴とは。

「お世話をさせていただくこと」と「お手伝いさせていただくこと」の違いについて、相談に来られた方ご自身が何に一番困っているのか、一番伝えたいと思っていること、つまりその方の訴えについて説明します。福祉の相談員はこの訴えにしっかりと耳を傾け、その方が本当に必要としていることは何かを理解しようと努めることが大切です。ボランティアによるお話を伺う活動もその一つです。

主訴とは

利用者さんが抱える悩みや困りごとの中で、一番伝えたいと思っていること、それが主訴です。病院では、患者さんが訴える体の不調のことを指しますが、介護や福祉の現場では、生活していく上での悩みや不安、サービスに関する要望など、様々な内容が含まれます。

利用者さんにとって、主訴を聞いてもらうことは、問題解決の始まりと言えるでしょう。誰かに聞いてもらうことで安心感を得るという大切な意味合いもあります。ですから、私たち専門職は、利用者さんの言葉に真剣に耳を傾け、その言葉の裏にある思いや気持ちを理解しようと努めなければなりません。

例えば、『一人暮らしで買い物が大変』という主訴があったとします。これは、ただ単に買い物に行くのが難しいということだけを意味しているとは限りません。もしかしたら、一人暮らしであるがゆえの寂しさや、これからの健康に対する不安などが隠されているかもしれません。表面的な言葉だけに捉われず、その背景にある本当の思いを読み解くことが大切です。

また、『お風呂に入ることが怖い』という主訴の場合、転倒への不安や、一人でお風呂に入ることに抵抗があるなど、様々な理由が考えられます。このような場合、主訴を丁寧に聞き取り、その原因を探ることで、適切な支援内容を考えることができます。具体的には、入浴用の椅子や手すりを設置する、訪問入浴サービスの利用を検討するなど、利用者さんの状況に合わせた支援を提供することが重要になります。主訴は、利用者さんの思いを理解するための大切な手がかりです。常に利用者さんの立場に立ち、寄り添う姿勢を忘れずに、言葉の奥にある真のニーズを汲み取るよう心掛けましょう。

| 主訴 | 表面的な意味 | 背景にある可能性 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 一人暮らしで買い物が大変 | 買い物に行くのが難しい | 一人暮らしの寂しさ、健康への不安 | 状況に合わせた支援 |

| お風呂に入ることが怖い | 入浴が困難 | 転倒への不安、一人での入浴への抵抗 | 入浴補助具の設置、訪問入浴サービスの検討など |

主訴を把握する重要性

介護や介助を行う上で、利用者の方々が何に困っているのか、どのような支援を必要としているのかを理解することは最も大切な出発点です。これを「主訴」の把握と言います。主訴を正確に捉えることで、初めてその方に合った適切な支援を提供できるようになります。これは、利用者の生活の質を向上させ、より豊かな毎日を送っていただくために欠かせないことです。

もし、利用者の訴えを軽く扱ったり、聞き逃したりしてしまうと、どうなるでしょうか。その方の本当の困りごとに対応できないばかりか、せっかく築き上げた信頼関係までも損ねてしまうかもしれません。例えば、利用者の方から「足腰が痛い」という訴えがあったとします。この時、痛み止めの薬を渡すだけで済ませてしまって良いでしょうか。もちろん、痛みを和らげることも大切ですが、痛みを訴えている背景にある本当の原因を探ることがより重要です。もしかしたら、関節の炎症が原因かもしれませんし、あるいは、普段の生活動作に無理があるのかもしれません。痛みの原因をしっかりと見極めた上で、リハビリテーションを取り入れたり、生活環境を調整したりするなど、包括的な支援を考えなければなりません。

主訴は、利用者一人ひとりの状態を理解するための、まさに重要な手がかりです。利用者の言葉にしっかりと耳を傾け、表情や仕草といった非言語的なサインも見逃さないようにしましょう。そうすることで、隠れたニーズを発見できることもあります。主訴を丁寧に把握することは、利用者の方々にとってより良い支援を提供することに直接つながり、ひいては介護や介助の質を高めることに繋がる、なくてはならない要素なのです。

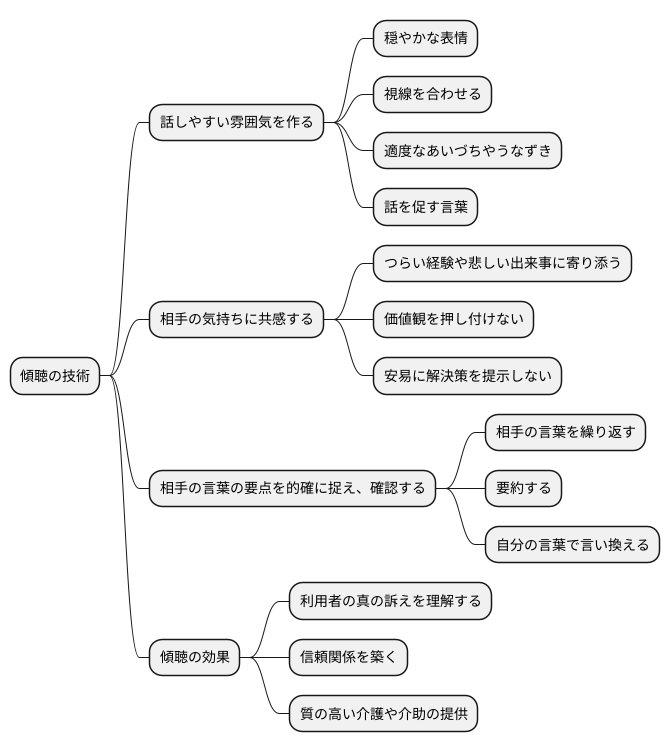

傾聴の技術

介護や介助の現場において、利用者の方々が本当に何を伝えたいのかを理解するためには、ただ話を聞くだけでなく、傾聴の技術が欠かせません。傾聴とは、表面的な言葉だけでなく、その背景にある気持ちや状況を理解しようと努めることです。

まず、話しやすい雰囲気を作ることが大切です。穏やかな表情で利用者の方に向き合い、しっかりと視線を合わせましょう。話をしている間は、適度なあいづちやうなずきを挟むことで、話を真剣に聞いているという姿勢を示すことができます。また、「はい」「ええ」といった短い相槌だけでなく、「それで?」「それからどうなりましたか?」など、話を促す言葉を加えることで、自然と話を続けやすくなります。

さらに、相手の気持ちに共感することも重要です。利用者の方がつらい経験や悲しい出来事を話している時には、「それはおつらいですね」「大変でしたね」といった言葉をかけることで、寄り添う気持ちを伝えることができます。ただし、自分の価値観を押し付けたり、安易に解決策を提示するのではなく、まずは相手の気持ちを理解することに徹しましょう。

相手の言葉の要点を的確に捉え、確認することも大切です。「○○ということですね」「つまり、○○というお気持ちなのですね」といった具合に、相手の言葉を繰り返したり、要約したりすることで、自分が正しく理解しているかを確認し、誤解を防ぐことができます。また、オウム返しだけでなく、自分の言葉で言い換えることで、より深い理解につながります。

これらの傾聴の技術を身につけることで、利用者の方の真の訴えを理解し、信頼関係を築き、より質の高い介護や介助を提供することにつながります。

ボランティアの役割

お年寄りや体の不自由な方々を支える活動の中で、専門の資格を持つ方々だけでなく、地域で暮らす人々による自発的なお手伝いも大切な役割を担っています。専門家の方々は、それぞれの得意な分野で知識や技術を生かして支援をしますが、お手伝いをする人々は専門家とは違う視点で接することで、気づかれていなかった大切な情報を得られることがあります。

例えば、趣味の話や共通の話題を通して親しくなれば、普段はなかなか口に出せない悩みや不安を打ち明けてくれるかもしれません。このような個人的な触れ合いの中で得られた情報は、専門家の方々と共有し、協力し合うことで、より丁寧で一人ひとりに合った支援に繋がります。お手伝いをする人々は、専門家の方々と連絡を取り合いながら、お年寄りや体の不自由な方々の話に丁寧に耳を傾け、必要に応じて専門家につなぐことで、より細やかな支援の輪を広げることができるのです。

お手伝いをする人々が話を聞くことは、お年寄りや体の不自由な方々の孤独感を和らげ、心の支えとなるだけでなく、地域社会との繋がりを強くする上でも大きな意味を持ちます。

専門家の方々と地域の人々が協力し、それぞれの持ち味を生かすことで、より温かく、きめ細やかな支援の体制を作ることができるのです。それは、地域全体で支え合う温かい社会を作ることに繋がっていくでしょう。

記録の重要性

お世話をする仕事では、どんな些細なことでも記録に残しておくことがとても大切です。記録をつけることで、これまでどんな援助をしてきたのか、その経過を振り返ることができます。例えば、食事の好みや散歩に連れて行った時間、今日の体調など、その時々に応じた対応を記録しておけば、適切なサービスができているかを確認し、改善していくことができます。

記録は、他の担当者と情報を共有するためにも役立ちます。例えば、ある担当者が気づいた利用者の小さな変化を記録しておけば、他の担当者もそれを共有することで、よりきめ細やかな連携を取ることができます。全員が同じ情報を共有することで、利用者にとってより良い支援体制を作ることができます。

利用者の権利を守るためにも、記録は欠かせません。利用者から要望があった場合、それを記録に残すことで、その要望が適切に扱われたかどうかを確認することができます。もし、要望が聞き入れられなかった場合でも、なぜ聞き入れられなかったのか、その理由を記録に残しておくことで、後からトラブルになった時に、事実関係を明らかにする証拠となります。

記録は、正確で詳しい内容であるべきです。あいまいな表現や個人的な解釈は避け、事実をありのままに記録することが大切です。誰が見ても状況を理解できるように、日付、時間、状況、対応内容などを具体的に書き込みましょう。記録は、利用者の状況を客観的に伝えるための大切な資料となるため、正確な記録を心がけることが重要です。

| 記録の重要性 | メリット | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| サービスの質向上 |

|

食事の好み、散歩の時間、今日の体調など |

| 担当者間の連携強化 |

|

利用者の小さな変化 |

| 利用者の権利擁護 |

|

利用者からの要望とその対応 |

| 客観的な状況把握 | 利用者の状況を客観的に伝えるための資料 | 日付、時間、状況、対応内容など |