福祉避難所の課題と展望

介護を学びたい

先生、「福祉避難所」って、一般の避難所とは何が違うんですか?

介護の研究家

いい質問だね。福祉避難所は、災害時に高齢者や障がいを持つ方、赤ちゃん、妊婦さんなど、特に支援が必要な人たちが避難するための場所なんだ。そこでは、保健や医療、介護といった特別なサービスを受けられるようになっているんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、記事で『混乱する事態』と書いてありましたが、それはどういうことですか?

介護の研究家

実は、福祉避難所の存在や役割がまだ十分に知られていないんだ。そのため、一般の人も福祉避難所に来てしまい、本来利用するべき人たちが利用しづらくなってしまう、といった混乱が起きているんだよ。

福祉避難所とは。

「お世話をしたり、支えたりすること」という意味を持つ言葉である『介護』と『介助』について説明します。ここでは、特に『福祉避難所』という言葉を説明します。災害が起きた時、高齢の方や体の不自由な方、赤ちゃん、妊婦さんなど、社会的に弱い立場の方やお金に困っている方が避難するための避難所です。そこでは、健康管理や医療、お世話をしてもらうためのサービスが提供されています。しかし、この福祉避難所の役割はまだ十分に知られていません。そのため、そうでない方々も福祉避難所に避難してしまい、混乱が起きているのが現状です。

福祉避難所の概要

大きな災害が起こった時、皆さんはどこに避難しますか?多くの方は近くの学校や公民館などの避難所を思い浮かべるでしょう。しかし、お年寄りや体の不自由な方、赤ちゃん、妊婦さんなどは、一般の避難所での生活に多くの困難を抱える可能性があります。そこで、福祉避難所という特別な避難所の必要性が出てきます。

福祉避難所とは、災害時に特別な配慮が必要な方々が、安心して避難生活を送れるよう、様々な支援を提供する施設です。具体的には、お年寄りや体の不自由な方への介護や介助、病気や怪我の治療、赤ちゃんのミルクやおむつの提供、妊婦さんの健康管理など、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を行います。

一般の避難所では、多くの人が共同生活を送るため、どうしても周りの人に気を遣ったり、我慢しなければならない場面が出てきます。福祉避難所では、そうした負担をできる限り減らし、心身ともに安心して過ごせるよう配慮されています。例えば、プライバシーに配慮した個室の設置や、車いすでも移動しやすいバリアフリー化なども進められています。

また、福祉避難所には、医療機器や介護用品、食料や水などの備蓄も充実しています。災害時は、必要な物資の入手が難しくなることが予想されるため、あらかじめ備えておくことが重要です。

福祉避難所は、災害時の弱者を守るための重要な役割を担っています。災害に備え、お住まいの地域にどのような福祉避難所があるのか、事前に確認しておきましょう。

| 福祉避難所の概要 | 具体的な支援内容 | 特徴 | 備蓄品 |

|---|---|---|---|

| 災害時に特別な配慮が必要な方々が安心して避難生活を送れるよう支援を提供する施設 |

|

|

|

現状と課題

災害時に、特別な配慮を必要とする方々を受け入れる福祉避難所は、大変重要な役割を担っています。しかしながら、現状では様々な課題に直面しており、その解決が急務となっています。まず第一に、福祉避難所の存在や役割について、広く知られていないことが挙げられます。そのため、特別な支援を必要としない方々が福祉避難所に避難してしまうケースが見られ、本来利用するべき方々の受け入れが難しくなるといった問題が生じています。広報活動の強化や、地域の皆様への啓発活動を通じて、福祉避難所の役割を正しく理解していただく必要があります。

第二に、福祉避難所として指定されている施設でも、設備や人員が十分に整っていない場合が見られます。例えば、バリアフリー化が不十分であったり、医療機器や専門知識を持つ職員が不足していたりするなど、災害時に迅速かつ適切な支援を提供できる体制が整っていない施設も少なくありません。平時からの設備の拡充や、医療関係者との連携強化、職員研修の実施など、万が一の事態に備えた周到な準備が必要です。

第三に、福祉避難所の運営には、一般の避難所に比べて多くの費用がかかります。特別な支援を必要とする方々への個別対応や、専門的な設備の導入、人員の確保など、様々な費用が発生するため、その財源の確保が大きな課題となっています。国や地方自治体からの財政支援の拡充はもちろんのこと、企業や地域住民からの寄付など、多様な資金調達方法を検討していく必要があるでしょう。

最後に、福祉避難所の運営には、多様な関係機関との連携が不可欠です。医療機関、福祉施設、地方自治体、ボランティア団体など、様々な機関が協力し合うことで、初めてスムーズな避難所運営が可能となります。平時からの関係機関との情報共有や合同訓練の実施などを通して、緊密な連携体制を構築していくことが重要です。

| 課題 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 認知度不足 | 福祉避難所の存在や役割が知られていないため、支援を必要としない人々が利用し、本来の利用者が利用できない。 | 広報活動・啓発活動の強化 |

| 設備・人員不足 | バリアフリー化の不足、医療機器や専門職員の不足など、迅速かつ適切な支援提供体制が整っていない。 | 設備拡充、医療関係者との連携強化、職員研修の実施 |

| 運営費用 | 個別対応、専門設備、人員確保など、運営費用が高額。 | 財政支援拡充、多様な資金調達方法の検討(寄付など) |

| 多様な関係機関との連携不足 | 医療機関、福祉施設、自治体、ボランティア団体などとの連携不足。 | 平時からの情報共有、合同訓練の実施 |

混乱を防ぐための対策

災害時に安全な場所を提供する福祉避難所をめぐる混乱を防ぐためには、事前の準備と周知徹底が大変重要です。 地域の皆さんが福祉避難所の存在や役割についてよく理解しているかどうかで、混乱が生じるかどうかが変わってきます。そのため、まずは福祉避難所がどのような場所で、どのような支援を受けられるのかを、地域住民の方々に分かりやすく伝える必要があります。行政による広報誌やホームページ、地域のお知らせ板などを活用することはもちろん、地域の集まりや会合などを通して、顔を見て直接説明する機会を設けることも大切です。

また、関係者間でスムーズに連携できるよう、福祉避難所の開設や運営に関する手引書を作成し、共有しておくことも重要です。 この手引書には、避難者の受け入れ手順を細かく記載するだけでなく、食事や寝具といった生活支援サービスの提供体制、医師や看護師による医療体制の確保、そして緊急時の対応など、具体的な内容を盛り込む必要があります。想定される様々な状況を事前に検討し、対応策を定めておくことで、実際の災害発生時に落ち着いて行動できるはずです。

さらに、避難訓練を定期的に実施することも欠かせません。 訓練を通して、避難所の開設から運営までの一連の流れを確認し、問題点があれば改善していくことで、よりスムーズな避難所運営を実現できます。また、訓練には、行政職員だけでなく、地域住民や消防、警察、医療機関など、様々な関係機関が参加することで、それぞれの役割や連携方法を確認し、協力体制を強化することが重要です。日頃からの顔の見える関係づくりが、災害時の円滑な連携につながります。このように、周到な準備と訓練を通して、災害発生時の混乱を最小限に抑え、福祉避難所が真に地域住民の安全を守る場所となるように努める必要があります。

| ポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 福祉避難所の周知徹底 | 広報誌、ホームページ、掲示板の活用、地域集会での説明など |

| 関係者間連携の強化 | 手引書の作成・共有(受け入れ手順、生活支援、医療体制、緊急時対応など) |

| 避難訓練の実施 | 開設・運営手順の確認、問題点の改善、関係機関(住民、消防、警察、医療機関など)との連携強化 |

人材育成の必要性

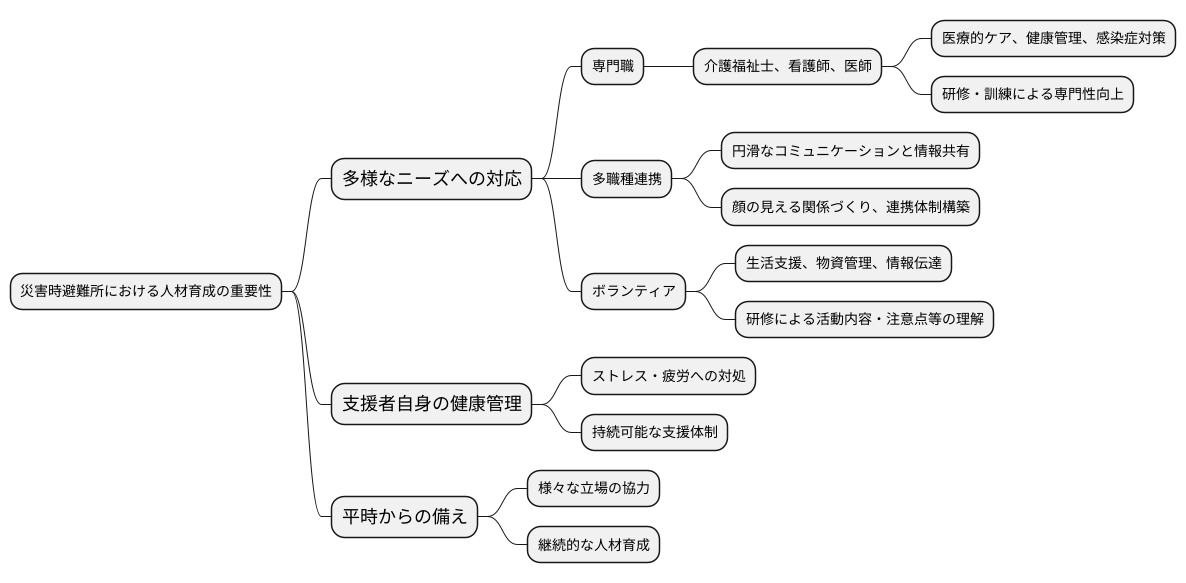

災害が発生し、人々が避難所での生活を余儀なくされる状況下では、一人ひとりの状況に合わせた丁寧な支援が欠かせません。特に、高齢の方や障がいのある方、病気療養中の方など、様々な事情を抱えた方々にとって、避難所生活は肉体的にも精神的にも大きな負担となる可能性があります。そのため、福祉避難所では、多様なニーズに柔軟に対応できる人材の育成が大変重要です。

まず、介護福祉士や看護師、医師といった専門職の方々には、災害時特有の医療的ケアや健康管理、感染症対策といった高度な知識と技術が求められます。平時より、避難所での活動内容を想定した研修や訓練を実施し、専門性をさらに高める必要があります。また、避難所では、様々な機関が連携して支援を行うため、多職種間での円滑なコミュニケーションや情報共有も重要です。関係機関合同の研修などを実施し、顔の見える関係づくりや連携体制の構築を日頃から進めておくことが大切です。

専門職以外でも、地域住民など多様な背景を持つボランティアの協力は、避難所の運営に欠かせません。避難者の生活支援や物資の管理、情報の伝達など、ボランティアが担う役割は多岐に渡ります。そのため、ボランティア向けの研修を通して、避難所における活動内容や注意点、支援を必要とする方々への接し方などを学ぶ機会を提供することが重要です。また、災害時は、支援する側も大きなストレスや疲労にさらされます。支援者自身の心身の健康管理についても学ぶことで、持続可能な支援体制を築き、より多くの方々を支えることができます。

災害に備え、様々な立場の人々がそれぞれの役割を理解し、協力し合うことができるよう、平時からの継続的な人材育成が不可欠です。

今後の展望と期待

災害が起きた時、特に支援が必要な人たちにとって、福祉避難所は安全で安心な場所となるよう、より一層力を入れていく必要があります。これからの時代、福祉避難所の役割はますます大きくなっていくと考えられます。だからこそ、地域の人々、行政、そして関係する様々な団体が協力し合い、問題解決に真剣に取り組むことが大切です。そうすることで、誰もが安心して避難生活を送れる、思いやりのある社会を作っていけるはずです。

福祉避難所を整備することは、災害への備えとしてだけでなく、地域全体の福祉を高めることにも繋がるのです。例えば、普段から高齢者や障害のある方が気軽に集まれる場所として活用することで、地域の人々がお互いを支え合う温かい繋がりを育むことができます。また、災害時には、すぐに避難できる場所が確保されているという安心感も得られます。

福祉避難所をより良いものにするためには、様々な課題を解決していく必要があります。例えば、避難所の場所や設備、運営方法などを、地域の実情に合わせて工夫していくことが重要です。また、災害時に必要な物資や情報の提供体制をしっかり整えておくことも欠かせません。さらに、避難所の運営を担う人材の育成も大切な課題です。

誰もが安心して暮らせる地域社会を作るためには、福祉避難所の充実に向けて、地道な努力を続けていくことが大切です。行政は、財政的な支援や専門家の派遣などを通して、地域を積極的にサポートしていく必要があります。また、地域の人々は、避難所の運営に協力したり、防災訓練に参加したりするなど、主体的に関わっていくことが重要です。

福祉避難所は、単なる避難場所ではなく、地域社会の絆を深め、誰もが支え合って生きていくための大切な拠点です。未来に向けて、より良い福祉避難所を実現するために、共に力を合わせていきましょう。

| 福祉避難所の重要性 | 具体的な取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 災害時における安全・安心な場所の提供 地域全体の福祉向上への貢献 |

地域住民・行政・関係団体の協力による問題解決 高齢者や障害のある方が気軽に集まれる場所としての活用 災害時物資・情報提供体制の整備 運営人材の育成 |

思いやりのある社会の実現 地域における温かい繋がりの醸成 避難場所確保による安心感の提供 |

| 地域社会の絆の強化 誰もが支え合って生きていくための拠点 |

地域の実情に合わせた場所・設備・運営方法の工夫 行政による財政支援や専門家派遣 地域住民の運営協力や防災訓練参加 |

安心して暮らせる地域社会の実現 |

備えの重要性

天災はいつ私たちを襲うかわかりません。明日なのか、それとも数か月後、数年後かもしれません。だからこそ、普段からの備えが何よりも大切なのです。いざという時に慌てないためにも、今からできることを考えてみましょう。

まず、自分の住んでいる地域に、災害時などに避難できる福祉避難所があるかどうか、そしてそこではどのような支援を受けられるのかを調べておくことはとても大切です。福祉避難所は、高齢の方や障害のある方など、特別な配慮が必要な方々が安心して過ごせるように作られた避難所です。事前に場所や提供されるサービス内容を確認しておくことで、いざという時にスムーズに避難することができます。

次に、避難生活で必要な物資をリストアップし、非常持ち出し袋に詰めておきましょう。非常持ち出し袋には、水や食料、懐中電灯、常備薬、衣類、衛生用品など、数日間生活できるだけの物を入れておきます。持ち出し袋は、すぐに持ち出せる場所に置いておくことが大切です。また、中身を定期的に確認し、古くなったものや不足しているものを補充するようにしましょう。

さらに、災害発生時の家族や近所の人との連絡方法を決めておくことも重要です。携帯電話が繋がらない場合も想定し、集合場所や伝言方法などを事前に話し合っておきましょう。普段から地域の人々と交流を深めておくことも、災害時に助け合う上で大切です。

日頃からの心構えと準備が、災害時の安全と安心を確保することに繋がります。今できることから始めて、いざという時に備えましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 福祉避難所の確認 | 災害時などに避難できる福祉避難所の場所や提供されるサービス内容を事前に調べておく。 |

| 非常持ち出し袋の準備 | 水や食料、懐中電灯、常備薬、衣類、衛生用品など、数日間生活できるだけの物資をリストアップし、非常持ち出し袋に詰めておく。すぐに持ち出せる場所に置いておき、中身を定期的に確認し、古くなったものや不足しているものを補充する。 |

| 連絡方法の確認 | 災害発生時の家族や近所の人との連絡方法を決めておく。携帯電話が繋がらない場合も想定し、集合場所や伝言方法などを事前に話し合っておく。普段から地域の人々と交流を深めておく。 |