ケースワーク:寄り添う支援

介護を学びたい

先生、「ケースワーク」ってよく聞くんですけど、介護と介助の中でどう違うんですか?なんか難しそうで…

介護の研究家

うん、確かに少し難しい言葉だよね。簡単に言うと、困っている人に寄り添って、その人が抱える問題を解決できるように一緒に考えて、手伝っていくことだよ。例えば、一人暮らしのお年寄りが買い物や料理が難しくなってきたら、どうすれば自分でできるようになるか、あるいは他の方法で解決できるかを一緒に考えるのがケースワークなんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、お年寄りの代わりに買い物や料理をするのはケースワークじゃないんですか?

介護の研究家

その通り!代わりにやってあげることは「介助」になるね。ケースワークは、その人が自分でできるようになるための方法を一緒に考えたり、支援するサービスを探したりすること。つまり、その人の自立を支援することが目的なんだ。介助はその一部になることもあるけどね。

ケースワークとは。

「介護」と「介助」に関係する言葉である『ケースワーク』について説明します。『ケースワーク』とは、人が生活していく中で、心や体、あるいは社会的なことからくる問題を自分自身で解決できないときに、支えや援助をする社会事業のひとつです。日本語では『個別援助技術』と言い換えられますが、福祉の現場では、生活の相談に乗ったり、話し合いをしたりする仕事として知られています。

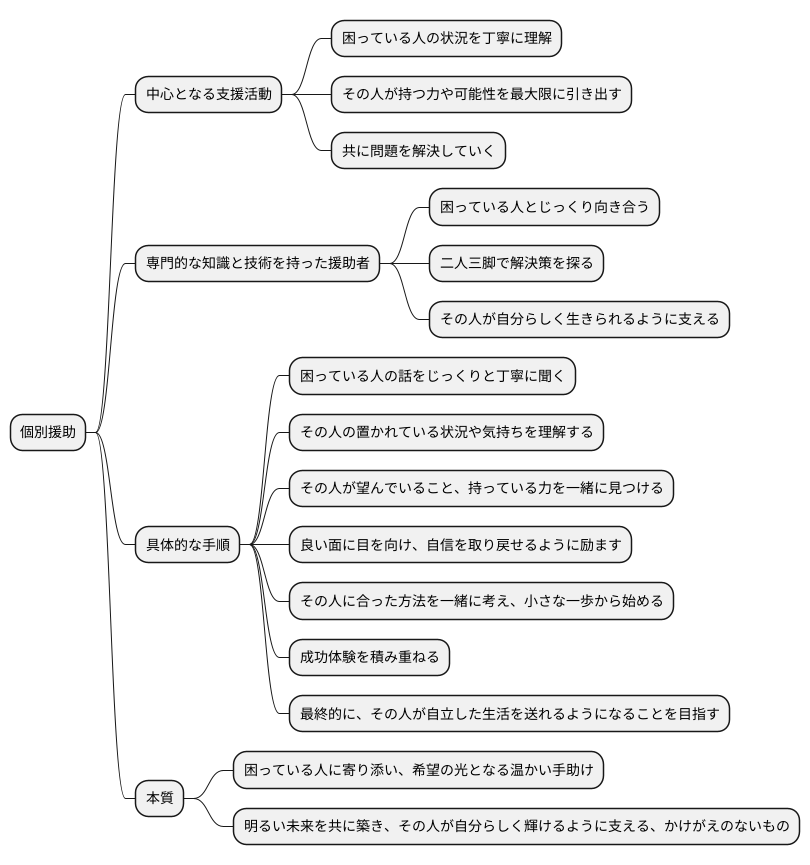

個別援助の真髄

個別援助の中心となるのは、困っている一人ひとりの状況を丁寧に理解し、その人が持つ力や可能性を最大限に引き出しながら、共に問題を解決していく支援活動です。人生には、病気や怪我、仕事のこと、家族のことなど、様々な場面で思いがけない困難に直面することがあります。これらの困難は、心に大きな負担となり、時には日常生活を送ることも難しくさせてしまうことがあります。

このような状況でこそ、専門的な知識と技術を持った援助者が、困っている人とじっくり向き合い、二人三脚で解決策を探り、その人が自分らしく生きられるように支えていくことが大切です。一時的なお金や物資の提供だけではなく、その人の気持ちに寄り添い、共に歩むことで、真の意味での支援につながるのです。

個別援助は、まず、困っている人の話をじっくりと丁寧に聞き、その人の置かれている状況や気持ちを理解することから始まります。そして、その人がどんなことを望んでいるのか、どんな力を持っているのかを一緒に見つけていきます。その人がすでに持っている強みや周りの人に支えられていることなど、良い面に目を向け、自信を取り戻せるように励ますことも大切です。

問題を解決するためには、その人に合った方法を一緒に考え、小さな一歩から始めて、少しずつ成功体験を積み重ねていくことが重要です。そして、最終的には、その人が自分自身の力で問題を解決し、自立した生活を送れるようになることを目指します。

個別援助は、困っている人に寄り添い、希望の光となる温かい手助けです。それは、明るい未来を共に築き、その人が自分らしく輝けるように支える、かけがえのないものです。

具体的な支援内容

寄り添う気持ちを大切に、お一人おひとりの状況に合わせた細やかな支援を行います。まず、時間をかけてじっくりとお話を伺います。どのようなことでお困りなのか、どんな暮らしを望んでいるのか、ご本人にとって何が大切なのかを丁寧に理解することから始めます。

生活が苦しい方には、利用できる制度をご紹介し、申請のお手伝いをします。仕事を探している方には、その方の経験や能力、希望に合った仕事が見つかるよう、就労支援機関と連携し、きめ細やかにサポートします。また、住まいや食事、金銭管理など、日常生活でお困りのことがあれば、ご本人の状況に合わせて、家事の手伝いや、必要な手続きの同行支援などを行います。

心身の不調を抱えている方には、医療機関や相談機関へのご紹介、同行支援を行います。ご家族や周囲の方々との関係でお困りの場合は、関係機関と協力し、ご本人とご家族が安心して暮らせるよう、橋渡し役を担います。地域でのつながりを大切にしたい方には、地域の集まりやサークル活動への参加支援、ご近所の方々との交流の機会づくりなどを通して、地域社会とのつながり作りを応援します。

私たちは、常に寄り添う心で、お一人おひとりの気持ちに寄り添い、その人らしい生活を送れるよう、心を込めて支援させていただきます。どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

| 困りごと | 支援内容 |

|---|---|

| 生活が苦しい | 利用できる制度の紹介、申請のお手伝い |

| 仕事を探している | 就労支援機関と連携した就労支援 |

| 日常生活でお困りのこと | 家事の手伝い、必要な手続きの同行支援など |

| 心身の不調 | 医療機関や相談機関へのご紹介、同行支援 |

| ご家族や周囲の方々との関係でお困りのこと | 関係機関と協力し、ご本人とご家族が安心して暮らせるよう橋渡し |

| 地域でのつながりを大切にしたい | 地域の集まりやサークル活動への参加支援、ご近所の方々との交流の機会づくり |

福祉の現場での役割

福祉の現場では、様々な立場の人々が、困っている人々を支える活動をしています。その中でも、寄り添い型の援助であるケースワークは、福祉の現場の中核を担う重要な役割を担っています。これは、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉など、福祉に関わる様々な分野で共通しています。

高齢者福祉においては、ケースワークは多岐にわたる支援の場面で活用されています。例えば、加齢に伴い介護が必要になった場合、生活の場をどのように整え、必要なサービスをどのように利用すればよいかなど、一人一人の状況に合わせた相談支援を行います。また、社会とのつながりを維持し、孤立を防ぐための社会参加の促進や、認知症の予防に向けた取り組みなども、ケースワークを通して行われます。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な角度から支援を提供することが重要です。

障害者福祉においても、ケースワークは欠かせません。障害のある人が地域社会の一員として、自分らしく生活していくために、就労支援や自立生活支援は重要な役割を担います。それぞれの障害特性や希望に合わせた丁寧な支援を通して、社会参加の機会を増やし、地域での生活を支えていくことが大切です。

児童福祉の分野では、虐待や非行といった深刻な問題を抱える子どもやその家族への支援が重要な課題です。ケースワークを通して、子どもたちが安心して暮らせる環境を整備し、健やかに成長できるよう寄り添います。また、養護施設や里親家庭で暮らす子どもたちへの支援も重要な役割です。子どもたちの心のケアや自立に向けた支援を行い、将来の可能性を広げられるようサポートします。

このように、ケースワークは福祉のあらゆる領域において、人々の生活を支える基盤となっています。それぞれの状況に合わせた丁寧な支援を通して、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

| 福祉分野 | ケースワークの役割 | 具体的な支援内容 |

|---|---|---|

| 高齢者福祉 | 生活の場を整備し、必要なサービス利用の支援、社会参加促進、孤立防止、認知症予防 | 生活環境整備の相談、サービス利用の相談、社会参加支援、認知症予防の取り組み |

| 障害者福祉 | 地域社会での自立生活支援、就労支援 | 障害特性や希望に合わせた就労支援、自立生活支援 |

| 児童福祉 | 虐待や非行への対応、養護施設や里親家庭の子どもへの支援 | 子どもや家族への相談支援、心のケア、自立支援 |

関係機関との連携

人と人をつなぐ仕事である福祉の現場では、様々な機関と協力して支援を行うことがとても大切です。 これが関係機関との連携です。関係機関とは、病院、学校、役場、地域包括支援センターなど、対象となる方の生活に関わる様々な組織を指します。これらの機関と情報を共有し、協力し合うことで、切れ目のない、一人ひとりに合った細やかな支援を提供することができるのです。

例えば、心の病気を抱える方が地域で穏やかに暮らせるよう、様々な支援を行います。病院と連携して、薬をきちんと飲めているか、通院は順調かを確認したり、付き添いなどのサポートを行います。役場と協力して、安心して暮らせる家を探したり、生活していくためのお金の援助を受ける手続きを支えたりもします。

また、学校へ行くのが難しい子どもたちには、学校と連携し、勉強のサポートや、一人ひとりに合わせた個別指導を行います。子どもたちが学校に安心して戻れるよう、学校、家庭、そして福祉の三者が協力して、スムーズな学校復帰を支援します。

他にも、高齢者の方々に対しては、病院や介護事業所と連携して健康状態の把握に努め、適切な医療や介護サービスが受けられるよう調整を行います。

このように、福祉の仕事は、様々な機関と密に連携することで、多角的に対象者を支える体制を築き、より効果的な支援を実現できるのです。それぞれの機関が持つ専門性や情報を共有し、協力し合うことで、対象者にとって本当に必要な支援を提供し、安心して暮らせる地域社会を作っていくことができます。

| 対象者 | 連携機関 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 心の病気を抱える方 | 病院、役場 | 服薬確認、通院サポート、住居探し、生活費援助手続き |

| 学校へ行くのが難しい子ども | 学校、家庭 | 学習サポート、個別指導、学校復帰支援 |

| 高齢者 | 病院、介護事業所 | 健康状態把握、医療・介護サービス調整 |

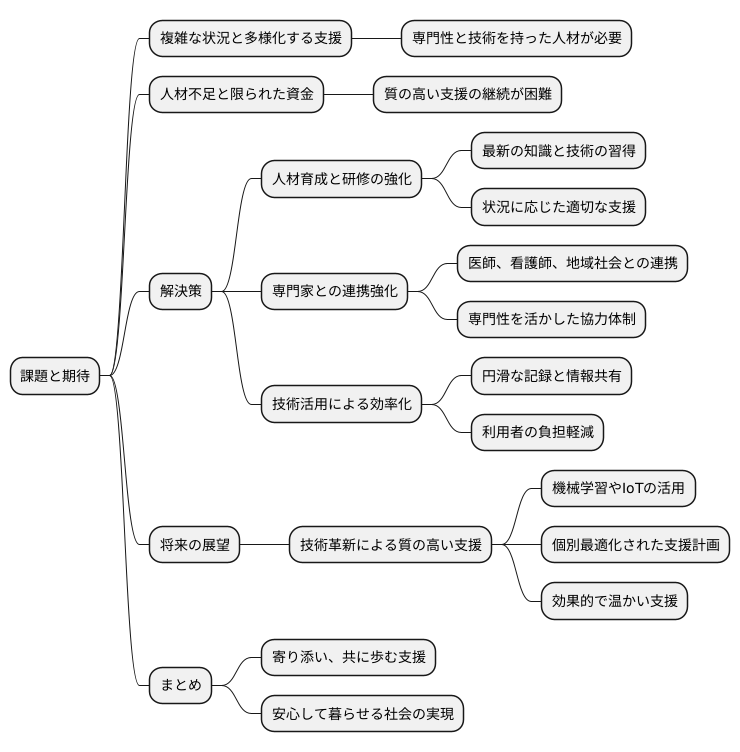

課題と展望

人々が安心して暮らせるように支える取り組みには、様々な課題と将来への期待が入り混じっています。利用者一人ひとりの状況はますます複雑になり、求められる支援も多様化しています。このような状況に対応するには、高い専門性と技術を持った人材が必要不可欠です。しかし、人材不足と限られた資金は、大きな壁となっています。質の高い支援を続けるためには、これらの課題を乗り越えなくてはなりません。

まず、支援を行う人材の育成と研修を強化することが重要です。常に最新の知識と技術を学び、それぞれの状況に応じた適切な支援を提供できる力を身につける必要があります。また、医師や看護師、地域社会と連携を深めることも欠かせません。それぞれの専門性を活かし、協力して利用者を支える体制を築くことが大切です。さらに、記録や情報共有をスムーズに行うための技術活用も重要です。効率的な支援体制を築き、利用者の負担を軽減するためにも、技術の力を借りるべきです。

将来は、機械学習やモノのインターネットといった技術革新によって、更に質の高い支援が可能になると期待されています。例えば、利用者の状態を細かく把握し、一人ひとりに最適な支援計画を作成できるようになるかもしれません。このような技術を適切に活用することで、より効果的で温かい支援を提供できるようになるでしょう。

人々が安心して暮らせる社会を作るためには、寄り添い、共に歩む支援が不可欠です。社会の変化に柔軟に対応しながら、誰もが安心して暮らせる社会を目指し、これからも支援の在り方を考え続けなくてはなりません。