事例研究:福祉の学び方

介護を学びたい

先生、「ケース・スタディ」って具体的にどういうことですか?介護と介助の違いもよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね、難しいよね。「ケース・スタディ」は、実際に起きた出来事を詳しく調べて、そこから学ぶ方法のことだよ。例えば、あるお年寄りの方の介護記録をみて、どんな介助をして、どんな変化があったかを分析するんだ。介護と介助の違いでいうと、介護は食事や入浴など、生活全般のお世話をすることで、介助はその一部、例えば歩行を支えたり、服を着るのを手伝ったりする行為だよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、お年寄りの方が転ばないように、杖を使って歩くのを手伝うのは介助で、その方の生活全般を支えるのが介護ってことですね。

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。ケース・スタディでは、様々な事例を分析することで、より良い介護、介助の方法を探っていくんだよ。

ケース・スタディとは。

「介護」と「介助」について、事例研究(社会福祉の援助活動において、サービスを受けている人の問題や状況が、援助を進める中でどのように対応されたのかを詳しく観察し分析することで、より良い援助方法を探ろうとする研究のこと)をまとめた資料について

事例研究とは

事例研究とは、特定の事柄を深く掘り下げて調べる方法です。一つ一つの出来事を詳しく観察し、そこから広く役立つ知識や法則を見つけ出そうとします。福祉の分野では、困っている人を助ける方法をより良くしたり、役に立つ計画を立てたりするために、事例研究がとても大切な役割を担っています。

一人ひとりの状況を細かく調べることで、複雑に絡み合った全体像を掴むことができ、より適切な対応策を見つけることが可能になります。例えば、地域で一人暮らしをしているお年寄りを支える方法を考える時、実際に支援を受けたお年寄りの生活がどのように変化したのか、また支援に携わった人々がどのような経験をしたのかを詳しく調べることが重要です。お年寄りがどのような気持ちで生活しているのか、何に困っているのかを理解することで、その人に合ったより良い支援の方法が見えてきます。支援する側の工夫や苦労、喜びなども知ることで、地域全体で支える仕組み作りにも繋がります。

事例研究は、机上の空論ではなく、実際の現場で得られた知恵を積み重ねていく方法です。成功例だけでなく、うまくいかなかった事例からも学ぶことができます。なぜうまくいかなかったのか、どのような問題点があったのかを分析することで、次の支援に活かすことができるからです。また、複数の人々がそれぞれの立場で関わっている福祉の現場では、それぞれの視点から見た情報を集めることで、より多角的な理解が深まります。

このように、事例研究は実践に基づいた知識を得るために役立ち、福祉全体の質を高めることに貢献する重要な方法です。様々な事例を学ぶことで、より多くの人の役に立つ支援を考え、実現していくことができるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 事例研究の定義 | 特定の事柄を深く掘り下げて調べる方法。一つ一つの出来事を詳しく観察し、広く役立つ知識や法則を見つけ出す。 |

| 福祉における役割 | 困っている人を助ける方法をより良くしたり、役に立つ計画を立てたりするために重要な役割を担う。 |

| 事例研究のメリット | 一人ひとりの状況を細かく調べることで、複雑に絡み合った全体像を掴むことができ、より適切な対応策を見つけることが可能。 |

| 具体例 | 地域で一人暮らしをしているお年寄りを支える際、支援を受けたお年寄りの生活の変化や、支援に携わった人々の経験を調べる。 |

| 効果 | お年寄りの気持ちや困りごとを理解し、より良い支援の方法を見つける。支援側の工夫や苦労、喜びを知ることで、地域全体で支える仕組み作りに繋がる。 |

| 事例研究の特徴 | 机上の空論ではなく、実際の現場で得られた知恵を積み重ねる方法。成功例だけでなく、うまくいかなかった事例からも学ぶことができる。 |

| 多角的な理解 | 複数の人々がそれぞれの立場で関わっている福祉の現場では、それぞれの視点から見た情報を集めることで、より多角的な理解が深まる。 |

| 事例研究の貢献 | 実践に基づいた知識を得るために役立ち、福祉全体の質を高めることに貢献する。 |

事例研究の進め方

事例研究は、特定の事例を詳しく調べることで、より深い理解と新たな知見を得るための有効な手法です。研究の目的を明確にすることが最初のステップです。何を知りたいのか、どのような問題を解決したいのかをはっきりさせなければ、適切な事例を選ぶことができません。目的が定まったら、それに合った事例を選びます。十分な情報が得られるか、研究対象として適切かなどを考慮する必要があります。

事例を選んだら、情報を集める作業に移ります。関係者への聞き取りは、直接話を聞くことで詳しい状況や背景、感情などを理解するのに役立ちます。記録資料、例えば日記や報告書などは、過去の出来事や変化を時系列で追うための貴重な情報源となります。さらに、現場での観察は、実際の様子を自分の目で確かめ、記録資料や聞き取りだけでは得られない情報を集めることができます。聞き取り、記録資料の分析、観察などを組み合わせることで、多角的な視点から事例を理解することができます。

集めた情報は整理・分析します。情報を整理する際には、共通点や相違点、因果関係などに注目します。例えば、ある地域で行われた高齢者支援の事例研究を行う場合、支援を受けた高齢者の生活状況の変化や、支援に関わった地域住民の活動内容、行政の取り組みなどを整理・分析することで、その支援の成功要因や課題を明らかにすることができます。そして、得られた知見を他の事例に適用できるか、一般化できるかを考察します。個別の事例から得られた知見が、他の事例や社会全体に役立つものであるかを検討することが大切です。これは、社会福祉の質の向上や、より良い支援体制の構築に繋がる重要なプロセスです。

事例研究の意義

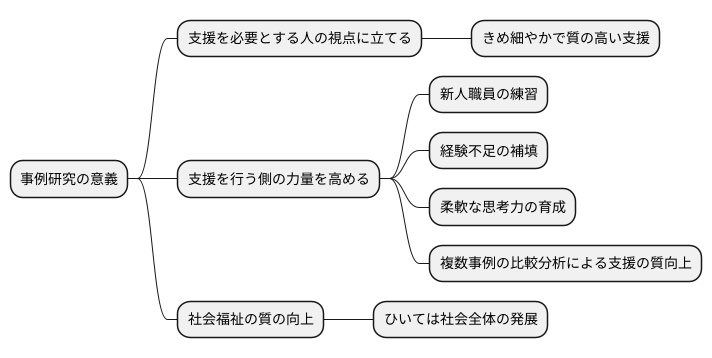

社会福祉の仕事をする上で、教科書で学ぶ知識だけでは対応しきれない複雑な場面に多く出会います。一人ひとりの状況や抱える問題は異なり、画一的な解決策ではうまくいかないことがほとんどです。そこで重要になるのが事例研究です。事例研究は、実際に起きた出来事を詳しく分析することで、問題の本質を深く理解し、より効果的な解決策を見出す手法です。

事例研究の大きな意義の一つは、支援を必要とする方の視点に立てるようになることです。教科書は一般的な知識や理論を提供してくれますが、個々の思いや感情、生活背景までは教えてくれません。しかし、具体的な事例に触れることで、その人がどのような思いでいるのか、どのような支援を必要としているのかを想像し、理解することができます。これにより、その人に寄り添った、きめ細やかな、質の高い支援を提供することが可能になります。

また、事例研究は、支援を行う側の力量を高める上でも非常に有効です。新人や研修中の職員は、実際の現場で起こる出来事を想定し、適切な対応を考える練習をすることができます。先輩職員が経験した事例を学ぶことで、自分自身の経験不足を補い、様々な状況に対応できる柔軟な思考力を養うことができます。さらに、複数の事例を比較分析することで、共通する問題点や効果的な支援方法を見つけることができ、組織全体の支援の質の向上に繋がることもあります。

このように、事例研究は、支援を受ける側と支援を行う側の双方にとって有益であり、社会福祉の質の向上、ひいては社会全体の発展に大きく貢献するものと言えるでしょう。

事例研究の注意点

事例研究は、具体的な事例を通して深い理解を得るための有効な手法ですが、注意すべき点がいくつかあります。まず、研究対象となる個人や家族のプライバシー保護は最優先事項です。名前や住所といった個人情報はもとより、個人が特定できるような情報や、個人が不利益を被る可能性のある情報は、適切に処理しなければなりません。公開する際には、関係者から同意を得ることが不可欠です。同意を得る際には、研究の目的や方法、個人情報の取り扱いについて、相手に分かりやすく説明する必要があります。

次に、事例研究は、一つの事例に基づいた研究であるという点を常に意識する必要があります。詳しく調べたからといって、その事例から得られた結果が、他のすべての場合にも当てはまるとは限りません。むしろ、例外的な事例である可能性も考慮しなければなりません。事例研究の結果を一般化するには、より多くの事例を分析したり、他の研究結果と比較したりするなど、更なる検証が必要です。

さらに、事例研究では、研究者の主観が分析に影響を与える可能性も考慮しなければなりません。人は、自分の先入観や価値観に基づいて物事を解釈する傾向があります。このため、客観的な事実と主観的な解釈を明確に区別し、できる限り客観的なデータに基づいて分析を進めることが大切です。写真や録音、記録文書などを活用することで、客観性を高めることができます。また、複数の研究者で分析を行い、それぞれの解釈を比較検討することで、主観による偏りを減らすことができます。

これらの点に注意することで、信頼性の高い有益な事例研究につなげることができ、介護や介助の現場における課題解決や質の向上に貢献することができます。

| 注意点 | 具体的な内容 |

|---|---|

| プライバシー保護 | 個人情報(名前、住所など)や個人が特定できる情報、不利益を被る可能性のある情報の適切な処理、公開時の関係者からの同意、研究の目的・方法・個人情報の取り扱いについての分かりやすい説明 |

| 一般化の限界 | 一つの事例に基づいた研究であることを意識、例外的な事例である可能性を考慮、一般化には更なる検証(より多くの事例分析、他の研究結果との比較など)が必要 |

| 研究者の主観 | 主観が分析に影響を与える可能性を考慮、客観的な事実と主観的な解釈を区別、客観的なデータに基づいた分析(写真、録音、記録文書などを活用)、複数の研究者による分析と解釈の比較検討 |

事例研究の活用

事例研究から得られた知識は、様々な場面で役立てることができます。まず、研究論文や報告書としてまとめることで、他の研究者や現場で働く人たちに情報を伝えることができます。これにより、同じような課題に取り組む人たちの助けとなり、より良い支援の提供につながります。

また、研修や教育の場でも事例研究は役立ちます。社会福祉を学ぶ学生や、これから現場で働く人たちは、実際の事例に触れることで、より実践的な知識や技能を身につけることができます。教科書だけでは学ぶことのできない、現場の生きた知恵を学ぶことができるのです。

さらに、政策を提言する際の根拠としても、事例研究は大きな力を持ちます。個々の事例を積み重ねることで、現状の問題点や改善すべき点が明らかになり、より効果的な政策立案につながります。数字だけでは見えてこない、人々の生活の現実を伝えることができるため、政策に温かみと人間味を与えることができます。

事例研究は、現場での実践的な知見を提供するだけでなく、学問的な研究や政策の立案にも役立つ、大切な手段です。個々の事例を深く掘り下げて学ぶことで、福祉の質を高め、より良い社会を作っていくことにつながります。一人ひとりの幸せに貢献するためにも、様々な分野で事例研究が積極的に活用され、福祉の向上に役立てられるように、私たちは努力していく必要があるでしょう。

| 活用場面 | 効果 |

|---|---|

| 研究論文や報告書 | ・他の研究者や現場で働く人たちに情報を伝える ・同じような課題に取り組む人たちの助けとなる ・より良い支援の提供 |

| 研修や教育の場 | ・実践的な知識や技能を身につける ・現場の生きた知恵を学ぶ |

| 政策を提言する際の根拠 | ・現状の問題点や改善すべき点を明らかにする ・より効果的な政策立案 ・政策に温かみと人間味を与える |

| その他 | ・福祉の質を高める ・より良い社会を作る |