人生を支える介護と介助

介護を学びたい

先生、「生活周期」って、介護と介助で何か違いはあるんですか?どちらも人の一生に関わることですよね?

介護の研究家

良い質問だね。確かにどちらも人の一生に関わるけれど、少し視点が違うんだ。介護は、その人がその人らしく生きていくことを支える視点で、生活周期全体を考える。例えば、赤ちゃんのオムツ替えも、高齢者のお風呂の介助も、その人がその時期に合った生活を送れるように支える「介護」なんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、介助は生活周期と関係ないんですか?

介護の研究家

そんなことはないよ。介助は、具体的な動作や行為を助けること。生活周期のどの段階でも、必要に応じて介助は行われる。例えば、子どもが靴紐を結ぶのを手伝うのも、高齢者が階段を上るのを支えるのも介助だね。つまり、介助は介護の一部として行われることが多いと言えるね。

生活周期とは。

人が生まれてから、赤ちゃん、幼児、小学生、中学生や高校生、大人になって働き、仕事をやめて、年をとり、亡くなるまでの、人生の移り変わりの中で、「介護」と「介助」という言葉について説明します。

誕生から成長期への支援

新しい命の誕生は、家族にとってこの上ない喜びです。しかし、初めての子育ては、想像以上に大変なものです。慣れない授乳やおむつ交換、夜泣きへの対応などに追われ、心身ともに疲れてしまう親御さんも少なくありません。特に、産後の母親はホルモンバランスの変化や慣れない育児による睡眠不足などから、心身ともに不安定になりやすい時期です。この時期には、家族や友人、地域の保健師や子育て支援センターなどに相談し、支援を受けることが大切です。

乳児期を過ぎ、子どもが歩き始め、言葉を話し始めるようになると、今度は子どもの行動範囲が広がり、目が離せなくなります。この時期は、子どもの安全を確保しつつ、好奇心や探求心を満たせるような環境を整えてあげることが重要です。また、食事のマナーやトイレトレーニングなど、生活習慣を身につけるための根気強い指導も必要になります。

幼児期は、子どもが急速に成長する時期です。この時期には、バランスの取れた食事を提供し、外遊びを通して十分な運動をさせることが大切です。絵本を読んだり、一緒に歌を歌ったり、五感を刺激するような遊びを通して、子どもの知的好奇心や創造性を育むことも重要です。

学童期に入ると、学校生活が始まり、学習や集団生活への適応が求められます。子どもは、新しい環境の中で、友達との関係を築き、様々なルールを学びながら成長していきます。この時期には、子どもが学習の楽しさを知り、友達と良い関係を築けるよう、温かく見守り、励ますことが大切です。また、子どもが抱える悩みや不安に耳を傾け、適切な助言を与えることも重要です。このように、誕生から成長期にかけて、子どもを取り巻く環境は常に変化し、それぞれの段階に応じた支援が必要となります。周囲の理解と協力が、子どもの健やかな成長にとって、かけがえのないものとなるでしょう。

| 時期 | 課題 | 必要な支援 |

|---|---|---|

| 新生児期 | 授乳、おむつ交換、夜泣き対応、母親の心身の不安定 | 家族、友人、保健師、子育て支援センターへの相談 |

| 乳児期 | 行動範囲の拡大、安全確保、好奇心と探求心の両立 | 安全な環境づくり、食事マナーやトイレトレーニングの指導 |

| 幼児期 | 急速な成長 | バランスの良い食事、外遊び、五感を刺激する遊び |

| 学童期 | 学校生活への適応、学習、集団生活、友達関係 | 温かい見守り、励まし、悩みや不安への助言 |

社会への参加と自立

学生時代は、将来進む道を決め、社会に踏み出す準備をする大切な時期です。勉強に励むことはもちろん重要ですが、部活動やサークル活動、ボランティア活動などを通して様々な経験を積み、人として成長することも大切です。 これらの活動を通して、他者と協力して何かを成し遂げる喜びや、責任感、困難に立ち向かう力を養うことができます。また、様々な人と出会い、交流することで、自分自身の視野を広げ、コミュニケーション能力を高めることもできます。

社会人になると、自分の力で生活できるようになり、責任ある行動が求められます。仕事を通して社会に貢献すると同時に、自分自身の成長にもつなげていく必要があります。仕事では、学生時代には経験できなかったような困難に直面することもあるでしょう。納期に追われたり、人間関係で悩んだり、思うように成果が出せないこともあるかもしれません。しかし、そのような困難に直面した時こそ、周りの人に相談したり、自ら学び続けることで、困難を乗り越え、成長を続けることができます。 周りの人からの助言や励ましは、大きな力となります。また、自ら学び続けることで、新しい知識や技能を身につけ、困難を乗り越えるための力をつけることができます。

自立とは、ただ経済的に独立するだけでなく、精神的にも自立し、自分自身の力で人生を切り開いていくことを意味します。 困難に直面した時に、誰かに頼るだけでなく、自分自身で解決策を考え、行動できる力が必要です。周りの人の支えは大切ですが、最終的には自分自身の力で道を切り開いていかなければなりません。周りの人の支援を受けながら、自分自身で考え、行動する力を身につけることが、真の自立と言えるでしょう。 そして、その力は、社会で生きていく上で大きな支えとなるはずです。

| 時期 | 主な活動 | 目的・成果 |

|---|---|---|

| 学生時代 | 勉強、部活動、サークル活動、ボランティア活動 | 人としての成長、協力、責任感、困難に立ち向かう力、視野拡大、コミュニケーション能力向上 |

| 社会人 | 仕事、学び | 社会貢献、自己成長、困難克服、知識・技能習得 |

| 自立 |

|

自分自身で人生を切り開く力、困難解決能力、自己実現 |

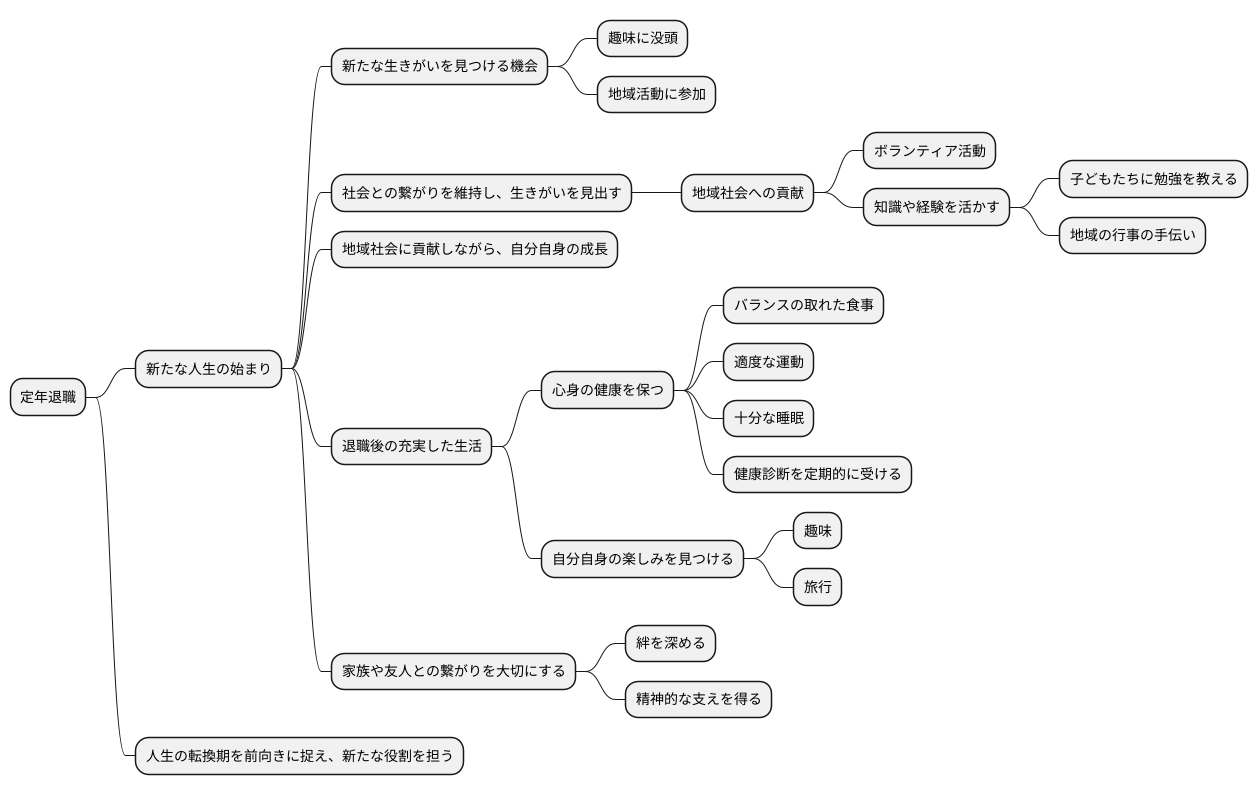

人生の転換期と新たな役割

定年退職は、人生における大きな節目であり、生活の基盤が大きく変わる転換期です。長年勤め上げた会社を離れ、これまでとは異なる日常に少しずつ慣れていく必要があります。仕事中心の生活リズムから解放され、自分の自由に使える時間が増えることで、趣味に没頭したり、地域活動に参加したりと、新たな生きがいを見つける機会が生まれます。

これまで職場での人間関係が中心だった方も、地域社会との関わりが深まることで、新たな仲間と出会う機会が増えます。高齢化が進む中で、地域社会への貢献はますます重要になっており、ボランティア活動などを通じて、地域に根差した活動に参加することで、社会との繋がりを維持し、生きがいを見出すことができます。また、長年培ってきた知識や経験を活かして、地域社会に貢献することも可能です。例えば、子どもたちに勉強を教えたり、地域の行事の手伝いをしたりすることで、地域社会に貢献しながら、自分自身の成長にも繋げることができます。

退職後の充実した生活を送るためには、心身の健康を保つことが不可欠です。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、健康診断も定期的に受けるようにしましょう。また、趣味や旅行など、自分自身の楽しみを見つけることも大切です。

家族や友人との繋がりを大切にすることも、心の健康を保つ上で重要です。これまで仕事で忙しく、なかなか会えなかった家族や友人と過ごす時間を増やし、絆を深めることで、精神的な支えを得ることができます。

定年退職は、人生の終わりではなく、新たな人生の始まりです。これまでとは異なる役割を担い、社会に貢献することで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。積極的に新たなことに挑戦し、人生の転換期を前向きに捉え、新たな役割を担うことで、充実した日々を送ることが可能になります。

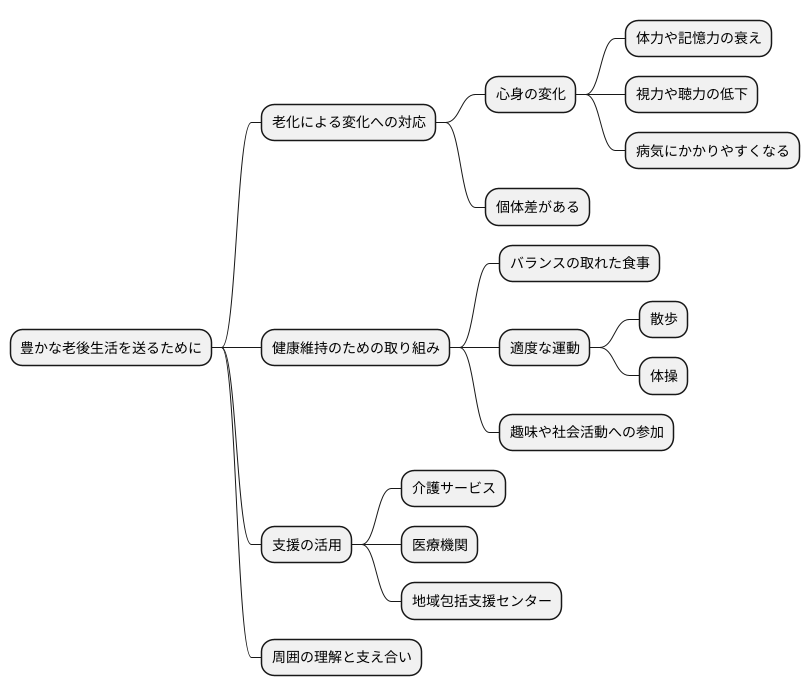

加齢に伴う変化への対応

人は誰でも年を重ね、老いていくものです。老化は自然な流れであり、避けることはできません。それと同時に、心身ともに様々な変化が現れます。例えば、体力や記憶力の衰え、視力や聴力の低下といった身体機能の低下、あるいは病気にかかりやすくなることもあります。これらの変化は個人差が大きく、同じ年齢の方でも、状態に違いが見られることは珍しくありません。

こうした加齢に伴う変化に適切に対応していくことは、健康で豊かな老後生活を送る上で非常に重要です。まず、バランスの取れた食事を心がけましょう。体に必要な栄養をしっかりと摂ることで、健康維持に繋がります。また、適度な運動も大切です。無理のない範囲で体を動かすことで、筋力の維持や生活習慣病の予防に効果があります。散歩や体操など、気軽にできる運動を取り入れてみましょう。

趣味や社会活動への参加も、心身の健康を保つ上で大きな役割を果たします。好きなことや興味のあることに取り組むことで、生活にハリが出て、心も満たされます。人との繋がりを持つことで、社会との関わりを維持し、孤立を防ぐことにも繋がります。

さらに、必要に応じて介護サービスや医療機関の支援を受けることも考えてみましょう。自分だけで抱え込まずに、専門家の力を借りることで、より安心して生活を送ることができます。地域包括支援センターなどに相談すれば、自分に合ったサービスを見つけることができます。

高齢期になっても、自分らしく生き生きと過ごすためには、周囲の理解と支え合いが欠かせません。家族や地域社会が一体となり、高齢者を支える温かい社会を築いていくことが大切です。

人生の最終段階への備え

人生の終わりは誰にでも訪れます。大切なのは、どのようにその時間を過ごすか、ということです。自分らしい最期を迎えるために、早いうちから準備を始めましょう。準備は大きく分けて、医療・介護、気持ちの整理、財産、そして周囲との関係性の4つの側面から考えることができます。

まず、医療や介護についてですが、どのような医療や介護を受けたいのか、自分の考えを明確にしておきましょう。具体的には、延命治療をどこまで望むのか、どのような場所で最期を迎えたいのかなどです。これらの希望を書き留めたり、家族や医療関係者と話し合っておくことで、いざという時に慌てることなく、希望通りの医療や介護を受けることができます。また、成年後見制度についても調べておきましょう。判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人に財産管理や生活支援を託すことができます。

次に、気持ちの整理についてです。人生の最終段階を迎えるにあたって、やり残したことはないか、感謝を伝えたい人はいないかなど、自分自身と向き合う時間を持ちましょう。日記を書いたり、思い出の写真を見返したりするのも良いでしょう。過去の出来事を振り返り、感謝の気持ちで心を満たすことは、穏やかな最期を迎えるために大切なことです。

三つ目は財産についてです。遺産相続は、残された家族にとって大きな負担となることがあります。トラブルを避けるためにも、遺言書を作成しておくことが大切です。また、預貯金や不動産などの財産の状況を整理し、家族に伝えておきましょう。

最後に、周囲との関係性についてです。家族や友人、お世話になった人々に感謝の気持ちを伝えましょう。直接言葉で伝えるだけでなく、手紙を書いたり、贈り物をするのも良いでしょう。周囲の人々の温かい支えは、最期まで自分らしく生きる力となり、安らかな気持ちで人生の幕を閉じる支えとなるでしょう。

| 準備の側面 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 医療・介護 |

|

| 気持ちの整理 |

|

| 財産 |

|

| 周囲との関係性 |

|