介護と介助における葛藤:アンビバレンス

介護を学びたい

先生、「アンビバレンス」って介護と介助の場面でどういう時に起こるんですか?よくわからないです。

介護の研究家

そうだね、難しいよね。例えば、認知症のお年寄りの介護で考えてみよう。お年寄りは、世話をしてくれる家族に感謝しつつも、自分の自由が奪われることへの苛立ちや、介護されることへの屈辱感を持つ場合もある。これが介護する側にも影響を与えるんだ。

介護を学びたい

なるほど。介護される側が感謝と苛立ちを同時に感じるんですね。すると、介護する側はどんな気持ちになるんですか?

介護の研究家

介護する側も、お年寄りを大切に思う気持ちと、大変な介護に対する負担感や、うまくいかない時のもどかしさなど、相反する感情を持つことがある。お年寄りの感謝と苛立ちを受け止めながら、自分自身の感情のバランスも取るのは大変なんだよ。これがアンビバレンスだね。

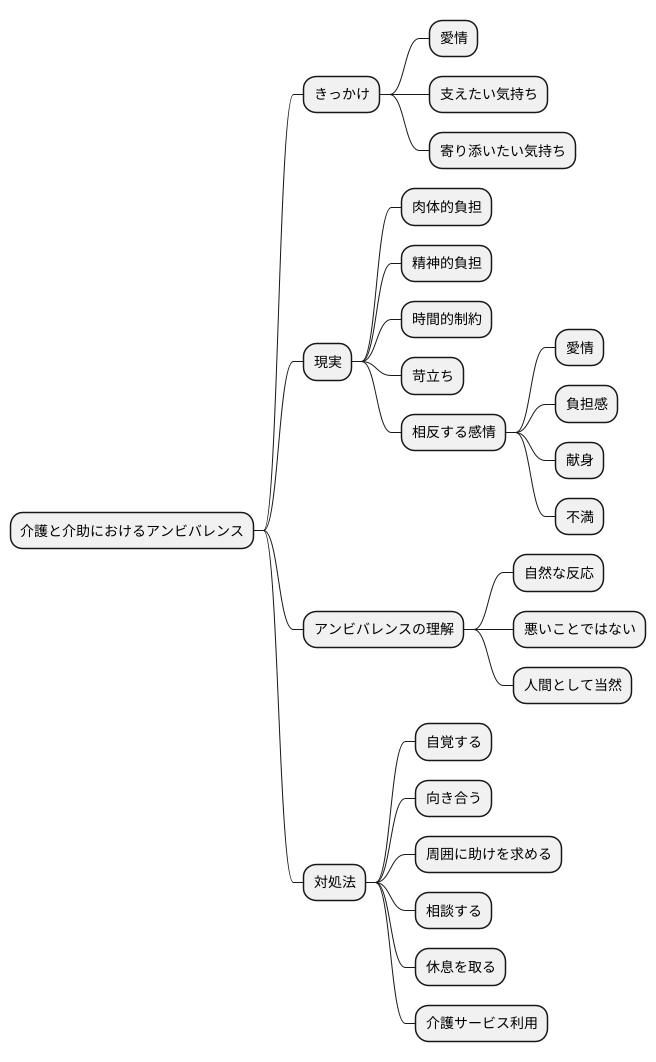

アンビバレンスとは。

「介護」と「介助」について、相反する感情が入り混じる「両価感情」という考え方があります。これは、ある対象に対して、好きという気持ちと嫌いという気持ちが同時に存在し、矛盾した感情や行動をとってしまう状態のことです。専門的には「両価感情」や「両面価値」、「両価性」などと言い換えられますが、一般的には「アンビバレンス」または「アンビバレンツ」という言葉がよく使われています。

相反する感情

人は誰しも、大切な人の力になりたいと願うものです。特に、家族や親しい人が、病気や加齢によって不自由を抱えるようになると、その思いはより一層強くなります。そして、献身的に支えたい、寄り添いたいという愛情から、介護や介助を始める人は少なくありません。

しかし、介護や介助の現場は、美しい愛情だけでは乗り越えられない現実があります。肉体的にも精神的にも、想像以上の負担がかかることも少なくありません。自分の時間や自由が制限され、やりたいことを諦めなければならない場面にも直面します。疲労やストレスが蓄積し、ついには、大切な人に苛立ちを感じてしまうこともあるでしょう。世話をする中で、愛情を感じながらも、同時に不満や負担感を持つ。このような相反する感情に戸惑い、自分を責めてしまう人もいるかもしれません。

このような状態は、「アンビバレンス」と呼ばれ、介護や介助をする多くの人が経験するものです。愛情と負担感、献身と不満。相反する感情が心の中でせめぎ合うことは、決して特別なことでも、ましてや悪いことでもありません。むしろ、人間として自然な反応と言えるでしょう。例えば、長年連れ添った配偶者を介護する中で、愛情と感謝を持ちながらも、介護による負担から来る疲労や、自分の時間が持てないことへの不満を抱えることは、よくあることです。あるいは、成長した子供が、親の介護をする中で、親孝行したい気持ちと、自分の仕事や家庭生活との両立の難しさに葛藤することもあるでしょう。

大切なのは、こうした相反する感情を持つ自分を否定しないことです。まずは、自分がアンビバレンスを抱えていることを自覚することが大切です。そして、自分の感情にしっかりと向き合い、適切な方法で対処していくことが、より良い介護や介助につながります。誰かに相談したり、一時的に休息を取ったり、介護サービスを利用するなど、様々な方法があります。抱え込まずに、周りの人に助けを求めることも考えてみましょう。

アンビバレンスの理解

介護や介助をする中で、相反する二つの気持ちを持つことは、決して特別な事ではありません。これは「アンビバレンス」と呼ばれるもので、人間関係全体で見られるものです。特に、長い時間寄り添い、深く関わる介護や介助の場面では、このような気持ちがより強く現れやすいと言えるでしょう。

例えば、愛する家族や大切な人を支えたい、力になりたいという強い思いがある一方で、自分自身の生活や気持ちとの折り合いをつける難しさを感じ、葛藤する場面も出てきます。介護や介助は、時に大きな負担となることもあり、自分の時間や気持ちの余裕が奪われることで、負担感や疲弊感、更には罪悪感や苛立ちといった複雑な感情が生まれるのは当然のことです。

こうした相反する感情を持つ自分を責めたり、否定したりする必要は全くありません。むしろ、そのような感情が出てくるのは自然なことだと受け入れることが大切です。自分自身の気持ちに素直に向き合い、「今は少し疲れているんだな」「こんな風に思ってしまうのは仕方がない」と認めることで、気持ちの整理をつけやすくなります。

また、周囲の人々も、介護や介助をする人がこのような複雑な感情を抱えている可能性があることを理解し、温かく見守る姿勢が重要です。「大変だね」「いつも頑張っているね」といったねぎらいの言葉をかけるだけでも、気持ちが楽になることがあります。真剣に話を聞いてくれる人がいるだけで、心の中のモヤモヤが晴れることもあるでしょう。介護や介助をする人が、一人で抱え込まずに、気持ちを打ち明けられるような雰囲気作りを心がけましょう。そうすることで、より良い関係を築き、支え合うことができるはずです。

| 状況 | 感情 | 対処法 |

|---|---|---|

| 介護・介助を行う中で |

|

|

| 周囲の人々 |

|

|

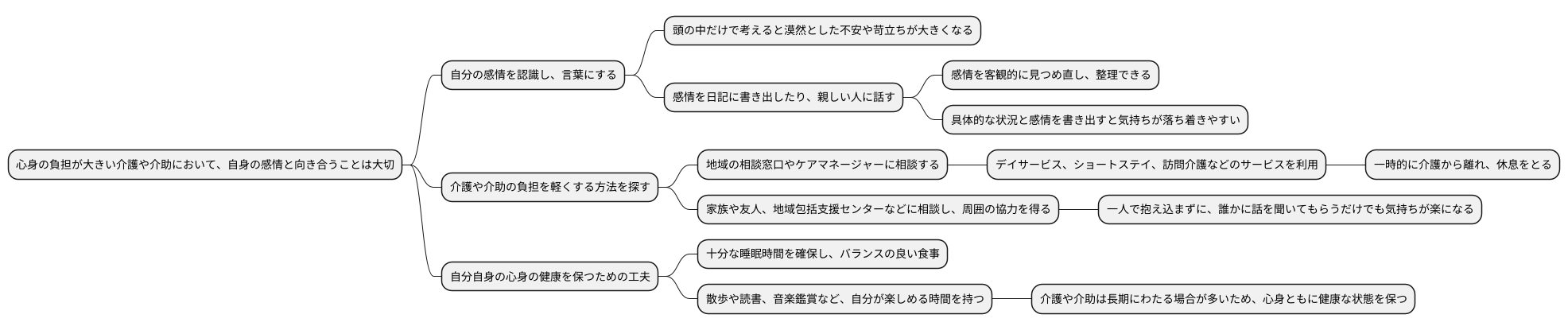

感情への対処

心身の負担が大きい介護や介助において、自身の感情と向き合うことはとても大切です。時に、感謝や愛情とともに、苛立ちや疲労、不安といった相反する感情が生まれることもあります。こうした複雑な感情を整理し、受け入れるために、いくつかの方法をご紹介いたします。

まず、自分の感情を認識し、言葉にすることから始めましょう。頭の中だけで考えていると、漠然とした不安や苛立ちが大きくなってしまうことがあります。感じたことを日記に書き出したり、親しい人に話したりすることで、感情を客観的に見つめ直し、整理することができます。例えば、「今日は利用者さんの食事介助中に、なかなか食べてくれなくてイライラしてしまった」といったように、具体的な状況と感情を書き出すと、気持ちが落ち着きやすくなります。

次に、介護や介助の負担を軽くする方法を探してみましょう。地域の相談窓口やケアマネージャーに相談し、デイサービスやショートステイ、訪問介護などのサービスを利用することで、一時的に介護から離れ、休息をとることができます。また、家族や友人、地域包括支援センターなどに相談し、周囲の協力を得ることも大切です。一人で抱え込まずに、誰かに話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。

さらに、自分自身の心身の健康を保つための工夫も必要です。十分な睡眠時間を確保し、バランスの良い食事を心がけましょう。また、散歩や読書、音楽鑑賞など、自分が楽しめる時間を持つことも大切です。介護や介助は長期にわたる場合が多いため、心身ともに健康な状態を保てるよう、継続的に自分自身を労わり、支えていくことが重要です。

周囲の支え

介護や介助をする人は、時に相反する気持ちを抱えることがあります。良いことをしているという思いと、責任の重さや負担感、自分の時間が持てないことへの不満などが入り混じるのです。こうした複雑な感情を抱える時、周囲の理解と支えは大変重要になります。

家族や友人は、まず話を丁寧に聞くことから始めましょう。介護や介助をする人の気持ちを理解しようと努め、「つらいね」「よく頑張っているね」など、共感の言葉を伝えるだけでも気持ちが楽になることがあります。真剣に耳を傾け、気持ちを分かち合う姿勢を示すことが、精神的な支えとなるのです。

具体的な行動で支えることも大切です。例えば、買い物や食事の準備、掃除や洗濯といった家事の手伝いを申し出てみましょう。たとえ短い時間でも、負担を軽減することにつながります。また、状況が許せば、一時的に介護や介助を代わりに行うのも良いでしょう。これにより、介護や介助をする人は休息を取ったり、自分の時間を確保したりすることができます。

さらに、専門機関の活用も検討してみましょう。市区町村の役所や地域包括支援センターなどに相談すれば、利用できるサービスや支援制度に関する情報を得ることができます。介護保険サービスや、一時的に介護を休めるショートステイ、訪問介護などのサービスを利用することで、心身の負担を和らげることができます。

周囲の温かい支えは、介護や介助をする人が複雑な感情を乗り越え、前向きに介護や介助を続けるための大きな力となります。周りの人が協力し、支え合うことで、より良い介護や介助を実現できるはずです。

| 周囲の人の役割 | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 話を丁寧に聞く、共感の言葉を伝える | 「つらいね」「よく頑張っているね」など、気持ちを理解しようと努める | 精神的な支えとなる、気持ちが楽になる |

| 具体的な行動で支える | 買い物、食事の準備、掃除、洗濯などの家事の手伝い 状況が許せば、一時的に介護や介助を代わりに行う |

負担を軽減する、休息や自分の時間の確保 |

| 専門機関の活用を促す | 市区町村の役所や地域包括支援センターなどに相談 介護保険サービス、ショートステイ、訪問介護などのサービス利用 |

心身の負担を和らげる |

専門家との連携

介護や介助は、心身ともに負担がかかるものです。悩みや不安を抱え込まずに、専門家との連携を積極的に活用していくことが大切です。

まず相談したいのが、ケアマネージャーです。ケアマネージャーは、介護が必要な方の状況を把握し、適切なケアプランを作成してくれます。介護サービスの利用手続きや、関係機関との連絡調整なども行ってくれるため、心強い存在となるでしょう。

また、医師や看護師も重要な役割を担います。被介護者の健康状態の管理はもちろんのこと、介護者自身の健康についても相談できます。介護による身体的・精神的な負担は大きいため、定期的な健康診断や、必要に応じて専門医の診察を受けることも検討しましょう。

心の悩みに関しては、カウンセラーへの相談が有効です。介護を通して生じる様々な感情、例えば、将来への不安や、被介護者との関係性における葛藤など、誰にも言えない悩みを打ち明けることができます。カウンセラーは、あなたの気持ちに寄り添いながら、問題解決のための助言をくれます。

地域によっては、介護者や介助者向けのサポートグループや研修会なども開催されています。これらの場では、同じ境遇にある人たちと交流し、情報交換や悩みを共有することができます。一人で抱え込んでいると気づかない視点や具体的な対処方法を知ることができるかもしれません。また、専門家の講演や講習を通して、介護に関する知識や技術を深めることもできます。

専門家との連携や地域資源の活用は、介護の負担を軽減し、より良い介護を実現するための重要な鍵となります。ためらわずに、積極的に外部の力を借りていきましょう。

| 相談相手 | 相談内容 | メリット |

|---|---|---|

| ケアマネージャー | ケアプラン作成、介護サービス利用手続き、関係機関との連絡調整 | 適切なケアプランに基づいたサービス利用、手続きの簡素化、多職種連携の円滑化 |

| 医師・看護師 | 被介護者の健康管理、介護者の健康相談 | 健康状態の把握、適切な医療・ケアの提供、介護者の健康維持 |

| カウンセラー | 介護による精神的な悩み、将来への不安、被介護者との関係性における葛藤 | 精神的な負担の軽減、問題解決のための助言、心の健康維持 |

| サポートグループ・研修会 | 情報交換、悩み共有、専門家からの助言、介護知識・技術の習得 | 新たな視点の獲得、具体的な対処方法の習得、知識・技術の向上、仲間づくり |

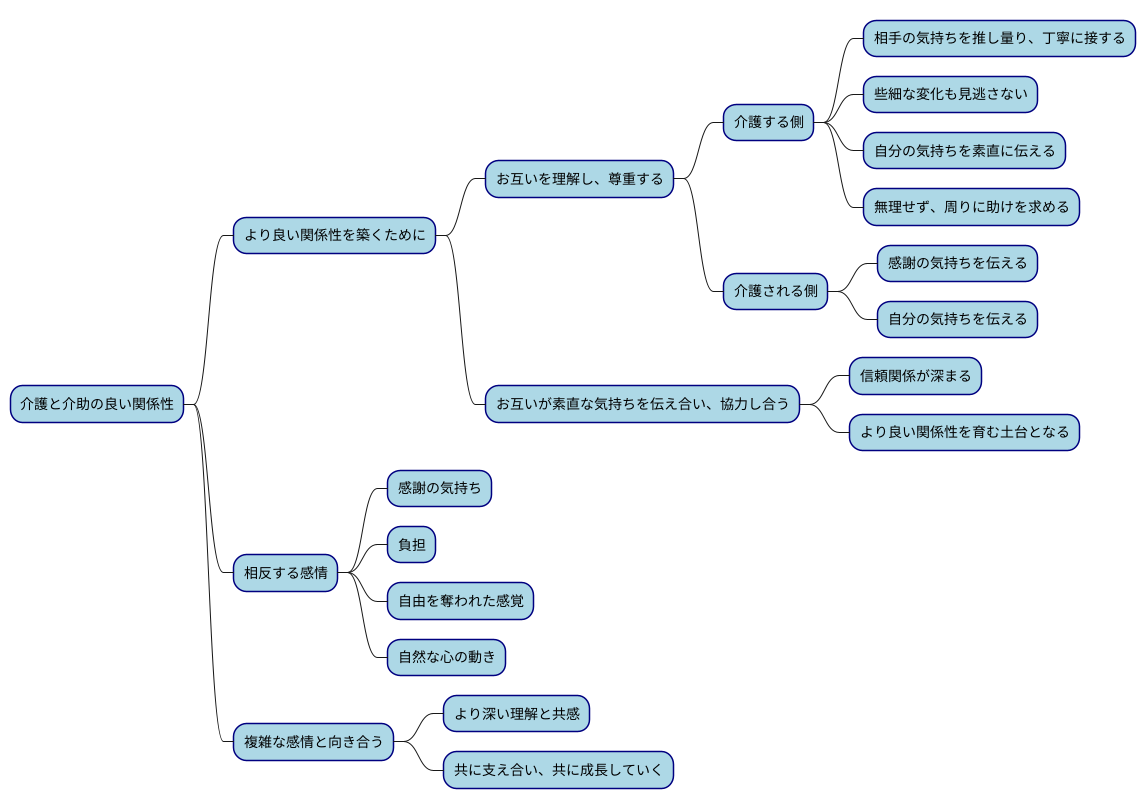

より良い関係性の構築

人と人とが支え合う介護や介助の関係において、より良い関係性を築くことは、何よりも大切です。その道のりは、決して平坦ではありません。時に、介護する側もされる側も、複雑な感情を抱えることがあります。例えば、感謝の気持ちと同時に、負担に感じたり、自由を奪われたように感じたりすることもあるでしょう。このような相反する感情は、決して悪いことではありません。むしろ、自然な心の動きと言えるでしょう。

より良い関係性を築くためには、まずお互いを理解し、尊重することが大切です。介護する側は、相手の気持ちを推し量り、丁寧に接するよう心がけましょう。些細な変化も見逃さず、言葉だけでなく、表情や仕草にも気を配りましょう。また、自分の気持ちも素直に伝えることが大切です。つらい時、疲れた時は、無理をせず、周りに助けを求めましょう。

一方、介護される側は、感謝の気持ちを伝えることを心がけましょう。「ありがとう」の言葉はもちろん、笑顔で応えるだけでも、介護する側の大きな励みになります。また、自分の気持ちを伝えることも大切です。何がしたいのか、何がつらいのか、遠慮なく伝えましょう。

お互いが素直な気持ちを伝え合い、協力し合うことで、少しずつ信頼関係が深まります。そして、その信頼関係が、より良い関係性を育む土台となるのです。複雑な感情に戸惑うこともあるでしょう。しかし、そうした感情と向き合うことで、より深い理解と共感が生まれる可能性もあります。共に支え合い、共に成長していく、そんな温かい関係性を築いていきましょう。