積極的な支援:アグレッシブ・ケースワーク

介護を学びたい

先生、「アグレッシブ・ケースワーク」って、どういう意味ですか? 介護と介助に関係ある用語みたいですが、よく分かりません。

介護の研究家

いい質問だね。「アグレッシブ・ケースワーク」は、問題を抱えていて、本当は福祉の支援が必要なのに、自分からは助けを求めない人たちに、私たち支援する側が積極的に働きかける援助活動のことだよ。例えば、家庭訪問をして困りごとを聞いたり、解決の手助けをしたりするんだ。

介護を学びたい

自分から助けを求めない人に、支援側が働きかけるんですね。でも、押し付けがましくならないのでしょうか?

介護の研究家

そうだね、その点はとても大切だ。押し付けにならないように、相手の気持ちを尊重しながら、信頼関係を築くことが重要なんだ。そして、あくまで本人が自らの意思で問題解決に取り組めるよう、支援していくんだよ。

アグレッシブ・ケースワークとは。

『積極的個別援助活動』とは、介護や介助が必要な状態であるにもかかわらず、自分から助けを求めない人に対して、支援する側が自ら進んで働きかけ、家庭訪問などを通して問題解決を図る活動のことです。これは『アグレッシブ・ケースワーク』と呼ばれることもあります。

はじめに

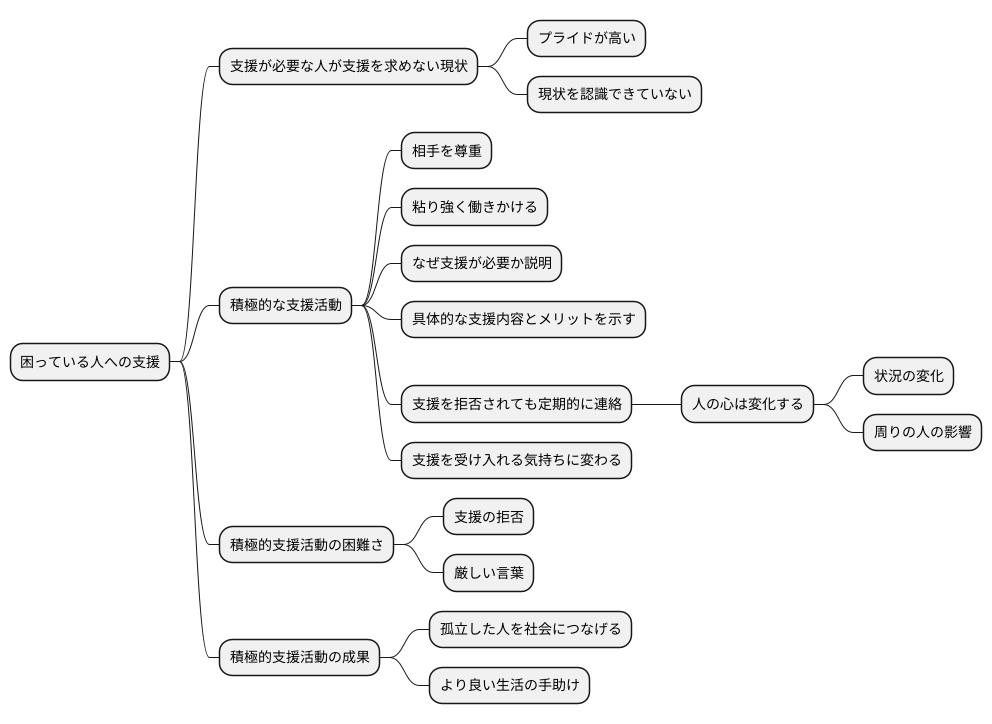

困っている人々に寄り添い、支えることは社会福祉の大切な役割です。しかし、現実には支援が必要な人々が、様々な理由で支援を求めないという難しい状況に直面することがあります。彼らは、プライドが高い、あるいは現状を認識できていないなどの理由で、自ら助けを求めることができないのです。このような状況で、私たちはどうすれば良いのでしょうか。ただ手をこまねいているだけでは、状況は悪化するばかりです。そこで重要となるのが、困っている人々に積極的に働きかける支援活動です。

この積極的な支援活動は、相手を尊重しつつ、粘り強く働きかける姿勢が求められます。まず、なぜ支援を必要としているのかを丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。そして、どのような支援が可能なのか、その支援を受けることでどのようなメリットがあるのかを具体的に示す必要があります。また、支援を拒否された場合でも、すぐに諦めるのではなく、定期的に連絡を取り続けるなど、継続的な働きかけが大切です。なぜなら、人の心は変化するものであり、最初は拒否していたとしても、状況の変化や周りの人の影響によって、支援を受け入れる気持ちに変わる可能性があるからです。

この積極的な支援活動は、時に困難を伴うこともあります。支援を拒否されるだけでなく、厳しい言葉を投げかけられることもあるかもしれません。しかし、私たちが諦めずに粘り強く働きかけることで、孤立し、困っている人々を社会につなげ、より良い生活を送るための手助けをすることができるのです。地道な努力の積み重ねが、やがて大きな成果につながると信じて、活動を続けていくことが重要です。

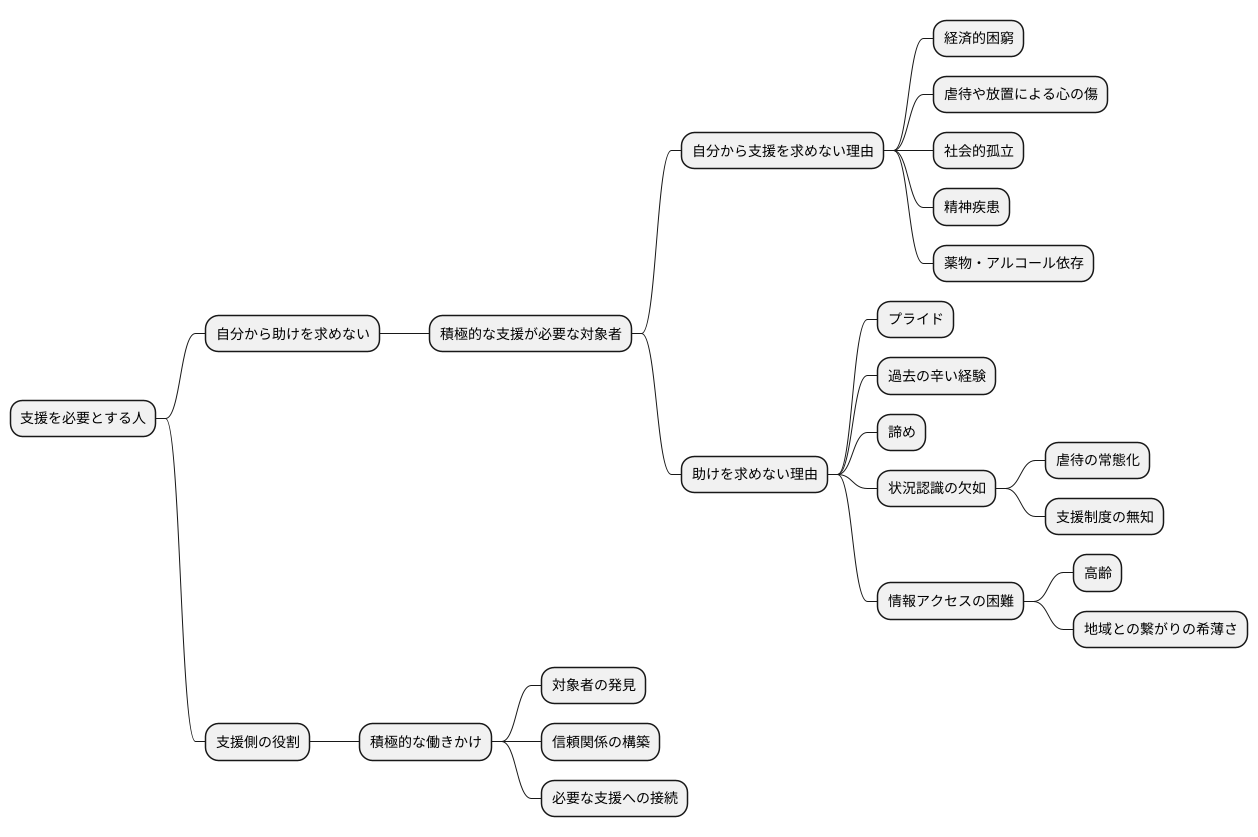

対象となる人々

支援を必要とする人々の中には、様々な困難を抱えながらも、自分から助けを求めない人々がいます。こうした人々こそが、積極的に働きかける支援が必要な、いわゆる対象者となります。自分から支援を求めない理由は、人それぞれです。例えば、経済的に困窮していたり、虐待や放置によって心に傷を負っていたりするかもしれません。また、誰ともつながりを持たずに孤立している、心の病を抱えている、あるいは、お酒や薬物に依存している場合も考えられます。こうした困難を抱えているにも関わらず、福祉施設や相談機関などに助けを求めないのには、それなりの理由があります。

中には、プライドが高く、助けを求めることを恥ずかしいと感じている人もいます。また、過去に辛い経験をして、他人を信じられなくなっている人もいるでしょう。あるいは、もうどうにもならないと諦めてしまっている人もいるかもしれません。

さらに、自分が置かれている状況の深刻さに気づいていない場合もあります。例えば、虐待を受けていても、それが当たり前だと思ってしまっている子どももいます。また、支援を受けられる場所や制度があることを知らない人も少なくありません。特に高齢の方や、地域とのつながりが薄い方は、必要な情報を手に入れにくい状況にあります。

こうした人々に対しては、ただ待っているだけでは適切な支援を届けることはできません。なぜなら、彼らは自分から助けを求めてこないからです。そこで、支援を行う側が積極的に働きかける必要があります。困難を抱えている人々を探し出し、彼らと信頼関係を築き、必要な支援へとつなげていく。それが、対象となる人々への支援において、大変重要なことなのです。

支援の進め方

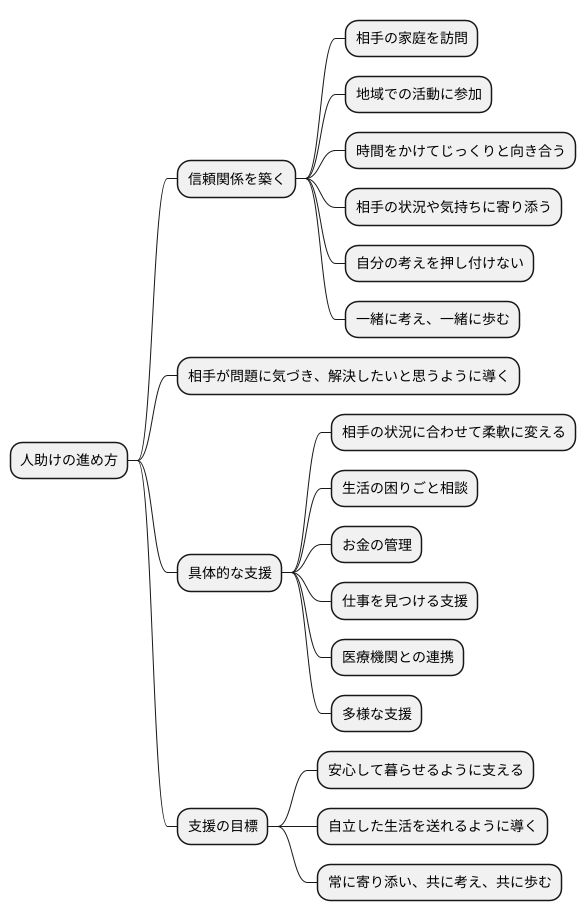

人助けをする際の進め方について、詳しく説明します。

まず何よりも大切なのは、相手との信頼関係を築くことです。信頼関係がなければ、どんなに良い支援をしようとしても、うまくいきません。

そのためには、相手の家庭を訪問したり、地域での活動に参加したりして、時間をかけてじっくりと向き合う必要があります。

相手の置かれている状況や気持ちに寄り添い、丁寧に理解しようと努めなければなりません。

決して自分の考えを押し付けてはいけません。

相手の気持ちを尊重し、一緒に考え、一緒に歩んでいく姿勢が大切です。

相手が自分の問題に気づき、それを解決したいという気持ちを持つように導いていくことが、支援の第一歩です。

そして、具体的な支援の内容は、相手の状況に合わせて柔軟に変えていく必要があります。

例えば、生活の困りごとについて相談に乗ったり、お金の管理を手伝ったり、仕事を見つけるための支援をしたり、病院などの医療機関と連携を取ったりと、多様な支援が考えられます。

生活全般に関わる相談から、仕事、健康、お金のことまで、それぞれの状況に合った適切な支援を提供することで、相手が安心して暮らせるように支え、最終的には自立した生活を送れるように導いていくことが、私たちの目指すところです。

常に寄り添い、共に考え、共に歩むことで、相手がより良い人生を送れるように、力を尽くしていくことが大切です。

アグレッシブ・ケースワークの重要性

近年、支援を必要としているにも関わらず、様々な理由からその存在に気づかれなかったり、支援につながることができない人々が増えています。このような状況の中で、「攻めの福祉」とも呼ばれる積極的支援活動の重要性が高まっています。この活動は、問題を抱えている人々を待つのではなく、こちらから積極的に働きかけることで、困っている状態をいち早く発見し、迅速に支援を提供することを目指しています。

この積極的支援活動は、特に支援を必要としていることに気づいていない人や、支援を求めることにためらいを感じている人にとって大きな意味を持ちます。例えば、高齢や障がい、経済的な困難を抱えている人の中には、プライドや周囲の目を気にして、助けを求めることをためらってしまう場合も少なくありません。このような人々に、こちらから積極的に働きかけることで、必要な支援を届けることができます。また、問題が深刻化する前に早期に介入することで、より少ない費用と労力で大きな効果を上げることが期待できます。例えば、生活に困窮している人が路上生活に陥ってしまう前に、住居や就労の支援を行うことで、より自立した生活を送れるように手助けすることが可能になります。

さらに、この活動は、支援を受ける人々が自分自身の力を取り戻し、社会参加を促進する上でも大きな役割を果たします。支援を受ける中で、自分自身の可能性に気づき、自信を取り戻すことができます。そして、地域社会とのつながりを築き、社会の一員として活躍していくことができるようになります。すべての人が、必要な時に適切な支援を受けられる社会を実現するために、関係機関が連携して、地域全体で支え合う仕組みを構築していくことが重要です。そして、この積極的支援活動をより広く普及させ、発展させていくことが、誰もが安心して暮らせる社会につながると考えられます。

| 積極的支援活動のメリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 迅速な支援提供 | 困っている状態をいち早く発見し、迅速に支援を提供 | – |

| 支援をためらう人への支援 | プライドや周囲の目を気にして、助けを求めることをためらってしまう人にも支援を届ける | 高齢者、障がい者、経済的困難を抱える人 |

| 早期介入による効果 | 問題が深刻化する前に早期に介入することで、より少ない費用と労力で大きな効果を期待 | 生活困窮者が路上生活に陥る前に、住居や就労の支援を行う |

| 社会参加の促進 | 支援を受ける人々が自分自身の力を取り戻し、社会参加を促進 | 支援を通して、可能性に気づき、自信を取り戻し、地域社会とのつながりを築く |

| 地域全体での支援体制 | 関係機関が連携し、地域全体で支え合う仕組みを構築 | – |

| 安心できる社会の実現 | 積極的支援活動を普及させ、誰もが安心して暮らせる社会を目指す | – |

課題と展望

人が自らの人生を歩むお手伝いをする上で、いくつかの壁があります。まず、お手伝いをする側の負担が大きいという点が挙げられます。寄り添うためには、時間と労力、そして精神的なエネルギーが必要不可欠です。時に、相手の気持ちを受け止めきれず、疲れてしまうこともあります。次に、お手伝いを受ける人としっかりとした信頼関係を築くには時間がかかるという点です。心を開いてもらうには、時間をかけて少しずつ関係を深めていく必要があります。すぐに打ち解けられるとは限りません。また、個人的な情報を取り扱うため、秘密を守る難しさも課題です。どこまで踏み込んで話を聞いて良いのか、情報をどのように管理するのか、常に慎重な判断が求められます。

これらの壁を乗り越えるためには、様々な取り組みが必要です。お手伝いをする人への学びの機会や相談できる場を増やすことが大切です。定期的に研修を行い、知識や技術を向上させるだけでなく、日々の活動で抱える悩みや不安を共有し、解決策を探る場を設ける必要があります。また、病院や役所など、関係する組織との協力体制をより強固にすることも重要です。情報を共有し、それぞれの役割を明確にすることで、よりスムーズで効果的なお手伝いが可能になります。さらに、地域の人々全体の理解を深めることも必要不可欠です。困っている人がいたら、周りの人が自然に手を差し伸べられるような、温かい社会を作っていく必要があります。

誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、これらの課題に真剣に向き合い、より良いお手伝いの仕組みを作っていく必要があります。そして、粘り強く努力を続けることで、誰もが自分らしく生きられる社会を目指していく必要があるのです。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| お手伝いをする側の負担が大きい | 学びの機会や相談できる場を増やす 関係する組織との協力体制をより強固にする |

| お手伝いを受ける人としっかりとした信頼関係を築くには時間がかかる | |

| 秘密を守る難しさ | |

| より良いお手伝いの仕組みを作る必要性 | 粘り強く努力を続ける |

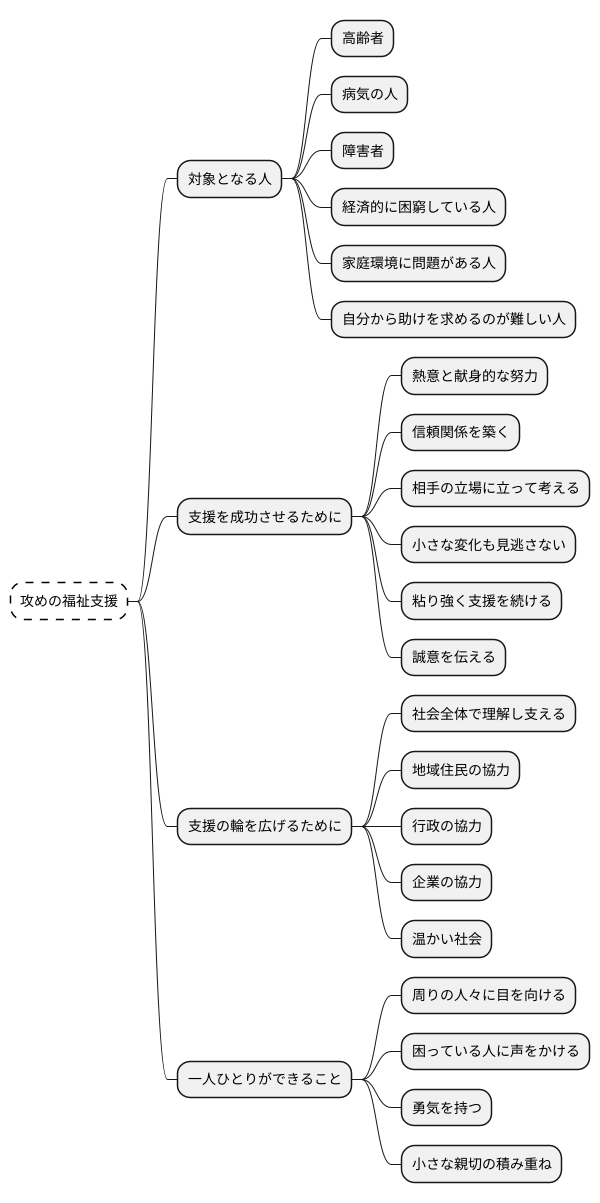

まとめ

困っている人に対して、その人が助けを求めていなくても、こちらから積極的に働きかけて支援を行うのが、攻めの姿勢の福祉支援です。これは、自分から助けを求めることが難しい人々にとって、大きな希望となります。例えば、高齢や病気、障害、また、経済的な困窮や家庭環境の問題などで苦しんでいても、どうすれば良いのか分からなかったり、誰に相談すれば良いのか分からなかったり、あるいは、プライドが邪魔をして自分からは言い出せなかったりする人がいます。そのような人々にとって、支援者が積極的に手を差し伸べることは、まさに希望の光となるでしょう。

この支援を成功させるためには、支援する側の熱意と献身的な努力が欠かせません。なぜなら、相手は必ずしも支援を受け入れる準備ができているわけではないからです。信頼関係を築くためには、時間と労力を惜しまず、根気強く寄り添う必要があります。相手の気持ちを理解しようと努め、相手の立場に立って考えることが大切です。そして、どんな小さな変化も見逃さず、粘り強く支援を続けることで、少しずつ状況は好転していきます。多くの場合、最初はなかなか心を開いてくれませんが、支援者の誠意が伝わるにつれて、徐々に心を開き、協力してくれるようになるのです。

そして、この支援の輪を広げていくためには、社会全体でこの取り組みを理解し、支えていく必要があります。支援者だけが頑張るのではなく、地域住民、行政、企業など、様々な立場の人々が協力し合うことで、より多くの人々を支援することができます。例えば、地域住民が困っている人を見守ったり、行政が相談窓口を設けたり、企業が支援活動に協力するなど、できることはたくさんあります。社会全体が温かい目で見守り、支え合うことで、より温かい社会を作っていけるのではないでしょうか。

私たち一人ひとりが、周りの人々に目を向け、困っている人がいたら積極的に声をかける、そんな社会を目指していきたいものです。そのためにも、まずは私たち自身が、困っている人に気づき、手を差し伸べられる勇気を持つことが大切です。小さな親切の積み重ねが、大きな変化を生み出していくと信じています。