高齢者の権利を守る擁護者

介護を学びたい

先生、「アドボケイト」って、高齢者の代わりに何かをする人ってことですか?例えば、代わりにご飯を食べさせてあげたりとか。

介護の研究家

そうだね、高齢者のために行動する人ではあるけれど、ご飯を食べさせる「介助」とは少し違うよ。アドボケイトは、高齢者自身の権利を守ったり、高齢者が言いたいことを代わりに伝えたりする役割をする人のことなんだ。

介護を学びたい

じゃあ、例えばどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、寝たきりで自分の希望を伝えられない高齢者の代わりに、意思をくみ取って病院の先生に伝えたり、施設で不当な扱いを受けている高齢者の代わりに、権利を守るように訴えたりするんだよ。

アドボケイトとは。

「介護」と「介助」について説明します。

『権利擁護者』とは、他人の権利を守り、代わりに意見を表明する人のことです。

自分の考えや権利をうまく伝えられないお年寄りの代わりに、その人の考えや権利を主張します。

寝たきりのお年寄りや認知症のお年寄りは、自分の権利を守ってもらったり、してほしいことを伝えたりすることをためらう場合もあるため、お年寄りの気持ちに寄り添うことが大切です。

擁護者の役割

年を重ねるにつれて、誰でも心身の力が少しずつ衰えていきます。中には病気や障がいによって、自分の気持ちをうまく伝えられなくなったり、望む暮らしを実現するための手続きが難しくなったりする方もいます。このような状況にある高齢の方々の代わりに、その方の権利や思いを守り、伝える役割を担うのが擁護者です。

擁護者はまず、高齢の方の言葉にじっくりと耳を傾け、その方の気持ちに寄り添うことから始めます。どのような暮らしを望んでいるのか、どんなことで困っているのか、その方の立場に立って丁寧に理解することが大切です。そして、その方が望む生活を実現するために、必要な手助けやサービスが受けられるように、様々な機関と連携して活動します。

例えば、介護サービスを利用したいけれど手続きが分からないという方には、申請の手続きを一緒に行ったり、制度の内容を分かりやすく説明したりします。また、施設に入所している高齢の方が、施設での生活に不満を感じている場合には、その方の思いを施設側に伝え、改善を求めることもあります。

擁護活動を行う上で大切なのは、常に高齢の方の意思を尊重することです。自分の価値観を押し付けるのではなく、高齢の方が自分らしく、尊厳を持って生活できるよう支えることが擁護者の使命です。そのためには、社会福祉制度や介護保険制度などの知識も必要不可欠です。制度の内容を理解していなければ、高齢の方に適切な助言や支援を行うことはできません。

高齢化が進む現代社会において、擁護者の役割はますます重要になっています。高齢の方々が安心して暮らせる社会を築くためには、擁護者のような存在が欠かせないと言えるでしょう。

| 擁護者の役割 | 活動内容 | 重要なポイント |

|---|---|---|

| 高齢者の権利と想いを守り、伝える |

|

|

高齢者の思いを汲み取る

高齢者の権利を守るためには、その方の気持ちを理解することが何よりも大切です。言葉でうまく伝えられない時でも、表情や身振り、行動などから、本当に何を伝えたいのかを理解しようと努めることが重要です。

高齢者の方々は、長い人生の中で様々な経験を積んでこられました。そのため、お一人お一人、異なる価値観や考え方を持っていらっしゃいます。過去の出来事や今の状況、周りの環境などを理解することで、より適切な手助けをすることができます。

高齢者の方と信頼関係を築き、安心して気持ちを話せるような温かい関係を築くことが大切です。焦らず、時間をかけてじっくり向き合うことで、高齢者の方が本当に必要としているものが見えてきます。例えば、言葉で「大丈夫」と仰っていても、表情が曇っていたり、視線を合わせなかったりする場合は、何か困っていることがあるのかもしれません。そのような時は、「何かお困りですか?」と優しく声をかけ、じっくり話を聞いてみましょう。

また、高齢者の方々は、これまでの長い人生で培ってきた誇りや自尊心を持っています。支援をする際も、その方の尊厳を傷つけないように、敬意を払い、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。そして、少しでも自分でできることは、自分で行えるようにサポートし、自立を促すことも大切です。

高齢者の方の気持ちを理解しようと努め、信頼関係を築くことで、より良い支援を提供できるようになります。焦らず、時間をかけて寄り添うことが、高齢者の方々の安心感に繋がり、心豊かな生活を送るためのかけがえのない一歩となるのです。

| 高齢者の権利を守るためのポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 高齢者の気持ちを理解する | 言葉以外のコミュニケーションにも注目し、真意を汲み取る。過去の経験、現状、環境を理解する。 |

| 信頼関係を築く | 時間をかけて向き合い、安心して話せる雰囲気を作る。「大丈夫」という言葉の裏にある真意を汲み取る。 |

| 尊厳を守る | 敬意を払い、丁寧な言葉遣いを心がける。 |

| 自立を支援する | 可能な限り自分で行えるようにサポートする。 |

| 時間をかけて寄り添う | 安心感を与え、心豊かな生活を支援する。 |

権利侵害への対応

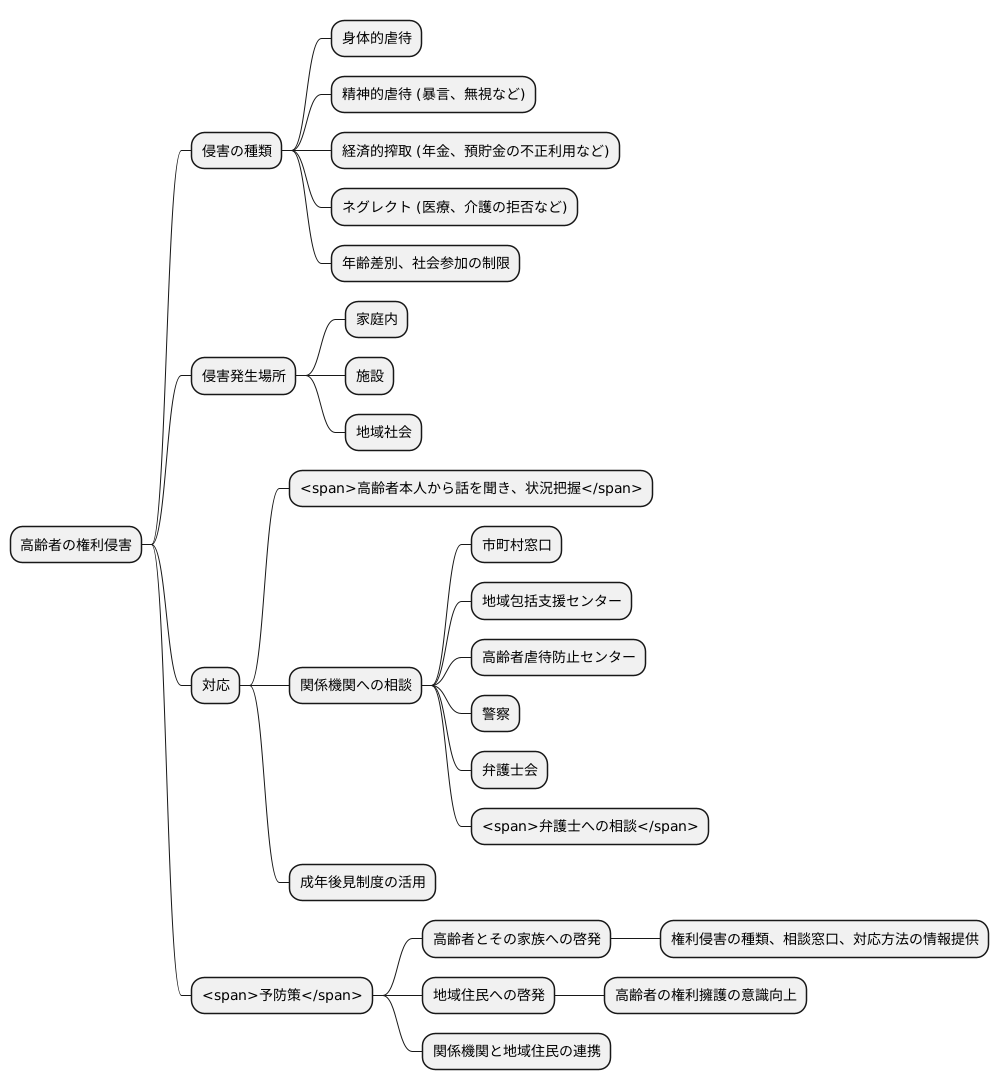

高齢者の持つ権利は、残念ながら様々な場面で侵害される可能性があります。身体的、精神的、経済的な弱みに付け込んだ悪質な行為は後を絶ちません。高齢者を守る立場の支援者には、権利侵害を早期に発見し、迅速かつ適切な対応をすることが求められます。

権利侵害には、身体的な虐待以外にも、暴言や無視といった精神的な虐待、年金や預貯金の不正利用といった経済的な搾取、医療や介護の拒否といったネグレクトなど、様々な形があります。また、年齢を理由とした差別や社会参加の制限といった人権侵害も深刻な問題です。これらの侵害は、家庭内だけでなく、施設や地域社会など、あらゆる場所で起こりうることを忘れてはいけません。

権利侵害が疑われる場合、まずは高齢者本人から話を聞き、状況を丁寧に把握することが大切です。そして、必要に応じて、市町村の窓口、地域包括支援センター、高齢者虐待防止センター、警察、弁護士会などの関係機関に相談し、連携を取りながら対応を進める必要があります。法律の専門家である弁護士に相談することも有効な手段の一つです。状況によっては、成年後見制度の活用も検討する必要があるでしょう。

権利侵害を未然に防ぐためには、高齢者自身やその家族に対する啓発活動も重要です。権利侵害の種類や相談窓口、対応方法などについて、分かりやすく情報を提供することで、早期発見・早期対応につながります。また、地域住民への啓発活動を通じて、高齢者の権利擁護に対する社会全体の意識を高めることも大切です。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、関係機関や地域住民が連携し、権利侵害への意識を高め、未然に防ぐための継続的な取り組みが不可欠です。

家族との連携

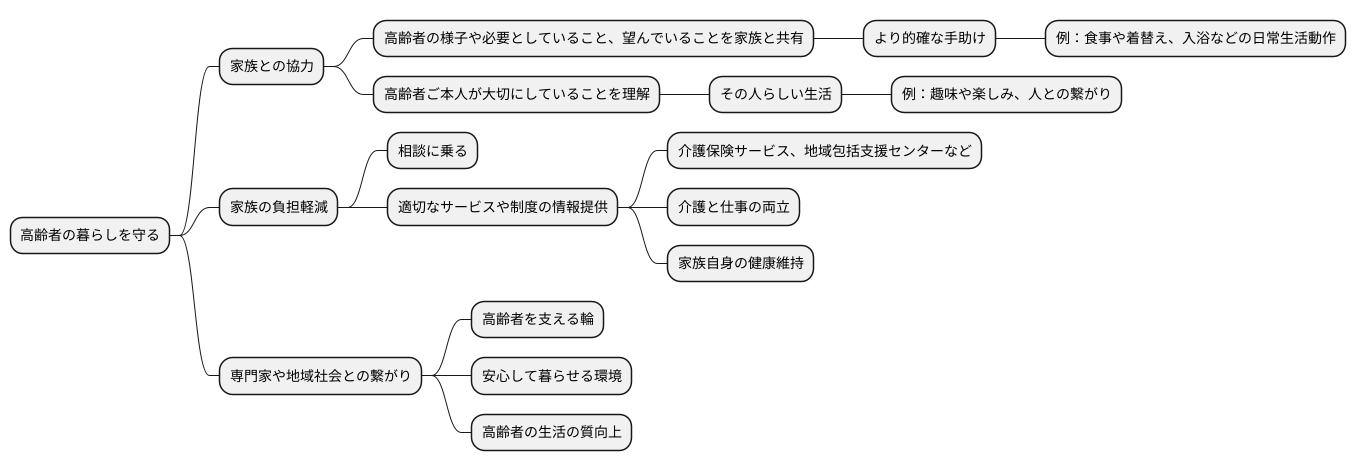

高齢者の暮らしを守るためには、家族との協力が欠かせません。家族は高齢者の生活を一番近くで支え、日々の変化に気づきやすい存在です。高齢者の暮らしをより良くするためには、家族と積極的に話をすることが大切です。

まず、高齢者ご本人の様子や必要としていること、望んでいることを家族と共有することで、より的確な手助けができます。例えば、食事や着替え、入浴などの日常生活動作で困っていることがあれば、必要な支援を検討することができます。また、趣味や楽しみ、人との繋がりなど、高齢者ご本人が大切にしていることを理解することで、その人らしい生活を支えることができます。

さらに、家族が介護で負担を感じている場合には、相談に乗ったり、適切なサービスや制度の情報を伝えることも重要です。介護による肉体的、精神的、経済的な負担は、家族の生活にも大きな影響を与えます。介護保険サービスや地域包括支援センターなど、利用できる制度を案内することで、家族の負担を軽くし、介護と仕事の両立や、家族自身の健康維持を支援することができます。

家族だけで抱え込まず、専門家や地域社会と繋がりを持つことで、高齢者を支える輪を広げることができます。高齢者ご本人、家族、そして支援者が協力して、安心して暮らせる環境を作ることで、高齢者の生活の質を高め、より豊かな生活を送ることができるように支援していくことが大切です。

地域社会との連携

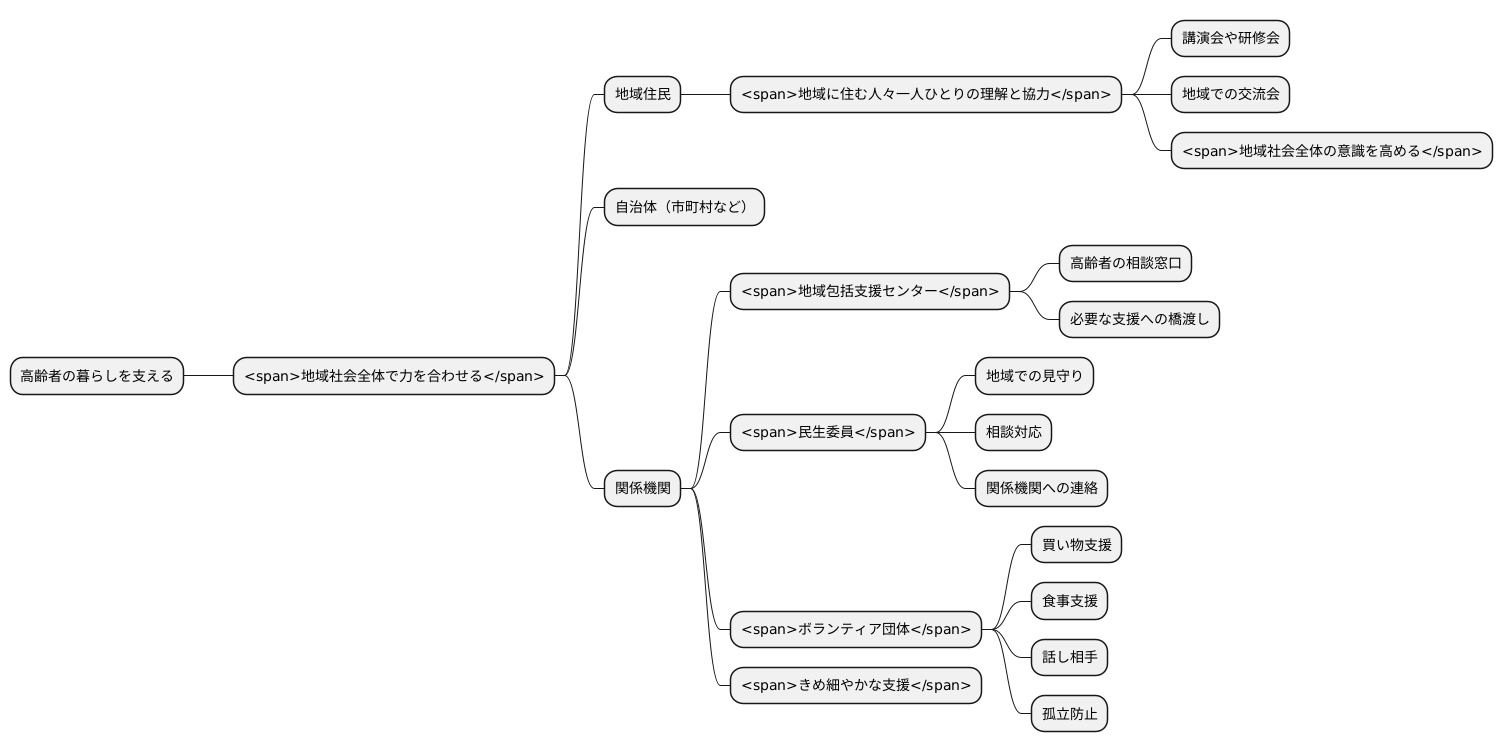

高齢者の暮らしを支えるためには、地域社会全体で力を合わせることが何よりも大切です。高齢者の権利を守り、安心して毎日を送れるようにするためには、地域に住む人々、市町村などの自治体、そして関係する様々な機関が協力し合う必要があります。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく生き生きと暮らせる環境を作るためには、地域社会全体で支える仕組みを作ることが重要です。

地域には、高齢者を支援するための様々な機関が存在します。例えば、地域包括支援センターは、高齢者の相談窓口として、必要な支援につなぐ役割を担っています。また、民生委員は、地域の中で高齢者の様子を見守り、困っていることがあれば相談に乗ったり、必要な支援を関係機関に繋いだりするなど、地域に密着した活動をしています。さらに、ボランティア団体も、様々な形で高齢者の支援に関わっています。買い物や食事の支度、話し相手など、高齢者の生活を支える活動を通して、地域での繋がりを築き、孤立を防ぐ役割も果たしています。これらの機関が互いに連携し、それぞれの役割を活かすことで、高齢者一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな支援を提供することが可能になります。

高齢者への支援は、関係機関だけが担うものではありません。地域に住む人々一人ひとりの理解と協力も、大変重要です。高齢者の権利を守るための活動について、地域住民に広く知ってもらうための取り組みが必要です。例えば、講演会や研修会、地域での交流会などを開催することで、高齢者の置かれている状況や、必要な支援について理解を深めてもらうことができます。高齢者に対する偏見や差別をなくし、地域社会全体の意識を高めることで、高齢者にとってより暮らしやすい地域を作ることができるはずです。誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには、地域住民一人ひとりが、高齢者の権利擁護について関心を持ち、積極的に協力していくことが大切です。