医療的ケアとは何か?

介護を学びたい

先生、「医療的ケア」って、介護や介助とどう違うんですか?なんか難しそうで…

介護の研究家

そうだね、少し難しいね。簡単に言うと、医療的ケアは「痰の吸引」や「管を使っての栄養補給」、「のどに開けた穴のお手入れ」など、ふだんの生活で必要な医療行為のことだよ。命に関わることもあるから、資格を持った人が、お医者さんや看護師さんと連携しながら行う必要があるんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、誰でもできるわけではないんですね。介護や介助とは違う特別な行為ってことですね。

介護の研究家

その通り!介護や介助は日常生活のサポート全般を指すけど、医療的ケアは医療行為の一環なんだ。だから、より専門的な知識と技術が必要になるんだよ。

医療的ケアとは。

『医療的ケア』とは、学校や自宅、施設などで、家族や介護をする人が、日常生活で必要な手助けを行うことを指します。例えば、たんの吸引、管を通して栄養を送ること、喉に開けた穴の清潔を保つことなどです。介護をする人が医療的ケアを行う場合は、必要な資格を取り、条件を満たしていなければ行うことができません。また、ケアを行う事業所は都道府県に申請して登録されている必要があります。医療行為の一部なので、お医者さんの指示や看護師さんとの連携が大切です。

医療的ケアの概要

医療的ケアとは、病気や障がいのある人が、日常生活を送る上で必要な医療行為のことを指します。これらの行為は、医師の指示のもと、看護師や介護職員といった専門家、あるいは家族などによって行われます。

具体的には、どのようなケアがあるのでしょうか。例えば、肺に溜まった痰を取り除く喀痰吸引や、口から食事をとることが難しい場合に栄養を届ける経管栄養、呼吸を助けるための気管切開部の衛生管理などがあります。また、寝たきりなどでできる床ずれ(褥瘡)の処置や、糖尿病の管理に必要な血糖測定とインスリン注射、呼吸を助ける人工呼吸器の管理なども医療的ケアに含まれます。

これらのケアが必要な人は、生まれたときからの病気を持つ子どもから、事故の後遺症を持つ人、あるいは加齢に伴う病気を持つ高齢者まで、年齢や背景は様々です。そして、医療的ケアは病院だけでなく、自宅や学校、介護施設など、様々な場所で提供されています。

医療的ケアは、ただ病気を治すためだけの医療行為とは異なります。その人らしく、安心して日常生活を送るための、とても大切な支えなのです。適切な医療的ケアを提供することで、生活の質を向上させ、社会への参加を促し、より豊かな人生を送ることができるようになります。そのため、医療的ケアは、単に医療行為を提供するだけでなく、その人の気持ちや生活に寄り添いながら、心を込めて行うことが大切です。

| 医療的ケアの定義 | 具体的なケアの内容 | ケアが必要な人 | ケアの提供場所 | 医療的ケアの意義 |

|---|---|---|---|---|

| 病気や障がいのある人が、日常生活を送る上で必要な医療行為 |

|

|

|

|

提供の場

医療が必要な世話は、病院だけでなく、実に様々な場所で提供されています。まず、学校では、看護師や養護教諭といった職員に加え、必要に応じて外部から派遣された医療の専門家が、医療が必要な子供たちの世話にあたります。子供たちは、健康状態に不安を抱えることなく、安心して学校生活を送ることができます。

次に、家庭では、家族が中心となって世話にあたります。しかし、家族だけで全てを担うのは大変なため、訪問看護師やホームヘルパーなどの専門家が、定期的に家庭を訪問し、家族と一緒に子供たちの健康管理を行います。家族が安心して子供たちの世話を続けられるよう、専門家による指導や、地域社会による支援体制の構築が重要です。家族と専門家、そして地域社会が協力し合うことで、子供たちは住み慣れた家庭で、安心して暮らすことができます。

さらに、介護が必要な人々が暮らす施設でも、医療が必要な世話は重要な役割を担っています。入所している人それぞれに合わせた、きめ細やかな世話の提供が求められます。そのため、施設で働く職員は、医療に関する専門的な知識や技術を身につけるための研修を定期的に受けています。また、近くの病院などの医療機関と緊密に連携を取り、緊急時にも迅速に対応できる体制を整えています。このように、医療が必要な世話は、病院だけでなく、学校や家庭、介護施設など、様々な場所で、多様な立場の人々によって提供されています。子供から高齢者まで、誰もが安心して暮らせる社会の実現のためには、医療と福祉が連携し、地域全体で支え合うことが大切です。

| 場所 | 提供者 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 学校 | 看護師、養護教諭、外部医療専門家 | 医療ケア、健康管理 |

| 家庭 | 家族、訪問看護師、ホームヘルパー | 健康管理、指導、地域支援 |

| 介護施設 | 施設職員(研修受講)、医療機関 | 個別ケア、緊急対応 |

資格と条件

介護の現場で、医療行為にあたる世話をする場合には、一定の資格と条件が必要となります。たんの吸引や管を通して栄養を送るといった医療的な世話は、医師の指示のもと行われる医療行為です。そのため、資格を持たない人がこれらを行うことは法律で禁じられています。介護職員は、それぞれの医療行為に対応した資格を取り、研修を受ける必要があります。

例えば、たんの吸引を行うためには、「たんの吸引等研修」を修了していなければなりません。この研修では、たんの吸引の手順や注意点、緊急時の対応などを学びます。安全にたんの吸引を行うための知識と技術を習得することが目的です。研修の内容は、座学だけでなく、実技演習も含まれています。実際に人形を使って練習することで、より実践的な技術を身につけることができます。

また、医療的な世話をする事業所も、都道府県に申請して登録する必要があります。登録の際には、施設の設備や人員配置、提供する医療行為の内容などを審査されます。これは、利用者が安全に医療行為を受けられる環境を確保するためです。

これらの資格や登録は、安全で適切な医療的世話をするために欠かせません。利用者にとって、安心して医療行為を受けられることは非常に重要です。そのため、事業所を選ぶ際には、資格や登録の有無を確認することをお勧めします。資格や登録の情報は、事業所のホームページやパンフレットなどに掲載されていることが多いです。また、都道府県の担当部署に問い合わせることで、登録状況を確認することもできます。安心して質の高い医療的世話を受けるためにも、事業所選びの際には、資格や登録についてしっかりと確認しましょう。

| 行為 | 対象 | 必要事項 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 医療的ケア(例:たんの吸引、経管栄養) | 介護職員 | 対応する資格取得、研修受講(例:たんの吸引等研修) 研修内容:座学、実技演習 |

安全な医療行為の実施 知識・技術の習得 |

| 医療的ケアの提供 | 事業所 | 都道府県への申請・登録 審査項目:設備、人員配置、提供する医療行為の内容 |

利用者の安全確保 適切な医療行為提供体制の確保 |

連携の重要性

医療行為を伴う世話においては、様々な立場の人々が力を合わせることがとても大切です。医師、看護師、介護職員、そして家族など、それぞれの役割を理解し、情報を共有し、協力し合うことで、質の高い、その人にとって本当に必要な世話をすることができるのです。

まず、医師は専門的な知識に基づいて、どのような医療行為が必要か、どのような内容の世話をするべきかを判断し、指示を出します。次に、看護師は医師の指示に従って、実際に医療行為を行い、その人の状態を注意深く観察します。そして、介護職員は看護師の指導を受けながら、医師や看護師が指示した世話を行い、食事や入浴、排泄など、日常生活の様々な場面で支援を行います。さらに、家族は、その人がどのような生活を送ってきたのか、どのようなことを望んでいるのかといった大切な情報を伝え、医療や介護の専門家と協力して世話に取り組みます。

例えば、食事の世話一つをとっても、医師は栄養状態や飲み込みやすさを考慮して食事内容を指示し、看護師は適切な食事形態や介助方法を確認し、介護職員は実際に食事の介助を行い、家族は食べ物の好き嫌いなど、その人の日頃の食生活について情報を提供します。このように、それぞれの専門性と、その人への理解を共有し、協力することで、安全で安心できる食事の世話を提供できるのです。

それぞれの立場の人々が、自分の役割をしっかりと果たし、互いに連携することで、より良い医療行為を伴う世話を実現できるだけでなく、その人本人や家族が安心して生活を送ることができるようになります。円滑な連携は、医療行為を伴う世話を支える上で、なくてはならないものなのです。

| 役割 | 主な業務 | 連携・情報共有 |

|---|---|---|

| 医師 | 医療行為の必要性判断、指示 | 看護師への指示、家族への説明 |

| 看護師 | 医師の指示に基づく医療行為、状態観察 | 医師からの指示受け、介護職員への指導、家族への状況説明 |

| 介護職員 | 看護師指導下の世話、日常生活支援 | 看護師からの指導受け、家族との情報交換 |

| 家族 | 生活背景、希望などの情報提供 | 医師、看護師、介護職員との連携 |

今後の展望

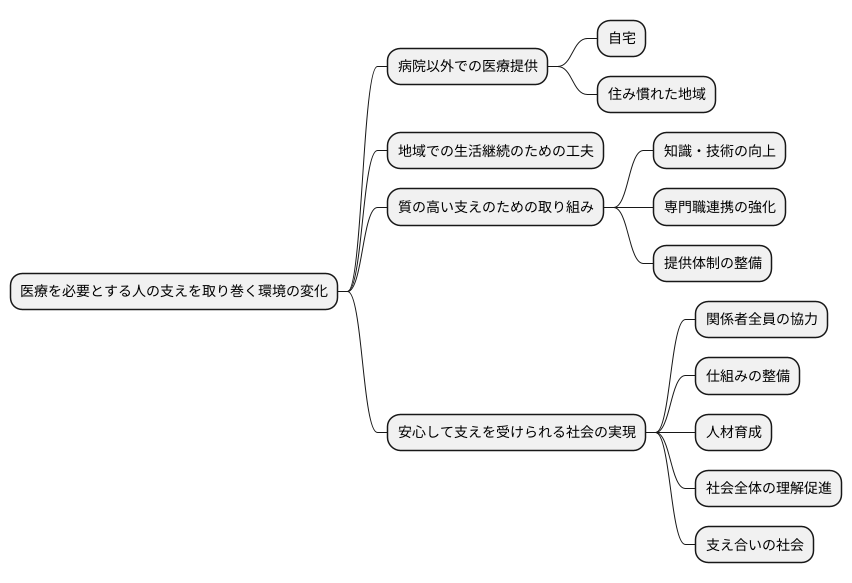

医療技術の進歩や社会構造の変化に伴い、医療を必要とする人の支えを取り巻く環境も大きく変わってきています。病院だけでなく、自宅で医療を受けられる仕組みや、住み慣れた地域で必要な支えを受けられる体制づくりが進められています。これにより、医療を必要とする人々が、それぞれの地域で自分らしく暮らし続けられるよう、様々な工夫が凝らされています。

例えば、医療を必要とする人への支えに関する知識や技術の向上は、質の高い支えを提供するために欠かせません。医師や看護師、介護福祉士、理学療法士など、様々な専門職が協力して支える体制をより一層強化していく必要があります。医療を必要とする人が増えている今、質の高い支えを確実に提供できる体制をしっかりと整えていくことが、私たちに求められています。

誰もが安心して医療に基づいた支えを受けられる社会を実現するためには、関係者全員が協力し、より良い支えを提供できるよう努力を続ける必要があります。具体的には、支えに関する仕組みをさらに整備したり、支えに関わる人を育てる取り組みを強化したりすることが重要です。また、医療を必要とする人の支えについて、社会全体で理解を深めることも欠かせません。そうすることで、誰もが安心して暮らせる、支え合いの社会を実現できると信じています。

まとめ

医療ケアは、日々の暮らしの中で医療行為が必要な人々にとって、なくてはならないものです。例えば、たんを吸い出す喀痰吸引や、管を通して栄養を送る経管栄養、気管を切開した部分の衛生管理など、様々なケアがあります。これらのケアは、医師の指示のもと、資格を持つ看護師や准看護師、医師、介護福祉士などの医療や介護の専門職の人によって行われます。

医療ケアは、病院だけでなく、学校や自宅、介護施設など、様々な場所で提供されます。それぞれの場所で、その人に合った適切なケアが提供されることが重要です。例えば、学校では、看護師が配置され、授業中や休憩時間などに必要な医療ケアを提供しています。自宅では、訪問看護師や家族などがケアを行い、安心して過ごせるように支えています。介護施設では、施設の職員が、入居者の状態に合わせたケアを提供しています。

医療ケアは、ただ医療行為を行うだけではなく、その人らしく、地域で暮らし続けるための大切な支えです。医療ケアが必要な人々が、住み慣れた地域で、自分らしく生活を送るためには、医療や介護の専門職だけでなく、家族、学校、職場、地域の人々など、様々な人が協力し合うことが大切です。

医療ケアが必要な人々が安心して暮らせる社会を作るためには、関係者同士がしっかりと連携を取り、社会全体の理解と協力を得ることが必要です。そのためには、医療ケアについての正しい知識を広め、医療ケアが必要な人々を支える環境づくりに、みんなで取り組んでいくことが大切です。医療ケアは特別なものではなく、誰もがいつ必要となるかわからないものです。正しい知識を持ち、理解を深めることで、共に支え合う社会を作っていきましょう。

| 医療ケアの場所 | 提供者 | ケアの内容(例) |

|---|---|---|

| 病院 | 医師、看護師、准看護師、介護福祉士など | 喀痰吸引、経管栄養、気管切開部分の衛生管理など |

| 学校 | 看護師 | 授業中や休憩時間など必要な医療ケア |

| 自宅 | 訪問看護師、家族など | 安心して過ごせるためのケア |

| 介護施設 | 施設職員 | 入居者の状態に合わせたケア |