アレルギーって一体何だろう?

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人を助ける意味ですよね?でも、何か違いがあるように思うのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも助けるという意味では共通ですが、対象となる人の状態や、支援の内容に違いがあります。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、自分で行うことが難しい人のために行うことです。例えば、高齢者や病気、怪我などで日常生活に支障がある人が対象となります。

介護を学びたい

なるほど。では「介助」はどんな時に使うのですか?

介護の研究家

「介助」は、一時的にできないことを手伝うことです。例えば、階段の上り下りが難しい人のために、少し支える、荷物が重くて持てない人のために一緒に持つなど、比較的短時間の部分的な支援を指します。つまり、「介護」の中に「介助」が含まれていると考えると分かりやすいでしょう。

アレルギーとは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「アレルギー」という言葉について説明します。「アレルギー」とは、特定の物質に対して、体の防御反応が過剰に働いてしまうことです。日本では、病院で「アレルギー科」として専門的に診てもらうことができます。アレルギー科の詳しい説明は、関連サイトの「教えてお医者さん」をご覧ください。(※アレルギー科はこちら)

アレルギー反応の仕組み

私たちの体は、外から入ってくるばい菌やウイルスといった異物から体を守るしくみを持っています。これを免疫と言います。免疫は、普段は体にとって悪いものを見つけてやっつけることで、私たちの健康を守ってくれています。しかし、この免疫のしくみが、ある特定のものに対して必要以上に反応してしまうことがあります。これがアレルギー反応です。本来は体に害のない食べ物や花粉、家のほこりなどが体の中に入ると、免疫はこれらを敵だと勘違いして、過剰な攻撃を始めてしまいます。この攻撃によって、くしゃみ、鼻水、かゆみ、皮膚の炎症、息苦しさなど、様々な症状が現れます。これらをまとめてアレルギーと呼んでいます。アレルギーの症状は人によって様々で、同じ人でもその時の体調によって症状の強さが変わることもあります。

アレルギー反応は、免疫の複雑なしくみがいくつも関係していて、まだよくわかっていない部分も多いです。免疫のしくみの中で、重要な役割を果たしているのが、体を守るための特別な細胞です。この細胞は、体の中に入ってきた異物を記憶する働きがあります。一度出会った異物を記憶することで、次に同じ異物が入ってきた時に、より早く、より強く攻撃できるようになります。この記憶のしくみは、本来は感染症などから体を守るために役立つものですが、アレルギーの場合は、無害なものに対してまで記憶してしまい、過剰な反応を引き起こしてしまうのです。また、アレルギー反応には、体の中で作られる特別な物質も関係しています。この物質は、免疫細胞に指令を出して、異物を攻撃させたり、炎症を起こさせたりする働きがあります。アレルギー反応では、この物質が過剰に作られることで、様々な症状が現れるのです。近年では、アレルギー反応のしくみに関する研究が進み、新たな治療法や予防策の開発も期待されています。アレルギー反応のしくみを理解することは、アレルギーを予防し、症状を和らげるためにとても大切です。

アレルギーを引き起こす原因物質

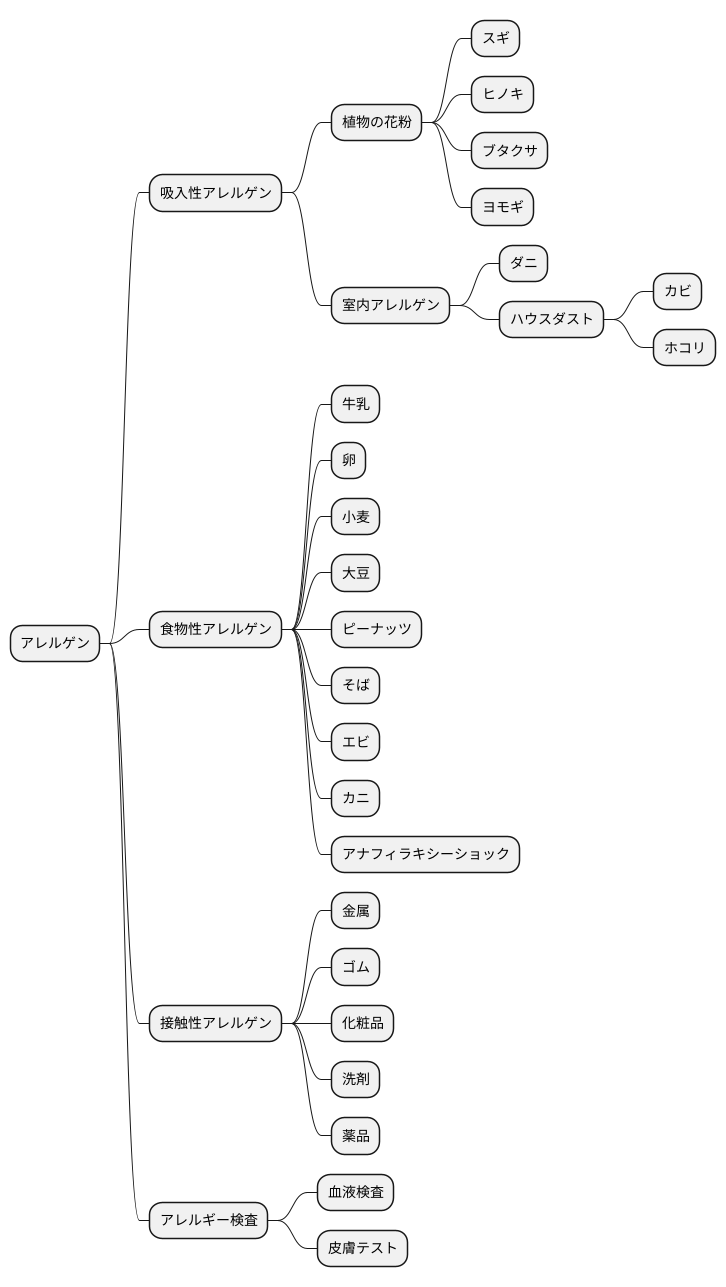

私たちの身の回りの様々なものが、アレルギー反応の原因となることがあります。 これらをまとめてアレルゲンと呼びます。アレルゲンは、大きく分けて吸入性アレルゲン、食物性アレルゲン、接触性アレルゲンの3つの種類に分類できます。

まず、吸入性アレルゲンとは、空気中に漂う微粒子で、呼吸とともに体内に入り、アレルギー反応を引き起こすものです。代表的なものとしては、植物の花粉が挙げられます。春にはスギやヒノキ、秋にはブタクサやヨモギの花粉が空気中に大量に飛散し、くしゃみや鼻水、目の痒みなどの症状を引き起こす、花粉症の原因となります。また、室内に潜むダニやハウスダストも吸入性アレルゲンです。ダニの死骸やフン、ハウスダストに含まれるカビやホコリなどがアレルギー反応の原因となることがあります。これらは一年中私たちの身の回りに存在するため、季節を問わず症状が現れることがあります。

次に、食物性アレルゲンは食べ物によって引き起こされるアレルギーです。牛乳、卵、小麦、大豆、ピーナッツ、そば、エビ、カニなどの食品が代表的なアレルゲンとして知られています。食物アレルギーは、食べた直後にじんましん、呼吸困難、嘔吐などの症状が現れる即時型と、数時間から数日後に湿疹や下痢などの症状が現れる遅延型があります。それぞれ症状の現れ方や重さに違いがあり、アナフィラキシーショックのように命に関わる重篤な症状を引き起こす場合もあります。

最後に、接触性アレルゲンは皮膚に接触することでアレルギー反応を引き起こす物質です。金属、ゴム、化粧品、洗剤、薬品などが挙げられます。接触性皮膚炎は、接触した部分にかゆみ、赤み、水ぶくれなどの症状が現れます。

アレルギーの原因を特定するためには、医師による適切な検査が必要です。血液検査や皮膚テストなどを通して、どのアレルゲンに対してアレルギー反応を示すのかを調べ、適切な治療や対策を行うことが大切です。

アレルギーの診断と治療

体の変調や不調を引き起こす原因となる物質は、アレルゲンと呼ばれています。アレルゲンを体に取り込むと、体の中で様々な反応が起こり、くしゃみ、鼻水、かゆみ、湿疹、呼吸困難などの症状が現れます。これがアレルギーです。アレルギーの診断は、いくつかの方法を組み合わせて行います。

まず、医師との面談で、どのような症状が出ているのか、いつ頃から症状が出始めたのか、普段の生活環境はどうかなど、詳しく話を聞きます。この問診を通して、アレルギーの可能性や、どのようなアレルゲンが原因となっているのかを推測します。

次に、皮膚にアレルゲンを少量つけて、体に変化が現れるかをみます。これは皮膚テストと呼ばれ、皮膚にアレルゲンを塗ったり、ごく少量注射したりする方法があります。皮膚が赤くなったり、腫れたりすることで、アレルギー反応の有無を確認できます。

さらに、血液検査も行います。血液の中に、アレルゲンと結びつく特別な物質(特異的アイジーイー抗体)があるかを調べ、その量を測定します。この検査で、どのアレルゲンに対してアレルギー反応を起こすのかを特定できます。これらの検査結果と問診の内容を総合的に判断して、アレルギーかどうか、そして原因となっているアレルゲンを特定します。

アレルギーの治療は、大きく分けて二つの種類があります。一つは、アレルギーの症状を抑えるための治療です。これは対症療法と呼ばれ、主に薬を使います。くしゃみや鼻水を抑える薬、炎症を抑える薬、呼吸をしやすくする薬など、症状に合わせて適切な薬が処方されます。

もう一つは、根本的な体質改善を目指す治療で、減感作療法と呼ばれています。原因となっているアレルゲンを少しずつ体に慣れさせていく方法です。長期間かけて、少量のアレルゲンを繰り返し体に取り込むことで、アレルギー反応を起こしにくくしていきます。この治療は、アレルギーの症状を根本から改善できる可能性がありますが、効果が出るまでには時間がかかります。アレルギーの治療は、必ず専門の医師の指示に従って行うことが大切です。自己判断で薬を飲んだり、治療を途中でやめてしまうと、症状が悪化したり、新しいアレルギーを発症する危険性があります。医師の指導のもと、適切な治療を受けるようにしましょう。

| アレルギーとは | アレルギーの診断 | アレルギーの治療 |

|---|---|---|

| アレルゲンを体に取り込むことで、くしゃみ、鼻水、かゆみ、湿疹、呼吸困難などの症状が現れる。 |

|

|

アレルギー専門医の役割

アレルギー専門医は、内科から枝分かれした比較的新しい分野であるアレルギー科の専門家です。アレルギーという、体にとって本来無害な物質に対して過剰に反応してしまう症状を専門的に扱います。その役割は多岐に渡り、患者さんの生活の質を高めるために日々尽力しています。

まず、アレルギー専門医は幅広いアレルギー疾患に対応します。食物アレルギー、花粉症、喘息、じんましん、アトピー性皮膚炎など、様々な症状が現れるアレルギーに対して、それぞれの原因や症状に合わせた的確な診断と治療を提供します。

アレルギーの診断にあたっては、患者さんから詳しい聞き取りを行います。いつからどのような症状が出ているのか、どのような環境で症状が悪化するのか、他に持病や服用中の薬はないか、普段どのような生活を送っているのかなど、様々な角度から情報を集めます。そして、必要に応じて血液検査や皮膚テストなどの適切な検査を行い、アレルギーの原因物質を特定します。

診断結果に基づいて、患者さん一人ひとりに最適な治療プランを提案します。症状を抑える薬物療法だけでなく、アレルギーの原因物質を避ける方法や、日常生活で気を付けることなど、具体的なアドバイスを行います。また、症状が重症化しないように、定期的な検査や経過観察を行い、必要に応じて治療内容を調整していきます。

さらに、アレルギー専門医はアレルギーの発症予防や悪化防止のための指導も行います。アレルギーは体質的な要素も大きく影響するため、完全に治すことが難しい場合もあります。しかし、専門家の指導を受けることで、症状をコントロールし、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。アレルギーが疑われる場合は、自己判断せずに早めにアレルギー専門医に相談することが大切です。適切な治療を受けることで、健やかで快適な生活を送ることができるでしょう。

更なる情報

食物などを口にした後、皮膚に発疹が現れたり、呼吸が苦しくなったり、酷い場合には意識を失ってしまうこともあります。このような症状は、特定の物質に対する過敏反応、つまりアレルギーが原因である可能性があります。アレルギー反応は時に命に関わることもあるため、正しい知識を持ち、適切な行動をとることが大切です。

アレルギーについてもっと深く知りたい方は、姉妹のホームページである「教えてお医者さん」のアレルギーの項目をご覧になることをお勧めします。このホームページでは、アレルギーについて詳しい説明が掲載されています。アレルギーが起こる仕組みや、どのような症状が現れるのか、またアレルギーの原因となる物質にはどのようなものがあるのかなどを、図表などを用いて分かりやすく説明しています。さらに、アレルギー検査の方法や、現在行われている治療法についても解説していますので、ご自身の症状や治療法について、より深く理解することができます。

「教えてお医者さん」には、アレルギーを専門とするお医者さんの検索機能も搭載されています。お住まいの地域から、専門のお医者さんを手軽に探すことができるため、もしアレルギーの症状でお困りの際は、お近くの専門医に相談し、適切な診察と治療を受けることが可能です。

アレルギーは、適切な治療と日常生活での工夫によって、症状を抑えることができます。アレルギーだからと諦めずに、「教えてお医者さん」で正しい知識を身につけ、専門医と相談しながら、より良い生活を目指しましょう。ぜひ、この機会に「教えてお医者さん」のアレルギーの項目をご活用ください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アレルギーの症状 | 食物などを口にした後、皮膚に発疹が現れたり、呼吸が苦しくなったり、酷い場合には意識を失う。 |

| アレルギーの原因 | 特定の物質に対する過敏反応。 |

| 「教えてお医者さん」で得られる情報 | アレルギーが起こる仕組み、アレルギーの症状、アレルギーの原因物質、アレルギー検査の方法、アレルギーの治療法、専門医の検索機能 |

| アレルギーへの対処 | 適切な治療と日常生活での工夫、専門医への相談 |