ウェルニッケ失語:理解と発話の困難

介護を学びたい

先生、「ウェルニッケ失語」って、聞くことや真似して言うことが難しくなるんですよね?介護の現場で、うまく意思疎通ができなかった利用者さんがいたんですが、もしかしたらこの失語症だったのかもしれません。どんなふうに接すれば良かったんでしょうか?

介護の研究家

そうだね。「ウェルニッケ失語」の人は、言葉は滑らかに聞こえるけれど、実際には相手の話している内容が理解できていなかったり、言いたいことがうまく伝えられなかったりするんだ。介護の現場では、ゆっくり、はっきりとした口調で、短い文章で話しかけることが大切だよ。

介護を学びたい

短い文章で話すこと、大切ですね。他に何か気を付けることはありますか?

介護の研究家

そうだね。絵や図、身振り手振りなど、視覚的な情報を活用して伝えることも有効だよ。また、相手が言いたいことを理解しようと努める姿勢を見せることも大切だ。焦らず、ゆっくりとコミュニケーションを取ることが重要だよ。

ウェルニッケ失語とは。

「介護」と「介助」について説明する際に出てくる言葉に「ウェルニッケ失語」というものがあります。これは、聞いたことを理解したり、聞いた言葉を真似して言ったりすることが難しくなる言葉の障害です。話している言葉自体はなめらかですが、言い間違いが多く、話がつながらず、わけのわからない言葉になってしまうこともあります。また、話している内容は、質問やその場の状況に合っていないこともよくあります。

ことばの理解の壁

「ことばの理解の壁」というタイトルの通り、ウェルニッケ失語は、耳で聞いた言葉を理解する能力に深刻な影響を与える病気です。この病気は、失語症という、ことばに関わる能力に障害が生じる病気の一種です。 ウェルニッケ失語では、耳から入った音の情報自体は脳に届いているのですが、その音が持つ意味を正しく理解することができなくなります。

たとえば、誰かに「お茶をいれてください」と頼まれても、その言葉の意味が理解できないため、お茶をいれることができません。まるで外国の言葉を聞いているように感じたり、言葉が断片的にしか頭に入ってこないため、混乱してしまうことも珍しくありません。周囲の人から見ると、本人はきちんと聞いているように見えるのに、全く反応がないため、聞こえていないと勘違いされることもあります。しかし、実際は聞こえていないのではなく、聞こえた言葉の意味が理解できていないのです。

この、言葉を理解することが難しいという状況は、日常生活を送る上で大きな壁となります。たとえば、家族との会話や、お店での買い物、テレビやラジオのニュースなど、あらゆる場面でことばの理解が必要になります。しかし、ウェルニッケ失語になると、これらのことが非常に困難になります。簡単な指示を理解することも難しくなり、日常生活での様々な活動に支障をきたします。そのため、周りの人の理解と支援が不可欠となります。周囲の人は、ゆっくりと話しかけたり、絵や図を使って説明するなど、本人が理解しやすいように工夫することが重要です。また、焦らず、根気強く接することも大切です。

| 病気 | ウェルニッケ失語(失語症の一種) |

|---|---|

| 症状 |

|

| 原因 | 脳が音の意味を理解できない |

| 日常生活への影響 |

|

| 周囲の人の対応 |

|

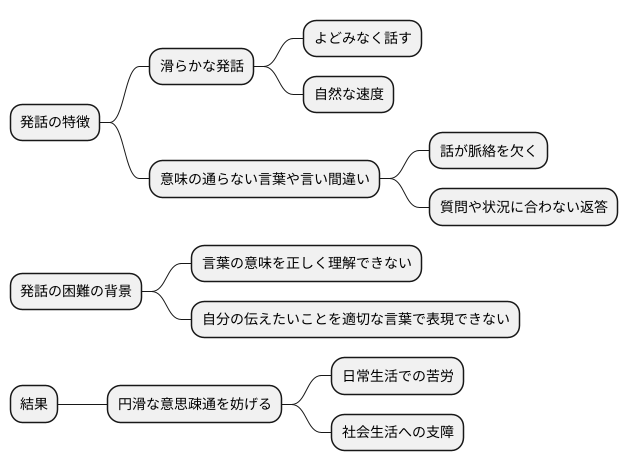

発話の特徴と困難

発話の特徴としては、話すこと自体は非常に滑らかである点が挙げられます。言葉に詰まることなく、まるでよどみなく水が流れるように話します。話す速さも自然で、一見すると何の問題もないように聞こえます。しかし、話の内容をよく聞いてみると、意味の通らない言葉や言い間違いが目立ち、話が脈絡を欠いていることに気づきます。例えば、「今日はいい天気ですね」と語りかけると、「りんごが歌っている」といった全く関係のない返答が返ってくることがあります。このように、話の内容が質問や状況に合っていないことが頻繁に起こります。

このような発話の困難が生じる背景には、言葉の意味を正しく理解できないことと、自分の伝えたいことを適切な言葉で表現できないことの二つの要因が考えられます。脳が受け取った言葉を正しく処理できず、言葉の意味を理解することが難しくなります。さらに、伝えたい内容を適切な言葉に変換する機能も損なわれているため、意味不明な言葉や言い間違いが多くなってしまうのです。このような状態は、周囲の人との円滑な意思疎通を妨げる大きな要因となります。会話が成り立たないことで、日常生活での様々な場面で苦労し、社会生活を送る上で大きな支障となる可能性があります。そのため、周囲の理解と適切な支援が不可欠です。

日常生活への影響

ウェルニッケ失語は、私たちの普段の暮らしに様々な影響を及ぼします。たとえば、買い物に出かけたとき、店員さんの言葉を理解できずに欲しいものが買えなかったり、値段を聞き間違えてしまったりするかもしれません。また、レストランで食事をするとき、メニューを見て料理を注文するのも難しくなります。食べたいものをうまく伝えられず、違う料理が運ばれてきてしまうこともあるでしょう。

電話での会話も大きな課題となります。相手の声は聞こえていても、話の内容が理解できないため、適切な返答ができません。用件を伝えようとしても、うまく言葉が出てこず、相手に意図が伝わらないもどかしさを感じます。このような意思疎通の難しさは、本人にとって大きな負担となり、強い不安やストレスにつながる可能性があります。

さらに、周囲の理解が得られない場合、社会的に孤立してしまう危険性も高まります。周りの人は、本人がわざと無視している、あるいは能力が低いと誤解してしまうかもしれません。しかし、ウェルニッケ失語は病気によるものであり、本人の努力不足や怠慢ではありません。周囲の温かい理解と適切なサポートが不可欠です。

家族や友人との会話も難しくなるため、関係がぎくしゃくしてしまう可能性も懸念されます。これまでのようにスムーズに意思疎通ができなくなり、伝えたいことが伝わらないもどかしさから、本人だけでなく、家族や友人にも負担がかかってしまうことがあります。

日常生活を送る上で、周囲の支えは欠かせません。本人の気持ちを理解しようと努め、辛抱強く接することが重要です。絵カードや身振り手振りなど、言葉以外のコミュニケーション方法を活用することも有効です。また、専門家の指導を受けながら、リハビリテーションに取り組むことも大切です。本人の努力だけでなく、家族や友人、医療関係者など、周囲の理解と協力が回復への大きな力となります。

| 場面 | 困難な点 | 影響・課題 | 対策・支援 |

|---|---|---|---|

| 買い物 | 店員の言葉の理解困難、値段の聞き間違い | 欲しいものが買えない | |

| レストランでの食事 | メニュー理解、注文困難 | 食べたいものが注文できない | |

| 電話 | 会話内容の理解困難、適切な返答困難 | 意思疎通困難、不安、ストレス | |

| 社会生活 | 意思疎通困難 | 社会적孤立、誤解 | 周囲の理解とサポート |

| 家族・友人との会話 | 意思疎通困難 | 人間関係の悪化 | |

| 日常生活全般 | 意思疎通困難 | 生活への支障 | 周囲の理解と支援、絵カード、身振り手振り、リハビリ、専門家の指導 |

真似して言うことの難しさ

「真似して言う」ということは、一見簡単そうに思えますが、実際には複雑な脳の働きが関わっています。例えば、朝の挨拶である「おはようございます」を例に考えてみましょう。相手からこの言葉を聞くと、私たちの耳は音を受け取り、脳に伝えます。脳では、この音が「おはようございます」という言葉であることを認識し、その意味を理解します。そして、声帯や舌、唇などを動かし、同じ言葉を口に出します。

ウェルニッケ失語では、この「言葉を聞いて、真似して言う」という過程がうまくいかなくなります。「おはようございます」と声をかけられても、同じ言葉を繰り返すことが難しくなるのです。これは、聞いた言葉を理解する機能が損なわれていることが主な原因です。耳で音を聞くことはできても、それがどのような言葉なのか、どのような意味なのかを理解することが難しいため、正しく言葉を繰り返すことができません。

さらに、ウェルニッケ失語では、音を単に反復することも困難になります。オウム返しのように、意味を理解せずに音を繰り返すことさえ難しくなる場合があります。これは、聞いた音を一時的に記憶し、それを発音するための指示を口の周りの筋肉に送るという過程にも問題が生じていることを示唆しています。

この「真似して言う」という能力の低下は、ウェルニッケ失語の診断や、その後の経過観察、そして言語療法を行う上で重要な手がかりとなります。どの程度「真似して言う」ことが難しいのかを調べることで、失語症のタイプや重症度を判断することができます。また、言語療法では、この能力を回復させるための訓練が行われます。簡単な音や言葉から始め、徐々に複雑な言葉や文章へとステップアップしていくことで、コミュニケーション能力の向上を目指します。

「真似して言う」という一見単純な行為の中に、言葉の理解、記憶、発音といった様々な脳の機能が関わっていることを理解することで、ウェルニッケ失語の困難さをより深く理解することができます。

| 行為 | 正常な脳の働き | ウェルニッケ失語における障害 | 診断・治療への応用 |

|---|---|---|---|

| 真似して言う (例:「おはようございます」) | 1. 耳が音を受け取る 2. 脳が音を「おはようございます」と認識し、意味を理解する 3. 声帯、舌、唇を動かし、同じ言葉を出す |

聞いた言葉を理解する機能が損なわれるため、言葉を繰り返すことが難しい。 音を一時的に記憶し、発音指示を口の周りの筋肉に送る過程にも問題が生じるため、オウム返しのような単音の反復も困難になる場合がある。 |

「真似して言う」能力の低下は、ウェルニッケ失語の診断、経過観察、言語療法の手がかりとなる。 この能力の回復訓練は、簡単な音や言葉から始め、徐々に複雑な言葉や文章へとステップアップしていく。 |

支離滅裂な言葉

言葉がつながらず、脈絡のない状態を「支離滅裂語」と言います。脳の働き、特に言葉をつかさどる部分が損なわれることで起こる症状です。病状が進むと、この支離滅裂語が現れることがあります。一見すると、なめらかに話しているように聞こえます。しかし、話の内容は全く意味が通じず、聞いている人は理解することができません。まるで、今まで聞いたことのない外国語を話しているように感じられることもあります。

このような状態では、周りの人と話が通じないため、意思疎通を図ることが非常に難しくなります。例えば、家族との会話や、介護者とのやり取りも困難になり、日常生活に大きな支障をきたします。食べたいものや、痛いところなど、自分の気持ちを伝えることができず、もどかしい思いをするでしょう。また、周りの人も、何を伝えたいのか理解できないため、適切な対応が難しく、不安や戸惑いを感じてしまうでしょう。

支離滅裂語は、脳の損傷が深刻な場合に現れる症状であるため、専門家による適切な対応が必要です。言語聴覚士と呼ばれる、言葉や聴覚、コミュニケーションの専門家がいます。この専門家は、発声や言語理解、コミュニケーション能力の回復に向けた訓練を行います。その人に合わせたプログラムを作成し、機能の回復や維持を支援します。

早期に発見し、適切な対応をすることが、症状の改善に繋がります。少しでも異変に気づいたら、早めに医療機関を受診し、専門家の診断を受けることが大切です。そして、診断結果に基づいて、適切なリハビリテーションを受けるようにしましょう。

| 症状 | 原因 | 特徴 | 影響 | 対応 |

|---|---|---|---|---|

| 支離滅裂語 | 脳の働き、特に言葉をつかさどる部分の損傷 | 一見なめらかに話しているように聞こえるが、内容は全く意味が通じない | 意思疎通が困難になり、日常生活に大きな支障をきたす | 言語聴覚士による訓練、機能の回復や維持の支援、早期発見・早期対応 |

病気への理解と支援

ウェルニッケ失語は、脳の一部が傷つくことで起こる病気です。これは、本人の怠慢や性格が原因ではありません。周りの人が病気について正しく理解し、適切な支えをすることが、患者さんの生活の質を高める上でとても大切です。

患者さんとの話し方には、いくつか注意すべき点があります。早口で話すと理解が難しいため、ゆっくりと話しかけるようにしましょう。また、難しい言葉ではなく、分かりやすい簡単な言葉を使うことも大切です。さらに、言葉だけでは伝わりにくい場合は、絵や図を使って説明するのも効果的です。このような工夫を重ねることで、円滑な意思疎通を図ることができます。

患者さんと接する際には、常に相手の気持ちを尊重し、辛抱強く接することが重要です。患者さんは、言葉がうまく出ないことに対して、もどかしさや不安を感じているかもしれません。周りの人が焦ったり、イライラしたりすると、患者さんの負担はさらに大きくなってしまいます。回復には時間がかかることを理解し、焦らずゆっくりと、患者さんと一緒にリハビリに取り組む姿勢が大切です。

家族や周りの人からの支えは、患者さんにとって大きな力になります。温かい励ましや見守りは、患者さんに安心感を与え、回復への意欲を高めます。病気について学ぶ機会を設けたり、支援団体と連携したりするなど、周りの人が積極的に支援体制を整えることで、患者さんの社会参加を促し、より豊かな生活を送れるようにサポートすることができます。

| 対象者 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| ウェルニッケ失語の患者 | 脳の損傷による言語理解・表出困難 | 周囲の理解と適切な支援 |

| 周囲の人 | 患者との円滑な意思疎通 | ゆっくり・分かりやすい言葉遣い、絵や図の使用 |

| 周囲の人 | 患者の不安やもどかしさへの対応 | 辛抱強く接し、焦らずリハビリに取り組む |

| 家族や周囲の人 | 患者への精神的サポート、社会参加の促進 | 温かい励まし、支援体制の整備、病気の理解 |