音声障害:声の悩みに寄り添う

介護を学びたい

先生、「音声障害」って、介護と介助で何か違いはあるんですか?どちらも声を出すのが難しい人のことを指しているんですよね?

介護の研究家

いい質問だね。確かにどちらも「声を出すのが難しい」という点では共通しているけれど、介護と介助では少し視点が違うんだ。介護における音声障害への対応は、生活の質を上げるための長期的な支援を指す。例えば、日常会話や意思疎通をスムーズにするための訓練や、代替手段(例えば文字盤など)の活用を一緒に考えていくことだね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、介助の場合はどう違うんですか?

介護の研究家

介助の場合は、音声障害のある方が「今」困っていることを手伝う、短期的な支援のことだよ。例えば、病院で医師に症状を伝える時に、本人に代わって伝えたり、筆談を手伝ったりすることだね。つまり、介護は生活全体の支援、介助はその場その場の支援という違いがあるんだ。

音声障害とは。

「介護」と「介助」について、声を出すことに関する問題『音声障害』の説明をします。音声障害とは、声を出すために大切な器官に色々な問題が起こり、うまく声が出なくなることです。一般的には、声を作る大切な部分である声帯に異常が起きることで、声の質が変わったり、声が出にくくなったりする状態のことを指します。

音声障害とは何か

「音声障害」とは、話す、歌うといった声を出す機能に何らかの問題が生じる状態のことです。簡単に言うと、声に異常が生じて、うまく話せなくなる状態を指します。症状は様々で、声の高さや大きさ、声質の変化、かすれ、ひび割れ、痛み、息苦しさ、声の出しづらさ、疲れやすさなど、多様な形で現れます。

これらの症状は、風邪などのように一時的なものから、声帯ポリープなどのように慢性的なものまで様々です。症状が一時的なものであれば、自然に治ることもありますが、長引く場合には日常生活に支障をきたすこともあります。例えば、先生やアナウンサー、歌手、俳優、声優など、声をよく使う職業の方は、音声障害によって仕事に大きな影響が出る可能性があります。

音声障害は、単に声を出すことが難しくなるだけでなく、円滑な意思疎通を阻害し、社会生活を送る上で大きな負担となることもあります。円滑な意思疎通が困難になると、孤立感や疎外感を抱き、社会参加への意欲が低下する可能性も懸念されます。

さらに、音声障害は身体的な問題だけでなく、心理的なストレスや不安感、抑うつ感にもつながることがあります。声はコミュニケーションにおいて重要な役割を担っており、声に問題が生じることで、人と話すことへの抵抗感や恐怖心、劣等感を抱く人もいます。このような心理的な影響は、日常生活だけでなく、仕事や人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

音声障害には様々な原因が考えられます。声の使い過ぎや誤った発声、風邪などの感染症、声帯ポリープなどの器質的な異常、加齢による変化、心理的な要因など、多岐にわたります。そのため、もしも声に異常を感じたら、自己判断せずに医療機関を受診し、専門医による適切な診断と治療を受けることが重要です。早期に発見し、適切な対応をすることで、症状の悪化を防ぎ、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 音声障害とは | 声を出す機能に問題が生じる状態。声に異常が生じ、うまく話せなくなる状態。 |

| 症状 | 声の高さや大きさ、声質の変化、かすれ、ひび割れ、痛み、息苦しさ、声の出しづらさ、疲れやすさなど。一時的なものから慢性的なものまで様々。 |

| 影響 | 日常生活(仕事、人間関係など)への支障、円滑な意思疎通の阻害、社会生活への負担、孤立感や疎外感、心理的ストレス(不安感、抑うつ感、抵抗感、恐怖心、劣等感など)。 |

| 原因 | 声の使い過ぎや誤った発声、風邪などの感染症、声帯ポリープなどの器質的な異常、加齢による変化、心理的な要因など。 |

| 対応 | 自己判断せず医療機関を受診し、専門医による適切な診断と治療を受ける。早期発見・適切な対応で症状悪化を防ぎ、日常生活への影響を最小限に抑える。 |

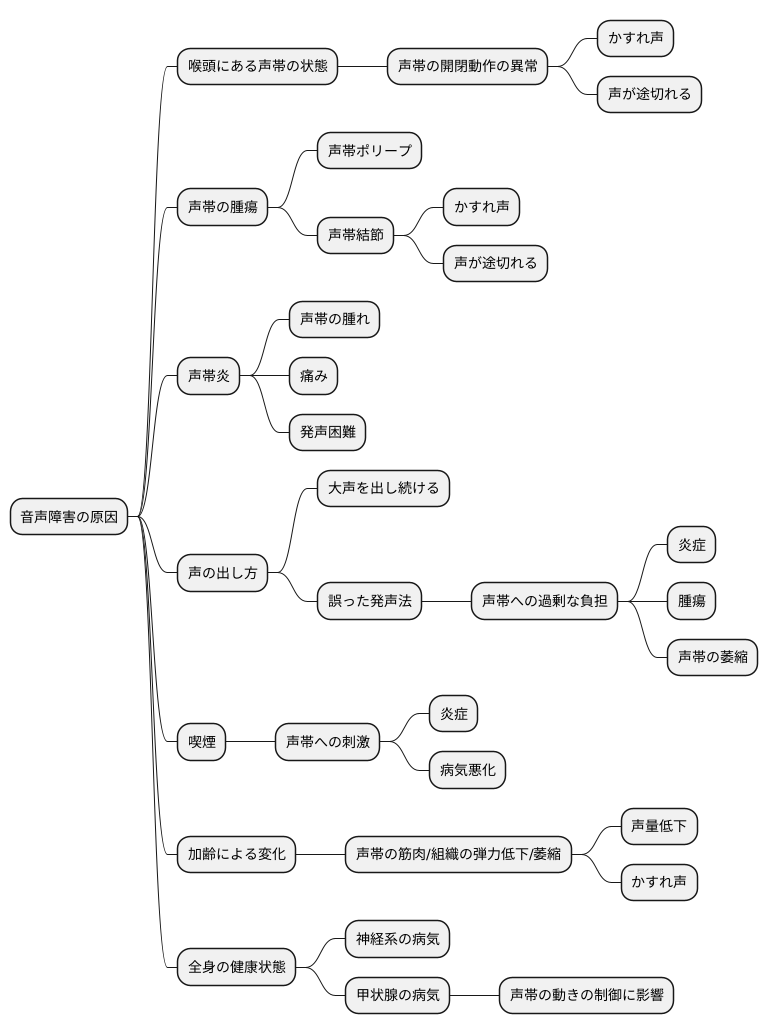

音声障害の主な原因

話すことに困難が生じる音声障害は、様々な要因が複雑に絡み合って起こります。中でも特に重要なのが、喉頭にある声帯の状態です。声帯は、呼吸時には開き、声を出す際には閉じる、一対のヒダ状の組織です。この声帯の開閉動作がうまくいかなくなることで、音声に様々な問題が生じます。

声帯に腫瘍ができることも、音声障害の大きな原因の一つです。声帯ポリープや声帯結節といった腫瘍は、声帯の振動を妨げ、かすれ声や声が途切れるなどの症状を引き起こします。また、風邪などをきっかけに声帯が炎症を起こす声帯炎も、声帯の腫れや痛みを生じさせ、正常な発声を困難にします。

さらに、声の出し方も音声障害に大きく影響します。大きな声を出し続けたり、誤った発声法を続けることで、声帯に過剰な負担がかかり、炎症や腫瘍、さらには声帯の萎縮を引き起こす可能性があります。喫煙も声帯を刺激し、炎症や病気を悪化させる要因となります。

加齢による変化も無視できません。声帯の筋肉や組織は、年齢を重ねるごとに弾力を失い、萎縮していくため、声量低下やかすれ声などの症状が現れやすくなります。また、全身の健康状態も音声に影響を与えます。神経系の病気や甲状腺の病気などは、声帯の動きを制御する神経やホルモンに影響を与え、音声障害を引き起こすことがあります。

このように、音声障害は声帯の異常だけでなく、生活習慣や全身の健康状態など、多様な要因が関わっています。日頃から適切な発声法を心がけ、声帯に負担をかけないようにすることが大切です。また、喫煙などの声帯への刺激を避け、バランスの良い食事や十分な睡眠などで健康管理に気を配ることも重要です。

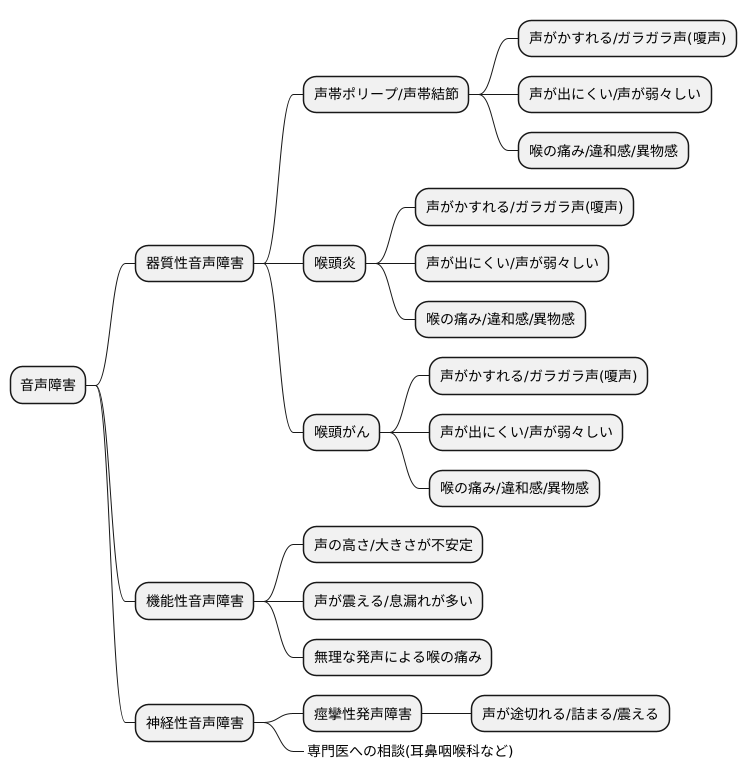

音声障害の種類と症状

音声に問題が生じることを音声障害といいます。その音声障害には、いくつかの種類があり、それぞれに特徴的な症状が現れます。大きく分けると、声帯に何らかの異常が見られる器質性音声障害と、声帯自体には異常がない機能性音声障害、そして筋肉の動きに問題がある神経性音声障害の三つに分類できます。

まず、器質性音声障害では、声帯にポリープや結節といったできものができる声帯ポリープや声帯結節、声帯が炎症を起こす喉頭炎、声帯に腫瘍ができる喉頭がんなどが挙げられます。これらの病気では、声がかすれたり、ガラガラとした嗄声になったり、声が出にくくなる、声が弱々しくなるといった症状がよく見られます。また、喉の痛みや違和感、異物感を感じることもあります。

次に、機能性音声障害では、声帯そのものには異常がないにもかかわらず、声の出し方に問題があるため、様々な症状が現れます。例えば、声の高さや大きさが不安定になったり、声が震えたり、息漏れが多いといった症状が挙げられます。また、無理に声を出そうとして喉を痛めてしまうこともあります。

最後に、神経性音声障害の代表的なものとして痙攣性発声障害があります。これは、声帯の筋肉が自分の意思とは関係なく動いてしまう病気です。その結果、声が途切れたり、詰まったり、震えたりといった症状が現れます。話すことに大きな困難を伴う場合もあります。

このように音声障害は種類によって症状も様々です。自己判断で対処しようとせず、少しでも異変を感じたら、耳鼻咽喉科などの専門医に相談し、適切な検査と診断を受けることが大切です。

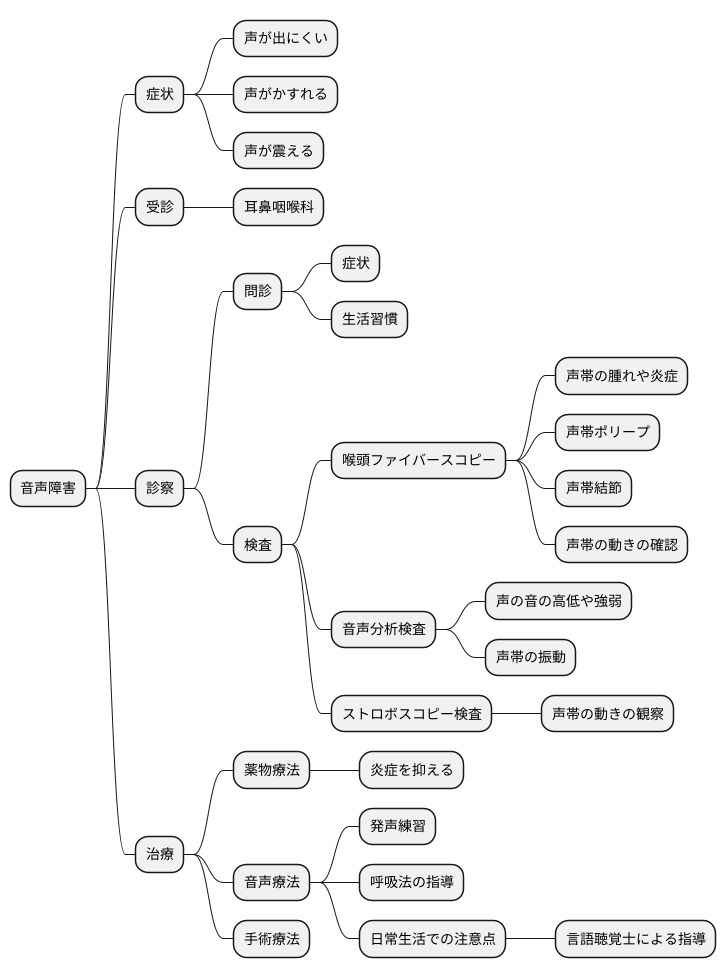

音声障害の診断と治療

声が出にくい、声がかすれる、声が震えるといった音声の悩みは、音声障害と呼ばれています。このような症状が現れた場合は、耳鼻咽喉科の専門医による診察を受けることが大切です。

医師の診察では、まず患者さんの声の状態を直接確認します。そして、いつから症状が現れたのか、どのような時に症状が悪化するのか、普段どのような生活を送っているのかなど、症状や生活習慣について詳しく話を聞きます。

問診に加えて、喉頭ファイバースコピーと呼ばれる検査が行われます。これは、細い管状のカメラを鼻から喉まで挿入し、声帯の様子を直接観察する検査です。この検査によって、声帯の腫れや炎症、声帯ポリープ、声帯結節といった異常がないか、声帯の動きに問題がないかなどを調べることができます。さらに詳しく調べる必要がある場合には、声の音の高低や強弱、声帯の振動の様子などを分析する音声分析検査や、声帯の動きをスローモーションのように観察できるストロボスコピー検査などが行われることもあります。

音声障害の治療法は、症状や原因によって様々です。例えば、炎症を抑える薬物療法、声の出し方や呼吸法を改善する音声療法、手術が必要な場合には手術療法などが行われます。音声療法では、言語聴覚士と呼ばれる専門家が、患者さんに合った発声練習や呼吸法の指導、日常生活での注意点などをアドバイスします。

適切な診断と治療によって、多くの方が音声の改善を実感できます。気になる症状がある方は、早めに医療機関を受診しましょう。

日常生活での注意点

話すことが難しくなる音声障害は、日々の暮らしの中で少し気を付けることで防いだり、軽くしたりすることができます。まずは、声の使い過ぎに気を付けましょう。長時間にわたるおしゃべりや、大声での会話は避け、会議や講演などで長時間話す必要のある場合は、こまめに休憩を取り入れるように心がけてください。プレゼンテーション資料に図表を多く用いる、発表時間を短縮するなど、工夫できる点がないか検討してみましょう。歌を歌ったり、スポーツの応援をしたりする際も、大きな声を出し続けることは控え、適度に休憩と水分補給を行いましょう。喉を潤すために、こまめに水を飲む習慣を身に付けることが大切です。

空気の乾燥も声帯に負担をかけます。特に冬場は湿度が低くなるため、加湿器を使って部屋の湿度を適切に保ちましょう。マスクを着用するのも効果的です。マスクは、喉の乾燥を防ぐだけでなく、ウイルスや細菌の侵入を防ぎ、風邪などの感染症予防にも繋がります。また、たばこは声帯の炎症を起こす大きな原因となるため、禁煙をおすすめします。お酒の飲み過ぎも声帯に良くありませんので、控えめにしましょう。栄養バランスの良い食事を三食きちんと摂り、睡眠時間をしっかりと確保することも、健康な声帯を保つためには欠かせません。質の良い睡眠は、心身の疲れを癒し、免疫力を高める効果も期待できます。規則正しい生活習慣を送り、心身ともに健康な状態を保つことが、音声障害の危険性を低くすることに繋がります。日々の生活の中で、これらの点に注意を払い、健やかな声帯を保ちましょう。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 声の使い過ぎに注意 | 長時間の話や大声での会話を避け、休憩を入れる。会議や講演では、図表を活用したり発表時間を短縮したりする。歌や応援も適度に休憩と水分補給を行う。 |

| 空気の乾燥を防ぐ | 加湿器を使用する。マスクを着用する。 |

| 禁煙 | 声帯の炎症を防ぐため。 |

| アルコールを控える | 声帯への負担を軽減するため。 |

| 栄養バランスの良い食事と十分な睡眠 | 健康な声帯を保つため。 |

| 規則正しい生活習慣 | 心身ともに健康な状態を保つため。 |

| こまめな水分補給 | 喉を潤すため。 |

専門家への相談

声に関するお悩みは、ひとりで抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。声の変化や違和感、声が出にくい、といった症状は、そのままにしておくと悪化したり、治療が難しくなることもあります。特に、かすれた声や嗄声(させい)が二週間以上続く場合は、速やかに耳鼻咽喉科の専門医を受診しましょう。

耳鼻咽喉科では、医師が診察を行い、必要に応じて精密検査を行います。検査の結果、病気が見つかった場合には、医師の指示に基づき、薬物療法や手術など適切な治療が行われます。

また、声の専門家である言語聴覚士も、音声障害の改善に重要な役割を担います。言語聴覚士は、医師の指示のもと、患者さんの声の状態を詳しく調べ、評価や診断を行います。そして、患者さん一人ひとりの状態に合わせた発声訓練や呼吸訓練、日常生活での注意点などの指導を行います。

発声訓練では、正しい発声方法や呼吸法を学び、声帯への負担を軽減する方法を習得します。また、呼吸訓練では、横隔膜を使った深い呼吸法を練習し、安定した発声を促します。日常生活での指導では、声の衛生管理や適切な水分補給、禁煙の指導など、声帯に良い生活習慣を身につけるためのアドバイスを行います。

専門家の適切な指導を受けることで、音声障害の改善だけでなく、再発の予防にもつながります。声のことで少しでも気になることがあれば、一人で悩まず、耳鼻咽喉科の専門医や言語聴覚士に相談してみましょう。早期の適切な対応が、声の健康を守る上で重要です。