知っておきたいウィルソン病

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いが今ひとつ分かりません。ウィルソン病の患者さんへの関わりで説明してもらえますか?

介護の研究家

いいかい?簡単に言うと、「介護」は生活全般の支援、「介助」は特定の動作の支援のことだよ。例えば、ウィルソン病の患者さんの場合、食事や入浴、着替えといった日常生活のサポート全般は「介護」にあたるね。

介護を学びたい

なるほど。では、ウィルソン病の患者さんが食事をする時に、箸やスプーンを持つ手を支えるのは「介助」ですか?

介護の研究家

その通り!食事という特定の動作をサポートしているから「介助」だね。ウィルソン病の患者さんは、症状によっては手足の震えや運動障害が起こることもあるから、食事の「介助」が必要になる場合もあるんだよ。

ウィルソン病とは。

「介護」と「介助」について、ウィルソン病という用語が出てきます。ウィルソン病とは、肝臓、脳、腎臓などに銅が過剰にたまってしまうことで、肝臓や神経に重い障害が起こる病気です。生まれつきの病気で、3~4万人に1人が発症し、異常な遺伝子を持っている人は80人に1人いると言われています。発症する年齢は3歳から60歳までと幅広く、精神や神経の症状、肝臓の機能の異常がよく見られるそうです。

ウィルソン病とは

ウィルソン病は、生まれつき体のなかの銅という金属の処理がうまくいかないために、さまざまな臓器に障害が出てしまう病気です。ふつう、私たちが食べ物からとった銅は、肝臓という臓器で処理され、いらない分は便と一緒に体の外に出されます。しかし、ウィルソン病の人の場合は、この銅を体の外に出すしくみがうまく働かず、銅が体にたまってしまいます。

銅は私たちの体にとって大切な栄養素のひとつですが、多すぎると体に毒になります。ウィルソン病では、余分な銅が肝臓だけでなく、脳や腎臓、目の角膜など、さまざまな場所にたまってしまい、それぞれの臓器の働きを悪くしてしまいます。

肝臓では、炎症を起こしたり、硬くなってしまったりします。これは肝硬変と呼ばれる状態で、そのままにしておくと命にかかわることもあります。脳に銅がたまると、手足がふるえたり、うまく歩けなくなったり、言葉がうまく話せなくなったりします。また、精神的な症状が出ることもあり、性格が変わったり、うつ状態になったりすることもあります。腎臓に銅がたまると、腎臓の働きが悪くなり、体に老廃物がたまってしまいます。目の角膜に銅がたまると、カイザー・フライシャー環と呼ばれる茶色い輪っかができ、視力に影響が出ることもあります。

ウィルソン病は、世界的に見ると約3万人に1人の割合で発症すると言われており、決して珍しい病気ではありません。しかし、症状が出始める時期や症状の種類は人によってさまざまなので、診断が難しい場合もあります。早期に発見してきちんと治療すれば、症状の進行を抑え、日常生活を送ることは十分に可能です。少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診することが大切です。

| 臓器 | 症状 |

|---|---|

| 肝臓 | 炎症、肝硬変 |

| 脳 | 手足の震え、歩行困難、言語障害、精神的症状(性格変化、うつ状態) |

| 腎臓 | 腎機能低下、老廃物の蓄積 |

| 目(角膜) | カイザー・フライシャー環(茶色い輪)、視力障害 |

主な症状

ウィルソン病の症状は、銅が体の中に溜まってしまう臓器によって様々です。体への影響が出やすい場所としては、肝臓、脳、腎臓、角膜などが挙げられます。

まず、肝臓における症状を見ていきましょう。銅が肝臓に蓄積すると、肝臓の働きが悪くなり、肝機能障害を引き起こします。病気が進行すると、肝臓が硬くなってしまう肝硬変や、お腹に水が溜まる腹水、皮膚や白目が黄色くなる黄疸といった症状が現れることもあります。

次に、脳への影響について説明します。銅が脳に蓄積すると、神経系の働きに異常が生じ、手や足が震える、歩き方が不安定になる、言葉がうまく話せなくなるといった運動障害が現れます。また、情緒不安定、幻覚、妄想などの精神症状が現れる場合もあります。

腎臓への影響としては、銅の蓄積によって腎臓の働きが低下し、老廃物などが体外に排出されにくくなることがあります。これは腎機能障害と呼ばれ、放置すると深刻な状態になることもあります。

目の角膜への影響としては、カイザー・フライシャー輪と呼ばれる特徴的な症状が現れます。これは、角膜の周辺部に茶褐色のリングが現れるもので、ウィルソン病の診断に重要な手がかりとなります。

ウィルソン病の症状は個人差が大きく、全く症状が現れないまま経過する人もいれば、幼い頃から重い症状が現れる人もいます。また、初期症状は他の病気と見分けにくい場合が多く、風邪のような症状や何となく体がだるいといったはっきりしない症状で始まることもあります。そのため、少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診し、適切な検査を受けることが大切です。

| 臓器 | 症状 |

|---|---|

| 肝臓 | 肝機能障害、肝硬変、腹水、黄疸 |

| 脳 | 手足の震え、歩行障害、言語障害、情緒不安定、幻覚、妄想 |

| 腎臓 | 腎機能障害 |

| 角膜 | カイザー・フライシャー輪(茶褐色のリング) |

原因と遺伝

ウィルソン病は、生まれつき銅の処理がうまくできないために起こる病気です。体の中に銅が過剰に蓄積することで、様々な臓器に障害が現れます。この病気の原因は、ATP7Bと呼ばれる遺伝子の変化にあります。

このATP7B遺伝子は、体内で銅の移動を助けるたんぱく質を作るための設計図のようなものです。この設計図に変化があると、たんぱく質がうまく作られず、銅を体外に排出する働きが弱くなってしまいます。そのため、銅が肝臓や脳、角膜などに過剰に溜まり、臓器の働きを悪くしてしまうのです。

ウィルソン病は、劣性遺伝という遺伝の形式をとります。劣性遺伝とは、両親からそれぞれ変化した遺伝子を受け継いだ場合にのみ発症する遺伝形式です。両親が共に変化した遺伝子を持っている場合、子どもがウィルソン病になる確率は4分の1です。また、子どもが変化した遺伝子を一つだけ受け継ぎ、発症はしないものの、遺伝子を持っている状態(保因者)になる確率は2分の1となります。そして、両親から正常な遺伝子を受け継ぎ、発症も保因者でもない確率も4分の1です。

ウィルソン病は、遺伝子検査を行うことで診断が確定します。もし家族にウィルソン病の方がいる場合は、自分も変化した遺伝子を持っている可能性があるため、医療機関に相談し、遺伝子検査を受けることをお勧めします。早期に発見し、適切な治療を開始することで、症状の進行を抑え、より良い生活を送ることが可能になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病気の原因 | ATP7B遺伝子の変化により、銅の排出がうまくできず、体内に過剰に蓄積する。 |

| 遺伝形式 | 劣性遺伝(両親から変化した遺伝子を受け継いだ場合に発症) |

| 遺伝確率 |

|

| 診断 | 遺伝子検査 |

診断方法

体の働きに大切な銅という物質は、通常肝臓で処理され、不要な分は胆汁と共に体外へ排出されます。しかし、ウィルソン病では、この銅の処理がうまくいかず、体の中に過剰に蓄積してしまう病気です。そのため、様々な検査を組み合わせて診断を行います。

まず、血液検査を行います。血液検査では、血清銅の濃度を調べます。血清銅とは、血液中に含まれる銅のことです。ウィルソン病では、この血清銅の濃度が低いことが特徴です。さらに、セルロプラスミンという銅と結合するたんぱく質の濃度も調べます。これもウィルソン病では減少していることが多いです。

次に、尿検査を行います。尿検査では、尿中に排出される銅の量を測定します。ウィルソン病では、銅の排出がうまくいかないため、尿中の銅の量が増加していることが多いです。

眼科検査も重要です。目の角膜にカイザー・フライシャー環と呼ばれる銅の沈着が見られることがあります。これはウィルソン病特有の症状で、診断の重要な手がかりとなります。

これらの検査に加えて、神経の症状や精神の症状、肝臓の機能なども総合的に評価します。さらに家族に同じ病気の人がいるかどうかも重要な情報です。

最終的な確定診断には、遺伝子検査を行います。ウィルソン病は遺伝子の異常が原因で起こるため、ATP7Bという遺伝子を調べることで、ウィルソン病かどうかを確実に診断することができます。ウィルソン病は早期発見、早期治療が非常に大切なので、少しでも疑わしい場合は、これらの検査を受けるようにしましょう。

| 検査項目 | 内容 | ウィルソン病の特徴 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 血清銅濃度、セルロプラスミン濃度 | 血清銅濃度低下、セルロプラスミン濃度低下 |

| 尿検査 | 尿中銅量 | 尿中銅量増加 |

| 眼科検査 | カイザー・フライシャー環 | 出現 |

| その他 | 神経・精神症状、肝機能、家族歴 | 総合的に評価 |

| 確定診断 | 遺伝子検査(ATP7B) | 異常あり |

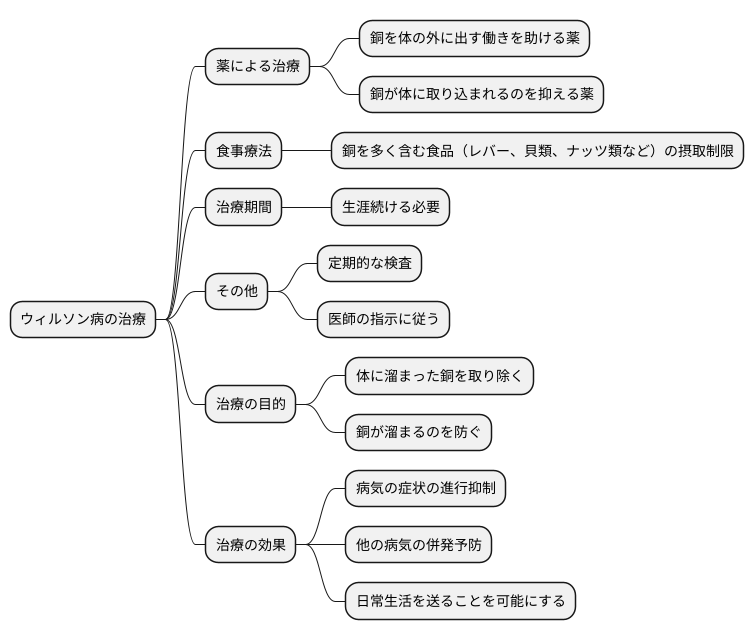

治療方法

ウィルソン病の治療は、体の中に溜まった銅を取り除き、さらに銅が溜まるのを防ぐことを目指して行われます。この病気の治療の中心となるのは薬による治療です。

薬による治療では、銅を体の外に出す働きを助ける薬や、銅が体に取り込まれるのを抑える薬などが使われます。これらの薬を飲み続けることで、病気の症状が進むのを抑え、他の病気が併発するのを防ぐことができます。

薬物療法に加えて食事療法も大切です。食事療法では、銅を多く含む食品、例えばレバー、貝類、ナッツ類などを食べる量を制限します。

ウィルソン病の治療は生涯続ける必要があります。しかし、適切な治療を続けることで、日常生活を送ることは十分可能です。治療によって余分な銅の排出を促し、正常な銅のバランスを維持することで、健康な生活を維持できるのです。規則正しい生活習慣を維持することも、健康維持に繋がります。

定期的な検査を通じて、体の状態を把握し、医師と相談しながら治療方針を調整していくことが大切です。症状の改善が見られたとしても、自己判断で治療を中断することは避け、医師の指示に従って治療を継続するようにしましょう。

日常生活の注意点

ウィルソン病と診断された後は、毎日の暮らしの中でいくつか気を付けることがあります。まず、食事についてです。ウィルソン病の方は、体の中に銅が溜まりやすいため、銅を多く含む食べ物を控える必要があります。具体的には、レバーや貝類、ナッツ類、チョコレート、きのこ類などは銅が多く含まれていますので、食べ過ぎないように気を付けましょう。これらの食品は、完全に食べられないわけではありませんが、食べる量を調整することが大切です。主治医や栄養士と相談しながら、適切な食事内容を決めていくと良いでしょう。また、意外かもしれませんが、水道水にも銅が含まれている場合があります。そのため、浄水器を使うことを考えてみるのも良いかもしれません。

次に、病院での定期的な検査と診察についてです。ウィルソン病は、病状の進み具合や治療の効果を確かめるために、定期的に検査を受ける必要があります。検査によって、病気がどの程度進んでいるのか、治療はきちんと効いているのかなどを知ることができます。また、ウィルソン病は他の病気を併発してしまう可能性もあるため、早期発見のためにも定期的な検査は重要です。検査の種類や頻度は、病状や年齢などによって異なりますので、医師の指示に従いましょう。

最後に、ウィルソン病と診断された後も、医師の指示を守り治療を続けることで、健康な状態を保ちながら普段通りの生活を送ることが十分可能です。食事療法や定期的な検査など、少し大変なこともあるかもしれませんが、医師や周りの人と協力しながら、病気と付き合っていきましょう。何か不安なことがあれば、一人で悩まずに、医師や看護師、家族や友人に相談するようにしましょう。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 食事 | 銅を多く含む食品(レバー、貝類、ナッツ類、チョコレート、きのこ類など)の摂取量を調整する。水道水にも銅が含まれている場合があるので、浄水器の使用を検討する。 |

| 病院での定期検査と診察 | 病状の進み具合や治療の効果を確認するため、定期的な検査を受ける。検査の種類や頻度は、病状や年齢などによって異なり、医師の指示に従う。 |

| その他 | 医師の指示を守り治療を続けることで、健康な状態を保ちながら普段通りの生活を送ることが可能。医師や周りの人と協力しながら、病気と付き合っていく。不安なことがあれば、一人で悩まずに、医師や看護師、家族や友人に相談する。 |